2022年J1第1節 アビスパ福岡-ジュビロ磐田マッチレビュー

今シーズンから現地に行った試合等、気になった試合はレビューの様な記事を書いてみようと思います。

今回は開幕前の予想(展望)記事の内容に被せた、カウンター的な記事になっていきますので、こちらの記事から読んで頂く方は、一旦、予想記事をセットでチェック頂けたらと思います。

基本的にジュビロ磐田側目線の表記にします。(福岡の記事もいつか書きたいとも思っています)時節、アビスパ福岡にも触れていきます。

スターティングメンバー

ジュビロ磐田 ベース3-4-2-1

磐田保持4-1-2-3

磐田非保持5-4-1

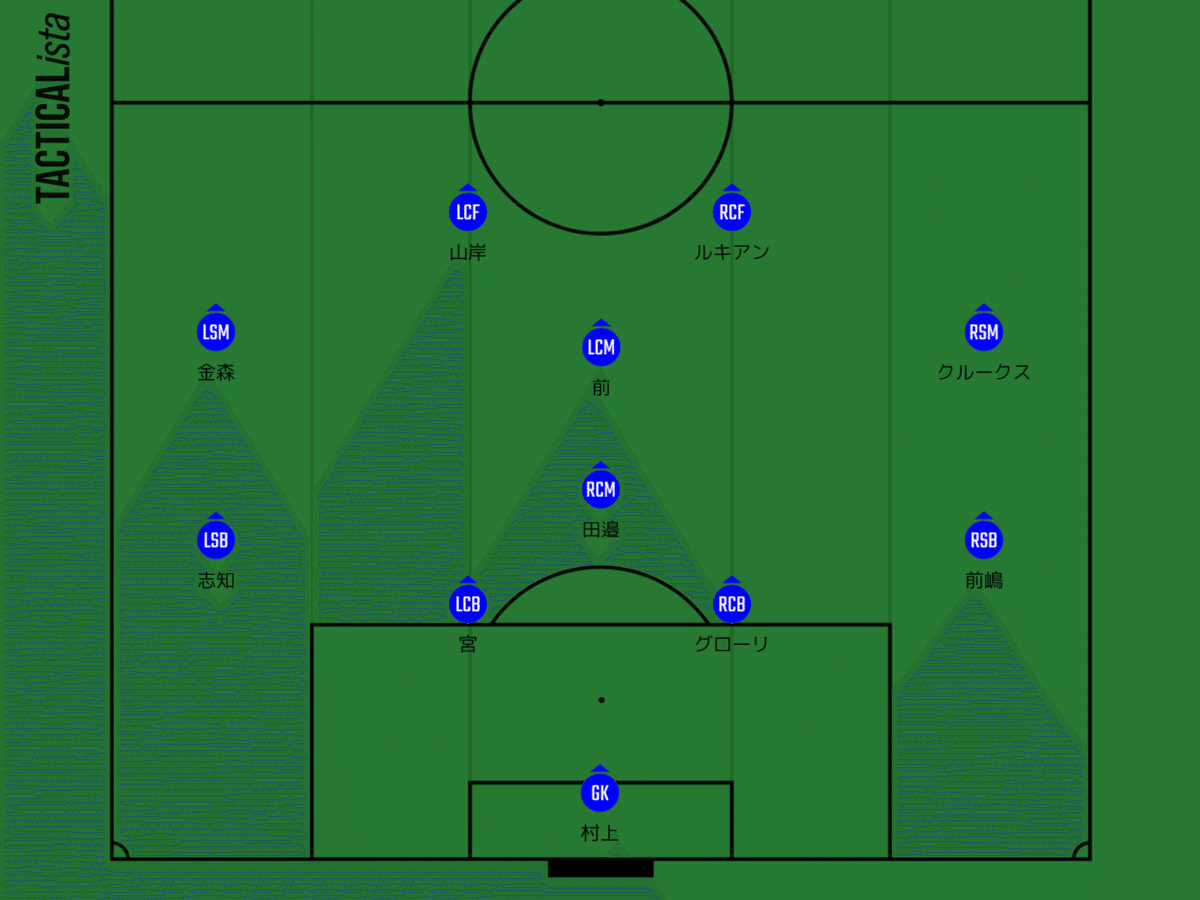

アビスパ福岡 ベース4-4-2

福岡保持4-4-2

福岡非保持4-4-2

-磐田-

エルゴラッソに別メニュー調整の報があった山田大記が欠場。黒川、杉本が移籍後初先発。その他のメンバーは結果的には昨年のメンバーをリスペクトするようなメンバーになった。展望通り可変システム(攻撃局面と守備局面で、選手の基本的な配置を変えること)を採用。

-福岡-

お馴染みの4-4-2。サロモンソンが退団した右SBには前嶋を起用。オフで個人トレーナーを付けて仕上げてきたクルークスが右サイドで先発。最前線にはいきなりの対戦となったルキアンが登場。レギュラー格ではCB奈良が欠場。

磐田は甲府からやってきた伊藤彰監督の初陣であり、可変システムを採用しながら、ポジショナルプレーの概念を取り入れたモダンフットボールに再挑戦する。

※ポジショナルプレーの概念は多岐に渡る解釈があり、単的に表現すべきではないが、触れていると記事が古文書←になり兼ねないので、割愛させていただきます。

福岡は442ゾーンディフェンスの継続でボール奪取からのカウンターを中心とする。今季はより、保持に於いても取り組みをして、福岡の歴史からみてプログレッシブ(革新的)なスタイルを目指すようだ。

今シーズン、アビスパが上積みを目指すのはボール保持の「率」ではなく、「質」。そんな攻撃面で2つのポイントに注目しながら見ていた。1つはどれだけ自分たちの意図した形でビルドアップができるのか。もう一つはアタッキングサードでどれだけ高い質の崩しができるのかだ。

尚、伊藤さんと長谷部さんは幾度も対戦経験もあり、磐田は練習試合をYouTubeで公開するなどオープンな姿勢をプレシーズンで取っていることから、お互いの手の内を知り尽くした関係と言えるだろう。伊藤彰さんからすれば「どうせ甲府時代と同質のサッカーをするのはバレてるから、隠したって意味ない、それならサポーターにも見て貰ってサッカーを理解して貰おう」というやつではないかと。

両チームともしっかりとスカウティングをして試合に臨んだはずだ。

試合後に前嶋がインタビューに答えている。

Q:対磐田というところでスカウティングもチームとしてやられたと思います。ピッチに入ってみて「違うな」というところはあったのでしょうか?

「いえ、スカウティングで細かいところも教えてもらっているので、頭の中に入れてできたと思っています」Q:例えば、前半は大森選手がかなり外に張っている時間帯がありましたが、そこもあらかじめ分かっていたのでしょうか?「そうですね。あそこは大森選手が外に張ってローテーションしてくるというのは分かっていたので、ジョルディもよく守備してくれたと思っていますし、そこのところを最初から頭に入れてできたのは大きかったです」

試合展開

前半立ち上がりはキャンプで準備してきた磐田のビルドアップ(ボールを後ろから前に繋げる組み立て方)が何度か成功。スムーズな前進を見せる。

しかし、20分頃から強度で優る福岡が徐々に押し返す。ラフなボールをツートップにあてて、ルーズボールを拾いシンプルにサイドに展開してクロスを狙う。

特に保持時に左SB化する松本の磐田左サイドとクルークスが質的優位を発揮する福岡右サイドの攻防が増える。前嶋、大森を含めお互いに攻撃的性能に長けた人選、チョイスだったことも大きい。反対サイドは右SB化したCB山本義道とハードワーカー金森が対峙しており、やや締まった攻防になっていた。

ルキアンのネガティブトランジション(攻撃から守備への切り替え)のプレスバック(ボールを持った相手側の選手を自陣へ戻りながら挟み込んでプレッシャーをかける事)からクルークスが決定機を迎えるも僅かに枠を逸れるなど、20分位以降はやや一方的な福岡ペースの内容が続いた。磐田は奪ったボールのファーストプレーを前選択するも質が低く、再び奪われる、つまり急ぎすぎることが多かった。

福岡右サイドはクルークスがワイドレーン(ピッチを縦に5分割した時の両端)を担当してアイソレーション(あえて1対1に強いドリブラーのためにスペースを空け、攻撃を行うこと)、前嶋はインサイドレーンからのインナーラップ(ハーフスペースを活用したオフザボールの動きで、後方の選手が追い越すこと)を担うなど、ポジショナルな動きを見せる。昨年の福岡はワイドレーンをサロモンソンがオーバーラップすることが多かった。

基本的には90年代にサッカー界に革命をもたらしたアリーゴ・サッキのゾーンディフェンスを日本風にアレンジをしたバクスター氏(広島、神戸など)→松田浩(現長崎監督)の系譜を引き継いでいる長谷部監督だが、部分的に現代的なポジショナルな香りのある仕込みをしている辺りが、さすがは名将である。

Q:セカンドボールを回収するのはさすがはアビスパだなと思った一方で、位置的優位性を考えるというところが、これまでブラッシュアップされているなと感じました。ジュビロは可変性を取ってくるスタイルなので、コンタクトプレーだけではなくて、そこをずらして自分たちでいい位置を取るというところを目指しているところもあるのではないかと思います。そこの手応えや、今サッカーが変わってきている中で、攻守の切り替えだけではなくて位置的優位性を取っていくんだというところの姿勢のようなものがあれば教えてください。

「当たり前のことですけれども、ポジションを取りながら、相手を見て、スペースと相手と自分たちと、そういうところからいいプレーを選んでいこうということは、どのチームもやっていると思います。今日は少しボールを上手くつなぐことがいつもより多かったかもしれませんが、ずっとつなぎ続ける、そういうチームを目指しているつもりはありません。どこかのチームが目指しているような、一言で言えばポジショナルプレーとか、ポジショナルサッカーというような、そういうことを目指しているつもりはまったくありません。ただ、それがメリットがあることも知っています。ですから、そういうものも取り入れながら、ただ自分たちのスタイルというのをもっともっと突き詰めていって、そこに近くなるかもしれないけれども、意外とそうではないということも私の中では把握しているというか、そういう考えのもとでトレーニングに取り入れたり、そうではなかったりというところで、今日はいい面が少し出たので、みなさんにそういうふうに見えたのかもしれない、そういうふうに思います」

磐田は35分くらいから試合の流れをメンタル的にマイナスに捉えたこと、球際で負け続けたことが要因だろうか、徐々に昨年の様なボール保持になっていく。すなわち、保持時にボールに寄っていく様な、ポジショナルとは反対の概念である悪い癖だ。距離感が狭くなり、余計に球際で負けていく悪循環に陥る。やはり、なかなか簡単には昨年までのカオス(混沌とした)なフットボールの癖は抜けないのだと思いしらされた。

福岡-磐田の展開としては、磐田のビルドアップで効果の無いサリーダが増えて、だらだらと保持が続く。そして純粋な442ゾーンで構える福岡が引っ掻けてのカウンターの試合になるかな。

— けーすけ (@N_box_2001_1st) February 18, 2022

磐田のリスクマネジメントvs福岡のカウンターの切れ味。この展開は危険だが、おそらくこうなってしまう様な。。

後半はやはり、立ち上がりこそは何度か磐田が前進するも、福岡がやはり押し返していく。疲労からプレス強度が次第に落ちていったところで、強度が落ちない福岡に押し込まれる展開が続き、磐田はペナルティエリアに這いつくばる展開でスリーライン(FW、MF、DFのそれぞれの線)が形成出来なくなる。後半16分にペナルティエリア手前から、前嶋にプッシュされ遂に失点、決壊。尚、前嶋はやはり前述のインサイドなエリアからシュートを放っており、これも長谷部さんの指導の賜物と言えるだろう。

🎦 ゴール動画

— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) February 19, 2022

🏆 明治安田生命J1リーグ 第1節

🆚 福岡vs磐田

🔢 1-0

⌚️ 61分

⚽️ 前嶋 洋太(福岡)#Jリーグ#2022Jリーグ開幕

その他の動画はこちら👇https://t.co/JUEMOXLYeZ pic.twitter.com/rm2mHxyCDL

磐田は流れを変えるため、積極的に選手交代を強めていく。

後半17分

黒川→上原

杉本→ファビアン・ゴンザレス

※スタンドから見ると失点前からベンチで交代の準備は動いていたので、もう数分早くてもと結果論としては思いました。

上原は間受けと、底に落ちた場合は配給のマルチなタスク(役割)を担う。やはり狭いスペースでもプレーの連続性が高く、さらに幅と深みをとる長いボールを使い配給をしていく意識を感じた。上原がシャドーに入り、大森は右へ。右肩上がりの可変を左肩上がりの可変へ変更する。

ファビアン・ゴンザレスは、杉本にはあまりない背後への動きでスペースを作っていく。

福岡は、もはやアビスパサポーターにはお馴染みとなったサイドハーフとツートップの一角を後半28、33分に入れ替え。タスクは変えず強度は落とさない。

それほど、福岡のプレッシングに於いて、プレススイッチを担うサイドハーフとサイドへのカバーシャドウでの追い込みを図るツートップの献身性と消耗度は高い。

同タイミングの後半33分に磐田は、

大森→大津

山本義道→ジャーメイン

ベースシステムを4-3-3に変更。すなわち可変はせず、それまでの保持の形のままでいく攻撃的な采配である。

メンバーチェンジでやや強度を取り戻した磐田は、ペナルティエリアの外側へ侵入する回数が増えていく。とくに左SBの志知の背後のスペース。ここに左CBの宮が引きずりだされていた。このチャンネルサイド(CBとSBの間のスペース)はボランチがカバーするのが福岡の原則だったが間に合わずCBが対応していた。相手の陣形を崩しかけていた瞬間が、あったわけである。

アディショナルタイムに福岡は、

ルキアン→熊本

5バックの5-4-1に変更して試合の締めにかかる。恐らくだが、これはピッチ内の選手のリクエストかとスタンドから見てると感じれた。おそらくは左CB宮のリクエストか。昨年も5バックで守りきるのはリード時の定石化しており、ピッチ内の選手が4枚の間を割られてのサイドへの侵入を怖がったのであろう。この変更が、結果的には是非を問う変更になった。

磐田は

遠藤→小川大貴

さらに前線への圧力をかける。

すると後半48分にセットプレーの崩れから松本の浅いクロスにジャーメインが見事なコーディネーション(体の動きや力の加減を調整する能力)を魅せて、利き足ではない右足でシュート、これがゴール左隅に吸い込まれ磐田が土壇場で同点に追い付く。

2/19(土) #アビスパ福岡vsジュビロ磐田 Pick Up Play⚽️

— ジュビロ磐田 (@Jubiloiwata_YFC) February 19, 2022

後半アディショナルタイム、勝点1をもぎとったジャーメイン良選手の加入後初ゴール!

🎬ご視聴は #DAZN でhttps://t.co/tA5nK1iu31#JubiloGoBeyond#Jが世界を熱くする pic.twitter.com/SBDFhAw7SP

福岡は、イレブンのメンタルとして「守ろう」という意識が強くなり、やや最終ラインで守ろうと下がってしまったことが、失点を呼んだのではないかと思われる。

磐田は積極的な指揮官の交代策がイレブンに乗り移った様な得点となった。

試合は、その後、幾度か福岡がセットプレーを迎えるも磐田が凌ぎタイムアップ。

3点差がつくような圧勝の内容の福岡は土壇場で勝ち点2が滑り落ち、磐田としては貴重な敵地での勝ち点1獲得となった。

磐田の後半のシステムの変遷は↑スポナビさんがわかりやすいです。(少し左右が違うところもあるが..)

福岡の5バックの是非について

以下から磐田ばかりに触れるので、福岡に2点、触れておきます。

福岡の試合終盤の5バック策が結果としては裏目に出たことになりました。失点にはリンクは無いとも見えるかもしれませんが、メンタル的な影響は間違いなく出たというのが私見です。あくまで結果論ですが。

昨年から、ベススタ現地観戦の度に5バックでクローズすることに関しては疑念を抱いていました。

それは、福岡がボールと味方を基準にゴールを守る、日本では珍しい純粋なゾーンディフェンスが完遂出来ているのに、そのバランスが崩れている様に思うからです。要は勿体無いと。

昨年のVARで救われたホーム鹿島戦でもそうだったが、5バックだとペナルティエリアで守る意識が強くなり、ゾーン2のラインを易々と突破される場面が目立つ。シュートはペナルティエリア付近から飛んでくるから、そこをケアすれば問題ないというやり方に見えますが、私的には、せっかく高い位置でもボールを奪えてるのだから、勿体無いのでは?と思っています。

ゴールからボールを遠ざけることが最大の防御ではないかと。

福岡の5バックは541で前にスライドして451や元々の442に見えたりするアグレッシブなそれではないように思う。

今年はクルークスも守備意識が高く見え、カバーシャドウの貢献がほとんど無かったジョン・マリは退団している。

相手が中盤を飛ばしてくるパワープレイをしてこない限りは442のままクローズをしても良いのでは?と思っています。それほど、福岡のプレッシングは質が高いのだ。

Q:冒頭におっしゃった5枚のところですが、しなくてよかったなと思われたポイントはどんなところだったのでしょうか?

「相手がそこまで前に人数をかけてこなかったように見えましたし、最後の交代でどうなったのかというところもありますが、それまで守れていなかったのかと言えば守れてもいたので、中とコミュニケーションを取りながらやったつもりですが、一番良かったわけではないと思います。一番良かったのは、あのまま試合を終わらせることができた時で、それが成功だったと思うので、ちょっとしたことだったと思いますが、小さなことが大事だなとも思います」Q:次の試合への修正ポイントを教えてください。

「ゲームの終わらせ方が大事だと思います」

ルキアンについて

相変わらずのタフなプレーを見せた。長谷部監督のディフェンスタスクにも応えながら、トランジションの槍としても機能。

あとはフィニッシュワークというところ。今年はクルークスと志知から良質なクロスが上がってくるだろう。ヘディングで如何に得点出来るかに注目だ。

志知のクロスからのヘディングを叩きつれずゴール上に外したのは概視感がありましたね。

ルキアンは典型的な右利きプレーヤーなので、右サイドなら縦、左サイドならカットインのルートが多い。最高到達点でのヘディングは軸足が左足になる右からのクロスがほとんど。

— けーすけ (@N_box_2001_1st) February 18, 2022

懐に収められたり、背後に走られたらどうするかって?知らんがな(タスケテ)

ツイートの通り、右足を軸足にするプレーに心配はするものの、2桁はノルマ。

磐田から、出たのだからそれくらいやってくれないと困る←

千載一遇のチャンスを仕留めるタイプではないだけに、早めに最初の得点を獲り、メンタル的な余裕が欲しい。

Vamos!Lukian!!

インテンシティについて

ここからは磐田について触れていく。

まず、インテンシティ(プレーの激しさ、強さ)。磐田が福岡の強度に明らかに試合を通して負けたということだ。特にMF陣はことごとくトランジション時のパフォーマンスで敗北。現代サッカーのベースとなる部分だけに、戦術どうのこうのの前の強度に大きく差があったのは否めない。もはや代表クラスになった福岡主将の前はボールを絡めとっていった。

【⚽️第1節投票🌟結果発表】

— アビスパ福岡【公式】 (@AvispaF) February 21, 2022

磐田戦で最も票が多かったのは #前寛之 選手‼️

攻守にわたっての存在感は昨シーズン以上⚽️

レベルアップしたプレーに票が集まりました🔥

J1、J2、J3<全試合>中継 DAZN独占

DAZN未加入の方はこちらから!https://t.co/394EELbBSm#startingnow#アビスパ福岡 pic.twitter.com/Bpm3tM7j1m

例えば、本間至恩を抑え、J2ではフィジカルでならした鈴木雄斗があたり負けする様なんか、見てられなかったですよね。

また、松尾主審のジャッジはタフに寄ってはいない様に感じたので、磐田としては助かったのではないかとも感じた。

だけどもだ、私はこの強度なりインテンシティに関しては、そこまで心配はしていない。(唯一心配なのは遠藤ヤットさんくらいだ 汗)

それはある程度、試合の「慣れ」で解消出来るのではと思っている。

実際にJ2を強度(特にグローリ、上島のCB)を強みにJ1昇格した福岡の昨年2021年の開幕戦を現地観戦したが、彼らは、名古屋の強度の高さに圧倒され呆気なく敗北を喫したのである。善戦していたものの私にはそう見えた。これはDAZN中継でも触れられていましたね。

そこからだ。福岡は徐々にJ1のスピードに慣れ、6連勝を挙げるなど、J1に於いて旋風を起こす。最終的には、むしろプレス強度の高さを評価される様になっていった。

磐田の中でも強度で戦えたのはセンターバック陣だ。伊藤槙人、山本義道はパワフルなタックルを見せたし、ルキアンへのチャージには執念が見えた。三浦のビックセーブも大きいが、センターバックが初戦からある程度、通用したのはポジティブに見えた。

Q:先ほどのお話の中で何度もありましたけれども、強度のところでJ1の中でも高い福岡というところで苦しい戦いを強いられたと思います。その中で、その基準をチーム全体として高めていくために、伊藤監督が取って来たアプローチみたいなところは、どのように考えていらっしゃいますか?

「まずは肌で体験したことが、この1試合は良かったと思います。そう簡単に勝たせてくれないなというのはJ1にはありますので、特にこれだけ個の能力が高い選手たち、ルキアン然り、フアンマ、山岸君、前線には素晴らしい選手たちがいっぱいいる福岡さんですから、その中でCBがしっかりと個人で、もしくはチームとしてしっかりと戦えたことはすごく良かったかなと思います。ただ失点の場面では少し足が止まったりだとか、正面からもう一歩寄せたりというところが必要になってきますけれども、そういう意味では、ひとつスタートラインを切ったところで勝点1を取れたというのはすごく良かったと思います」

磐田のビルドアップの課題

試合の立ち上がりは上手くビルドアップ(ボールを後ろから前に繋げる組み立て方)が出来ていた。

↑比較的バランスよく選手が並ぶ序盤の磐田

序盤のビルドアップが上手くいった。それはなぜか?

立ち上がりということで、相手が前からプレッシングにきてくれた、すなわち意図せず相手のツートップを引き込めていたからだ。磐田はこれを意図して能動的にやらないといけない。

試合の立ち上がりは試合に入ること、相手の立ち位置を確かめる目的など、前線まで強度を高くプレッシングをかけるのがサッカーの定石だ。

――試合序盤はパスを何本も繋ぎながら、最後は遠藤選手がシュートを放つなど良い形も見られたと思います

相手のプレッシャーも止めることができていましたし、逆に背中も取ることができていたので、自分たちがしっかりとイニシアチブを取ってゲームをコントロールできていたと思います。これを伸ばしていかなくてはいけないなと。その時間が今回は短すぎたなというところが率直な意見です。もっともっと自分たちの良い時間を伸ばしつつ、そうすれば最後のように押し込みながらフィニッシュまで行ける力を持ったチームですので、そこをさらに改善してかなくてはと感じています。

立ち上がり以降は、福岡が一旦セットしてからツートップがサイドへ追い込み、磐田のサイドバックへの福岡のサイドハーフがプレスするところがスイッチになっていた。

↑サイドに追い込まれて詰まる松本昌也。

磐田はゾーン1(ピッチを3分割したときの後ろの1/3)では、相手のツートップを引き付けて、この相手の一列目のプレスラインを突破出来なかった。

よりGKをビルドアップに組み込めればというところだったが、天候とピッチコンディションを考えると難しかったかもしれない。

個人戦術として重要になるのは展望記事の通り運ぶドリブル(コンドゥクシオン)だが、磐田の選手はそういうプレーをほとんど見せなかった。

恐らくだが、伊藤彰さんは保持の個人戦術(後述のターンについても)はそこまで意識されていない。ポステコグルー(現セルティックFC)もそういうタイプだった。逆にアルベル(FC東京)やリカルド・ロドリゲス(浦和レッズ)は自ら個人戦術を習得させ重要視している様に見える。

おそらく監督が描く戦術に対して必要な個人のプレーはコーチが仕込むというのが伊藤体制ではあるのではないかと。個人戦術に関してはコーチ、主に渋谷さんのタスク(役割)ではないかと思っている。

あくまで現在の伊藤彰磐田は、まずは立ち位置について、取り組んでいる段階ではないかと。

言葉を悪くすると立ち位置に頭でっかちになっているので、個人戦術が後回しになっていることは否めない。

個人戦術としては、ゾーン2でMFがとにかくターン、前方向へのコントロールが出来なかったことも見受けられた。

味方センターバックと胸を付き合わせた状況からMFがパスを貰っても、体を廻してトラップが出来ない。

ほとんどがボールを落とし返す(レイオフ)の様なプレーがほとんどだった。

あくまで立ち位置とレイオフだけで前進していくのは、難易度が高い様に思います。ある程度は、選手の入れ換えが必要に感じた。

ゾーン3(ピッチを3分割したときの前の1/3)では、相手の最終ラインをラインブレイク(線を越える動き)する選手がおらず、深みが取れなかった。

前線に並ぶ鈴木雄斗、黒川、杉本、山本康裕、大森は、ほとんどの選手が背後を取る動き、スピードに長けていないタイプ。

唯一、黒川にそういったランニングが期待されたが、チームとして、間受けでの起点作りがなかったので、後ろに下がらざるを得なかったことも、あり、孤立してしまった。

深みをとるラインブレイクについては、選手の組み合わせを、変えることで、改善が図れると思います。ややスカッドにそういった選手が不足しているのは気掛かりだが…。

ビルドアップの全体を通してみた課題は、

セットした立ち位置から「動きすぎる」選手が多く、選手がどんどん列から落ちて、ボールに近付いてくる昨年までの癖だ。

立ち上がりの頭も身体もクリーンな状況なら、準備をしてきた立ち位置が取れるが、疲労が出てくると、昨年のやり方に寄ってしまう。

1人が、そういう自由な動きをすると、チームとして準備した立ち位置の意味が無くなってしまう。

「自由がダメ、こういう動きがダメ」そういう否定から伊藤彰さんが指導をしていないので、伝わり難いのもあるかもしれない。

あくまで、昨年からの肉付けと表現を続けているのは、そういった否定、ネガティブさを避けたい狙いがあるのだろう。ストレスを減らしたいのだ。

ポジショナルな配置は優意識ではなく無意識に出来ないと、再現性は低い。優意識=ストレスにならない様に配慮しているのだろう。

・ゾーン1:相手を引き付けて1stプレスを突破出来ない

・ゾーン2:スペースで前向きにコントロールする選手を作れない

・ゾーン3:ラインブレイクしないので深みをとれない

・オールコート:選手が動きすぎて局面が狭くなる

これら福岡戦でよくあった、ビルドアップ不全の場面を図解にすると以下だ。

松本がボールを持った例にしてみる。

多くの選手がUの字の様に立ち、パスを刺すスペースも狭く、人も少ない。黒川はランニングするにも、間をとることで精一杯だったのではなかろうか。

福岡はコンパクトにサイドへ魚群の群れのような動きで追い込んできた。

次戦以降、改善を期待したい。

選手選考について

磐田のスターティングメンバーを振り返る。

GK:三浦龍輝

ビルドアップ関与に関しては梶川が秀でている印象を持っていたが、既存選手との連携に優れた三浦をチョイス。GKにとっても最も大切なシュートストップでビックセーブを連発した。ビルドアップでは蹴りだしてしまう場面もあり(ピッチコンディションとしても難しかった)、タッチライン沿いのプレーヤーに付けるパスも期待したい。

右CB:山本義道

センターバックとして、パワフルなタックルを見せた。保持時はサイドバック化してインサイドに入る、偽サイドバックとしても、そつなく振る舞った。戦術理解度で森岡を凌いでいる印象。インサイドワークは課題もある。ゴールに背を向ける、これまでのキャリアでは見てこなかった景色を経験していると思うので、試合を重ねてビルドアップでもさらに貢献したい。

リベロ:大井健太郎

ラインコントロールに強味を持つベテランが先発。鈴木体制では事前に余る意識が強かったが、伊藤体制では体の向きを意識して後方を警備。セットディフェンスが多く、アジリティーを晒させるような展開は無かった。ビルドアップでは、なるべく飛ばすパスへの意識を感じた。もう少しウイングへの長いボールが欲しかったか。

左CB:伊藤槙人

持ち前の対人能力の高さを見せた。ルキアンにはファーストプレーから激しくことは徹底していた印象。現在、最も頼りになるセンターバックであろう。左足のビルドアップはズレることもあった。運ぶドリブルは能力的には出来そうだが、トライはほとんどなし。

右WB:鈴木雄斗

保持時はウイング化。J2では発揮していた質的優位は残念ながら見られず、ビルドアップのブレーキに。早くJ1のプレースピードに慣れて、本来のプレーが見たい。昨年の様に、空転した次の試合でのリバウンドメンタルに期待だ。

左WB:松本昌也

保持時は左SBとしてプレー。貴重な同点ゴールをアシスト。山本康裕や遠藤が左後ろにダウンしてくる場面も多く偽SBというよりはIH(インテリオール)として振る舞う場面も多かった。今シーズンはサイドでなく中央での起用もあるかもしれない。縦への突破のドリブルから左足クロスをもっと見せれば、アシスト場面の様な右足クロスをより活かせるか。

右DH:遠藤保仁

保持はアンカー気味のポジションだったが、「動きすぎている」印象。それでも、やはりキックが安定しているのは流石だった。DAZNより現地のスタンドで見ると、強度に関してはネガティブに目立っていたのは事実。

左DH:山本康裕

遠藤と真横並びで立つ場面が多く、チームとして角度が作りにくく気になった。ボディアングルが分かりやすく、正対してからの前向きなボールコントロールが難しくなるなら伊藤彰体制ではアンカーが定位置となるかもしれない。もしくはリベロ(昨年の甲府の新井ロール)もあるか。

右シャドー:黒川淳史

ボールタッチ15回は寂しく、ほろ苦いデビューになってしまった。彼だけの責任ではなく、使われる選手だけに、チームとして良い立ち位置を取りたかった。シャドーは人材が豊富なので、良質なランニングで違いを見せたい。

左シャドー:大森晃太郎

保持時は左ウイング。昨年の甲府の泉澤の様な質的優位を発揮するウイングとしてプレー。カテゴリーが変わっても、その持ち運びは頼もしさがあった。変わらず野性味のあるプレーが多く「動きすぎている」のは確か。チームとして、よりクリーンなボールを寄ってくるではなく、待っている大森に届けたい。

CF:杉本健勇

移籍後初先発。ポストワークで奮闘した。まだまだ連携面でズレもあった。ファビアン・ゴンザレスよりカバーシャドウ(自分の背後に相手選手がいるようにパスコースを塞ぐポジションを取ること)、守備面での貢献で差があるため、先発になったと推測。角度が浅いクロスばかりで、逸らすようなヘディングが多くなった。ランニングで背後を引っ張るプレーヤーと合わせた起用が見たい。

終わりに

今季の磐田の試合展開としてはトレーニングマッチでの清水戦、山形戦の1本目と似ていた試合になった。

ディフェンスで前からいくことは出来ず、ブロックに終始してしまった。昨年と変わっていないと言われても仕方がない内容だった。

早くJ1のプレースピードに慣れ、強度で戦えるようになれないと、前からのプレッシングは自重せざるを得ないのかもしれない。

序盤戦は昨年まで、J1でプレーしていた選手、上原やジャーメインに頼ってもいいのではないかなと思います。

保持は前述の通り、課題はあったものの、上手くいった時間帯もあった。

まだまだ、昨年までのスタイルからの変貌は出来ていなかった。やはり時間がかかりそうである。

福岡は流石のディフェンス強度だった。ボール支配率は変わらず低いが、昨年より簡単にはボールは捨てず、繋げるところは繋ごうという意識は感じた。クリアが減った印象。

クルークスを先発で使うと、後半終了間際でオフェンスのテンションが下がる印象もあった。アカデミー出身の田中達也のフィットにも期待だ。

福岡はACLを目指せるチームではないかと思います。

それくらい、チームとしての成熟度の差は明らかだった。

福岡、磐田両チーム共に、コロナ感染者もなく、怪我人も少ない状況で無事に開幕を迎えられたことが、一番の収穫かもしれない。

長谷部茂利、伊藤彰のJ2を席巻した名将対決はまずはドローとなった。

次回対戦も非常に楽しみです。

最後までお読み頂きありがとうございました🙏🙏🙏