建築環境の成り立ちを深く理解したい人へ/『人・建築・地球とエクセルギー 環境物理学入門』

人・建築・地球とエクセルギー 環境物理学入門

本書の内容

「建築環境学」を改めて根底から理解し直すために、地球環境システムや人間生物学を通して「自然の振る舞い」に学ぶ。エクセルギー概念を駆使し、自然を賢く模倣する、技術のあるべき姿を提示する。世界的研究者が一般向けに平易に叙述した、画期的な40講を収録。

私がこれまで取り組んできたことは,一言で表わせば,建築環境をめぐる様々な自然現象をエクセルギー概念を駆使して読み解き,在ってしかるべき技術を浮き彫りにしていくことです。

いま,「エクセルギー」と言いましたが,エクセルギーは難解としばしば言われてきました.

例えば,「話を聞くと”なるほど”と思うんですけど,少し時間が経つと,訳が分からなくなってしまうのです.でも,エクセルギーの話を聞く前と後では,ものの見え方が何となく違ってきたような気はするんですよね~,それが何かをはっきりとは言えないんですけど」といったニュアンスのことをよく耳にしてきました.

エクセルギー研究に30年以上も費やしてきた私が自信を持って言えるのは,エクセルギー概念は易しくはない,それは間違いないことです.が,同時に加えて言いたいことがあります.それは,エクセルギー概念は,重要でしかも魅力的な概念なので,これを知らない人が多過ぎるのは何とも勿体ないということです.そのエッセンスは,エネルギー問題と環境問題とをつないだ定量的な議論を可能にすることです.

エクセルギー概念をつかむことを目指した私の悪戦苦闘をそのまま追体験していただく必要はまったくありませんが,苦闘の末に切り拓けた道筋にある道標のいくつかについては読者の皆さんにもお伝えするのがよいだろうと思っています.そうすると,エクセルギー概念の面白さや魅力を読者の皆さんと共有しやすくなるだろうと思うからです.この紙上講義を展開するにあたって,以上のことを念頭に置いておきたいと思います.

参考

目次

はじめに

第0章 改めて何を問い、学ぶか?

§1. 前口上

§2. 求められる転換

第1章 環境と情報をどう読むか?

§3. 環境,そして系とは何だろうか?

系と環境の関係/開放系と閉鎖系/系に働く入力と二つの出力/熱力学の四つのキーワード

§4. 系と環境の大きさ

メートルという基本単位/系と環境空間の相対的な大きさ

§5. 環境の入れ子構造

生涯の90% 以上を過ごす建築環境/環境の入れ子構造と光・熱の流れ/小宇宙と大宇宙の間にある建築環境

§6. 情報の発現と環境の形成

建築環境と感覚情報/情報・環境の入れ子構造/情報と環境の相補的関係

§7. “エネルギー問題”は何が問題か?

日・英・米の「エネルギー使用速さ」の推移/エネルギー問題は速さの問題

第2章 技術と自然をどう読むか?

§8. パッシブとアクティブ

パッシブシステムとアクティブシステム/ニワトリの受精卵に見る「膜」の役割/ニワトリの受精卵に見る「管」の役割/自然の模倣

§9. 技術の型と建築の形

火の使用の変遷とアクティブ型技術/定住の始まりとパッシブ型技術/自然の多様性とパッシブ型技術/一様性を可能にするアクティブ型技術

§10. カタチの見方とカタの読み方

形(カタチ)と型(カタ)/形に潜む型を読み取る

§11. 微視的・巨視的描像と物質観

無味乾燥だった微視的世界/動き回る粒子の実験/微視的描像と巨視的描像をつなぐ

§12. 排熱があって可能な動力生成

ヤカンと羽根車を使った「思考実験」/持続可能の4条件

§13. 閉じられた自然とその利用の必然

核と微視的物質観/ガスコンロでの燃焼/核力と核分裂/生存に対する「原発」という負債

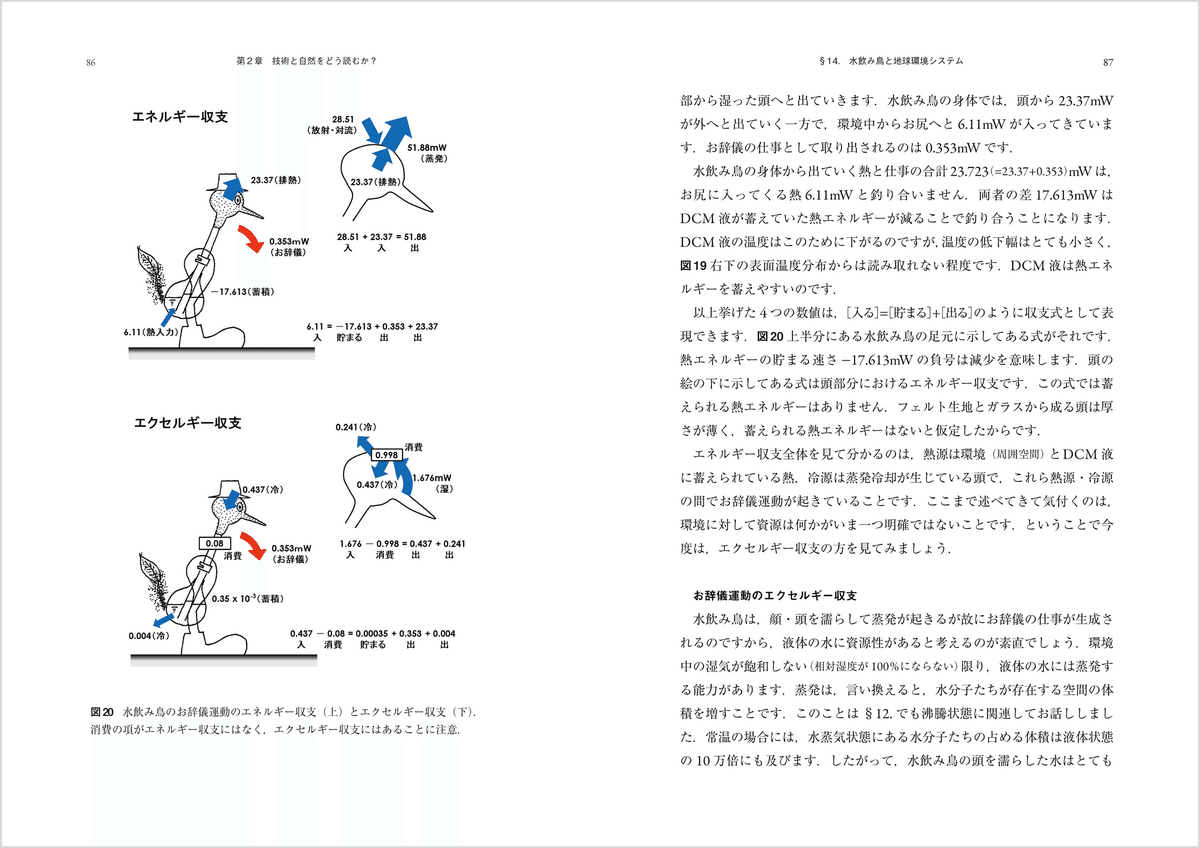

§14. 水飲み鳥と地球環境システム

水飲み鳥のお辞儀運動のしくみ/お辞儀運動のエネルギー収支/お辞儀運動のエクセルギー収支/水飲み鳥を用いた地球環境システム模型

第3章 つながる自然を読む

§15. 個体発生・系統発生と環境

細胞——生きものの最小単位/単細胞生物から多細胞生物へ/系統発生が生んだ大気の変化

§16. 寒冷・温暖化リズムと体温の恒常性

上昇・下降を繰り返した太古の地球表面温度/魚類・両生類の出現/環境温度の変動と恒温動物の出現/個体発生は系統発生を反復する/体温の恒常性と冷暖房技術

§17. 恒常性の維持と「感覚-行動」プロセス

ヒト体温の概日リズム/周囲環境とヒトの「感覚-行動」プロセス/アクティブ型技術の定向進化

§18. いわゆる五感は十三感

神経系の発達と建築環境・体内環境/全身に張り巡らされた神経系と十三感/神経細胞による情報伝達

§19. 情覚・意識と不快・快の評価

認知のプロセス/情動と情覚/系統進化した脳の3層構造/不快・快と二つの記憶

§20. 天動説・地動説と宇宙観

天球上の太陽の動き/天動説という精緻な数理モデル/太陽を中心にした地球の自転・公転

§21. 潮の満ち干と体内時計

月の満ち欠けと公転周期/潮の満ち干と太陰日/月と太陽が及ぼす起潮力/体内時計を司る重力と太陽光

第4章 改めて知る光と熱の振る舞い

§22. 波そして粒として振る舞う光

拡がり進む波の本性/見えない電場・磁場の存在を確かめる簡単な実験/光子たちの桁違いな質量

§23. ほどよい明るさと人工照明

眼と視覚のしくみ/空疎な所要照度基準/明るさ知覚の実験

§24. 自然光源と人工光源

変動する室内の昼光照度/自然光・人工光の必要とするエクセルギーを比較する/白熱灯・蛍光灯・LED 灯のエクセルギー収支を比較する

§25. ロウソクの振る舞いと伝熱四態

エクセルギーのほとんどが熱となるロウソク/ロウソクに見る伝熱四態/ロウソクと可視光

第5章 エネルギー・エントロピー・エクセルギー

§26. 熱容量の発見と熱量保存則

熱と温度/ブラックの功績——熱容量と熱量保存則/水量収支で考える熱伝導

§27. 仕事・熱とエネルギー保存則

「力」と「仕事」/「仕事」と発熱/「 エネルギー保存則」の発見

§28. 拡がり散りとエントロピー・絶対温度

エネルギー・物質の拡がり散り/拡がり散りは元には戻らない/エントロピーは熱に比例する/熱・エントロピーから絶対温度を定義する

§29. 拡散能力・エクセルギーそして消費

資源性を決定する環境温度/エクセルギーとは拡散能力/消費を「見える化」するエクセルギー

第6章 拡散・凝集の振る舞いを読む

§30. 真空の発見と水蒸気圧

真空の存在を証明するパスカルの実験/水蒸気濃度を決めている化学ポテンシャル

§31. 膨張・圧縮と冷却・加熱

エアコンの構造・仕組み/冷・温エクセルギーを振り分けるエアコン/室外機を地中につなげれば……

§32. 湿潤・乾燥と湿り空気

外気温と水蒸気濃度/大気と共に変動する水蒸気濃度/相対湿度で大きく変わる乾・湿エクセルギー

§33. 光水合成する植物たち

葉緑体で行なわれる物質循環/葉はなぜ熱くならないのか?

第7章 人体の振る舞いとエクセルギー

§34. 体温調節と適応・行動

ミトコンドリアは体内のコジェネレーションシステム/体温の動的平衡と人体の振る舞い

§35. 温もりの創出と放調

太陽の6000 倍に及ぶ人体の発熱密度/人体のエクセルギー消費速さに大きく関係する周壁温度/壁体の高断熱化と「温」放射エクセルギー

§36. 涼しさの創出と放調・通風

必要な周壁面からの程よい冷エクセルギー/断熱と「冷」放射エクセルギーの創出/日除けの位置と放射エクセルギー/「強冷」から「涼房」へ

第8章 流れ・循環を成す自然と技術

§37. 換気と四つの力

流体と高圧・低圧エクセルギー/風力換気と浮力換気/空気の流れと圧力減退/パッシブ型換気に要するエクセルギーはアクティブ型換気の1/1000

§38. 共生・持続する生命系

体内環境に共生する細菌/開放系として機能する血管系/人体を構成する原子たち/生命系が保有・持続してきたリン(P)/物質循環と生命系

§39. 動的平衡する地球環境システム

地球大気の雲量と太陽活動・銀河宇宙線の相関関係/地球を取り巻く入れ子構造——大気圏・磁気圏・太陽圏/天空放射温度と天空「冷」放射エクセルギー/地球環境システムのエクセルギー収支

§40. 自然にならう技術とは何だろうか?

見事な地球の設え/自然にならう技術を求めて

補講 諸量把握のための処方

あとがき/引用・参考文献/索引

書籍概要

書 名:『人・建築・地球をエクセルギー 環境物理学入門』

著 者:宿谷昌則

発売日:2024年10月28日

価 格:3,300円(税込)

著者プロフィール

宿谷昌則

東京都市大学名誉教授。LEXS design 研究室主宰。

専門は、建築環境学・環境物理学。

自然のポテンシャルを活かす照明・暖房・冷房・換気などの建築環境システムを、エクセルギー概念を基礎に据えて長年研究。これまでの研究を総括した本書の内容の元となる英文著書『Bio-Climatology for Built Environment』で、2022年度日本建築学会著作賞を受賞。

著者の関連雑誌

『住宅建築 No.460』(2016年12月号)

対談 放調で実現する心地良い環境 宿谷昌則×眞田大輔

本書の担当から一言!

「内容紹介」で「一般向けに平易に叙述した」と書きましたが、実はそんなに易しくはなく、すんなりとは読めません。私のような、高校時代に物理が20点だった文系人間からすると、これを最後まで読み通すのは結構大変でした。ちゃんと理解できたか?と問われると、全く心許ないです。しかし苦労したからこその、充実した読書体験ができたというべきでしょう。ちなみに編集者は、物理学科出身です。