出版部の社会見学vol.1「ようこそ魅惑の書籍用紙の世界」で見て触って体験!

こんにちは。出版チームのMです(^^)

今回は、出版チーム社会見学~!ということで、東京・市ヶ谷にある「市谷の杜 本と活字館」にて開催されている「ようこそ魅惑の書籍用紙の世界」に出版チームのSさんと行ってきました。

紙、好き?

突然ですがみなさん、「紙」と聞いてテンションは上がりますか?

近年は、紙の博覧会「紙博」が盛況だったり、「紙フェス」が開催されたりと、紙が好き、紙を愛している人たちが集い、楽しむイベントもありますよね。

一方、学校や職場でペーパーレス化が導入されしばらく経ちますが、まだまだ紙を手にする機会は残っていると思います。

我が出版部は、主に資格関連の書籍を制作しています。

資格関連の本は、1冊に試験範囲をすべてまとめようとすると、どうしてもページ数が多くなります。すなわち、本自体の厚みが増し、重さも増し増しになるということです。ラーメンなら「野菜マシ!ニンニクマシマシ!!」で満腹感と幸福感が得られるのですが(笑)、本の使いやすさや持ち運びの面を考えるとそうも言っていられません・・・。

ページは多くなってしまっても、重さと厚さは少しでも削りたい! でも、見やすさは確保したいので裏写りは避けたい! そして、めくりやすさや手触りもよいものにしたい! という編集者の気持ちは、どこの出版部さんでもあるものではないでしょうか。

ですが、こうした背景も理由の一つにあり、書籍で使用する印刷用紙は、大体いつも同じものを選ぶことになります。

「印刷用紙」と言っても、種類は様々です。印刷する内容・目的によっても使用する用紙は異なります。もちろん、出版部にいても、日ごろ使用していない紙については触れる機会もあまりありません。

そんな折、「ようこそ魅惑の書籍用紙の世界」という企画展が開催されること知り、何より約60種類の印刷用紙が並ぶ場を見てみたいという好奇心を抑えられず・・・。行ってきました、魅惑の世界へ!

リアルファクトリー「市谷の杜 本と活字館」

まずは、企画展の会場である「市谷の杜 本と活字館」について、簡単にご紹介します。

2020年11月に誕生した、本づくりの文化施設です。長きに渡り「時計台」の愛称で親しまれてきた建物を、1926(大正15)年の竣工当時の姿に復元し、市谷の杜 本と活字館として生まれ変わらせたということです。

本館のコンセプトは「リアルファクトリー」。文字(秀英体)のデザイン、活字の鋳造、印刷、製本までのプロセスの展示をはじめ、活版職人が作業する動態展示、参加型ワークショップ、企画展などが開催されています。

1階は、文字のデザインから製本まで、本づくりの工程を展示から学ぶことができます。

工程に一つに、「文選(ぶんせん)」があります。これは活字組版において、活版職人が原稿に従って活字の棚から必要な文字を拾って文選箱に集めるという作業です。

職人の動きの速さを体感しつつ、文選を体験できる展示がありました。

書き手のクセのある字に見当をつけながら原稿を読み、活字が何文字も並ぶ大きな棚から該当する一文字を拾い、文章を作る。

モニターに映される職人が動く様子を見ていると簡単そうに見えるのですが、やってみると一文字見つけるのに職人の何倍も時間がかかります。

「この文字はこの辺りにあったはず・・・」とSさんがチャレンジしましたが、時間内に文字を拾えずタイムアップ~!

職人に対抗できるタイムでクリアできた方がいましたら、感想を教えてください!

約60種類! 紙が広がる魅惑の展示

本命の企画展「ようこそ魅惑の書籍用紙の世界」の会場は2階。

1階から階段を上りきると、目の前に書籍用紙が積み上げられた会場が目に入ります。

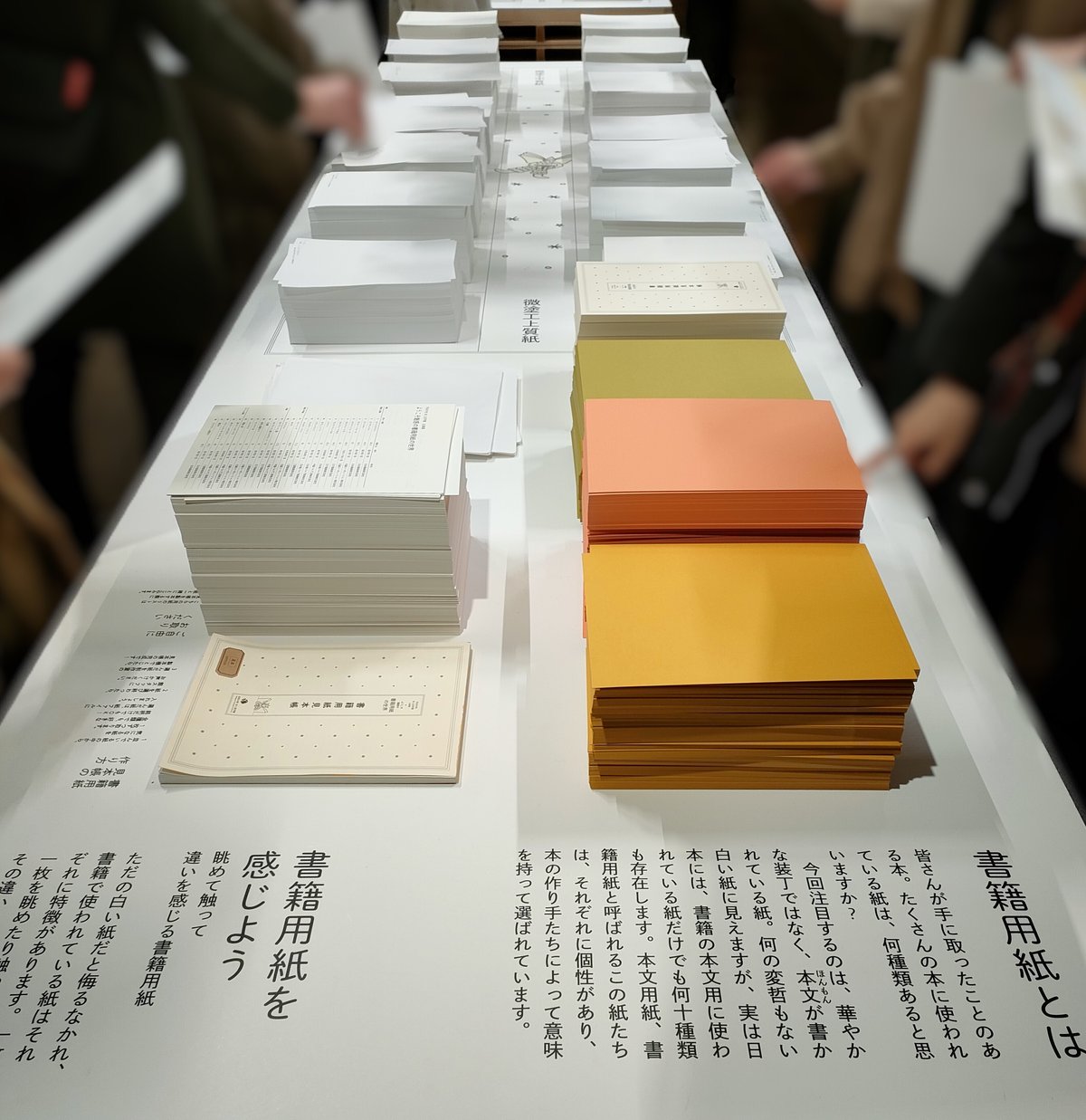

わ~!! 61種類の書籍用紙が台の上に並んでいました。

壮観ですね。

この並んでいる書籍用紙の中から、好きな紙をピックアップしてオリジナルの書籍用紙の見本帳を作ることができるのです。

※1月29日時点で、2月1日以降の土・日曜のすべてにおいて整理券での入場が実施されています。企画展への来場、書籍用紙見本帳の制作について詳しくは、市谷の杜 本と活字館のホームページをご確認ください。

見本帳を作る際、自ら一枚一枚紙を取っていくのですが、白の色合い、手触りなど違いが分かるのがとても楽しかったです!

本の状態にした用紙ごとの束見本(製本サンプル)もあったので、紙によって完成時の厚みがこれほど違うのだということが一目でわかり、勉強になりました。

卓上活版印刷機で栞を作ろう

書籍用紙の見本帳をスタッフの方に製本してもらっていると、近くで「ガチャン、ガチャン」と音が聞こえます。

企画展に登場する「杜の折の妖精」が印刷された栞を作れるとのことで、いざチャレンジ!

これは、小型の活版印刷機で、名刺やはがきなどを印刷するのに用いられている卓上活版印刷機、またの名を「テキン」と言うそうです。

赤く丸いのがインキ盤で、ハンドルを押し下げるとローラーにインキが移り、ローラーのインキを版に塗り付け、紙に押し付けて印刷するという仕組みです。

スタッフさん曰く、企画展開催中の月によって、印刷する妖精が変わるのだそう。何度でも行きたくなってしまいます。

本企画展の開催は残すところ、あとわずかです。

まだ行っていない、はじめて知ったという方は、この機会を逃さず行ってみてください。

企画展概要

「ようこそ魅惑の書籍用紙の世界」

会期:2024年10月19日(土)~2025年2月16日(日)

※休日は整理券入場実施中

会場:市谷の杜 本と活字館

休館:月・火曜(祝日の場合は開館)、年末年始、臨時休館

入場無料

書籍の用紙はこれだ!

せっかくなので、建築資料研究社・住宅新報出版発行の書籍に使用している用紙について調べてみました。

主に資格関連書籍に使用していたのは上質紙でしたが、それ以外もありましたので2冊ご紹介します。

『どこでも!学ぶ宅建士 年度別本試験問題集』

用紙:パスピエST、キンマリV

『永瀬の仕事から学ぶ 宅建試験のスゴ知識』

用紙:フロンティタフ

お手に取って、色や手触りの違いを見てみてください(^^)