育児用品の買い方は通販?お店?新品?中古?

育児を始めるにあたり新しく必要になるものが山程あります

それもそのはず、これまでは大人だけ(+ちょっと成長した子ども)の生活を送ってきていたわけで、赤ちゃん要素は全く無かった家に新しく色々と揃える必要があるわけです。

必要なものを把握し、上手なやり方でやりたいものです。

何が必要になるのか?

必要なもののリストの作成は絶対です。

普段の仕事で培ってきた Excel 力を発揮するときです。

ここで、夫と妻の Excel お作法に違いがあったりすると、リストを共有した時になぜか本質ではないところで盛り上がってしまうので、普段から Excel についての話はしておいたほうが良いのかもしれません。

家庭内で リストを共有するのであれば Google Spreadsheet を使用するのが簡単で効果的です。

赤ちゃん用品をまとめてくれるサービスやアプリもありますが、柔軟性を考えると Spreadsheet の方が好みです。

必要なものの確認は雑誌を見るのが確実です。

まずは たまごクラブ を読んでおきましょう。

必要なものは家庭により違い、赤ちゃんにより違い、季節により違い、、と結構な幅があるので、この記事には書ききれません。

やはり、こういう時は寄らば大樹の陰で、絶対的なデータ数と経験値を持つ育児雑誌を数冊購入して参考にするのが良いです。

便利グッズは年々出てきています。

我が家もそうでしたが、一人目から二人目の間が数年空くとそれだけで「今どきはこういうのもあるんだね~~」と赤ちゃんグッズも日進月歩で進化していますので、最新の情報を得るのが良いと思います。

ウェブ・SNSでの情報収集も活用する。

雑誌だけだと使い勝手や口コミや隠れた一品がわからないことも多いので、SNS(特に Instagram や Youtube)は確認してみるのが良いでしょう。

どちらもそうですが、企業案件・スポンサー案件で 広告として出しているインフルエンサーもおられるので、良し悪しの見極めはご自身の判断で。

どうやって手に入れるか?

現時点で所持していない物は新しく手に入れるしかありません。

その方法は以下のような感じになると思います。

新品か・中古か

費用という意味では 新品か中古かは大きな分岐点になります。

ざっくりまとめると以下のようになります。

衛生用品以外は中古で良いと思う

消耗品や衛生用品以外は基本中古にしても問題がないと思います。特にチャイルドシートやベビーカーなどなど、元値が高く作りもしっかりしていてリセールバリューが高いものは中古がお値打ちです。

一方で 消耗品や衛生用品や服などは 気持ちの問題もありますが購入したほうが 良いケースが多いです。

買うか・貰うか・借りるか

赤ちゃん用品はそこそこ費用がかかります。

市場の需要と供給からすると、赤ちゃん用品の市場は縮小傾向にあるので、必然的に単価が上がることになります。

その中でも高級品もあれば廉価品もあるので、必要度に応じて使い分けることになります。

個人的な経験では、借りれるものは借りる・買うものはリセールできるもの が一つの判断基準になりました。

買うとしたら

店舗での購入は大きく以下のような分けになるなるはずです。

ネット通販で何でも購入できますが、物の質感やサイズ感は実物を見ないと分かりづらいところがあるので、上の3種類の店舗には必ず行くのが良いです。

西松屋の株主優待

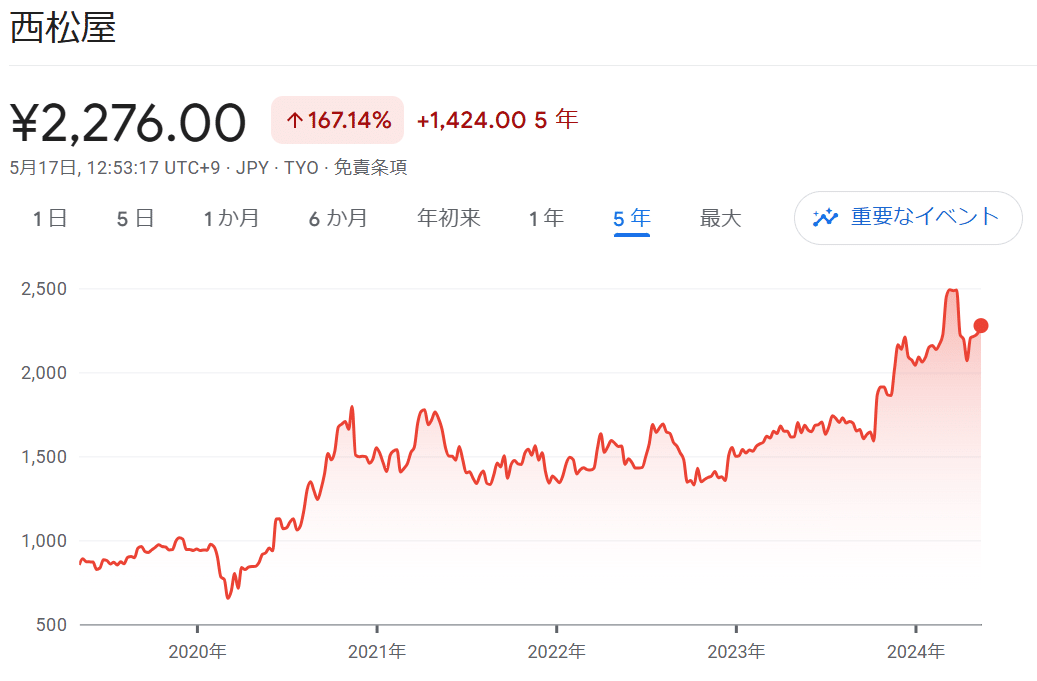

西松屋は株主優待があるので、株主になっておいても良いかもしれません。

この五年間のキャピタルゲインを見てもなかなかの成長っぷりです。

借りるとしたら

ベビー用品を扱っているレンタル会社の有名どころで借りるのもありです。

長期レンタルの場合、値段としてはトントンになるかもしれませんが処分する手間が省けます。

貰うとしたら

プレゼントで貰うか、譲って貰うのどちらかになるかと思います。

貰うことが前提の場合、Amazon のらくらくベビー のほしいものリストなど活用すると、贈る側と貰う側 の齟齬がなくなるかもしれません。

出来るだけ通販のプラットフォームを統一しておくのが運用を楽にするコツです。

親族などからのプレゼント は

■ 服であれば 80-90サイズ

■ タオルであれば バスタオルとのセット

■ 食器は手持ちとの兼ね合いで悩ましい

と個人的には感じました。

知人から譲り受ける場合

もし周りに1年上の子どもを持つ親御さんがいれば、相談してみるのも一つの手です。

あくまでも 「育児用品は何を揃えたらよいか?」の相談です。

大体の家庭では育児が一段落したところで、「そろそろ処分しないとな~」となります。メルカリなどで販売しても良いのですが、大きなものに慣ればなるほど梱包・発送の手間など億劫なものです。

そんな時に利害が一致するようであれば、快く譲って頂くことが出来るかもしれません。

もちろん何かを譲って頂いたら内祝いなどでお返しをし貰いっぱなしにならないようすることは今後の人間関係を築く上で非常に重要です。

とりとめのない記事になってしまいましたが、考える際の一助になれば幸いです。