華氏(°F)と摂氏(°C)の変換の覚えやすい近似式の話

アメリカでは日常生活で使う単位系がヤードポンド法なので感覚に戸惑うことがしばしば。中でも温度は目に見えず、変換式も複雑なので覚えにくいし計算に時間がかかる。友達に覚えやすい近似式を教えてもらったので共有する。

温度変換の近似式

早速覚えやすい近似式である。

あとで紹介するが、間隔の変換の5/9を1/2、2倍に丸めてしまい、0点の基準も32°から30°にしてしまっている。これならシンプルで覚えやすい。℉の値から30を引いて、半分にすると℃が出てくるという具合である。逆に℃を℉に直したいときは、℃を2倍して30を足す。水が氷る温度を0℃=32℉と覚えておけばどちらがどちらか混乱することは少ないだろう。

温度変換の定義式

ということで正確な定義式も紹介する。華氏 - Wikipedia

華氏では水が氷る温度が32℉で、温度間隔が摂氏の1.8分の1(5/9)らしい。水が沸騰する温度を212℉として、その間を180分割したとか。

近似式の誤差

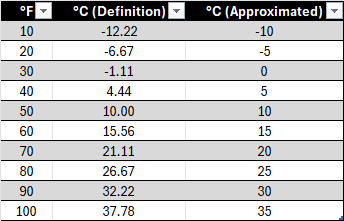

近似式を使うと実際どのくらいの誤差が出てしまうのか計算してみた。

例えば30℉の場合、正確な定義式だと-1.1℃だけど、近似式だと0℃になってしまい、誤差は大体1℃高めに算出してしまう。50℉の場合、どちらも10℃で正確。70℉だと定義は21.1℃だけど近似式だと20℃で近似式だと1℃低めに算出されてしまう。90℉は32.2℃(定義)と30℃(近似)で2.2℃低めに算出される。50℉(10℃)を基準に20℉ごとに1.1℃(~1℃)ずれるようだ。日常会話で気温をやり取りするなら十分な精度。

グラフにするとこんな感じ。気温で使う10℉から100℉で大体いい感じに収まっているのがわかる。

余談

エクセルの便利な関数(CONVERT関数)

エクセルでグラフを作るときに温度変換をするための関数があるだろうなと思ったらあった。というか温度変換以外にも使える汎用的な関数があった。それがCONVERT関数。使い方はこんな感じ。

=CONVERT (A1,"F","C")この書き方だと℉を℃に変換する。

これのすごいところは2番目と3番目の引数に温度以外の任意の単位を入れられるところ。メートル法とヤードポンド法の変換だけでなく、接頭語も変換できる。たとえばmmをmに直したいときや、inchをmに直したいときにも使える。mlをm^3に直すこともできる。これ、工学系の単位換算がかなり楽になると思う。知らなかった。。。

℉、Fahrenheitの読み方

日本語だとファーレンハイトと書くけど聞いている感じフェレンハイトとかフェルンハイトとの方が近い感じ。発音記号は[ˈferənˌ(h)īt]

口語だとdegreeとそのまま読んで、わざわざF(エフ・フェルンハイト)とは言ってない感じ。単位系が違う人と話して明確化したいときだけdegree C(ディグリーシー)とか単にシーという感じ。

天気予報とかだとFは省略して°だけの表記もよく目にする。口語でも単位を省略して読んでる(40 = fortyとか)。10F台だとTeens、20°台だと20sとか言ってたりする。

Texでの℉、℃の書き方

Texって℃を表記するやり方あるんだ。^\circ \mathrm{C}とか$^{\circ}$Fでやってたよ。。。

\SI{78,4}{\degreeCelsius}siunitx - Degrees, as numbers or units in SI system - TeX - LaTeX Stack Exchange

℉を使っている他の国

今ではアメリカとリベリアと一部の国でしか排他的に使われていないらしい。

Countries That Use Fahrenheit 2024

温度の変換表(CONVERSION Table)

温度の変換表というのもあって、工学系だとこういうのが身近らしい。

ランキン度は華氏の温度目盛りで絶対温度を表現したものっぽい。手計算する必要があるときなんかはこういうのが便利。

華氏の由来

華氏の由来は諸説あるみたいだけど、塩水と氷で人工的に作る最低温度を0°F(-17.8℃)に、人間の体温が100°F(37.8℃)にみたいなのを聞いたことがある。日常的な温度がマイナスにならないのが自然で便利らしい。

氷ができるのが32°Fで沸騰するのが212°F。180分割したのはおそらく約数が多いからかな?