心理学検定キーワード第2章【学習・認知・知覚】2.21(明るさとコントラストの知覚)★★

長いトンネルから出ると、一気に視界が明るくなる

先日四国のお遍路行ったときに

3km以上の長さのトンネルがありました。

そこそこ長いです。

トンネルに入ると視界は暗くなり(といってもトンネルのライトはありますが)

目が暗さに慣れてしばらくしてから

晴天下のトンネルの外に抜けた瞬間、一気に大量の光が目にはいってきて

一瞬すべてが真っ白になりました。

人生において、どれだけつらい事やしんどい、暗くて長いトンネルに入ったようなことがあっても

一筋の光から、トンネルを抜ければ一気に視界は開ける。

むしろ一瞬何もみえないw

そんなことを思いました。

まあ、人生の例えは少し無理がありますが。

本日の内容が、明るさとコントラストの話という事で。

暗い所→明るい所

明るい所→暗い所

色が濃い、薄い

等の近くの部分をお話していこうと思います。

それではまとめの方はじめていくぅー

→明るさの知覚‐基本の原理

明るさの知覚は

「眼に入ってくる光信号から発信源の光の強度情報を復元する機能」をいいます。

一般に、物理エネルギーが大きい光ほど明るく感じられ

明るさの知覚に対応する測光量としては

輝度luminance(ルミナンス)が用いられます。

また、物理エネルギーが同じ場合でも、網膜に投影される面積が大きい光ほど明るくなります。

瞳孔面積を考慮した網膜照度retinal illuminanceという刺激の強度をあらわるものがあります。

→プルキンエ現象と明順応・暗順応について

前回のまとめで

錐体と桿体というものがありましたね。

それぞれの光に対する反応の仕方は

錐体→3種類の錐体それぞれで特定の波長に反応

桿体→可視光すべての波長の明暗に反応

でした。

このように、2つの視細胞は環境(光の種類)によってさまざまに感度を変化させるということです。

特に

明るい場所では錐体が優位に働き→赤系の色が感度のピーク

暗い場所では桿体が優位に働く→青系の色が感度のピーク

これは、それぞれが感じる光の波長帯が異なる為であり

より明るく感じる色も変化していくという現象で

プルキンエ現象と呼ばれています。

また、先ほどのトンネルの話になりますが

暗闇から急に明るい場所に移動すると一瞬盲目状態になりますが

次第に目が慣れるという現象が起こります。

これは

暗闇(桿体優位)→明るい場所(錐体優位)になることで

桿体の感度が低下し、錐体の感度が上昇するという順応が起きたことになり

このことを明順応といいます。

逆はもうわかりますねw

明るい場所(錐体優位)→暗闇(桿体優位)になることで

錐体の感度が低下し、桿体の感度が上昇するという順応が起こります。

このことを暗順応といいます。

→コントラストの知覚について

一般にコントラストは色の濃さ、薄さ、彩度のようなイメージがありますが

用語としての説明では

「明るい領域と暗い領域の区別の知覚」という事になります。

下の図を見てください。

中心の小さな正方形の色(グレー)は両方とも全く同じ色を使っているにもかかわらず

背景の明るさによって見え方が変わっています。

背景が黒→グレーの色が薄く感じる

背景が白→グレーの色が濃く感じる

という現象が起こります。

これを明るさの対比効果といいます。

明るさの対比効果の具体的な内容として

コントラスト知覚が生じる境界部分でより強く表れる現象があります。

これをマッハ現象を呼びます。

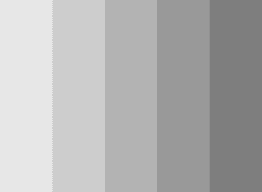

また、下の図を見てください。

左の方がブログ背景の白と同化してしまって見えないですが

境界線の部分を注視してみてください。

色の異なる長方形を並べていますが境界線部分はどうなっていますか?

同じ長方形内部でも左側よりも右側の境界線付近は色が明るく見えませんか?

それぞれの長方形の境界部分で特に強く表れて、輪郭部分が強調されている。

これが、マッハ現象といい、境界線部分をマッハの帯といいます。

→本日の内容‐箇条書きまとめ

・明るい場所→錐体優位=錐体視

・暗い場所→桿体優位=桿体視

・錐体と桿体で光の感度のピークが違うため明るく感じる色も違う現象をプルキンエ現象という

・暗い場所から明るい場所=明順応

・明るい場所から暗い場所=暗順応

・明るさの対比効果の具体例としてマッハ現象がある。

以上、本日は明るさとコントラストの知覚でした。

次回は色の知覚。

色覚のメカニズムについてまとめていきます。

それではまた次回!