【2024年版】音響戦士の戦い方【遊戯王マスターデュエル】

皆さん、コナミの名作STGグラディウスの最新作である遊戯王マスターデュエルは日々楽しんでいますでしょうか。(※この記事はグラディウス関連デッキの紹介記事ではありません)

この記事は【音響戦士(サウンドウォリアー)】デッキについて解説します。

というのも、このデッキテーマの特長をもっと世に広めたいからです。世間のデッキを見ると、入れると安定するはずのカードが入っていなかったり、リスクが大きすぎるカードに枚数を割いてしまっている例が見られます。

OCGでの登場当時は「ハリラドン」健在だったこともあり、あまり研究が進まないまま【天威ローズ】などに注目が移ってしまったのかもしれないですね。

そのため記事の前半では、音響戦士と汎用カードだけの動きとして、どう動けば強いか・どうすれば相手からの妨害にも対処しやすいかを中心に解説します。

混成時に意識することや構築例は最後の方にまとめました。

デッキの特徴

音響戦士は機械族・風属性のカードで、チューナーやP(ペンデュラム)モンスターを擁しています。

先攻ではP召喚での展開をして制圧・後続確保をし、後攻では召喚権追加で相手の除去を乗り越えつつビヨペンやアンプリファイヤーで除去し返します。

出せるモンスターの自由度が高い

その時々の環境に合ったカードを制圧や捲りのエースにしていけます。

大昔、音響戦士はデッキテーマではなく、レベル・種族・属性を自在に変更できる3体のチューナーシリーズだったそうです。今となってはこの3体は脇役ポジションですが、それらを抜きにしてもレベル7~10シンクロやランク4エクシーズという元々カードプールの広いレベル帯域を使うのが得意です。何にでも使える召喚権が追加できるため、システムモンスターの採用も可能です。

他の展開型Pデッキに比べ、純粋な制圧量でねじ伏せるよりも、仮想敵を絞ってそれらに負けないカードを出すのが音響戦士らしさです。

展開の後、自然に後続が手札に残る

Pデッキは捲られる中でスケールまで破壊されると後続が途絶えるとよく言われます。しかし音響戦士は風属性。セルフバウンスの属性です。Pゾーンのカードが手札に戻ってくるので相手ターンに除去されることはなく、さらにそれらがリクルーターともなるため確実に再展開できます。

除外に比較的強い

除外状態のPモンスターは多くのPデッキで再利用が難しいですが、音響戦士は除外状態をリソースとして扱えます。

相手のコズミック・サイクロンを乗り越えたり、アトラクターを受けて妥協のバグースカを立てる流れの中でも後続を確保したりできます。

フィールドのモンスター以外で制圧するのは手間

展開型Pデッキ共通の弱点ですが、妨害の構え所を散らすのにはやや工夫が必要になります。縛りがあるわけではないので、必要とあらば咎姫やウィンドペガサスなどを活用したり、他のテーマから罠を調達したりしましょう。

そこまでせずとも上述の通りリソースは残せますし、Pゾーンにロックスを構えることで後攻ワンキルへの抑止力とできます。

メインデッキのカードの簡単な説明

ギータス

初動であり貫通札でもある、万能のカード。手札にあると安心度が段違いです。

Lv3チューナー(灰流うらら)やLv4機械族との2枚からも展開が行えるほか、効果モンスターの召喚とであれば何とでも妥協展開程度はできるため事実上の1枚初動とも言えます。

しかしP効果は手札コスト、モンスター効果は召喚権を要求するので、試合序盤はこのギータスにいかに妨害を受けないか、手札からいつ出すかが重要です。

ディージェス

初手に引きたいカード。後述のサイザスを救済するためにやってきたかのような挙動が特徴です。モンスター効果でサイザスをリクルートした後、P効果でサイザスを表にすることがこのデッキの要です。

具体的には、セルフバウンス、墓地やEX(表側)からのサルベージ、ディージェス2体目のサーチのいずれかでこの動きが成立します。

ディージェスにうららや泡影を当てられても、ギータスがいれば展開は続行できます。しかし、ディージェス+サイザス初動以外ではこのカードでしか裏側のサイザスを用意できません。そのため、無効化された場合のディスアドバンテージはフィールド1枚+手札1枚となり、実はギータスへのうららと同量です。エレクトラム等で取り返しましょう。

(一方、ディージェス+サイザス初動はうららや泡影に無敵です)

ギタリス

そんなディージェスを助けるカード。セルフバウンスしかできないように見えますが、音響戦士デッキはこれによって回ります。

上述のようにギータスと一緒にスケールが出たり引っ込んだりする動きは強力な一方、展開札の中では貴重なチューナーであるためできればS素材として使ってしまいたくもあります。制圧盤面が適度に硬ければ、ターンエンド時の手札には最低限ギータスさえいれば事足りるかもしれません。

サイザス

サーチにも帰還にもターン1制限が無いという底力を持ちますが、1体では何もできないためいつもディージェス達に助けられています。

③の帰還効果は本来、後述の3体の非Pチューナーが自身を除外する効果とコンボさせるためにあるものですが、それらは採用されないこともあります。そのため墓地に行かないP音響戦士をロス無くどう除外するかというのが、サイザスをリソースとして運用するにあたっての重点となります。

展開上はデッキに2枚以上欲しいカードですが、引いた時どう腐らせないか、もしくはピン挿しに留めるなら素引きした時どうするかは必ず構築のうえで意識しましょう。

マイクス

ギータスやP召喚などから現れて妨害貫通の要を担うほか、理想展開ではギタリスと一緒にLv8シンクロすることが多いです。

追加した召喚権では縛り無く何でも召喚できるため、先攻で暴れるのにも後攻で殴りにいくのにも大役立ちです。ただし、通常召喚ではなく召喚の権利しか得られないことには注意してください。具体的には追加召喚権ではサイザスをセットすることはできません。

上級モンスターであるうえ初動への貢献率も最低のため、純構築以外では1枚のみの採用で十分です。

ピアーノ

音響戦士がデッキテーマとなる前から存在する初期組3体。

それぞれレベル・属性・種族を変化させる効果をフィールドでも墓地でも発動できますが、効果は本当にそれだけです。

その効果を使って出したいエースがいるか、サイザスの帰還効果と合わせてチューナー2体分として使いたい時に採用しましょう。

入れるなら最も優先されるのはピアーノで、2枚初動の組み合わせがギタリスと同じです。また、後述の理由によりゲネラールプローベを1枚でも入れるならピアーノが必須になります。……カードイラストではバンドから脱退したようですが、現実には3体中最も出番があります。

ベーシスも、手札枚数を調整すればLv3チューナーまたはLv4機械族になれるため、擬似的に同じ初動貢献率となります。ピアーノがリンク戦術向きなのに対し、こちらは連続シンクロ戦術向きです。

問題はドラムスで、その2体のような使い方ができません。Lv2チューナーを使いたいというだけであれば超重武者出張をすれば良いというのも逆風です。

反面、スプライト・スプリンドのおかげでP前にデッキから調達する必要がないのは他2体にない強みです。フィールドにスプリンドとギータス、墓地にサイザスがいるだけでナチュル・ビーストが出てくる事実は見過ごせません。

アンプリファイヤー

相手フィールド・墓地のカードを、対象を取らずに繰り返し複数枚除外します。2014年に生まれたとは思えない豪快な効果です。

ただし音響戦士カードからサーチできません。汎用フィールド魔法サーチ手段は何通りかあるためそちらを使うことになります。

先攻1ターン目での仕事は単にギタリスやマイクスを追加出力するだけなので、どのタイミングでサーチや発動をすべきか、あるいは他のフィールド魔法も投入するかは考えておきましょう。

ゲネラールプローベ

ジェネレイドリワードのごとくギクシャクしたカード。基本的には採用すべきではありません。

一見2枚初動に見えますが、このカードと2枚組の初動を担えるのはギータス1種のみで、しかもピアーノを採用していなければ展開が伸びません。一方、最初から手札にアンプリファイヤーがあるのならギータスとディージェスの2種から動けます。つまり、これを採用するぐらいならその枠に追加のアンプリファイヤーを入れた方がいいということです。

確かに初動がある状態ではそこからさらに展開を2倍伸ばすほどのパワーがあり、たとえ4素材ダランベルシアンを使ってでもサーチしてお釣りが来るかもしれないレベルです。しかし実戦プランにできない以上はあくまで初動率や初動妨害耐性を捨て、上振れ力と長期戦力に振るカードという位置づけです。

テーマ外からであっても、Lv7シンクロによるロックスの着地と自爆によってカウンターが4~5個稼げることは覚えておいていいでしょう。ベイゴマックスや深海のディーヴァとこのカードの2枚から動けます(どちらも別にゲネラールプローベが無くとも他のテーマの1枚初動カードですが)。

必須の汎用カード

軌跡の魔術師(ビヨンド・ザ・ペンデュラム、ビヨペン)

音響戦士ロックスを差し置いてこのデッキ最大のキーカードです。

ビヨンドの名の通り妨害を乗り越えることに特化しています。単なる魅せデッキではない戦うデッキが作れるのはこのカードのおかげと言っても過言ではありません。

先攻で使う時は「この後このカードで何をサーチするか」、後攻では「この後このカードのサーチ・除去効果をどうやって通すか」を見越して動きます。よほどEX枠がきつくなければ、①を無効化された時に備えて2枚入れておくのがいいです。

音響戦士ロックス

PモンスターをEXデッキ(表側)から回収します。盤面にLv3チューナー+ディージェス+サイザス(裏側)の3体がいる時にS召喚し、ディージェスを回収してサイザスを表にします。

必須と書きましたが、デッキの方向性次第では抜いてもOKです。誘発受けを考慮しなければ主要な初動はロックスが無くても成立するためです。他テーマと合わせて十分な初動率・貫通力がある場合には抜けることがあります。

P効果が文面に反して強力で、次のターンに大量除外を起動するための最高の御膳立てとなってくれます。アンプリファイヤーがあるならぜひ自壊させてPゾーンに貼りましょう。

ギアギガント X

ディージェスやサイザスを使って出し、まだ使用していない音響戦士をサーチします。無ければギータス+サイザス(任意のLv4機械族召喚)が初動にならないため、抜くなら他の手段で初動率が確保できている場合に限ります。

サーチかサルベージかを効果処理時に選べるというのも後述のように都合がいいです。

ちなみに、サイザスは同名カードをサーチできずPモンスターでもないため、サイザスのサーチをしたい場合はこれが唯一の手段です。

名称ターン1縛りもないので、機械族要素が多い構築では2枚以上入るかもしれません。

便利な汎用カード

ここでは汎用的なものを挙げますが、前述の通り制圧や捲りの方法は仮想敵次第で丸ごと変化します。

ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム

Pデッキ共通のキーカードかのように思われていますが、音響戦士ではPゾーンのカードを破壊することで得るものが特にないので、魔術師や竜剣士のように使い倒したいカードではありません。

しかし、手札が苦しい時の1ドロー役、P後にアストログラフを追加してバロネスを出す役、スケール1枚を単に手札に戻す役などとして小回りが効くカードです。

ただ、Pモンスターばかりが並ぶわけではない音響戦士においてPモンスター2体という召喚条件は重いです。P前に出す場合、「このカードを止められたら盤面からPモンスターが尽きてビヨペンを出せない」という事態は避けなければなりません。

小ネタとして、自身の②をモンスターに使った場合でも、別口でギタリスの効果を使うと③のドローが誘発できます。(ディージェスの自己特殊召喚では誘発できません)

S:Pリトルナイト

ただの汎用除去札ではありません。墓地・Pゾーンの音響戦士Pモンスターカードを自分で除外できるということは、サイザスの墓地効果と合わせて音響戦士Pを特殊召喚するリンク2なのです。

P後にギアギガント+1体で出すのが最も効率的です。X素材となったディージェスを除外・帰還することでリンク値が純増します。S素材にできないギアギガント+墓地に行ってしまったディージェスの用途として無駄がありません。

後述の泡影貫通にも使えるため、むしろエレクトラムの頼もしさを上げることになったカードです。

メインモンスターゾーンにいる時はP召喚で3体も出せ、逆にEXモンスターゾーンにいる時は1体もP召喚できないので、EXモンスターゾーンに出してターンを渡す場合はターンが帰ってくるまでに②を使いそびれないよう意識しましょう。

フルール・ド・バロネス

説明不要の制圧カードです。

どちらがより出しやすいかは採用カードによって変わってきます。バロネスの方が少しだけハードルが高いですが、その分アンプリファイヤー無しでロックスを破壊できるメリットがあります。上スケール8でのP召喚を目指すならぜひ。

ビヨペンのおかげで必ずLPを削れるためアニヒレーターもこれらの枠に入りそうなのですが、自分ターンに効果を使えないため汎用性では劣ります。

ヴァレルソード・ドラゴン

フィニッシャーカードの中で最も便利です。アクセスコード・トーカーと比べて以下の点が嬉しいです。

・リンク3+1体よりもリンク2+複数体を並べる方が簡単

・ヴァレルソード+マイクスの2体でキル可能。アクセスコード+マイクスでは8000に届かない

・多面除去はビヨペンでも可能

・このカード自身もリンクマーカーが下に2つ伸びている

ただし、エクペンやグランドクーリアなど軸になるリンク3を採用するなら、アクセスコードが優先されることもあります。

閉ザサレシ世界ノ冥神

同じく有名汎用カード。除去性能のみならず下に2つリンクマーカーが向いた場持ちの良いカードというのも相まって、リソース勝負を挑まれた場合の切り札です。

竜剣士マジェスティP(マジェP)

爆竜剣士イグニスターP

アンプリファイヤーやその他のフィールド魔法のサーチ手段です。

惑星探査車との最大の差はイグニスターPの存在です。アンプリファイヤーは必ずしも先攻1ターン目に要るカードではないため、除去とリクルートを1体でこなせるイグニスターPが便利なのです。

小技として、P召喚時にマジェPをチェーン1・ギタリスをチェーン2とすることで、手札の代わりにPゾーンのカードも実質サーチのコストに選ぶことができます。

緊急テレポート

召喚権を使わずにLv3チューナーになるカードです。幽鬼うさぎをリクルートすることでディージェスと合わせて初動になります。幽鬼うさぎはフィールドでも効果を発動できるため、初動に絡まなくてもちょっとした妨害札にもなります。

あると面白い汎用カード

奇跡の魔導剣士(エクシード・ザ・ペンデュラム、エクペン)

覇王魔術師デッキなどで見る通り展開中盤を補強するカードです。エレクトラムでギータスを調達した場合、もしくはエレクトラムで泡を受けてギータスで貫通する場合、サイザスのリバースをP前に行えてお得です。

それだけでなく召喚権を使わないリンク2+ディージェス召喚を初動にする役割も担ってくれます。

回収効果・蘇生効果・マーカーの数を全て活かせれば最大3体分の得をするカードなので、リンク3のこのカードをリンク2~3の素材にしてしまっても損しないケースも少なくありません。

グランドレミコード・クーリア

このデッキは基本的に上スケールを先、下スケールを後に調達します。

下スケールとして調達するのをクーリアにすることで、リンク値たった3でなんでも無効+モンスター除去の2妨害を構えられます。

余裕があればもう1体ドレミコードモンスターを採用・P召喚すると、P召喚後のニビルまでもシャットアウトできて堅実です。

覇王門の魔術師

覇王デッキ自体との混成もできますが、ここでは単に1枚ずつの出張としてのみ紹介します。

なんとP召喚をもう1回できるようになるカード、とそのサーチの中継地点です。ニビルを防ぐのではなく受けることでの対処が楽になります。ビヨペンの効果も2回使ってOKになります。

効果の発動条件はこのターンにロックスをS召喚していることと読み替えられるため、使うならロックス経由初動を優先する必要があります。

覇王門の魔術師の出し方はいくつかありますが、P前エレクトラムでEXデッキに加えつつ、Pゾーンのギータスをディージェスへと張り替えるのがシンプルです。

デュエリスト・アドベントを採用し、ペンデュラム・アライズなど他の「ペンデュラム」カードとサーチし分けるのも手です。

HSR-GOMガン

もし採用するなら、②の効果……ではなく②の効果のコストが最大の目的となります。

このカード、なんとEXデッキのSモンスターであれば表側表示であっても除外できます。つまり、デッキからベイゴマックス+吹持童子などを見せ、EXデッキの表側表示のロックスを除外してサイザスで帰還することで、上スケールが8未満であってもロックスをまた場に出せるという裏技があるのです。これにより、まだアンプリファイヤーなどの破壊手段が揃っていないうちにロックスを素材にしてしまってもPゾーンに置くことが可能となります。

懸念点は、スピードロイドモンスターがあまり音響戦士の初動に関与しないことです。風属性縛りを付けてよければ途端に安定するのですが、ギアギガントやビヨペンが使えなくなってしまうため、最終的な出力範囲もスピードロイドと同じに狭まってしまいます。

サイコ・エンド・パニッシャー

フィニッシャーにリンクではなくシンクロを使いたい時の第一候補になります。エントレインメントでギタリスを呼び戻してサイコエンドにします。除去効果のコストが除外である所も好都合です。

ギタリスという特定カードが調達できている必要があるのと、LPを払う手段が自身とビヨペンだけでは打点が5700に留まることから、運用するにはその他の補助も欲しいところです。

亜空間物質回送装置(2024年9月現在、マスターデュエル未実装)

なんと混成無しでギータスとディージェスに次いで3番目に2枚初動率を上げるカードです。

セットしたモンスターをそのターンにリバース可能にするため、手札のサイザス(裏)のセットから動けるようになります。これはディージェスかギータスの2種としか2枚初動にならないギタリスよりも安定した初動だということです。入れるならサイザスを1枚しか入れない択は消え、逆にギタリスの方を1枚に抑える択すら出てきます。

太陽の書と異なり毎ターン使えるうえ、ちゃんとテキスト通りの使い方もできます。一部のモンスターの妨害を踏んだり、自分のエレクトラムやバロネスの効果を回復したりを継続して行えます。

特にP前にエレクトラムとビヨペンを両方出す場合、このカードでエレクトラムをEXモンスターゾーンからどかすことでビヨペンのリンク値を3ではなく2に抑えられます。P前にエレクトラムの効果を2回使えるメリットと合わせれば、初動にプラスアルファで持っている時でも1枚から2~3枚の得を生んでくれます。

幻獣機アウローラドン

音響戦士においてアウローラドンはあくまで癖の強いカードにあたります。

何しろ展開が通っているのならバロネスやサベージは素で出せます。初動に関与せず相手に干渉もしないカードを何枚も抱えているテーマにさらにリクルートパーツを複数枚入れている余裕はありません。

デッキ枚数を太らせてでも出張テーマを混ぜまくって解決してもいいですが、そうするといわゆるセフィラデッキになります。

除去札として見るにも機械族3体分という条件が重く、罠を拾う効果を活用するにしてもトロイメア・グリフォンの方が制圧力があります。

ドロバ環境なら、サベージ1体でターンを渡すためのカードとして採用を検討できはします。

召命の神弓-アポロウーサ

出しやすい制圧カードなのでこれを入れている人も多いですが、突破法が熟知されているカードでもあります。特に音響戦士たちやバロネスと同じ風属性なのが痛く、これを制圧の要や捲りの蓋にしてしまうと他のデッキよりも超融合への耐性が低くなるのが無視できません。

P召喚にビヨペンを絡めたい場合はニビルケアとしても使いにくいです。最終盤面のバランス上必要なら採用するにとどめましょう。

Pゾーンにロックスを置けるなら戦闘から守れるため、これを有効活用できれば他のデッキに引けを取らない強さを発揮できるかもしれません。

実戦テクニック集

エレクトラムに泡影を受けた後、リトルナイトで貫通

先攻展開中にはPモンスター2体+非Pモンスター1体が並ぶことが多いですが、そこでエレクトラムを出すのは元々リスキーでした。泡影を使われてしまうとビヨペンに続かず、Pモンスター全般へのアクセス手段2種が1枚で封じられてしまうからです。

ここがリトルナイト実装で変わりました。無効化されたエレクトラム+非Pモンスター1体でリトルナイトにして、Pゾーンor墓地の音響戦士を除外し、サイザスで帰還することでビヨペン到達が可能になるのです。

ギアギガントXのドロバケア

ギータス+機械族Lv4などの展開の序盤では、ギアギガントXとサイザス(裏)を並べ、サイザスを表にするための2体目のディージェスをサーチしにいきます。しかし、ここでサーチではなく今取り除いた1体目のディージェスのサルベージを選択することができます。ドロバが目立つ環境ではこれでケア展開が可能です。

Pゾーンのディージェスはサイザスのサーチ効果に誘発して出てくるため、それよりも前にドロバを撃たれると出てこれません(サイザスのコピー効果を空撃ちできない限り)。しかし、サイザスのリバース効果にドロバを撃たれる分には被害が少なく、盤面に3体を揃えつつP召喚も可能になります。

ディージェスを先置きする場面・しない場面

ディージェス+ディージェスが初動の時は、原則Pゾーンに先に1枚置いてから召喚をしましょう。そうすることでリクルートを無効にされても2体並べられます。

ただしギータス+ディージェス初動ではそうすべきではありません。ディージェスの自己特殊召喚はP効果の発動には誘発しないので、ギータスP効果にうららを受けると両方上スケールのまま停止という致命的なことになります。先攻でこちらの初動の場合、ディージェス召喚から入りロックスを経由する方が盤石です。

ビヨペンで1枚だけ除去

ギタリスをP召喚することで、P召喚時のビヨペンでフィールドのカードを1枚しか破壊しない選択もできます。ビヨペンで破壊したいカード1枚と自分のPゾーンのカード1枚を対象とし、それにチェーンしてギタリスで対象の自分のカードをバウンスすればいいというわけです。

P召喚時の誘発効果チェーンはギタリスが一番後と考えておくと間違いが少ないです。

混成デッキの考え方

ギータス出張セットだけでも貫通力やシンクロ要素を他のテーマに与えることができますが、音響戦士混成デッキにすることでP召喚やリソース確保力までも得られます。

しかし、そこで問題となるのがディージェス展開の存在です。1枚初動ではなく単体で相手を妨害する力も持たないディージェスというカードを2~3枚積まなければなりません。

そのため、音響戦士と混成可能なテーマの必要条件にディージェスを初動に絡められることがあると言えます。サイザスやギタリスも邪魔にならないならベストです。

具体的な方法としては、手札1枚で以下のようなことができるテーマです。

召喚権を使わずにPモンスターを出せる

ディージェスと2体でエレクトラムやビヨペンにします。EXデッキのPモンスターでも成立しえます。

例:覇王、魔導獣

召喚権を使わずににレベル4の機械族を出せる

ディージェスと2体でギアギガントにし、ディージェスの回収や機械族のサーチをします。

例:超重武者、マシンナーズ

召喚権を使わずにレベル3のチューナーを出せる

ディージェスと2体でロックスにし、ディージェスを回収します。

例:P.U.N.K.、ドラゴン族(→デストルドー)

召喚権を使わずにレベル4~5のチューナーを出せる

ディージェスと2体でカラクリSモンスターにし、弐四八をリクルートしてサイザスをリバースします。

弐四八を素引きしてもギータスとなら初動になりますが、それ以外の組は無く、妨害貫通のハードルも高いため上の3種より性能は落ちます。

例:センチュリオン

セルフバウンスができる

ディージェスをバウンスし、サイザスのリバースに繋げます。

セルフバウンスは他の展開効果のついでであることが多く一挙両得ですが、その分マストカウンターを見破られやすくもあります。

例:御巫、ホルス(→チャンピオンサルガス)

リバースができる

ギータスやディージェスだけでなくサイザスを初手に引いても初動となるため、他のどのパターンよりも相性が良くなるポテンシャルがあります。

リバース主体のテーマは風属性やペンデュラムの要素とは噛み合いにくい傾向にあるのが現状のネックです。

例:シャドール

召喚権を使わずにリンク2を出せる

ディージェスを含めてエクペンにし、ディージェスを回収します。

ただしリンク2はそれ自体に強力なものもおり、そこに至る前に止められることもあります。1枚から召喚権を使わずに安定して出せるのなら音響戦士に頼らずとも十分でしょう。これだけを前提として構築するわけにはいきません。

召喚権を使わずに機械族を出せる

ディージェスからサイザスではなくギータスをリクルートし、ディージェスと2体でアカシック・マジシャンにしてギータスをバウンスします。

現状、これを1枚で満たせるテーマはLv4やペンデュラムなど他の条件も同時に満たせてしまうか、制約が厳しいテーマかのどちらかです。

サンプルデッキ

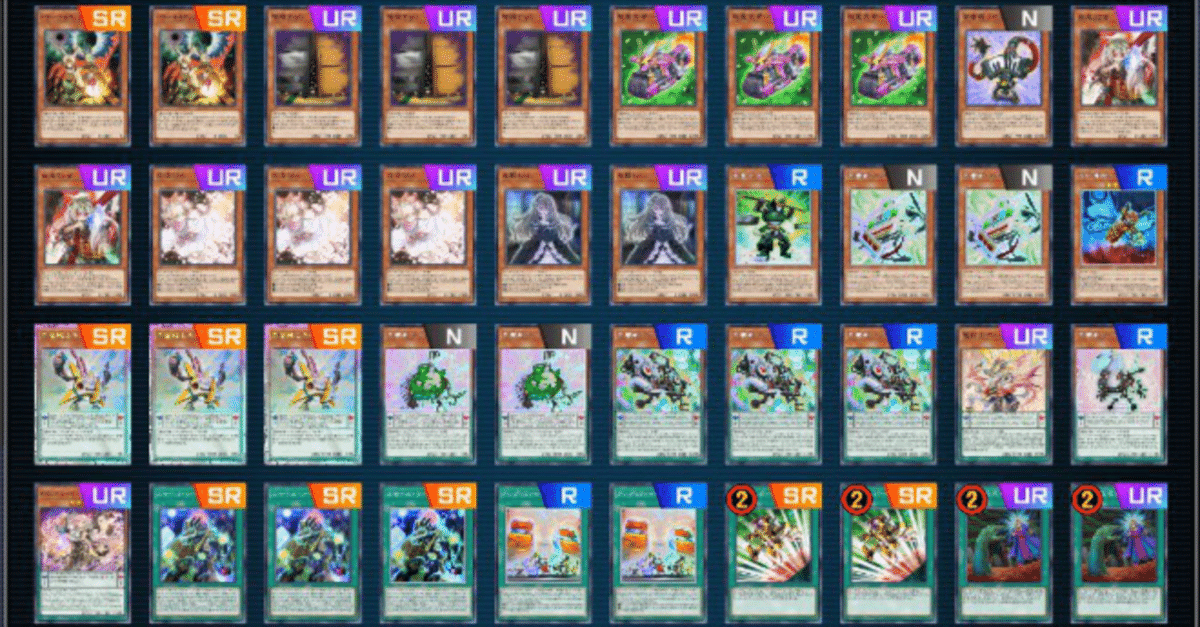

純構築(マスターデュエル用)

音響戦士の範疇で動くことに留めた構築の例です。

この記事で紹介したギミックをいろいろ採用しています。もちろん何を構えるかは相手となる層に応じて変わってきます。

初動出張として超重武者のバイク3枚・テンビン1枚を入れています。ギアギガントを立てられるカードの中でも便利な組み合わせで、召喚権を消費せずにうららを消費させられる可能性があり、さらに後攻ではテンビンの召喚権が不要になることもあります。

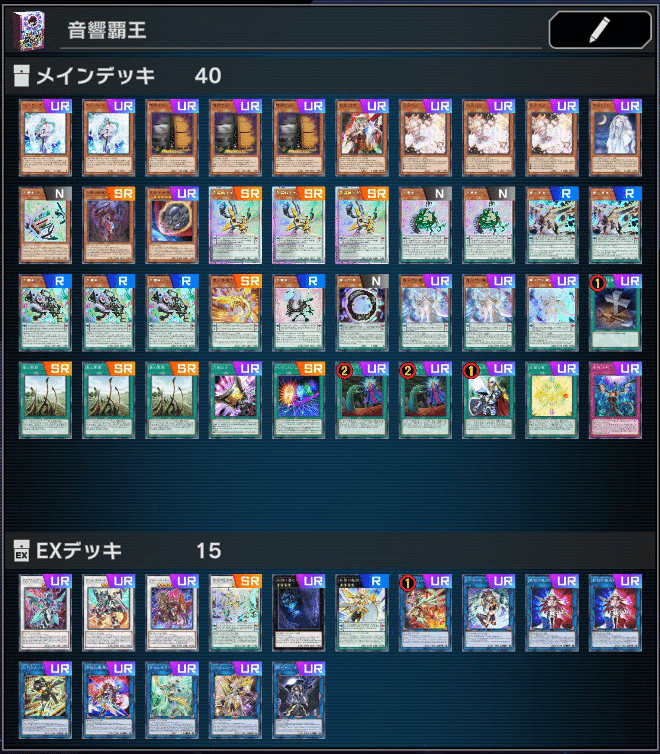

音響覇王(マスターデュエル用)

混成して強くする構築の例です。2024年9月のダイヤ5→マスター3で使用しました。

貫通カードが少なくGストップのハードルも高い覇王の弱みを、ギータスやデストルドーでカバーする形になっています。

ロックスか希望の魔術師のどちらかをPゾーンに置き、エボリューションで連続P召喚したり、アポロウーサを戦闘から守ったりを目指します。

初手が強いとエレクトラムの前にバロネスを立てられて盤石てす。

サイザスを1枚しか採用していないですが、素引きを許容することにしました。ギータスで捨ててリトルナイトを絡めることで、構えられるモンスターは変わるものの出力のロスを少なく留められます。