【ST-Bridge連携で、〇〇できました】差分インポートで建物モデルを更新

構造モデラ―+NBUS7のST-Bridgeファイル 差分インポート機能を使ったことがありますか?

資料を読んだところ「モデル編集の重複作業が回避でき、建物モデルの作成にかかる手間を見直せる」ことが期待できそうです。これは魅力的ですね。

今回は、差分インポート機能を「どのように使い、何が起こるのか」を見ていこうと思います。

差分インポート機能は何ができる?

建物形状のやり取りに使われているST-Bridgeファイルは、ソフトに読み込んで建物モデルを作成することができます。

そこにもう一度ST-Bridgeファイルを読み込むと、差分インポート機能がないソフトの場合、入力したデータがすべて破棄されます。

差分インポート機能があるソフトの場合は、差異だけを読み込んでモデルを更新することができます。

ソフトを使ってやってみましょう。

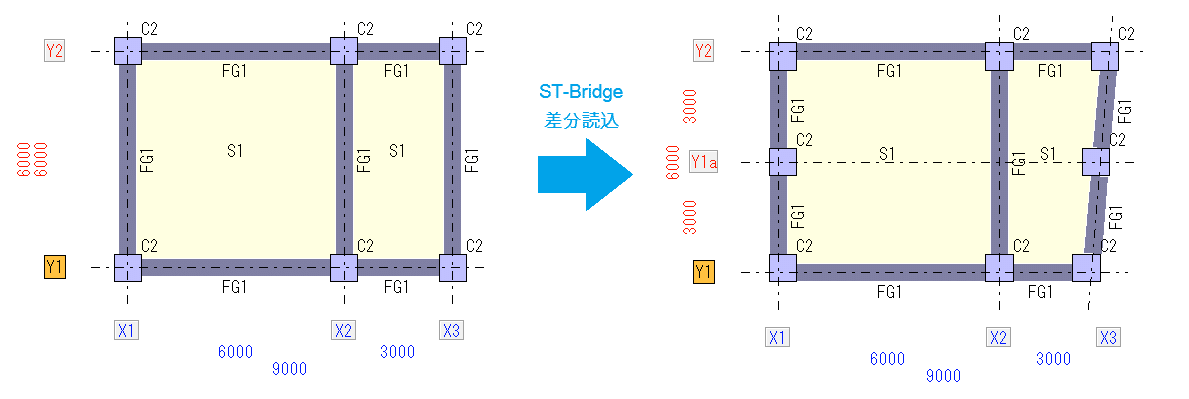

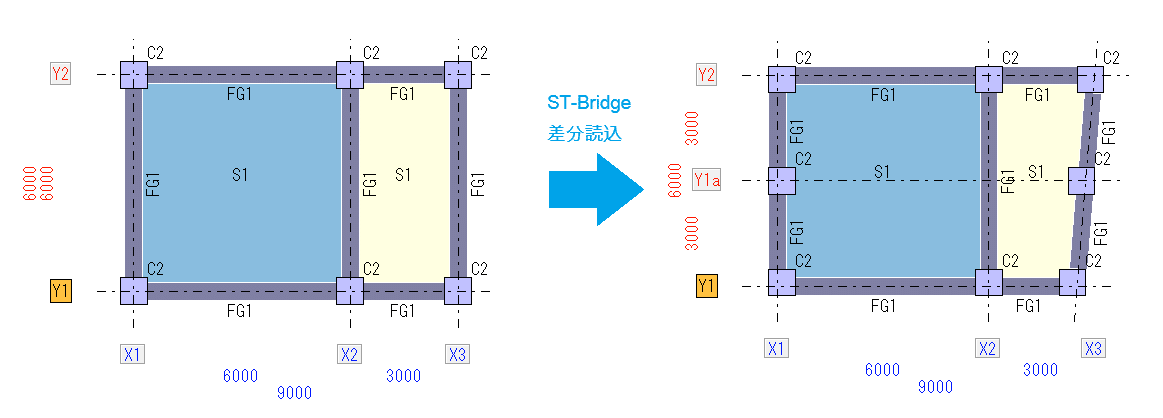

下図の左側が、BIMソフトで作成したST-Bridgeファイルを、+NBUS7で読み込んで作成した建物モデルです。

そこに、BIMソフトで修正を加えたST-Bridgeファイルを、差分インポート機能を使って読み込んだものが右側です。軸や部材が追加、修正され、建物モデルが更新されています。

(画面:+NBUS7)

更新する際に気になるのは、構造設計で入力した部材や計算条件の扱いではないでしょうか。

作業の流れを追いながら「どこが変わり、どこが変わらないのか」を見ていきます。

1. ST-Bridgeファイルから建物モデルを作成

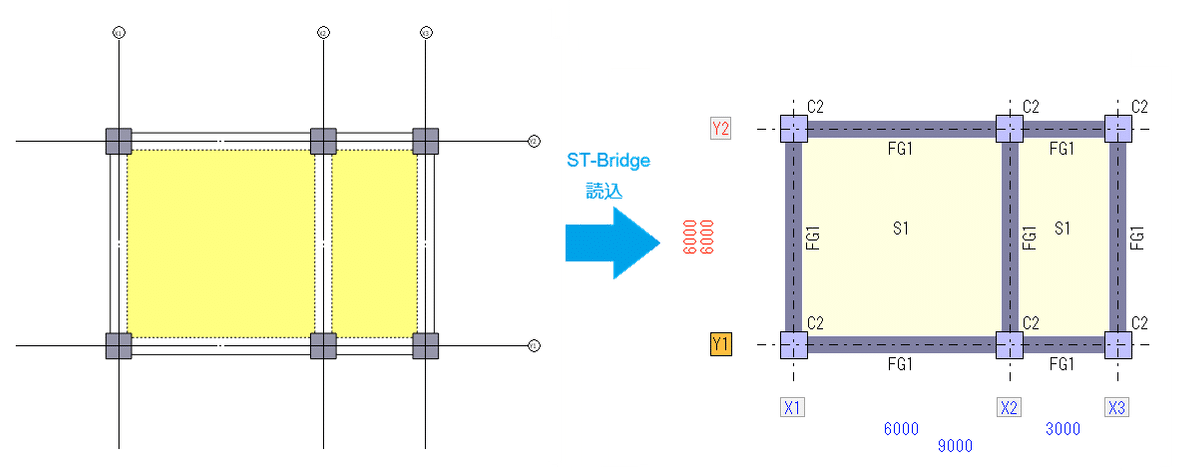

ここでは Autodesk Revit©で出力したST-Bridgeファイルを使用しますが、作業の流れは他の構造計算ソフトまたはBIMソフトを使用しても同じです。

+NBUS7で、ST-Bridgeファイルを読み込んで建物モデルを作成します。

(画面 左:Revit/右:+NBUS7)

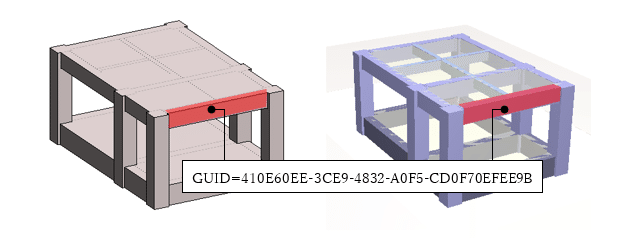

+NBUS7もST-Bridgeファイルも、データ1つ1つに固有のID、いわゆるGUIDを付けます。

今回のようにST-Bridgeファイルを読み込んでモデルを作成すると、ファイルを出力した元の建物データとGUIDが一致します。

(画面 左:Revit/右:+NBUS7)

これにより例えば、BIMソフトではりを修正したST-Bridgeファイルを差分読み込みすると、一致するGUIDを持つはりに修正が反映されます。

2. 構造計算(荷重設定・断面計算)

+NBUS7で積載荷重を配置し、鉄筋本数を編集します。

積載荷重

下図左側のスラブに積載荷重「事務室」を配置します。

+NBUS7では、個別設定した積載荷重を分かりやすく色分けできます。

![LL [2]事務所](https://assets.st-note.com/img/1736943828-qyjeGumxKNk4B3YMt7sbhZO6.png)

(画面:+NBUS7)

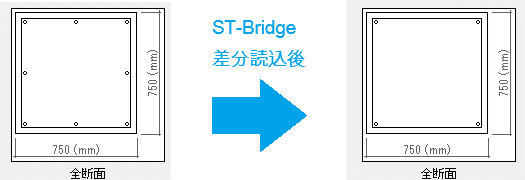

断面計算

RC柱の断面算定計算を行い主筋本数を算出したところ、XY方向とも3本必要でした。

今回Revitで作成した建物のRC柱は、主筋本数をXY方向2本に設定していましたので、3本に変更します。

3. ST-Bridgeファイルを差分読み込み

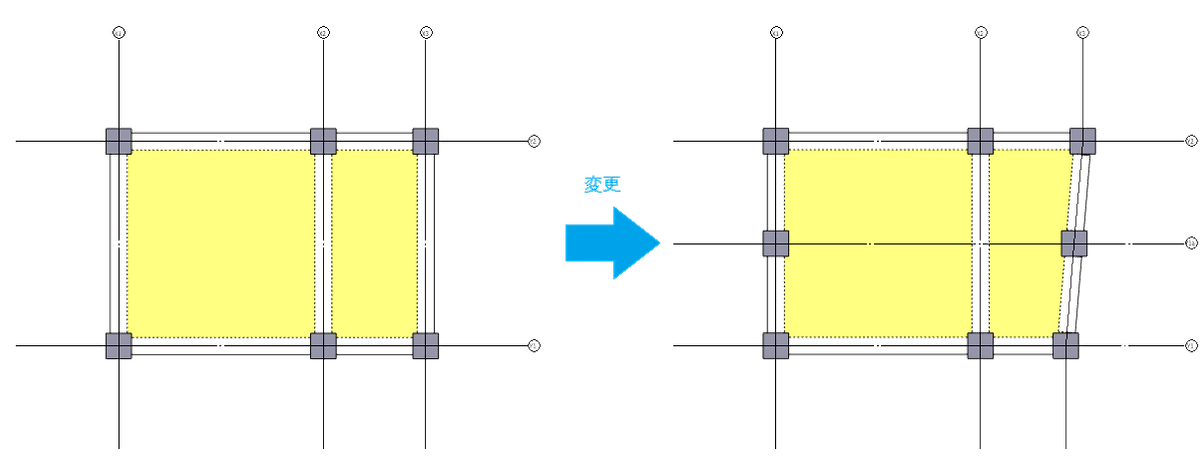

Revitに戻って建物モデルを編集し、差分読み込みに使うST-Bridgeファイルを出力します。

編集内容は以下の通りです。

■軸

・Y1a軸を追加

■柱

・柱(X1Y1a、X3Y1a)を追加

・全ての柱の寄り寸法を設定

■節点

・X3Y1をX方向へ -500mm 移動

・X3Y1aをX方向へ -250mm 移動

■スラブ

・節点移動による形状変更

これをST-Bridgeファイルに出力して、+NBUS7で差分読み込みします。

+NBUS7の差分インポート機能では読み込む部材を選択できますので、形状が変更されている「スラブ・小ばり」にチェックが入っていることを確認します。

柱、はりは常に差分読み込みされるようです。

読み込みが終わると、編集した内容が反映されます。

4. 差分読み込みで更新/保持されたもの

更新された建物のデータを見ていきましょう。

更新されたもの

■ Revitで編集した内容

全て反映されています。

■ 柱

主筋本数がXY方向2本に変更されています。

Revitで編集したときに鉄筋本数は手を付けていないので、差分読み込みにより主筋本数がXY方向2本に更新されました。

+NBUS7では柱、はりは常に差分読み込みされますので、意図しない更新を防ぎたい場合は、ST-Bridgeファイルを出力する側と情報共有できると良さそうです。

保持されたもの

■Revitで編集しなかった部材

■計算条件

積載荷重「事務室」が保持されています。

(画面:+NBUS7)

これは、ST-Bridgeファイルに計算データが含まれていないため、差分読み込みにより更新されないからです。

建物の形状が変更されても、計算条件を新たに設定し直す手間がかからない所は、作業する上で助かるのではないでしょうか。

ST-Bridgeファイルには計算データ編の仕様があるので、荷重条件や計算条件も含むことができます。ただし現時点(2025.1)で、計算データ編の読み書きに対応している製品はありません。

ST-Bridge XMLファイル仕様書 計算データ編(ver.2.1)

最後に

差分インポート機能を含めたST-Bridge連携を検証しましたが、ST-Bridgeファイルから建物モデルを作成するのも、差分読み込みで形状を変更するのも予想より動作が速かったです。

データ連携には注意する点もありますが、正しく把握してうまく活用できると作業の流れ自体を見直せると思います。