脳構造マクロモデルで読み解く人間の行動選択#1 文化がヒトを進化させた(1)

<シリーズ1> ジョゼフ・ヘンリック

『文化がヒトを進化させた』

~THE SECRET OF OUR SUCCESS~(1)

進化を駆動してきた「文化―遺伝共進化パッケージ」

この「脳構造マクロモデルで読み解く人間の行動選択」では、最先端の社会科学の成果を著した国際的な書籍について、プロローグで簡単に紹介した、COGSCIなど国際学会で高い評価を得ている豊田・北島の脳構造マクロモデル MHP/RT(Model Human Processor with RealTime constraints)を適用して、書籍中の特に人間の行動に関わる構造を読み解き、人間行動を生み出す脳の大まかな振舞についての共通理解を構築したい。

シリーズ1では、進化は遺伝子が主導してきたとする進化論に異を唱え、ヒトが長い時間を掛けて蓄積した集団的文化情報と遺伝子がお互いに影響を与えながら、今日の人類の繁栄をもたらす進化駆動力となった「文化―遺伝共進化パッケージ」を提起している、2019年に日本語版が出版されたジョセフ・ヘンリックの『文化がヒトを進化させた~人類の繁栄と<文化―遺伝子革命>』(Joseph Henrich:”THE SECRET OF OUR SUCCESS how culture is driving human evolutions, domesticating our species, and making us smarter”,2016)を3回に分けて、解説する。

最初にこの本を取り上げることにした最も重要な理由は、現在、欧米の研究分野で進む進化史観による理論体系の再構築が進みつつあることにある。即ち、「脳はデュアルである」という脳構造マクロモデルの知見や成果を基に人間の行動選択のありようが明らかになると、人間は環境に応じて変化・進化していくという認識が前提となった。この認識の広がりが起点となり、新たな進化史観に基づいてこれまでの理論体系を再構築していくというトレンドが、生物学のみならず、心理学、経済学などでそれぞれ進化生物学、進化心理学、進化経済学などとなり、幅広い研究分野で進んでいる。この欧米での動向を踏まえ、まず、従来の進化についての捉え方と異なる進化の考え方、進化の駆動力について、最初に共有したいと考えた。

ジョゼフ・ヘンリックは、最初教鞭をとっていたジョージア州アトランタにあるエモリ―大学の人類学科から、ブリティッシュコロンビア大学の文化・認知・共進化分野のカナダ研究主任に就任し、同大学の心理学科と経済学科の教授を務め、2015年にハーバード大学のヒト進化生物学科の学科長に就任、現在も学科長・教授を務めている。このヘンリックの所属学科の横断的変遷(人類学科、文化・認知・共進化分野、心理学科、経済学科、進化生物学科)にも、彼の研究と理論の横断的な背景と基調だけでなく、新たな進化史観に基づく欧米の研究関連分野の最新の現在地が現れている。前置きはこのぐらいにして本論に入ろう。

文化が駆動する心理的適応と進化

~「文化―遺伝共進化パッケージ」

ダーウィン以降、進化とは、遺伝子がその主導的な役割を担ってきたという考え方が主流となっている。しかしながら、近年、様々な社会学のフィールド調査や心理学実験から、人類の進化には、遺伝子だけではなく、人類固有の文化が非常に大きな影響を与えてきたことが明らかになってきている。その知見を統合的に記した代表的な書籍が、ジョセフ・ヘンリックが彼の仲間たちとの20年におよぶ緻密で多岐に渡る調査研究を纏めた『文化がヒトを進化させた~人類の繁栄と<文化―遺伝子革命>』である。彼の長年に渡る研究は、「なぜヒトは地球生態系での現状の繁栄を獲得することが出来たのだろう?」という問いから始まる。背景として、現在の人類の成功の理由を説明できるほどヒトは知能的ではない、という事実がある。幾つかの社会実験から、ヒトはサルやチンパンジーと比べて、はるかに大きな脳を持っているにもかかわらず、作業記憶でも、情報処理速度でも、それほど優位に立ってはいない、ということが示されている。つまり、知能だけでは、ヒトはサルやチンパンジーとそこまで顕著な差はなく、ここまで繁栄できた理由を説明するには不十分、なのである。

ヘンリックは、ヒトが地球生態系を支配できている理由、また、ヒトの独自性が何に由来するのかの理由を、これまでに唱えられてきた「一般的な知能や情報処理能力」、「進化の途上で狩猟採集民としていきるために発達させてきた特殊な知能」「高度な協力を可能にする協力本能または社会的知性」という人類個人に遺伝的に備わった資質だけでは説明できないと主張する。私たちヒトが「文化として代々受け継がれてきた大量の情報―その土地と繁殖に有利な情報」にどれほど依存しているか、を改めて認識することにより、人類の現在の繁栄の理由が説明できる。つまり、ヒトは文化に依存している種である、ということからヘンリックの進化論はスタートする。彼は「遺伝的」「生物学的」適応と「文化的な」適応は対立する概念とは考えていない。

火、調理法、切断用具、衣類、身振り語、投槍、水容器などの道具が編み出されると、その製造方法や利用方法を都度一人で試行錯誤するより、模倣し伝承した方が個人としても集団としても生存適応可能性が高まる。つまり、文化的学習能力が高く文化習得に秀でた個体や集団の方が生存適応において有利になり、集団の大規模化などにより更に文化蓄積が進む。また、文化により集団に伝承されていく火、調理法、切断用具、衣類、身振り語、投槍、水容器などの利用拡大を通じて、ヒトの脳の容積の拡大や身体構造や生存に必要なエネルギー消費のバランスの変化などの遺伝的な変化がもたらされる。

更に、遺伝子に作用する自然選択が、非遺伝的な進化プロセスを通して複雑な文化的適応ができるように、ヒトの心理を形成してきたことが、本著で紹介される豊富な研究事例から明らかになっている。

「文化や文化進化は、他者から学ぼうとする遺伝的に進化した心理的適応の結果なのである。つまり、他者から学ぶ能力を備えた脳をつくる遺伝子に対し、自然選択が有利に働いたのだ」

(第4章「文化的な動物はいかにしてつくられたのか?」p.65)。

ヘンリックは、こうした文化と遺伝子の相互作用を「文化―遺伝子共進化」と呼ぶ。「文化―遺伝子共進化」が、ヒトという種を自然界に他に類をみない新奇な進化の道筋へと誘い、他の種とまるで異なる新たなタイプの動物にした原動力、なのである。第1回では、この「文化―遺伝子共進化」を、文化情報蓄積と脳容積の拡大の相互作用、ヒトが文化的動物であることを示す探検家の遭難事例、文化進化が遺伝進化をもたらすこと、の3つの要点をご紹介する。

「文化的情報蓄積」と「遺伝的適応としての脳容積の拡大」の相互作用

まず、文化進化と遺伝の共進化の営みを、脳容積の拡大と発達段階の変化からみてみよう。図1.1は、従来の進化論の考え方を左側に、ヘンリックの文化―遺伝子共進化の考え方を右側に示したものである。

ヒトが生きていく上で、生存に有利な「文化的情報」の蓄積が、脳容積の急激な拡大をもたらした。極めて未成熟な状況で生まれてくる人類の赤ちゃんは、急速に脳を発達させつつ、幼年期を長期化することで、模倣などにより文化的学習を行い、生存に必要な情報・ノウハウを獲得していく。更に、長期化した幼年期の育児の手間を、生存期間も長期化することにより母親一人が担うのではなく集団的に分散して対応していくようになり、集団内、世代間に渡って情報の伝搬、蓄積がスパイラルで加速していく流れが出来上がっていく。

「文化的情報がある程度蓄積されて文化的適応が始まると、適応度を高める諸々のスキルや習慣を獲得、蓄積、整理する能力を向上させるほうへと、遺伝子に高い選択圧がたびたびかかるようになり、その結果遺伝的進化が進んで、スキルや習慣を利用できる個体がますます増える。この遺伝的進化によって脳や、他者から学び取る能力が向上すると、文化進化によってさらに多くのすぐれた文化的適応がひとりでに生み出されて、文化的情報の獲得や蓄積に長けた脳に有利な選択圧が掛かり続けることになる。この自己触媒的プロセスは、外的な制約がないかぎり、とどまることなく持続していくのである。」(第5章「大きな脳は何のために?」p.95)

「並はずれて大きな脳をもち、神経系や行動の発達に時間を要する一方で、進化的に脳容積が急増したというヒトの特徴は、文化の蓄積がヒトの進化を促す選択圧になったと考えれば、当然予想されることだ。ひとたび、累積的な文化進化が始まって、調理法や槍といった文化的適応が生み出されるようになると、文化的情報を最も効果的に獲得、蓄積、整理できる脳や発達プロセスの遺伝子を持つ個体ほど、生き延びて、配偶者を見つけ、子孫を残す確率が高くなる。したがって、世代を経るごとに、前の世代よりもちょっと大きく、ちょっと文化習得に長けた脳を獲得していくが、その一方で、生存や繁殖に有利な知識や技術の総量も、脳の空き領域を埋め尽くすまで、どんどん増えていく。こうした状況がヒトの脳と身体の発達を方向づけていく。」(第5章、P.102~103)

「このような文化と遺伝子の相互作用が触媒反応をもたらし、ヒトの脳がどれほど大きくなっても、社会には常に、個人が一生かかっても学びきれないほどの文化的情報が存在するとう状況が生まれる。ヒトの脳が文化習得に長けてくればくるほど、文化的情報の蓄積速度が速まり、すると脳に掛かる選択圧も高まって、そうした情報の獲得・蓄積がさらに促されていく。」(第5章、P.103)

※太字は、Tsudaが追加

「遭難するヨーロッパ探検家たち」が教えてくれること

次に、文化的情報の蓄積が遺伝子と共に進化を駆動してきたとする「文化―遺伝子共進化」論の基盤となる、人間は文化的な動物である、つまり、ヒトは文化的情報な情報無くしては生きていけないことについて、原著の第3章の「遭難するヨーロッパ探検家たち」の悲劇の要約を通じて、感じ取っていただきたい。

1845年6月、イギリス海軍の2隻の艦艇が、カナダ北極諸島を通って、西ヨーロッパと東アジアを結ぶ新たな貿易航路である北西航路の開拓のための調査に出発した。当時、イギリスはロシアとカナダ北極圏の支配権を巡って競っており、北極探検が豊富な海軍将校フランクリンを艦長に据え、極地での実験済の2隻の砕氷船、最新式の蒸気機関、海水を蒸留して淡水にする装置、5年分の保存食料など入念な準備がなされていた。1年目は冬を迎え、北極線の北方1000キロメートルのデヴォン島やピーチー島で海氷に閉じ込められ1年目が終了。冬の10か月を何とか乗り切り、氷が解けてキングウィリアム島付近の海路を探るため南に向かうも再び、そこで氷に閉ざされてしまう。フランクリンは間もなく死去。残された乗組員たちは、食料も暖房用石炭も徐々に潰えていく。こうして19か月が過ぎた1848年4月、副司令官のクロージャ―が隊員105名に、船を捨てて、キングウィリアム島で野営するように命じた。その後、詳しいことは分かっていないが、結局、この遠征隊は全滅することになる。

キングウィリアム島は、ネツリク・イヌイットたちの居住地域の中心に位置している。つまり、ネツリク・イヌイットにとっては、キングウィリアム島は、食料、衣類、住居、道具を作るための資源の宝庫なのである。彼らには、三万年以上、狩猟採集民としてその地に暮らしてきた歴史がある。フランクリン隊の15年前には、別の探検隊であるロス隊22名もキングウィリアム島付近で同じような状況に陥ったが、ロス隊は地元イヌイットとの協力関係を築くことで生き延びることが出来、磁北極を発見し生還し、フランクリン隊の捜索にも参加している。フランクリン隊の半世紀後には、アムンセンがキングウィリアム島で2度、更に氷に閉ざされた海で1度と計3度の越冬を超えて、北西航路の開拓に成功している。なぜ、フランクリン隊105名は、全滅することになってしまったのだろう。

原住民が暮らしている地域でのヨーロッパ系の探検隊の遭難例は他にも挙げられている。1860年オーストラリア大陸を南のメルボルンから北のカーペンタリア湾を横断しようとした総勢19名のパーク&ウエルズ隊。1528年に、フロリダのタンパ湾に上陸し黄金都市を目指した総勢300名のナルバエス隊。オーストラリア大陸にはアボリジニ、テキサス州沿岸部にはカランカワ族がいて、共に、人類としての生活がずっと続いていた地域のすぐそばで、つまり、食糧資源、水、住居を確保、構築できる環境が近隣地域に存在していたのに、探検隊はほぼ全滅することになった。

一方で、遭難全滅した探検隊とは対照的に、1835年のロサンゼルスの沖合110キロのサン・ニコラス島に一人取り残された島民の女性が生き延びた事例も紹介されている。事情により、サン・ニコラス島から島民が一斉退去することになったのだが、一斉退去の出発の際、運悪く、自分の娘を探しに船を下りてしまい島に探索に向かったがために、二十代の女性が、たった一人で生まれ育ったこの島に取り残されてしまった。しかし、彼女は、18年間という歳月を一人で生き延びて無事に保護されたという。彼女は取り残されたときは、既に成人しており、先祖伝来の生活の知恵、すなわちその島で生きて行くための衣類、道具、住居を作るための文化的ノウハウを既に伝承と自身の体験を通じて一人でも生活できるレベルまで獲得していたのである。18年後に発見されたとき、彼女の健康状態は極めて良好で、顔にしわ一つない容貌だったという。

先祖伝来の知恵を持っていた(逆に言えば、彼女にとって、周りに助けてくれる人はおらず、最終的に先祖伝来の知恵しか、島には残されていなかった)女性が一人で18年間という歳月を健康に生き抜いた一方で、巨額の資金と十分な準備を備えた経験豊富な探検家チームは厳しい過酷な自然環境に囲まれてしまったとはいえ、先住民が何千年と暮らし続けてきた地域で数年という時間すら生き抜くことが出来なかった。この二つの例の分水嶺は何か。先祖伝来の環境がもたらす文化的情報、例えば、食用植物を見分ける知恵、その土地にある材料や資源を作った道具や住居づくりなどを体得していれば、もしくは、それを学習することが出来れば、ヒトは厳しい環境でも生き抜くことが出来た。先祖来受け継がれてきた様々な知恵や情報に依存して生きてきた人類は、突然その知恵や情報が無くなった状態では、もはや生きていくことが難しい。ヒトが文化的な動物である、ということを19世紀の探検家の遭難劇は物語ってくれる。

文化によって駆動される遺伝的進化の事例

青い瞳、米の耕作技術とアルコール分解遺伝子の関係

第1回の最後に、原著の主論の一つである、文化がゲノムを変化させる力を持つことを、原著の第6章から、文化進化の選択圧が長期間かけて遺伝子の変化をもたらしたと考えられる事例を要約して2つ紹介しておこう。

瞳の色で世界地図を作ると、ほとんどがブラウンだが、瞳の色が薄いブルーやグリーンなどの人々が住んでいるのは、北欧のバルト海を中心とする地域だけになる。なぜ、この地域にだけ薄い瞳の色が分布するようになったか、には皮膚の色を決める遺伝子がこの1万年程の間に受けていた文化の影響がある。その構造はこうだ。陽射しの強い赤道付近の地域では、紫外線を吸収しなければ、生殖や妊娠、発達に重要な皮膚の葉酸が破壊されてしまうため、メラニン色素の多い黒い肌の方が自然選択において有利になる。赤道から離れるほど紫外線の影響は弱くなるため、葉酸に及ぼす影響を心配する必要はなくなってくるが、メラニン色素が多いと、UVB(紫外線B波)を遮り過ぎてしまい、UVBを利用しているビタミンDの合成が阻害されてしまうという新たな問題が生じる。

ビタミンDは、脳、心臓、膵臓、および免疫系が正常に機能するのに不可欠なため、人体で合成できなければ、食事から摂取するしかない。イヌイットなどの高緯度地域に暮らす狩猟採集民は、ビタミンDを魚や海洋動物から摂ることを文化的に踏襲しており、肌の色が白い方が有利になる自然選択の選択圧はそれほど掛からなかった。ところが、バルト海沿岸地域は先史時代の初期農耕が目覚ましい発展を遂げた地域で、6000年程前からこの地に暮らす人々は、食糧を農産物に依存するようになり、ビタミンDが豊富な食物を取らなくなってしまった。この結果、メラニン色素が少ない白い肌を持つ個体が、UHBを最大限利用してビタミンDが作れるため、自然選択において有利になったのである。

穀物を主食とするバルト地方の皮膚のメラニンの生成を抑制した自然選択が働きかけた遺伝子のルートには様々なものがあるが、そのうちの一つに15番染色体上のHERC2がある。この遺伝子は、メラニン色素の生成に関わるタンパク質の生成を抑制するが、皮膚のメラニン色素だけではなく、虹彩のメラニン色素の量も減らし、瞳の色も薄くする。つまり、ブルーやグリーンの瞳は、高緯度地域で穀物を主食とするようになった人々が、メラニン色素の薄い白い肌が有利になる自然選択を受けた結果、いわばその副作用としてもたらされたもの、なのである。

次は、農耕が始まって以降のヒトのアルコール代謝関連遺伝子の例である。哺乳類の場合、アルコールは肝臓において、ADH遺伝子が作り出す酵素に拠って分解される。今から7000~1万年ほど前、4番染色体にあるADH遺伝子の一つADH1B遺伝子に変異が生じ、コードされるアミノ酸の一つがアルギニンからヒスチジンへと変わった。このあたらしいADH1B遺伝子は肝臓でのアルコール代謝の効率、分解速度を格段にアップするものだった。

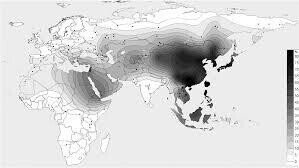

アルコール分解速度が速くなるとめまい、動悸、吐き気、だるさ、ほてり感、顔面紅潮などが起きてくる。このような反応は、アルコール依存症にかかりにくくする効果がある。このADH1Bの遺伝子データを世界中から集めたところ、かなり偏った分布をしていることが分かった

Li, H.et al.(2007). Geographically Separate Increases in the Frequency

of the Derived ADH1B*47His Allele in East and West Asia.

この遺伝子頻度が最も高い地域は中国南東部で70~90%、場合によっては、99%に及ぶ場合もあった。次に高い中近東がだいたい30~40%の範囲である。そして、このADH1B遺伝子方の分布を、東アジアにおける稲作の開始時期(つまり狩猟採集生活から農耕生活に移行した時期)に関する考古学データと重ね合わせてみると、稲作の開始時期が早い地域ほど、高活性型ADH1B遺伝子の頻度が高くなった。稲作の開始時期で、この高活性型遺伝子の頻度の50%を説明できる、とのことである。

考古学データの不確実性やその他の要因を影響を受けてきたことを考えると、50%という数字は十分に高い数字である。つまり、農耕の開始とほぼ同時に、アルコール飲料が作られ始め、アルコールに纏わる諸問題も引き起こしてきたが、飲酒に歯止めを掛ける高活性型のADH1B遺伝子が有利になる自然選択圧が働いたことがこのような結果に繋がっている。つまり、文化進化によって、米からアルコールが作られなければ、このような高活性型のADH1B遺伝子は出現しなかったかもしれない。

脳構造マクロモデルによる人間行動理解

第1回は、「文化―遺伝共進化」の骨子を3つのポイントから紹介した。あいにく、今回の紹介内容は長期的な時間スパンでの人間の変化=進化が主題であり、事例を補完する社会実験なども含まれておらず、一定制約時間下における人間としての心理や行動選択に直接的に関わる事例や描写がないため、豊田・北島が構築した脳構造マクロモデルMHP/RTを使って更に理解を深められる要素はほとんどないが、遭難した探検家と18年間一人で生き延びた女性の違いを脳構造マクロモデルで考えてみよう。

探検隊の中には、先住民の狩猟採集生活のノウハウを知識として知っていたものもいたかもしれない。探検家としての選抜の際に、すべての隊員ではないにしても、そのようなメンバーを含めるようにした可能性はある。しかし、遭難したチームは、残念ながら与えられた環境において、生き延びるための道具を遭遇した状況から生み出すことが出来なかった。これは知識的なノウハウから実際の道具を生み出すには長年の経験と知恵の伝承が必要だからとも考えられるが、一人で取り残されたサン・ニコラス島に残された女性の場合も、島に残された時点までに、見様見真似や実際に必要な道具作りをやっていた経験はあったかもしれないが、一人で生きて行くための授業や知識伝授が時間的に十分な形で行われていたとは考えづらい。

それでも、彼女が必要に迫られて、住居構築や食料採集、調理、保存食の加工などが出来た理由はどこにあるのかを考えてみると、単に知識だけではなく、数は少なかったかもしれないが経験を通じて身体的に記憶していた、のではないだろうか。

身体性認知、記憶、システム1との関係は今回詳細の説明は割愛するが、プロローグで紹介したMHP/RTの図の下部の矢印を眺めてみて貰いたい(詳細は豊田・北島の研究紹介サイトの記憶のページを参照されたい)。

認知に関わる記憶階層(PMD-Frame)、振舞いに関わる記憶階層(BMD-Frame)、運動・動作に関わる記憶階層(MMD-Frame)は、記憶階層としての連携が強く、システム1系の自律自動制御機構との連携が強い。拠って、身体が動作として覚えていることは知識としての論理的整理がなされていなくても再現性がある。

単なる言葉としての知識記憶だけでなく、身体性を通じた認知や近く情報が、身体系の記憶情報と小脳系で自律自動動作するシステム1系に(偶然かもしれないが)埋め込まれていたから、彼女はたった一人でも、生き残るための知恵を再現出来たのではないだろうか。

第1回のまとめ

第1回では、ヘンリックの主張する「文化―遺伝子共進化パッケージ」の進化駆動力について、ヒトは文化に依存する動物であること、文化的進化をもたらす心理的適応の要となる、脳の容積の拡大も文化的情報との共進化でもたらされてきたこと、そして文化進化が遺伝的進化をもたらした事例を証として見てきた。「文化」は進化の結果ではなく、文化が遺伝子と共に、進化を駆動してきたのである。従来の遺伝子進化論とは異なる、進化の駆動力としての「文化」の可能性を感じ取っていただけただろうか。

第2回では、原著の中で、文化進化の駆動力の構造と主要な推進力である、模倣と社会規範をご紹介し、その人間の行動原理を、豊田・北島の脳構造マクロモデルMHP/RTを適用して読み解くことで、より文化進化とその基底となる人間行動の関係について、理解を深めていきたい。

(the Photo at the top by @Photohiro1)