イノベーションのためのアブダクション思考【中編】

3.アブダクションの論理

科学者たちの「発見の論理」がビジネスでも求められている

アブダクションの起源を辿ると、科学的発見のプロセスを探究する科学哲学史に行き着きます。新しいアイデアがどのように生まれるかについては、2つの重要なプロセスが存在します。それは、アイデアを生み出す「発見の論理」と、それを吟味し正当化する「論理的分析」です。しかし、伝統的な科学や哲学では、「論理的分析」が重視される一方で、「発見の論理」は長らく軽視されてきました。

ビジネスの世界でもこの傾向は共通しています。新しい事業を立ち上げる際、独創的なアイデアを見つけ出す「発見のプロセス」よりも、事業化のための具体的なツールやテクニックが注目されがちです。しかし、現代の不確実で複雑な環境においては、独創的なアイデアを発掘する「発見の論理」が不可欠です。こうした背景の中で、アブダクションは、発見を支える理論としてビジネスにおいても重要な役割を果たすようになりました。

仮説とは何か? アブダクション仮説とそうでない仮説がある

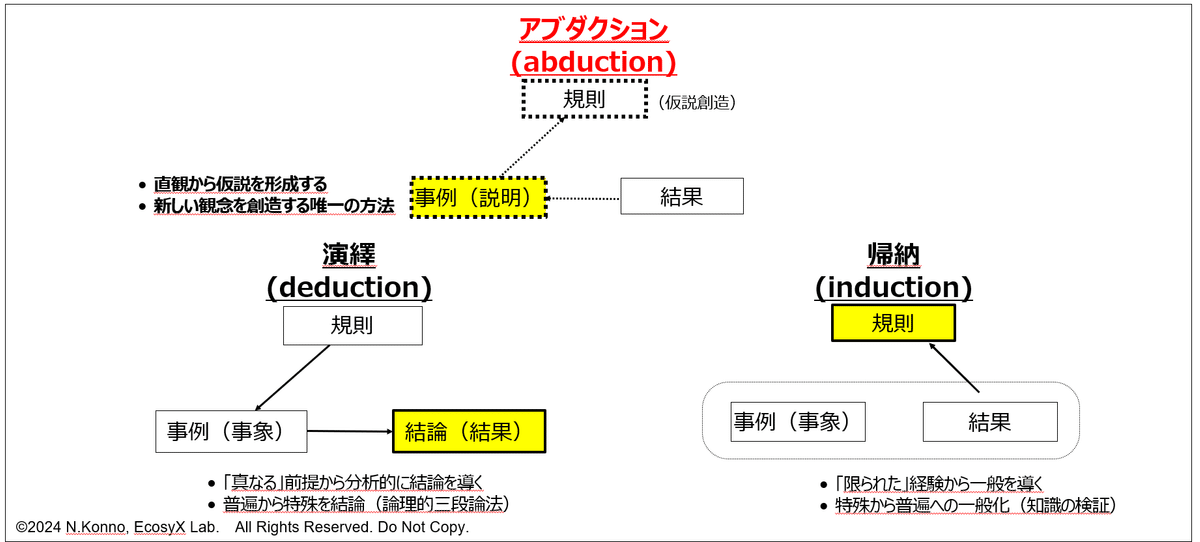

推論の歴史を振り返ると、デカルト以来数百年、近代科学は長らく「帰納法」と「演繹法」の2つの論理に支えられてきました。例えば、帰納法では観察や実験を積み重ねることで一般法則を導き出します。一方、演繹法では既知の一般原則から具体的な結論を論理的に導き出します。しかし、これらの方法だけでは新たな仮説を生み出すことはできません。

ここで注目されるのが「仮説推論」としてのアブダクションです。

帰納→演繹の前に、仮説を発想するということを人間はおこなっている、そう主張したのは古代ギリシアの哲学者アリストテレスでした。そしてこの考え方を最初に体系化したのが、C.S.パースです。パースは、「新しい知識を生み出すには、最も合理的と思われる説明を仮定することが必要だ」と提唱しました。例えば、「地面が濡れている」という事実から、「雨が降ったのだろう」と仮説を立てるのはアブダクションの典型例です。ただし、その理由は「水を撒いたから」かもしれない。そういった他の可能性も含め、多様な仮説を考慮し検討する柔軟性がこの手法の特徴です。

なぜいま、帰納・演繹よりアブダクションが重要なのか

アブダクションが特に重要視される理由は、帰納法や演繹法では解決できない現代の課題に対応する能力を備えている点にあります。

演繹法は正確ですが、既存の前提に基づくだけで新たな創造を生み出しません。帰納法は観察に基づくものの、未知の要素が加わると容易に破綻することがあります(例えば、「白鳥はすべて白い」という仮説がブラックスワンの発見によって覆されるように)。

これに対して、アブダクションは限られた情報の中で最も合理的な仮説を立て、未踏の領域へ進むための足掛かりとなる思考法です。

現代は、複雑で不確実性の高い時代です。技術革新や社会変化が急激に進む中で、未来を予測することはますます難しくなっています。このような環境でこそ、アブダクション的思考の重要性が際立ちます。新たな可能性を切り拓く柔軟な思考法として、アブダクションは科学や哲学のみならず、ビジネスや経営の現場においても欠かせないものとなっているのです。不確実性の中からチャンスを見出し、競争優位を築くための思考法として、アブダクション的思考は現代社会で大いに実践的価値を持っているのです。

4.創造的思考を支えるアブダクション起点の推論サイクル

日本の科学哲学史の泰斗、伊東俊太郎氏の論文『科学理論発展の構造』では、「創造的思考の本質は新たな観点の発見である」と指摘されています。この「新たな観点」、すなわちポイントオブビュー(Point of View, POV)は、創造的思考の核心となる概念です。

創造的思考を成立させるには、アブダクションを起点とした思考のサイクルを活用することが有効です。このサイクルは、以下の3つの推論で新たな洞察や発見を促します:

① アブダクション(仮説の生成):未知の状況を説明する仮説を生み出す。

② 演繹(仮説の展開):仮説を具体的な状況や事例に適用して理論を展開する。

③ 帰納(仮説の検証):観察や実験を通じて仮説の妥当性を確認し、必要に応じて修正する。

たとえば、アブダクションによって生まれたPOVを仮説として立て、それを具体的な事例を通じて演繹的に適用し、さらに帰納的に観察・検証して再び仮説を修正する――この循環こそが創造性の鍵となるのです。このサイクルを繰り返すことで、思考はより深まり、創造的な成果が生まれます。このプロセスは、従来の「演繹と帰納」という二分法的なアプローチにとどまらず、アブダクションを取り入れたダイナミックで多面的な思考を可能にします。

アブダクションの本質をおさえよう: 仮説生成と創造的推論

アブダクションは、限られた情報から未知の状況を説明する仮説を生成する創造的思考法です。既知の事実を基に「最善の説明」を模索するこの方法は、複雑で不確実な状況下で特に有効です。観察された事実をただ分析するのではなく、また単なる事実の積み重ねや理論の検証を行うことに留まるのではなく、そうした思考では到達できない未知の可能性を見出す力を与えます。

さらに、アブダクションのもう一つの特徴は、従来の論理が行き詰まる状況において、別の視点や世界から新しい要素を取り込む「誘拐(アブダクト)」的な発想を伴う点です。これは、現在の枠組みでは説明できない事象を解釈する際に、新たな発見や発想を導く重要なアプローチとなります。

現代の社会やビジネスの現場では、先を見通すことが難しい状況が常に発生します。このような不確実性の中で、アブダクション的思考は適応力を高め、適切な判断や戦略の策定を支援します。たとえば、観察された事実が表面的には矛盾して見える場合でも、アブダクションを用いることで、それらを結びつける新たな仮説を構築し、問題解決への糸口を見つけることが可能です。

アブダクションは、単なる推論技術を超え、新しい視点を取り入れる柔軟性や未知への挑戦心を養うものです。この思考法を意識的に取り入れることで、私たちはより豊かな発見と創造に向けた一歩を踏み出せるのです。

アブダクションを駆使してこそ構想力は発揮される

これを図にしてみたものが図4です(原典『構想力ジャーナリング入門』)。

この「実践的構想力プロセス」は、複雑で変化の激しい現代社会において、新たな価値や知識を創造する図式を示しています。

図4の概要:

発見 自覚・洞察の場づくり(図の左上):潜在的なニーズや課題を発見し、主体的に関与する場を形成します。この段階では、気づきや自覚、目的系の創出が重要です。

新たな視点・価値観の形成(図の左上から中心へ):これらのプロセスを繰り返し、新たな状況や知識の獲得を通じて、社会全体に影響を与えます。

コンセプト/ポリシー(構想の核)(図の中央):新たな価値や視点を生み出す中心的な構想を策定します。これには歴史的構想力(想像力)、文化の底流(主観力)、物語構想力(実践力)が統合的に関与します。

変革 試行錯誤(図の右上へ):実践を通じてフィードバックを得ながら、モデルやシステムを改良します。この段階ではチームや知識・技術・資本を活用し、知識を拡張していきます。

図4が示すように、アブダクション的思考を基盤とするプロセスは、単なる論理分析を超えて、現実的かつ創造的な課題解決を可能にするダイナミックなフレームワークです。

【後編】経営におけるアブダクション思考の意義 へ続く