失敗が価値を生む知識経済

イノベーション経営時代のナレッジマネジメント再構築 Part2

1.不確実・複雑系のナレッジマネジメント

現代の経営環境は、正解が一つに定まらない「不確実性」と「複雑性」に満ちています。このような状況では、何かを正しくやるための知識や、一意的な戦略・計画ではなく、試行錯誤を繰り返すための知識やフィードバックが求められます。

過去の成功事例やストーリーを模倣するのではなく、失敗を積極的に取り込み、そこから新たなナラティブを生成することに重点を置くアプローチです。ナラティブというのは既にあるストーリーではなく、自ら語ることです。こうなると、ただ組織内で過去の知識を共有するだけのナレッジマネジメント(以下KM)では十分でないことがわかります。新たな知識の探索や創出、フィードバック、といったダイナミックなプロセスとしてのKMが求められるのです。そこでは失敗が重要な知識となるのです。

オランダのマーストリヒト大学に「輝かしい失敗研究所(Institute of Brilliant Failures)」というのがあります。ここでは失敗から価値を生み出すこと、失敗からの学習を提唱しています。研究所長のポール・イスケ教授は自らCFO(Chief Failure Officer 最高失敗責任者)を名乗っています。このような考え方は、工業社会の「失敗を許さない文化」から、知識社会の「失敗を活用する文化」への転換を象徴しています。KMも同様です。過去の成功ストーリー(いかにうまくいったか)より、失敗と学習からのナラティブ(いかに活用・展開するか)のKMが求められます。

https://www.briljantemislukkingen.nl/?lang=en

2.複雑適応系(Complex Adaptive Systems, CAS)とは?

複雑適応系(CAS: Complex Adaptive Systems)というのは、現代の知識経済社会における組織のあり方を考えるうえで重要な概念です。これは、精密機械のようにメカニズムが複雑で入り組んでいるけれど予測可能なモデルではありません。システムの中で多くの要素が相互作用し、環境の変化に適応して新たなパターンを生み出していく、という予測不能なモデルです。具体的な特徴として以下が挙げられます。

1. 相互依存性と相互作用:

システム内の要素が互いに影響を与え合い、全体としての動作に影響を及ぼします。

2. 分散型の意思決定:

中央集権的なコントロールではなく、各要素が自律的に意思決定を行います。

3. フィードバックループ:

要素間の相互作用が循環的にフィードバックし、システムの進化を促進します。

4. 創発的な秩序:

個々の要素の相互作用から、新しい秩序やパターンが自発的に生まれます。

5. 多様性の重要性:

システムの適応力を高めるためには、多様な視点や能力が必要です。

従来の企業の知の前提は、どんなに複雑であっても、論理や分析によって(最終的には一つの)ソリューションや戦略が導き出される、というものでした。計画主義が役立たないのです。これは従来のヒエラルキー型組織が成立する前提でもありました。しかし、徐々に環境変化に対して動的に適応する、自律型組織への転換が求められているようになっています。たとえば経営企画部門が環境分析を通じて競争戦略、戦略計画を立案する、といった一連のプロセスが陳腐化しつつあるのです。

このように組織が変化するプロセスを3つのフェーズで示すと、上図のようになります。

(1) ヒエラルキーで団結の時代の組織

伝統的な組織モデルで、上位層が意思決定を行い、下位層がそれに従うヒエラルキー構造が中心の組織。このモデルの課題は、環境変化が激しい時代において、中央集権的な意思決定ではスピードや柔軟性に欠け、変化への対応に常に遅れが生じてしまう点です。そこで「ミドルアップアンドダウン」のような内部のダイナミクスが、現場の力を活かしながら硬直化を避けるというマネジメントとして注目されました。

(2) システムと環境のズレ

しかし、ヒエラルキー型組織は急速に変化する外部環境に対応しきれなくなり、内部の統制力が限界に達します。すると現場の期待と組織の統制が対立し、矛盾や摩擦が生じます。従来のようなミドルのパワーも期待できなくなります。

現場のイニシアティブを活かす仕組みが崩れた状態では、環境適応力は大きく低下します。多くの企業がこうした問題を経験しています。例えば、高い品質を追求することと、顧客への献身的対応がずれて、軋轢やトラブルを生んでしまうのです。

(3) 新たなシステム(複雑適応系)へ

ヒエラルキー型組織から脱却し、個々の要素が自律的に意思決定を行いながら、全体として集合知を活用するモデル。これが複雑適応系(Complex Adaptive Systems, CAS)モデルです。

このシステムは高い自律性を持ち、現場の力がシステム全体に影響を与える仕組みを備えています。創発的な秩序が形成され、組織全体が集合知を発揮して、環境の変化に適応できるようになると考えられるのです。こういったモデルの事例は徐々に増えています。こういった組織にはダイナミックなKMが知的基盤として前提になります。単に流行語で「自律型組織」を謳っても機能しないのです。

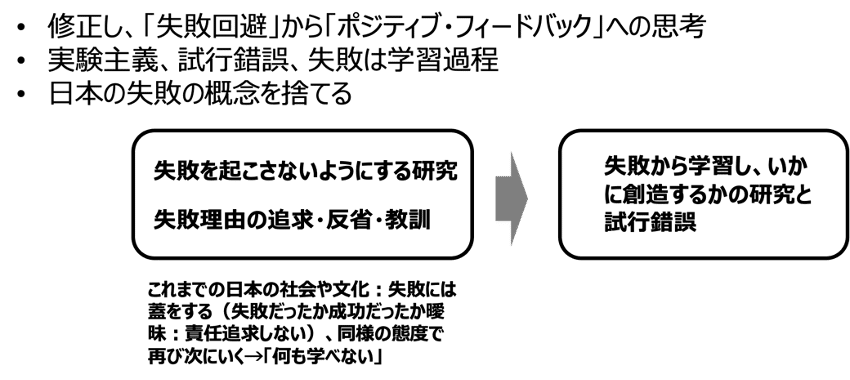

3.失敗に価値がある 「間違い主義」へのシフト

こういった背景のもとで、失敗を従来のような失敗とは捉えない、「失敗が価値を生む」観点への転換が求められます。これは日本企業や日本の社会にとって大きな挑戦です。

これまでの日本社会では、失敗を隠蔽し、責任追求を避ける傾向が強く、そこから学ぶ機会を失ってきました。多くの失敗の研究もなされてきましたが、基本は失敗を起こさない、繰り返さない、という前提で、「暗い」研究が多かった。しかし、現代の経営においては、失敗を学習の機会と捉え、次の段階に活かす「明るい失敗」へのアプローチが重要です。

たとえば、CFO(最高失敗責任者)職を設けてはどうでしょうか?これは失敗を戦略的に活用する姿勢を象徴しています。失敗を積極的に活用するためには以下のステップが必要です。

失敗のパターンを共有し、学習する。

フィードバックプロセスを通じて、プロジェクトの方向を修正する。

次なる機会の成功に向けて、新しい知識を応用する。

4.輝かしい失敗の定義と価値

前述の「輝かしい失敗研究所」は、失敗を価値ある学習機会として捉える文化を推進しています。同研究所は、イノベーションや成長が実験に基づいており、また、その中で全ての試みが成功するわけではないことを強調しています。そこで失敗を受け入れ、分析することで、個人や組織は未来の成功につながる洞察を得ることができると考えています。

同研究所の使命は、失敗に対する社会的な認識を変革し、リスクを管理しながら失敗から学ぶことを奨励する環境を作ることです。彼らが定義する「輝かしい失敗(Brilliant Failure)」とは、十分に準備された価値創造の試みが予想外の結果に終わった(つまり元々の目標を達成できなかった)ものの、重要な教訓や成果をもたらした意図的な努力を指します。この視点は、起業やイノベーションにおいて特に有効であり、挑戦的な文化を醸成します。

これを評価するための要素は次の通りです。

V(Vision): 明確なビジョンと目的。

I(Inspiration): 創造的な発想。

R(Risk Management): 適切なリスク管理。

A(Approach): 効果的なアプローチ。

L(Learning): 学習への貢献。

BF = V x I x R x A x L

これらの要素を考慮することで、失敗が組織やプロジェクトの進化にどのように役立つかを評価できます。

5.失敗にいたる「型」

同研究所では、よく見られる失敗のパターン(アーキタイプ)を特定し、失敗の早期認識を支援するツールとして活用しています。これにより、組織や個人が早い段階で学びを得ることが可能になります。

企業活動においては、事業やプロジェクトの推進のさい、過去の自社および他社の成功ストーリーを参照して、そのストーリーに添ったシナリオを描き、「美しい」戦略・計画を目指す、といったことがよくあります。また、メンバーは試行錯誤を嫌い、計画通りに事を進めることに邁進しますが、過去・他社の成功ケースがそのまま再現されることは稀で、遠からずうまくいかない局面を迎えます。そこで往々にして始まるのが、うまくいかない理由探し、つまずいた犯人捜しです。こうして事業やプロジェクトは推進力を失なっていきます。

このようなケースをよく観察すると、プロジェクトの過程にさまざまな失敗のパターンが潜んでいることが明らかになります。

輝かしい失敗研究所では、まず大きく4つの失敗のレベルを見いだします。

(1)システムの失敗

(2)組織の失敗

(3)チームの失敗

(4)個人の失敗

そして16の細分化された失敗の型をあぶりだし、「失敗のアーキタイプ」として体系化しています。

私たちは多くの失敗が通り過ぎるのを見てきた。 多くの場合、そこから学ぶべき「普遍的な教訓」がある。特定の経験を超越し、他の多くのイノベーション・プロジェクトにも当てはまるパターンや学びの瞬間があるのだ。 このようなパターンに基づいて、私たちは失敗を特定し、失敗から学ぶのに役立つ原型を開発した。 アーキタイプには分類機能もあります。 すべての事例が1つ以上のアーキタイプに分類されているので、比較可能な事例を素早く簡単に調べることができます。

6.失敗を肯定的に捉えるには?

失敗を単なるミスや過失として捉えるのではなく、学びと成長の機会として捉える文化が真に日本に求められると言えます。それは、個人や組織がリスクを恐れずに挑戦し、イノベーションを加速させるための強力な基盤だからです。この考え方は、特に現代の不確実性が高い環境において、持続的な成長を実現する上で欠かせないものです。

さらには以下のような成果と影響力を、同研究所は世界中に発信しています。

学習能力の向上: 失敗から体系的に学ぶ方法論を提供することで、組織がより適応的かつ革新的になる能力を向上させています。

失敗の肯定的な捉え方の普及: ストーリーテリングや映画、インタラクティブなワークショップを通じて、失敗がどのように実験や重要な洞察を生むかを強調し、視点を変えています。

国際的な評価: 研究所のアプローチは世界的な注目を集め、出版物や講演を通じて「失敗から学ぶこと」がイノベーションへの道であるという考え方が広まっています。

輝かしい失敗研究所とその取組みについてより詳細な内容を知りたいという方には、筆者が監訳に関わったポール・イスケ教授の著書『失敗の殿堂: 経営における「輝かしい失敗」の研究』が出ていますので参考にしていただければと思います。

https://x.gd/XJygn

7.複雑性の中での試行錯誤

最後に、成功への道筋を模索するうえで、試行錯誤を受け入れる組織文化を形成する必要性が強調されます。そのためには次のような取り組みが重要です。

実験主義の導入: 小規模な実験を通じて、低リスクで新たな知識を得る。

失敗の共有と分析: プロジェクトチームや組織全体で失敗を共有し、その原因を深掘りする。

フィードバックを次の段階に活用: 学んだ知識を応用し、新たな価値創造に繋げる。

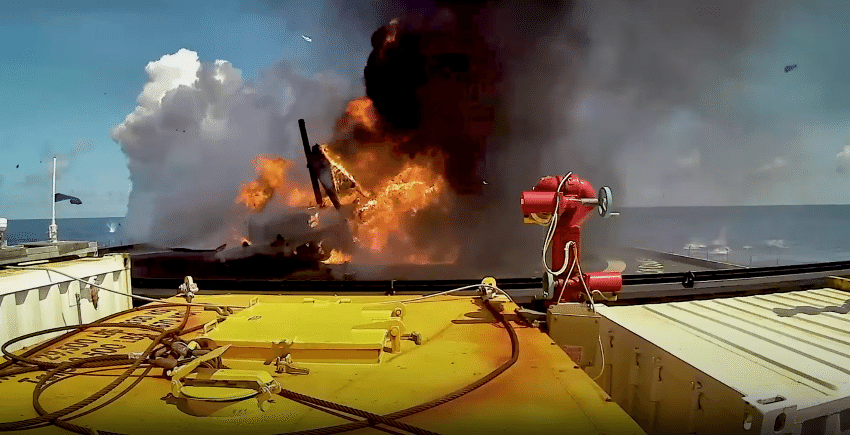

たとえば、最新の宇宙ビジネスにおいては、低軌道衛星などでの民生化・商業化がものすごい勢いで進んでいます(これをさながら米国西部開拓時代のワイルドウェストと称することもあります)。そこでは旺盛な試行錯誤と失敗を繰り返す中で技術改善が進み、新たな市場の開拓につながってなっています。計画的な思考や態度ではこの波に乗ることはできません。

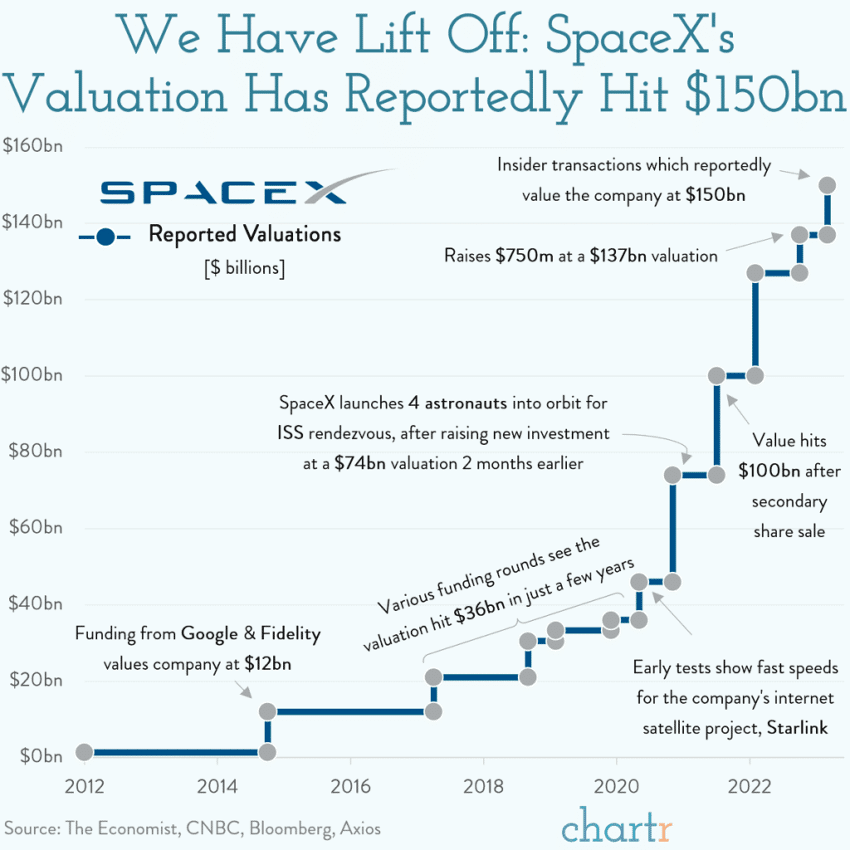

たとえばイロン・マスク率いるSpaceX社は、ロケット打ち上げの度に、その多くの「失敗」の様子を公開しているのです。そして、その度に、彼らの企業価値は高まっていました。失敗こそが価値を生むのです。XーYグラフをイメージしましょう。横軸(X)に失敗の回数、縦軸(Y)に成功確率をおけば、両者は相関する、ともいえます。

https://youtu.be/bvim4rsNHkQ?si=sLUnR2crJEqLnNvO

https://www.physicianonfire.com/spacex-stock/

Part2では、不確実で複雑な経営環境におけるナレッジマネジメントの重要性について解説しました。このような環境では、失敗を恐れるのではなく、むしろ積極的に受け入れ、それを学びの機会とすることが組織の成功に繋がります。

次のパートでは、知識創造経営、KMにおいてそのベースとなる「知識」とは何か?について切り込んでみたいと思います。