情報セキュリティマネジメント(SG)試験 受験&合格日記

2019年4月21日に試験を受験するまでの日記とメモ。この記事に追記する形で書いていく。

2月上旬

執筆の仕事で、気力が続かない感じ、アイディアが枯渇しやすい感じが続くようになる。

「あぁ、インプット不足だなぁ」と感じたので、読みたい本ややりたいことについて考える。

その1つが「試験を受けること」だと思い、資格試験の年間受験スケジュール表を作る。

2月16日

IPAのサイトで、情報セキュリティマネジメント試験の受験申し込みをする。

2月17日

アメブロとFacebookで「受験します」宣言をする。

参考書を買いに行く。テキストや問題集との相性を確かめるため、私は必ず書店で本を見て選ぶ。

2月18日~22日

頭が沸騰しそうなほど仕事が押し寄せてきたので、資格の勉強など個人的な活動はほぼできず。

2月23日

セミナーのレジュメ作りをする。

インターネットで「勉強法」について検索し、気になった情報をひたすらノートに書き留めていく。

2月25日

夜に「ライターになるには?」セミナー。

「文章を書くための情報収集ってどうやるんですか?」というご質問があったので、23日に書き始めたノートをお見せする。

2月26日ごろから

新規案件の依頼が、またもや怒涛のようにやってきて、資格勉強など個人的な活動がしばらくできず。

「このままでは、いけない」との思いから、勉強がはかどりそうな画像をネットで集めて、手帳にたくさん貼りつける。潜在意識の活用。

3月2日

法事のため実家へ。2日までに原稿の構成案をクライアントに提出したので、仕事はいったん落ち着いていた。

3月3日

大阪北港ディンギークラブのキャットリグレース運営。

私のiPhone5の調子が、1か月ほど前から悪かったようで

「電話をしているのに、つながらないから、どうしたのかと心配していた」

というお声を多数いただき反省する。

3月6日

iPhone5の充電ができなくなり、修理店に相談した。スタッフの方からは

「パーツ交換で解決するかどうか不明。やってみてもいいが、かなり古い機種でもあるので、機種交換も検討されたほうが……」

との返事。機種交換を選ぶ。

気持ちを切り替えて、これまで収集してきた情報をもとに、レジュメとしてまとめる作業を行う。自分自身も受験生であり、役立つ情報を多々集めることができた。

3月7日

勉強法の情報収集中に、Youtubeで下記のチャンネルと出会う。大学受験の話題が中心だが、資格試験の勉強法として参考になる部分がある。

3月8日

仕事を始める前に、IPAの「過去問題」ページで、3回分の出題内容を流し読みした。次のことを感じた。

・よく出題される用語の意味を押さえなければならない

・IPAによる試験のリズム感を取り戻さなければならない

・難問、奇問が出題されている様子はない

リコレ(ソフマップの中古通販サイト)で購入したiPhone6が届く。3月6日の夜20時ごろ注文したもの。SIMカードの入れ替え等も無事に済む。

3月9日

午前中はセミナー。

本町駅近くのスターバックスでお昼ご飯。たくさんの人がテーブルを囲み、パソコンを使っていた。土曜日だけど、この季節は忙しいようだ。

SG試験の過去問題を見て気づいたこと。

・午前試験は問題文が「○○基準における……」「○○ガイドラインにおいて……」と始まる場合もあるが、○○基準や○○ガイドラインを正確におぼえていなくても解答できる問題が多い。

・午後試験は文章が長い。先に枝問を確認してから問題文を読むのは、受験時の基本だが、

枝問⇒問題文中の下線部や番号が書いてある部分の確認⇒問題文の把握

の順のほうが、より効率がよいと感じる

3月13日

原稿執筆の仕事が嵐のように来ていた。複数のエンドクライアントから来る仕事を、事務所の編集さんとともにリスケジュールしまくり、大変な日々だった。

3月14日

かかりつけの産婦人科へ。新しいお薬と治療計画の提案をいただく。

子宮内膜症による腹痛、腰痛そして脚までひびく痛みは、勉強を続ける上ですごいストレスになるので、合うお薬をつかってここまで楽に過ごせたことには感謝している。

ただ、薬には副作用があり、私の42歳という年齢を考えると、血栓症のリスクがより低いお薬に変えたほうがいいとのこと。体調の波を受け入れながら勉強もがんばっていこう。

3月16日

奈良セミナー会場へ向かいながら勉強。

難しい問題はあまり出ないようだが、私が情報処理技術者試験の勉強から離れていた期間が長いため、過去の知識だけでは不足という点を、改めて感じる。

3月19日

IT関連の試験では、

・アルファベットで表現される略語

・長いカタカナ語

がたくさん出てくる。

アルファベットをそのまま記憶しようとするとつらいときは、アルファベット1つ1つの意味を意識してみる。

長いカタカナ語に舌がもつれそうになるときは、あえて短い単語に区切っておぼえる。

これが記憶を定着させる私なりのコツ。

3月29日

本番まであと3週間と少し。この時期になると起こる現象がある。

電車に乗っているときやエアロバイクを漕いでいるときなど、勉強できるはずのときに、他のこと(スマホを見るなど)をしてしまうと、「してしまった」ことがストレスになるのだ。

気分をすっきりさせるためには、2,3ページでもいいのでテキストや過去問を進めるとよい。

以前の応用情報受験から時間がたっているため、覚えなおさなければいけないことがたくさんある。

今回は「7回読み」の手法で記憶を定着させることを試みている。

この方法は「テキストにしおりさえ挟んでおけば、いつでもどこでも学習を再開できる手軽さ」があることもありがたい。

4月5日

「受験票が届いてないけど、いつ発送だったかな?」と思い公式サイトで確認する。

いろんな試験を受けてきたけれど、こんな直前になって会場が変更されることも、受験票に変更前の会場が記載されていることも、受験票到着後に別途お知らせが来るらしいことも、初めての経験。

新しく設定された会場のほうが、私の家からは便利な場所なのでありがたく感じる。

4月9日

お知らせが速達、特定記録郵便で届いた。

お金かかっただろうなぁ。損害保険とか使えるのかなぁ。

4月22日

あっという間だった学習期間が終わり、受験日が来た。

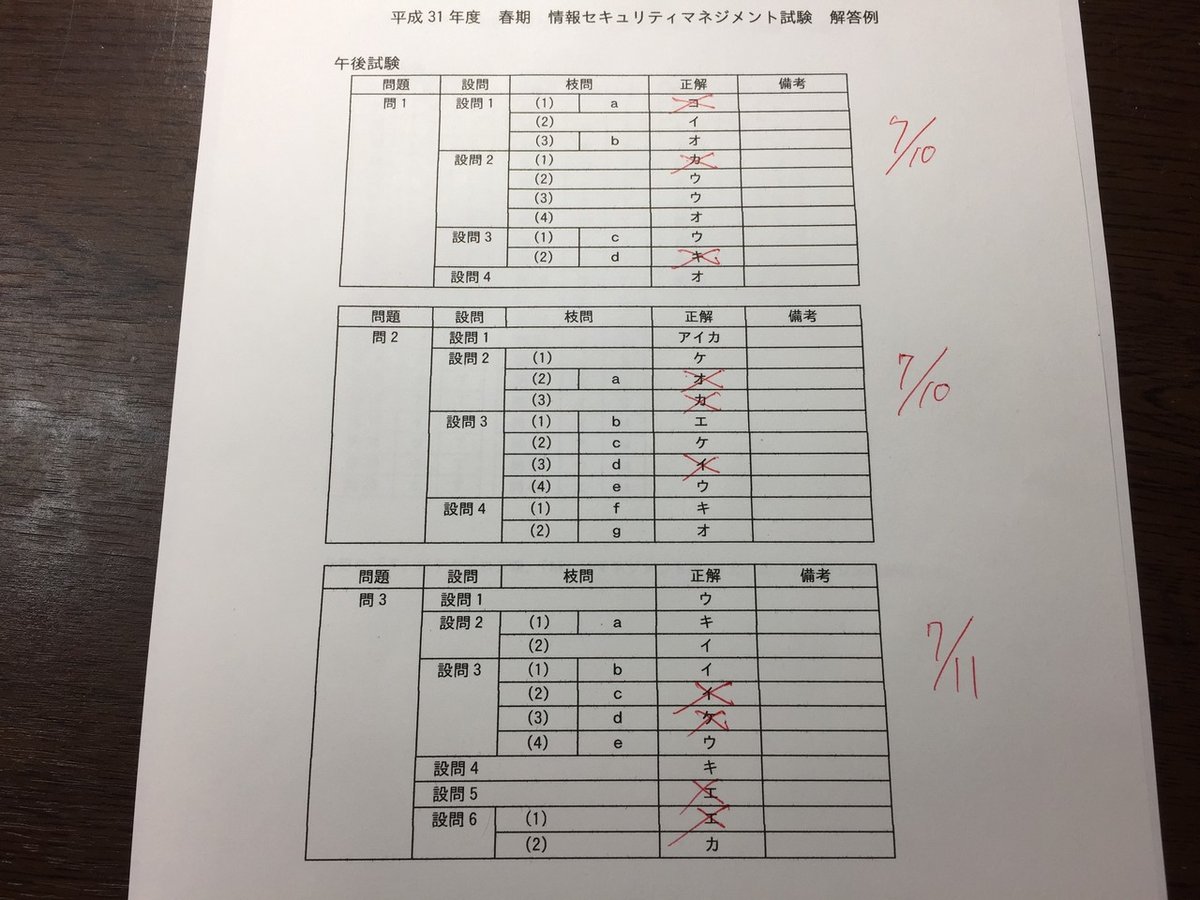

自己採点をしての感想。

知識の極端な偏りが見られる。

用語の意味やなんかの基準などの名称で数多く躓いている。

午前は初めの10問のうち6問を不正解しながら、あきらめずに解答を続けた自分に呆れる。。。

午後は、迷った末に選択肢を選ぶ⇒さらに迷ってもう一度選びなおす、とやったところで点数が伸びていない。正解だったのに書き直したパターンと、最初から不正解だったパターンがある。

そういう問題に時間をかけるのがよいのか、考えるべきだなぁ。。。

5月22日 結果発表

合格できたことが分かった。

テクノロジ系の得点率が低い。IPAの他の試験や、医療情報技師試験など他団体の試験も含めて、私はテクノロジ系の点数にかなりのばらつきがあり、試験ごとの当たり外れが大きい。

テクノロジ系の問題は、基礎的な知識や用語を知っていれば解答できる問いも多いのに、本番であれっというような間違いをしたり、時間をかけて選択肢を検討したのに、結果的に外したりする。

それは、暗記をするための時間や労力を、かけられていないからだと思う。5分でも時間を取ることができれば、記憶を定着させるための努力はできるのだから、本番であわてないよう、まじめにやろう。

……と試験直後に「だけ」反省して終わるパターンからも抜け出そう……

河野陽炎の保有資格

・海事代理士試験合格者(未登録)

・一級小型船舶操縦士

・応用情報技術者

・情報セキュリティマネジメント

・初級システムアドミニストレータ

・ITパスポート

・医療情報技師

・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種(ラインケアコース)

・普通救命講習修了

・労働安全衛生法による特別教育

(伐木等の業務、酸素欠乏・硫化水素危険作業)

・エックス線作業主任者

・発破技士

・特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

・.comMaster★

・工事担任者(デジタル第3種)

・危険物取扱者(乙種 全類)

・消防設備士(乙種 7類)

・第4級アマチュア無線技士

・日商簿記検定3級

・3級ファイナンシャルプランニング技能士

・不動産実務検定1級合格者

・一ツ星タマリエ

いいなと思ったら応援しよう!