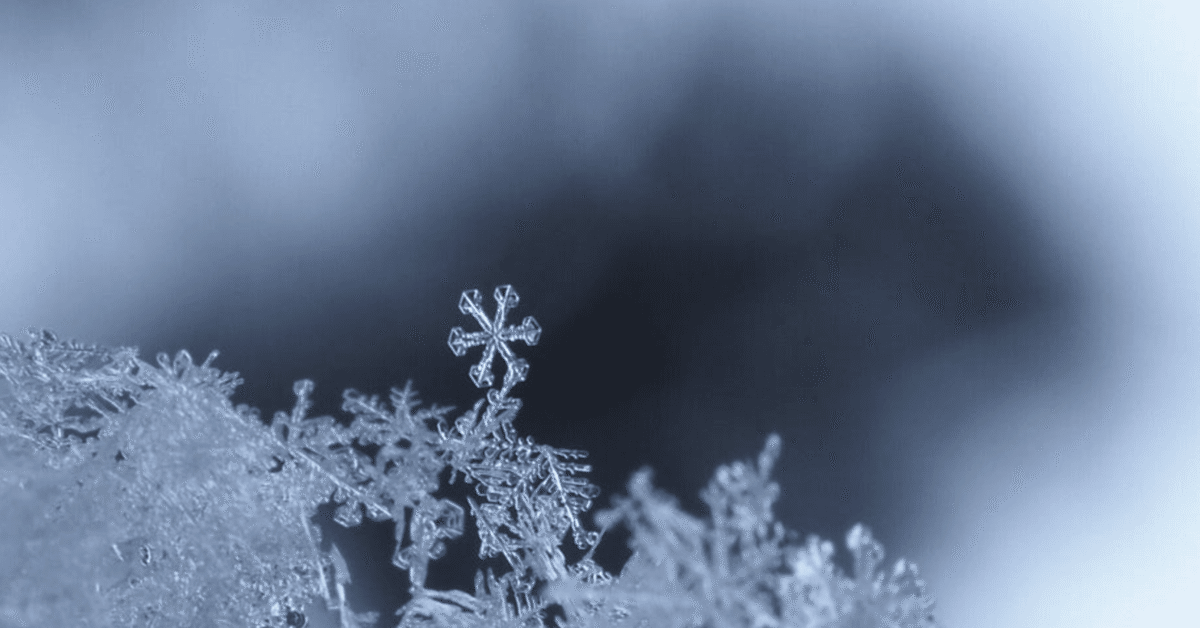

自然現象がもたらした面白くて不可解な雪の形

こんにちは!山田廣輝です。

面白い屋根雪のニュースを発見しました。

屋根雪、雪国に生まれた人なら一度は除雪したことがある、または見たことがあるのではないかと思います。

僕の出身の青森では雪が結構積もるので、実家でもシーズン中1、2回は屋根雪を降ろします。屋根雪は知っていますが、どうやら今日の地元のニュースで、青森の屋根雪が話題になっているのを見つけました。見てみると確かに凄かった。

◆雪庇(せっぴ)

屋根雪!?と思いきや、屋根雪が崩れずに地面についていると名前があるようです。それが「雪庇(せっぴ)」というそうです。存在は見たことあれど、名前があるのは知らなかったので、今日でまた一つ勉強になりました。

記事の様な雪庇があったら、小学生なら絶対に飛びつきたくなる形ですね。少なくとも僕は大人でも見て、実際に雪庇の間に入ったりして遊びたくなります。

ちなみに自然が作り出す現状で、もっと珍しいことが起こるようです。

◆雪まくり

一見、誰もいないところにラインがあって雪が丸まっている、まさにミステリーサークルみたいな感じです。これは人が雪だるまのように作ったわけではなく、自然が生み出したものです。

名前は「ゆきまくり」で、地域によっては「雪俵(ゆきたわら)」とも呼ぶようです。

名前の通り、雪がまくられて、丸まっている自然現象で、気象条件がそろっている時にしか発生しない、珍しい現象の様です。

ある程度の湿気を含んだ粘り気のある雪であることがポイントです。北海道のように気温が低い地域だと、雪がサラサラのパウダースノーなので、雪の上を転がってもくっついてくれません。やはり、日本海側の地域に降るような、やや粘り気がある雪であることが条件のひとつとなります。

さらに、雪の降り方も重要です。ある程度硬くなった雪の上に、10cm未満の雪が新たに積もると、めくれやすくなります。数十cm以上のドカ雪が降った後では、きれいに転がることはできません。

次に重要なのは風です。雪まくりは幅が50cm以上にもなる場合があるといいます。そんな重たい雪の塊が転がるためには、ある程度の強い風が必要です。とはいえ、ホワイトアウトになるような強風では、かえって吹き飛んでしまいます。風は強すぎず弱すぎず。うっすら積もった新雪がまくりあがって転がるほどの、ちょうどよい強さの風が吹くことがポイントです

先日東京でも雪が降った際に、ゆきまくりが発生したところもあるそうです。あまり雪が降らない東京で、ビュービュービル風が吹くからこそ見ることが出来るのかもしれません。雪が積もった際には、朝早く出てみると東京の道にミステリーサークル的な感じで「ゆきまくり」を発見できるかも。

雪質と風が作り出す珍しい現象は、雪が降るところに行かないと見る機会は少ないかもしれませんが、旅行で雪国に行った際に出会えるときっといいことがあるでしょう。

ではまた!