MMT(徒手筋力検査法)について考えてみる

こんにちは。

今回は使用する場面が多いであろうMMTについて、その由来や評価できることについて教科書や自分の思うことを書いていこうと思います!

検査とは?測定・観察などとの違い

はじめにそもそも徒手筋力検査法の「検査」というワードに注目してみます。言葉遊びかもしれませんが、検査や測定・観察などという言葉の違いを説明できるでしょうか?説明できなくても困ることはないかもしれませんが、一応明確な違いがあります。

検査(test)とは一定の条件を定めて、それに基づき対象者を把握して判定する方法。

判定条件は対象者を「できる」「できない」「陽性」「陰性」などによって評価するものと、動作能力を数量化して評価するものがある。

例)筋力検査 片麻痺機能検査 整形外科疾患検査(スペシャルテスト)

測定(measurement)とは対象者の形態的変化を数量化して評価する方法である。

例)形態測定 関節可動域測定

観察(observation)とは主として視覚や聴覚などを使って、対象者の姿勢(静的観察)や行動(動的観察)をありのままに把握する方法である。観察は、対象者の心理的・精神的な内面的観察と身体の形態的な外面的観察の両面から行う。

引用:理学療法評価学 改訂第5版

となっています。

このような定義があるからこそ、徒手筋力「検査」法であり、関節可動域「測定」なのですね。

この定義は知らなくても問題ないと思いますが、そもそも検査なのか測定なのかで実施目的が異なるので今からやる評価が検査なのか測定なのかを知っていれば、その検査で見れること、見れないことがわかり、拡大解釈するリスクも少なくなるかなと思います。(MMTにおける数値は絶対値ではない)

また、「評価」についてはATの阿部さゆりさんが特別に公開していたYoutube(本来は授業映像で今は非公開)のなかで

評価とは特定のものに対し価値を推し量る・意義を見定めること

とおっしゃっていました。つまりは評価というのは検査や測定の結果を統合し、解釈する過程といえます。この「評価」の中には主観的な経験などの要素も含まれることになります。

MMTの開発

MMTは誰が何を目的に開発したのでしょうか?

理学療法評価学 第5版には

Lovett,R.が1912年にポリオの筋力を評価する目的で、抗重力動作能力を評価基準にして各関節運動の筋群の筋力を客観的に評価する方法として開発したもの

というふうに書かれています。

個人的に大切だと思うのは

・ポリオの筋力を評価するために作った

・抗重力動作能力を基準として各関節の筋群の筋力を評価する

というところです。

ポリオとはポリオウイルスによる急性灰白髄炎のことをいい、ポリオウイルスが原因で脊髄の特に前角に炎症が起こり、筋肉の弛緩性麻痺を呈する疾患のことです。

特に5歳以下の小児に感染することが多く、日本では小児麻痺とも呼ばれています。

つまり、そもそもMMTは中枢神経疾患の人のために作られた検査法であることがわかります。

その検査法が種々の改良がなされ、日本ではDanielsらの方法が一般的に使用されているのです。(現在第10版)

MMTの特徴・評価できること

MMTは基本的には抑止テスト(Break test)と呼ばれる、徒手によって活動に関与する筋群の引っ張る方向に対抗して抵抗を加えることにより筋力を判定する方法で実施されます。抑止テストで評価できることとしては

・等尺性収縮の筋力

・その動作に関与する複数の筋肉の総和としての筋力

・基本的に最大短縮位での筋力

・Open Kinetic Chainでの筋力

・筋力の量的な評価

などが挙げられます。

あくまでも抑止テストのMMTで評価できることはこのような内容になるので解釈が必要です。

MMTを拡大解釈しない

どんな評価でも大切ですが、その評価でわかることを整理し、拡大解釈しないことが重要です。

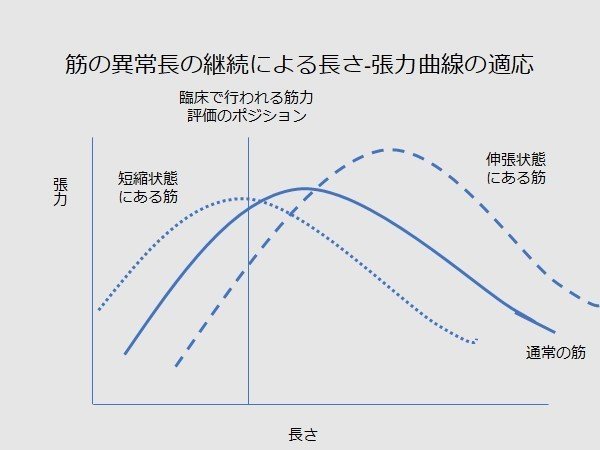

一般的に筋肉は最大に短縮したポジションや最大に伸長したポジションでは力が発揮しにくいと言われます。この関係性を表すのが長さ−張力曲線です。

もし痙性が強い患者さんで常に肘関節を屈曲位で保持している場合では筋肉は短縮するという適応を起こします。

そうなると長さ−張力曲線も左側へとシフトします。

写真はイメージです。

そうなるとMMTでの評価ポジションは元の長さだった頃に比べると相対的に伸長位(依然として伸ばされてはいないとは思う)での評価になります。つまり、長さ長力曲線のよりピークに近い位置で評価することになります。

つまり、MMTで5だからその人は筋力が十分かと言われたらそうでない可能性は十分にあります。

実際には筋力低下があるのに、短縮も合併しているために長さ−張力曲線上より力発揮がしやすい位置で評価されているがために「5」と判定されることもあり得ます。

この逆のパターンも可能性としてあります。

筋力が強いのに伸張されすぎて長さ−張力曲線が右へシフトし、評価のポジションが相対的により伸長位になることで力発揮しにくくなっているとMMT上では筋力が低下していると判断されかねません。

このような解釈にならないためにもMMTの特徴・評価しているものを把握し、それに基づいて解釈することが重要になります。

最後に

MMTというなんとも客観性が低いような評価がいつまでされるのでしょうか?施設によっては機械で測定したりもしていると思います。

ただ、今の所一番臨床で一般的にしようされるのがMMTだと思うので理解しておくために書いてみました。

技術が発展している今、新たな簡便で臨床でも使用しやすい代替法が出てきて主流になってくるんですかね?

それまでは地道に経験を積みたいと思います。