【ジョジョnote】第5部考察 構成編 ブチャラティ・チーム その④ ナランチャ・ギルガ

2-2. ナランチャ・ギルガ

A. ナランチャ・ギルガという名前

[信頼度: B (それっぽい! 推測)]

本題はファーストネームの「ナランチャ」なのだが、

先にファミリーネームの「ギルガ (girga)」に触れておく。

正直に言うと、僕が考察した限りではギルガの由来を見出すことはできなかった。

荒木先生がイタリア取材で見つけたお店かもしれないし、

はたまたイタリアマフィアの映画の登場人物かもしれないし…

見つけられなくて残念です。

※なにかヒントがある人がいたら教えてほしい!

ナランチャのイメージカラーは「オレンジ」と紫色であり、

第5部登場初期のナランチャの胸元には、オレンジと思しきアクセサリーがある。

※こちらのリンクのまとめサイトにある、カラー版の漫画が参考になる。

しかし、イタリア語で「オレンジ」の男性名詞は「アランチオ (arancio)」で、

女性名詞が「アランチャ (arancia)」なのだ。

ナランチャというのは、おそらくイタリアの古い言葉での「オレンジ」で、

他の言語にその名残が見られる。

(ネットで調べた範囲では、スペイン語やハンガリー語らしい)。

※「narancs」のウィクショナリーより

これらの事柄から推測されることは…

・ナランチャの名前にも、女性的・中性的な意味が読み取れる

(ジョルノやブチャラティの項目でも触れた)

・現代イタリア語の「アランチャ」ではなく、

古い言葉の「ナランチャ」が用いられている。

↑とくに、2点目については、単純に言葉の響きで選ばれた可能性もあるが…

杉田俊介「ジョジョ論」でも考察されているが、

第5部には「組織を描く」という側面も強いように感じられる。

「組織の話 + 古いオレンジ」を組み合わせると、

「腐ったミカン」という言葉が連想されてくる…

※ナランチャ好きの方に怒られそうなので、これ以上は触れないでおく。

ちなみに。

アニメ・オリジナルな設定として、

ナランチャの過去の回想で登場する母親の墓碑には、

「Mela Girga」と書かれている。

Melaとはイタリア語でリンゴのことなので、フルーツ関連の設定と思われる。

このあたりにもアニメ制作陣のきめ細やかな粋が感じられて好き。

B. 「エアロスミス」はなぜ飛ぶのか?

[信頼度: B (それっぽい! 推測)]

さて、続いてナランチャのスタンドを考察してみる。

「エアロスミス」というバンドの曲は、

日本に住んでいたら一度は耳にしたことがあろうだろう。

例えば1998年の映画「アルマゲドン」の主題歌、

「I Don't Want to Miss a Thing」

あるいは、現在でも続いている番組「踊るさんま御殿」のメインテーマ、

「Walk this way」

しかし、これだけだと、

ナランチャのスタンドである「エアロスミス」の答えには至らない。

・荒木先生は70年代の洋楽が好き

というヒントをもとに考えると、これが原典では…?というものに至る。

それは、1974年のエアロスミスの2ndアルバム、

「飛べ!エアロスミス(現題:Get Your Wings)」だ。

このアルバムとジャケットには2つのヒントが込められている気がする。

・このアルバムから、エアロスミス=飛行機の能力という着想に至ったのでは?

・このジャケットの色調から、オレンジという着想に至ったのでは?

なお、エアロスミスのボーカル、スティーブン・タイラーは、

重度のヘロイン中毒者であったことが知られている。

(日本語版では麻薬関連の事柄が一切書かれていないが、

英語版のWikipediaでは "Decline of Aerosmith (1979-1983)" の項の末尾に

触れられている。)

このあたりは、ブチャラティの項 2-A. でも考察した、

ブチャラティチーム=麻薬に関連している、という点ともつながる。

C. ナランチャの「目」

[信頼度: B (それっぽい! 推測)]

①まずは絵画を読み解く

ナランチャの項目で最も興味深いのは、僕はこのポイントだと思っている。

このnoteの読者に問いたい。

Q. ナランチャのスタンドを一言で表すと?

僕が回答するなら、それは「目のスタンド」であり、

ナランチャのスタンドの本質は、「人の息遣いを可視化するスタンド」

なのだ。

……おいおい、何いってんだよ。

ナランチャのスタンドは、「二酸化炭素を探知する、飛行機型のスタンドだろ?」

と思われる方は、これ以降の考察を読んだ上で、改めて考えてみてほしい。

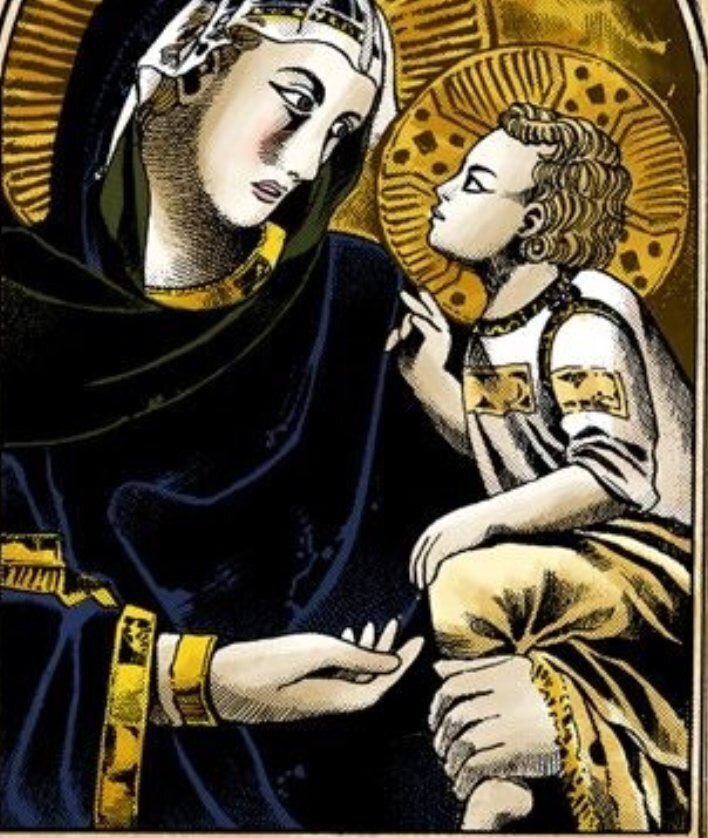

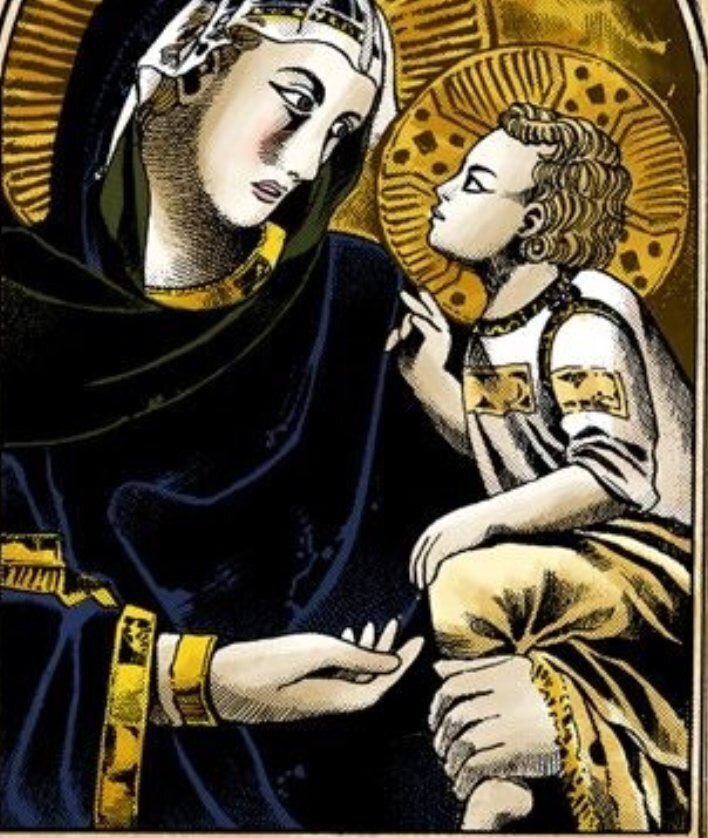

(ピエトロ・ロレンツェッティ画)

(ピエトロ・ロレンツェッティ画)

まずは、こちらの4枚の画像をご覧いただいたい。

1枚目は、漫画版のホルマジロ戦でのナランチャの回想で登場する絵で、

2枚目はそれをオフィシャル(おそらく集英社関連)がカラー化したものである。

これが、「何の絵なのか?」というところまで遡って考えた人います?

僕はGoogle先生の画像検索にキーワードを入力してひたすらポチポチしました。

そして見つけた答えが3・4枚目。

これは、イタリア中部、ウンブリア州のアッシジという都市にある、

フランチェスコ聖堂という教会にある絵画である。

このフランチェスコ聖堂は関連施設とともに世界遺産に登録されている

歴史的な教会である。

その教会の壁画の1つが、3枚目の画像である。

これを描いたピエトロ・ロレンツェッティという画家は、

14の言葉でも有名なジョットの影響も受けているらしい。

(ジョジョ好きとしては鼻息がムフフとなってしまうのだが、今回は割愛)

4枚目はもとのロレンツェッティの絵画の全体像なのだが…

実は「ジョジョに描かれているもの」と「もとの絵画」で

メッセージ性が全く異なるのだ。

まずはもとの絵画を考えてみる。

中央には、聖母マリアとその子イエスが描かれており、

左側には、イタリアの聖人、聖フランチェスコが、

右側には、福音書を書いた聖ヨハネが描かれている(洗礼者ヨハネとは別人)。

この絵で、聖母マリアが親指を立てて聖フランチェスコを指していることに注目。

つまり、もと絵画では、これらの4者を描くことが重視されている。

(詳細な宗教画的考察は、僕はわかりません…)

一方、こちらのジョジョに描かれたものでは、

聖母マリアの手の構図が変わり、イエスに手を差し伸べる形になっている。

つまり、純粋に母子関係を訴える絵に変わっているのだ。

(まぁ実際のところは、もとの絵のまま母子だけを抽出すると

あまりにも不自然なので、構図を変えたのだと思うが)

僕が考察したいポイントは、

「この絵画は、単純にもとの構図のまま模写されたのではなく、

意図的に選ばれ、あえて構図を変えて描かれているのではないか?」

という点だ。

つまり、聖母子ならどれでもよかったというわけではなく、

「聖フランチェスコに関連する母子像である必要があったのでは?」

という推測だ。

②聖フランチェスコとは何者か?

キリスト教にはさまざまな聖人が登場する。

ここで、僕のすごいざっくりとしたキリスト教の聖人の理解を書いておくと、

・キリストが生きていたあたりの、西暦0〜300年あたりの人:

キリスト教というものが異端として排除された時代に、布教に努めて殉教した人

・それ以降:

①歴史の荒波の過程で、宗教を理由に亡くなった人

(日本の戦国時代〜江戸時代初期で多く見られるように思う)

②強烈な信仰や奇跡の達成により、

キリスト教が認められていた時代でも宗教的理由で亡くなった人

聖フランチェスコは、それ以降②に属する類の聖人だと僕は思う。

このフランチェスコという人は、12世紀末(1181頃)に商人の家庭に生まれた人で、さまざまな経緯から結果的に清貧の聖者となる。

詳細を知りたい方は、「物語 イタリアの歴史(著:藤沢道郎)」の第三話、

聖フランチェスコをお読みいただきたい。

(聖フランチェスコのエピソードには、

司教グイードや修道士レオーネという人物も登場する。

この辺りは他のキャラクターの名前のヒントになったのでは?と匂わせますね…)

ジョジョ的に重要になるのは、

この聖フランチェスコに帰依した信仰者の一人である、聖クララという女性だ。

③聖クララと眼病

アッシジの聖クララ(キアラ)とは、

前述のとおり聖フランチェスコに最初に帰依した者の一人で、

目や眼病の守護聖人としても知られる。

なぜ彼女が目や眼病の守護聖人と呼ばれるのか、その正確な理由はわからないが、

壁越しにミサを透視した、というエピソードがあり、

ここからテレビの守護聖人とも呼ばれているそうなので、これが元なのだろう。

このあたりまでくると、ピーンッと来る人も多いのでは?

僕が推測(妄想)するのは、次のような流れだ。

・第5部のキャラクターを構想する過程で、

荒木先生が聖フランチェスコや聖クララのエピソードを知る機会があったのでは?

(世界遺産登録は2000年なので第5部連載以後だが、

そのレベルで昔から有名な施設だったと推測される)

・聖クララのエピソードを膨らませて、

「目にまつわるキャラクター」を軸にしたのでは?

・「目にまつわる」

→他人の目や評価を気にする性格(「友情」に最大の価値を置く)

→母親が眼病で亡くなり、自分も眼病を患う

→他人の「目」を意識する=他人の「息遣い」を意識する

→他人の「呼吸=二酸化炭素を可視化できる能力」というキャラクターになる

→回想エピソードでは、聖フランチェスコにまつわる「聖母子像」を取り入れる

このような構成過程があった、と僕は推測(妄想)しています。

ちなみに、上のような「目を強調した」描写からも、

ナランチャのスタンドの本質は

「他人の息遣いを『視る』スタンド」なのだろうと僕は思う。

※漫画という表現媒体は、描かれた全てのものが作者が意図したものなので。

一応、再度質問しておきます。

Q. ナランチャのスタンドを一言で表すと?

僕のnoteを読むことで、この質問への回答が変わったなら、

note筆者冥利に尽きます。

D. 依存体質のナランチャの魂は、果たして救われたのか?

[信頼度: B (それっぽい! 推測)]

ナランチャの考察が、すべて推測のみで成り立っていることが残念なのだが…

ナランチャ考察のラストは、シンプルに読んだ感想の話です(考察ではない…)。

ナランチャは明らかに、組織に、そしてブチャラティに依存していた。

しかし、ヴェネツィアの教会では、

ブチャラティの助言を振り切ってチームに残留したし、

コロッセオでは、自分のちょっと未来を語り、学校に通いたいと話していた。

彼の身体は、コロッセオで蘇ることなく、死を迎えてしまった。

あまりにもあっけなく。あまりにも杜撰な形で。

それ故に、ナランチャの魂の目線で語られる描写はなかった。

しかし、つい一週間前の彼は、シンプルな計算問題も難しくて、

家庭教師のフーゴにフォークを突き立てられる有様だった。

その彼が、自らの意思で学校に行きたいと語り、

色々とトラウマもあるであろう故郷の話を明るく語る…

つまり、ジョルノだけなくナランチャもこの一週間の激動で精神的に成長し、

それまでの依存体質を少し抜け出して、自立の第一歩を歩もうとしていたのでは?

そのように考えることで、少しだけナランチャの魂が浮かばれるような気がする。

次回はミスタとアバッキオを考察します。

Next

いいなと思ったら応援しよう!