(6) 神の山マハデブの眩惑

大正6年、石崎光瑤はヒマラヤのマハデュム峰(3966m)の登頂に日本人登山家として初めて成功した。

このような文章を読んで「偉業を成し遂げた」「快挙を達成した」「未踏峰を制覇した」などと早合点してはいけない。

この文章は大きく間違っているわけではない。が、これだと「ウォルター・ウェストンは1893年、越中立山の登頂に成功した」と書くようなものである。江戸時代後期から立山登拝という信仰登山がすでに盛んだったことを考えれば「登頂に成功」という表現はいささか大げさなのだ。山固有の歴史を踏まえたうえで、当時の尺度でどれほど難しい登山かを調べたうえで記さなければ、ミスリードになりかねない。[1]

功名心ない登山家

翻って石崎光瑤のヒラマヤである。「日本人登山家として初めて」はおそらく正しいだろうが、外国人登山家たちがヒマラヤの7000メートル級の高山に挑んでいた時代に、日本人登山家が4000メートルに満たない山に登頂したからと言って、「登頂に成功」というのが妥当かどうか。[2]

光瑤自身は紀行文に「成功した」「制した」などと記していない。功名心のほとんどない人、いやあったとしても前面に出すことを潔しとしなかった人である。

1909年の剱岳登頂もそうだった。「登山家として初登頂」などと自ら記したことはない。剱岳登頂は、カメラ機材を運び上げた宇治長次郎という名ガイドと中語たち(荷担ぎ)がいたから実現したのだ。後世の人々は光瑤の偉業のように書くが、それは光瑤が終生抱いていた思いとは違うのではないか。光瑤の本意をしっかりつかまないといけない。

そもそも、と違和感を感じている人もいるであろう。

ヒマラヤって、8000メートル級が14座、7000級は100以上もあるはず。6000メートル級とか5000メートル級とか、名も無き山が無数あるんじゃないの。4000メートルに満たないマハデュム峰なんてホントにあるの?

下図はGAIAGPS

◇

発想をすこし転換したほうがいい。

ヒマラヤでは名無しであってもおかしくない「低山」なのに、山の名前があるということは、それだけ人々の生活圏に近い、由緒ある山だったということなのではないか。

マハデブは、カシミールの古都スリナガルに近く、カシミール盆地Kashmir Valley を広く見渡せる場所にある。「マハデブ」が神を意味する山名であるなら、人々は古くからこの山に「遥拝」なり「登拝」なりしてきたのではないか。この推論がどこまで正しいのか、この稿の後半で詳しく述べたい。まずは、光瑤のマハデブ登山を『印度行記』に基づき、現代風にアレンジして書き進めていこう。

米国テキサス大学図書館のマップコレクション

Great Britain War Office, Series 3919 & 4218

ダル湖からダーラ村へ

1917年(大正6年)5月2日午前8時40分。スリナガルのラルマンディ(標高Lal Mandi;1585m)から、マハデブ峰に向けていよいよ出発だ。この日は、麓にあるダーラ村(Dahra;1890m)まで約25キロメートルの移動であるから、朝早くない。

A handbook for travellers in India, Burma, and Ceylon 1911

ジェラム川が市街地を南から北へ貫流するすこし手前の左岸がラルマンディ

この地図にはラルマンディは出ていない

「SHER GARHI」が「王の離宮」にあたる。

【1917年5月2日の行程】8:40ラルマンディLal Mandi~王の離宮前から運河に~チナールバッグChinar Bagh~11:00イラリヤールの村~ジャガドカンプールの橋をくぐる~11:30ダル湖に出る~12:30チャーチナールChar Chinar island~シャラマルバーグShalamar bagh~15:00ダーラ村

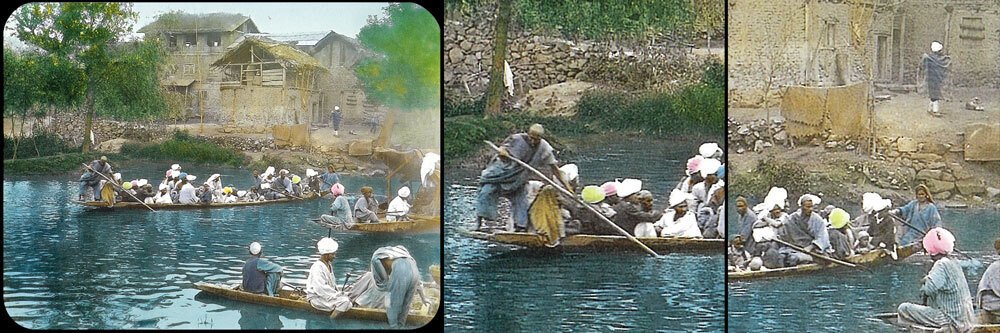

ハウスボートからドンガーdoongaに乗り移った。ドンガーは、いまのシカリ(小舟)よりもやや大きい舟である。

左が全体、右上下は部分

The morning of departure from the houseboat1917 photo-by-ISHIZAKI-Koyo

石崎光瑤「幻灯用彩色硝子板」71点をもとにした

写真集『石崎光瑤』(富山県[立山博物館]2000年)から転載

『印度行記』では「マハデュー、ハンデルの二峰を登れば、一度帰ってリダルバアレイに向かう予定で荷物の一部はボートに残し」とある。

馬で陸を行くよりも情緒があるだろうと、舟で湖を横断するルートを選んだ。スリナガルは水の都だった。大きく蛇行してゆったり流れるゼラム川と湖を結ぶようにいくつもの運河が通じていた。

舟は、街へ用事に出たポーターの1人を拾うために国王の離宮(Sher Garhi Palace)の前から運河に入った。チナールバッグChinarbaghという地区の両岸には野生の白いアザミが咲き、寺の屋根一面に濃い紫色のイチハツが咲いていた。

The Detached Palace of the Kashmir Kings1917_photo-by-ISHIZAKI-Koyo.

石崎光瑤「幻灯用彩色硝子板」71点をもとにした

写真集『石崎光瑤』(富山県[立山博物館]2000年)から転載

一行は、ポーター8人、シカリーのアッサドと、カンサマという料理長の人物、そして光瑤を加えて計11人になる。

11時にイラリヤールの村を過ぎ、ジャガドカンプールの橋をくぐって11時半にダル湖 Dal Lake に浮かび出た。ダル湖は、周囲約15キロメートル、面積は約22平方キロメートル、日本の田沢湖か摩周湖ぐらいの大きさだ。ほぼ真北に位置するハラムク(Harmukh;5142m)の峰々を見て、舟は左へ悼をさして進んでいった。[4]

スイレンの花が咲くところへ来た。白い服の若い2人の女性がその花を摘んでいた。4人の漕ぎ手が揃いの緋の羅紗の服に雪のように白いターバンを頭に巻いているのが印象的だった。

左が全体、右2枚は部分

Waterside village near Dal Lake1917-photo-by-ISHIZAKI-Koyo

石崎光瑤「幻灯用彩色硝子板」71点をもとにした

写真集『石崎光瑤』(富山県[立山博物館]2000年)から転載

12時30分、4本のチナールの生えた小島Char Chinar islandを左にすれすれに通って狭い運河の中へ入った。両側にはヤナギが植えてあった。光瑤たちの舟が着くのを、9人のポーターが待っていた。

荷物の積み下ろしが始まった。アッサドが次々に檄を飛ばしてキャラバンを編成していく。シカリーの統率力を目の当たりにした。スケッチをしている間に、結局16人のポーターに荷物が振り分けられて、シャリマルバーグShalimar baghに向けて行進をはじめた。[4]

シャリマルバーグには、約300年前につくられ守り継がれてきた庭園があった。[5]

山が近くなり、周囲の水田では牛耕が行われている。それは日本の風景にどこか似ていた。

花壇にはヒヤシンスやチューリップや三色スミレが植えられ、リンゴの花が盛りだ。漆黒の大理石でできた宮殿は、花模様の装飾と噴水が印象的だった。

庭園からマハデュー峰の雪景を眺める。それは「京の御苑から東山を望むよりも迫って」見えた。いわゆる借景という眺めなのだろう。静寂な苑内には、ヤツガシラの一種、現地の言葉でサトトルと呼ばれる鳥が、芝の上を遊んでいた。

5月にしては暖かすぎる。そう思った矢先、大粒の雨が落ちてきた。山の上に稲妻が走る。

レインコートをつけて道の見えない広い川原を急いだ。アッサドは先頭で速足だ。「彼の大股は五尺七寸に近い自分よりもはるかに有利な条件をもっていた」。

息が弾み、胸が「裂くるように波打ってきた」。曲がりくねった坂道を上ると、農家に親子の斑馬がいた。息を整えて振り返ると、雨後の激しい風にあおられながら歩くポーターたちの姿が見えた。

渓流を渡渉して、ダーラに着いたのは午後3時だった。ランダバル(村長のような人)が白いづくめの装束で迎えてくれた。

ポーターたちはすぐにテントを張った。雨がやんだのでスケッチの時間を過ごす。午後6時ごろ天気は回復した。

「峰の一角が白い雪と黒い削壁とを暮色の裡にハッキリと光らせて居た」と光瑤は書く。正確にいえばダーラからマハデブ山頂(3966m)は見えないはずだ。東南東の尾根筋の先に3756メートル(標高差1832m)のピークがマハデブを隠すようにそそり立っていて、そのあたりが見えたのではないか。マハデブは、ダーラから地図上の直線距離で約13キロメートル、トレッキングルートとしては約20キロメートルある。

花の渓谷をゆく

翌5月3日朝。太陽の周りに暈があった。

「お天気はどうか」

アッサドに尋ねると彼は「いとも真面目に」答えた。

「ブッダがすべてを知らしめす」

ターバンを巻くアッサドは仏教徒でないだろう。とすれば、仏教国日本から来た光瑤に対するウイットだったのかもしれない。

この日は、ベースキャンプにあたる標高約3300メートル地点を目指す。約15キロメートル、獲得標高1400m、ひたすら歩けば約6時間の行程だ。途中のスケッチや写真撮影を考えて余裕のある山旅である。

午前8時半出発。すぐに木々の茂る山へ分け入った。渓流の音を聞くと、懐かしさがこみあげてきた。

rapid-stream-of-Valley-ented from Dahra Village1917-photo-by-ISHIZAKI-Koyo

石崎光瑤「幻灯用彩色硝子板」71点をもとにした

写真集『石崎光瑤』(富山県[立山博物館]2000年)から転載

「日本アルプスと手を別って以来ここに初めて奏でらるる音律であった」

インドに来てから神聖なるガンジス川を見てきたが、水の美しさを感じたことはなかった。1月にサンダクフ(Sandakphu;3636m)を旅した時、リゾラント川の深い谷底の瀬音を聞いたが、このとき滝はすべて凍っていて音は聞こえなかった。

久しぶりに渓谷の音を聞きながら行く旅だ。光瑤はうれしくてたまらない。

クルマユリのような赤い花の群落があった。現地の人は「エムブラザール」と呼び、花から分泌される露は眼の病に利くともいう。[6]

(右)マハデュム中腹におけるエムブラザール花の群落

Colony of Emblazar flowers on the way to Mt.mahadev

1917-photo-by-ISHIZAKI-Koyo

石崎光瑤「幻灯用彩色硝子板」71点をもとにした

写真集『石崎光瑤』(富山県[立山博物館]2000年)から転載

9時半ごろに右岸に徒渉、10時にまた左岸に徒渉した。

出発から2時間、ちょっとした平たんな場所についた。標高2360m地点あたりと推定する。

「帰りに天候がよければここで一日で花の写生をしたい」。光瑤はアッサドに言った。

異国の高山植物にはじめて接した気がした。「白に紅の染め分けになったようなサフランの一種が非常にやさしい」。あまりに美しいので、通過するのが惜しくなってここで1時間半ほど写生した。

アッサドは先を急ぎたくなったのか「今夜の露営地は雪の中だ」と言った。

雪と聞いて光瑤は早くそこへ行きたくなった。ひととおり写生を済ませると歩きだした。

また渡渉する。「もう雪の塊が岩かげに見えるようになって、水の冷たさは漸く山の深さを語るようになった」。

その冷たい流れの際に薄紫のサクラソウが美しく咲いていた。根をきれいに洗い、ハンカチに水を含ませて大事に包んで胸のかくしに挿んだ。

キルミッチューという灌木が花盛りで、清らかな香りを一面に漂わせていた。

Coniferous forests of Mahadem Peak

(右)谷を飾るキルミッチュ―の花

Flowers that color the valley

1917-photo-by-ISHIZAKI-Koyo

石崎光瑤「幻灯用彩色硝子板」71点をもとにした

写真集『石崎光瑤』(富山県[立山博物館]2000年)から転載

※左の写真の左下部が右の写真の右上部と同じなので、

まったく同じ場所から撮影したもの

一行とはぐれて迷う

光瑤はここでも写生を始めた。そばには、光瑤の専属で始終随伴しているアブドラもマハラデューがいる。

少し遅れて村を出たポーターたちは、自分たちを通り越して、すぐ上の山の一角でがやがやと語り合ったり口笛を吹いたりしていた。その口笛は飛騨山脈で熊追いに呼ぶ叫びと似ていて、抑揚があって遠くまで鳴りわたった。

あたりは雪に覆われ、ヒマラヤ杉の谷には雪崩の跡もあった。マンナルというクジャクに似た鳥が奇声を発して去っていった。[7]

現代の登山道とほぼ変わらない道を石崎光瑤の一行は進んだとみられる

ポーターたちのざわめきが聞こえるすぐ上のほうに露営地があるのだろう。光瑤はゆっくり写生していた。アブドラもマハラデューもただ待っていた。

Servant-'Abdullah'-and-'Mahamedu'1917-photo-by-ISHIZAKI-Koyo

石崎光瑤「幻灯用彩色硝子板」71点をもとにした

写真集『石崎光瑤』(富山県[立山博物館]2000年)から転載

この写真は、『印度行記』P41に割り付けてあり、

キルミッチューの写真よりは低い標高で、エムブラザールの写真と同じくらいか

やや標高の低い地点で撮影された可能性が高い

その時の写真が『印度行記』に出ている。同じ図柄の幻燈会用の手彩色写真を見ると、いかにも長閑な早春の光景である。水が印象的な青だが、これはどこまで現実に近いのであろう。

約1時間で写生を切り上げ、さあ露営地へと山の一角を上った。が、そこには誰もいない。アブドラとマハラデューが口笛を吹いたが、返事がない。光瑤はようやく勘違いに気付いた。

露営地はまだまだ先なのだ。アッサドとポーターたちは先に行ってしまったのだった。

方角が分からない。雪の上の足跡を探すが見つからない。そのうち夕暮れとなり、寒気が襲ってきた。30羽ほどのイワツバメの類が光瑤たちを哀れむかのように飛んでいった。500メートルか600メートル登って、足跡を見つけた。いつの間にか違う谷に入り込んでいたことにようやく気づいた。[8]

標高3000メートルを超えたのか、空気が薄い。腹が減ってきた。雪の斜面をあえぎながら登る。ヒラマヤ杉の木立を縫うように行くと、ようやく露営地が見えた。アッサドはいち早く光瑤を見つけて、ふかしたてのショウパテと熱い紅茶をもって迎えに来た。

月光のベースキャンプ

露営地は、現在のリドワス・メドウLidwas Meadowと呼ばれる地点と見られる。Meadowは草原の意味らしい。森林限界の境界線にあり、谷側はヒマラヤ杉の木立で、山側は緩やかな雪の斜面だ。

現在の地図では標高3340メートルで、現在でもベースキャンプとして利用される場所だ。インターネット上の動画や写真を閲覧すると、現在も避難小屋らしきものが見える。ここからマハデブ山頂まで地図上の直線距離で約2キロメートル、標高差にして約600メートルである。[9]

露営地にはあぜ倉式の小屋が100メートルか200メートルほどの間隔をおいて3つあった。かつて針ノ木越えで黒部峡谷を通過した時、宿泊した平の岩魚小屋よりも原始的なものだった。

夕方の雲が色濃く見えた。マハデブの岩稜も見えている。明日は晴れそうだ。少し楽観して小屋に入った。

ベッドに横たわると頭痛に襲われた。1月にトングル(Tongllu;3070m)やサンダクフ(Sandakphu;3636m)で味わったのと同じだ。他の山小屋からはポーターたちの元気な鄙歌が聞こえてくる。眠れなかった。毛布を跳ねのけ、オーバーを着て散歩に出た。月の光があたりを照らしていた。

ここで光瑤は渾身の文章を綴っている。その一部を引用しよう。

宵月の靄は名残りなく晴れて、宇宙が洗い出されたように浮き出ていた。黄昏ごろにホンの雪の片が凝結したように、山の端に覗いていた半月は、いま九天に懸かって嫦娥の寒光を惜しげもなく爛々とこの寒山雪嶺に濺いでいた。万籟音を潜めて水晶宮のような清冽なこの山上、月の光が雪を照らすのか、雪の輝きが月に映るのか、静粛なこの山上の良夜に立って、科学をさしはさんで月を思うことはできなかった。

やや逆説的な表現だが、光瑤は月光に照らされたマハデブの岩稜を遠くにみて感慨に浸ったのである。[10]

少しでも眠っておかなければならない。歩くうちに頭痛は紛れて、小屋に戻ると帽子を被ったまま寝に就いた。もう午前2時すぎだった。

輝く雪原の先に岩峰

翌5月4日、いよいよ山頂を目指す日である。外に出ると青空が広がっていた。「この刹那自分は予想を超越したというよりも想像と異なったほどの荘厳櫂麗な光景に全く眩惑されてしまった」。

ヒマラヤ杉の木立は一面雪に覆われている。朝の斜光が差し込み、木々の陰影ができている。ポーターたちが踏みならした雪の小道があった。木立の奥には険しい岩山が見える。

「あまりの美しさに恍惚として、頂上へ進発するという意思を忘却してこの森に立っていた」

朝のリドワスで、光瑤の文章は絢爛を極める感があるが、ここでは省く。興味のあるかたは原文で読んでほしい。月夜と違って、撮影した写真が美文以上に物語っている。

morning near the basecamp blanketed in snow on the way mt. mahadev

1917-photo-by-ISHIZAKI-Koyo

石崎光瑤「幻灯用彩色硝子板」71点をもとにした

写真集『石崎光瑤』(富山県[立山博物館]2000年)から転載

3枚の中では真ん中の縦構図が秀逸である。

『印度行記』では、「雪中の露営地」が2種類掲載されたが、斜光が分かりにくい。一方、「宿営地付近の朝」は上記の2枚とは別の縦構図で、はっきり言って凡作である。現代のカメラマンからみると、構図に迷って何枚もシャッターを切ってしまい、無駄ゴマが多くなったようにも思えるが、光瑤自身よほど嬉しかったのだろう。

比較的なだらかなルートであることが分かる

◇

午前8時半、光瑤とアッサド、ポーター3人の計5人で露営地を出発した。日本の山旅は、朝の早いのが当たり前だが、カシミールの山旅は概して遅い朝の出発である。

雪の上の氷をパリパリと踏んで歩く。

斜度は約20度。「ただ海原のような何もない雪の面」を進む。途中、ブラウンベーア(ヒグマ)の足跡があった。

次第に山の姿が明らかになってくる。10時を過ぎて雲が出てきた。雲一つない快晴ではなかったことが、写真撮影にとってはよかった。雪原に雲とみられる影が適度にある。この時間、光線は逆光気味のトップライトである。

Snowfield-just-below-Mt.Mahadev

1917-photo-by-ISHIZAKI-Koyo

石崎光瑤「幻灯用彩色硝子板」71点をもとにした

写真集『石崎光瑤』(富山県[立山博物館]2000年)から転載

左が1、右の上から234

「マハデュム峰雪原」という4枚の写真が残されている。1234の順にみていくと次第に岩稜が近づいて来る感じがよく分かる。雲と青空のバランスに迷い、縦構図と横構図を撮影したのであろう。アッサドが先頭で、2人のポーターがすぐ後を行く。つまり3人が添景として写っている。光瑤ともう一人のポーターは写っていない。

1枚目の縦構図の写真が断然いい。空の雲の表情、雪原の足跡、人物がバランスよく収まっている。残りの3枚は横構図だが、雪原を見ると光線に恵まれていない。[11]

◇

標高差にして400メートルほど登ったあたりだろうか。おそらく標高3600-3700m地点。振り向くと、北の方角にはシンド谷の山々が見えた。その中に群を抜いてそびえるのは、北北西約28キロメートル先のハラムク峰(Haramuhk;5142m)だった。[12]

光瑤は、北アルプスの立山から白馬岳を望むような距離感だと書いている。

氷塊のような山頂

マハデブが近くなってきた。それは5つの岩峰からなり、「五弁の花片」のように見えた。一番奥が主峰で際立って白く光っていた。

午前11時半、アッサドが一行をザイルロープで結んだ。写真を見ると3800mあたりの鞍部と推定される。頂上まで標高差約160m。約1000mである。現代の地図を読むかぎり、稜線よりやや東側にルートをとって進み、ルート自体の斜度は10度未満で緩やかだ。緩やかとはいえ東側に切れ落ちる左片斜面で滑落の危険があり、ロープを使ったとみられる。最後は東側から急斜面を登り頂上に至るようである。

左が全体、右は部分

The shikari maneuvering the rope

1917-photo-by-ISHIZAKI-Koyo

石崎光瑤「幻灯用彩色硝子板」71点をもとにした

写真集『石崎光瑤』(富山県[立山博物館]2000年)から転載

「マハデュ峰絶頂遠望」はこの鞍部あたりで南南東の方角を撮影したものであろう。[13]

これまで景象の美しさに忙しかった自分の眼は、休養を与えられたようになって、雪に深く出入する双脚とアイスアックスを握った手とが、全身の注意を集めて動いていく。久しく嘗めなかった深い呼吸と心臓の高い響きが快く働いている。

小さな雪の塊が転がり、今にも雪崩が起こりそうだ。

ポーターの3人は、ロープの繰り方にあまり慣れていなかった。

(left) Distant view of the summit of Mahadev Peak

(center/right) A corner of the peak of Mahadev

1917-photo-by-ISHIZAKI-Koyo

石崎光瑤「幻灯用彩色硝子板」71点をもとにした

写真集『石崎光瑤』(富山県[立山博物館]2000年)から転載

午後1時、頂上に到着した。

下で見たとはまるで異なった氷雪の恐ろしい被り方が、魔の山のようなさまを現していた。全山氷塊から成ったとまで思われる山頂は、今にも轟然と遥か千仭の下の雪の高原に、屏風倒しに崩れはせまいかと疑われた。東北に面した眼下には、カシミールバアレイが水のように光線をうけて照っていた。

マハデブ山頂では、「絶頂の一角1」「絶頂の一角2」の2枚の写真を残している。光線の向きを読むと、「絶頂の一角1」は、西の方角、すなわちマハデブ谷の向きを撮影したものだろう。

山頂から少しおりた岩陰で、午後1時半、昼食をとった。羊の肉とジャガイモを食べミルクを飲んだころ、軽い頭痛がしはじめた。雲が広がり始め、天気が悪くなりそうだ。

午後2時に下山開始。3時半、鞍部まで降りてロープを解いた。ハンデル峰は雲に閉ざされかけたので登頂をあきらめ、午後4時、リドワスの小屋に戻った。頭痛が激しくなった。

5月5日。朝、雨が降り出した。滞在予定を変更して下山することにした。高度を下げるにしたがって雨脚は強まる。雨中でもキルミッチューやエムブラザールや紅サフランが美しかった。

(右)キルミッチュー?(花序)[巻4-13]部分

Sketch by ISHAZAKI Koyo

いずれも富山県[立山博物館]『石崎光瑤の山』(2000年)から転載

ダーラに宿泊してもつまらないと考え、一気にシャラマルバーグまで強行した。シャラマルバーグまで降りると地面が乾いていた。この村のポーターたちと別れて、再び舟に乗ってスリナガルに戻ることにした。

常雇いのポーターたちは元気なもので、声を上げて鄙歌を合唱しだした。舟には採集した大輪の紅紫黄白の高山植物が匂っている。

夜ガラスの群がるころ、スリナガルのハウスボートに帰り着いた。

◇

以上、『印度行記』第13章をみてきた。

あらためてマハデブとはどんな山であるのか。

Webで情報検索すると、ダーラからリドワス経由の現代のマハデブ登山は、距離にして往復約37キロメートル、標高差は2070mである。これを日本国内に置き換えるなら、上高地から槍ヶ岳に登るようなものだ。通常なら1泊2日の行程。日帰り強行ができるのはごくごくわずかな健脚者だろう。動画共有サイトなどでは、主に夏山登山の映像が数多く見られるが、冬季の映像もないではない。鎖場やはしごなどの険しい個所はほとんどないようである。

現代の地図では mahadev とも mahadeo とも Koh-e-jabbar とも記されている。おそらく、mahadeo はヒンドゥ教徒が言うところの「神の山」、Koh-e-jabbar はイスラム教徒が言うところの「偉大な山」という意味になろう。

マハデブの標高については、古い地図に「13013フィート」「13010フィート」などの表示がある。現在の地図表記はほぼ標高3966mだが、3684m(BING MAP)や3971m(Peak Visor Map)とする地図もある。

『印度行記』では編集の段階でこの標高値を単純ミスで欠落させた可能性があることは既に述べた。また、ベースキャンプLidwas Meadowの標高を、約4300メートルと記して矛盾に気付かないでいる論文もこれまであった。写真を手掛かりにして、登攀ルートを具体的に検証しないために、このような誤記が繰り返されるのである。Lidwas Meadowは、インターネット上の検索では標高3149メートルという記述が多く見られるが、地形図の等高線を読むと3340mである。

「印度行記」『印度窟院精華』1919年

幻灯用彩色硝子板作品とは別コマが収められている

横位置の作品も安定感があっていい

◇

マハデブはスリナガルの一円から眺められるシンボリックな山である。そして古都スリナガルは、仏教・ヒンドゥ教・イスラム教といくつかの宗教的な変遷を経て今に至っている。

かつてのカシミールは漢字で迦湿密羅と書いた。西暦360年ごろには、訳経僧として日本で有名な鳩摩羅什(344 - 413または350 - 409)が数年間滞在して仏教を学んだ。また、小説『西遊記』のもとになった著書『大唐西域記』で知られる訳経僧、玄奘(602 - 644)も630年ごろに来て約2年学んでいる。

仏教徒として光瑤の念頭にもしこの2人の名前があったとしたら、カシミールの旅は光瑤にとって必然であったのかもしれない。『印度行記』の本文では「カシミール」と書きながら、第13章の章名にわざわざ「迦湿密羅国」と書いたのは、深読みすると、このことにもつながる。[15]

◇

カシミールの1910年代の登山状況については、1918年発行のガイドブック『ツーリストガイド カシミール・ラダック・スカルド』の記述が参考になる。

マハデオ山(約13000フィート)はシャリマル庭園の背後にそびえている。ヒンドゥ教徒は毎年、その低い峰のいずれかに巡礼する。そのルートは貯水池の上の谷を2マイルほど進み、草の茂った急な尾根を登る。

それより登りやすいルートがある。1日目は貯水池の北へ1時間のところにあるダーラ(6200フィート)に泊まり、次の日、東に向かって狭い渓谷に分け入って右岸の整備された道を進む。2時間でグジャールの小屋に着く。その後、川を渡渉して、まばらな木々の間を1時間ほど進むと、沢から離れて北側の草の茂った斜面を急登する。標高約10000フィートのレドワスに着く。林と沼地があり、水もいい。グジャールの小屋がある。ここがキャンプ地になる。同じ日のうちにマハデオに登頂することも容易だ。

シンド渓谷を見下ろす標高13273フィートのハンディル(Handil)は、リドワスの北東にあり、リドワスから約3時間で登れる。その谷を登り詰めると、羊飼いの小屋があり、ジャジマルグとリダルに通じる道になる。ダーラからリデルワットまでは3日かかる。

11版(1918年発行) 初版は1899年[16]

このガイドブックでは、ハラムクとコラホイの記述にそれなりの紙幅が割かれ、マハデブの記述は相対的に短いが、重要なことは書かれている。

「yearly pilgrimage」とあるように毎年の「巡礼」、日本で言うなら「登拝」すなわち信仰登山がヒンドゥ教徒によって行われていたと書いてある。そのルートはスリナガルの市街をみながらMamneth Topという山を経由して尾根筋を登るものだったのではないか。この文章の冒頭に「近年、ヨーロッパ人が登るようになった」という一文が加えられている。おそらく、カシミールでもこのころ登山ブームの波が押し寄せていたのであろう。

石崎光瑤が登った大正6年当時にしてもマハデブ山は登るのに手頃な山だったということでほぼ間違いなかろう。「初登頂」という言うには面映ゆいのだ。

ただ、光瑤が登ったのは5月上旬の晩春でまだ残雪期といってよい。その意味では飛騨から残雪期の白山に登頂したのと同様、光瑤のマハデブ登山は「残雪期の登頂」として一定の評価すべきなのである。低いと言っても5月上旬では、登山シーズンより1か月以上も早い。上部はまだ降雪があり、ベースキャンプのリドワスでは氷点下になる高所である。油断はできなかった。

(left) Distant view of the summit of Handil Peak

1917-photo-by-ISHIZAKI-Koyo

『印度行記』49ページ

『印度窟院精華』1919年 高岡市立図書館蔵

なお、このガイドブックには、Handil(4045m)が出てくる。リドワスの北東とあるので、現在の地図でチャッチュルChatchulという山がそれにあたることが判明する。光瑤の『印度行記』に写真が出てくるが、本文の記述はやや簡略で位置が不明だった。

「印度行記」49ページの写真「ハンデル峰遠望」はマハデオ峰から撮影されたものと考えられる。手前に尾根があるので分かりにくいが、画面左上部へ続く稜線の先が、チャッチュル峰である。

当時の認識では、ハンデル峰のほうがマハデブより高く4000mを超える山だったようだ。

光瑤がもし単に高い山を目指すならリドワスに滞在して4000m超のハンデル峰を狙ったであろう。しかし、光瑤にとってマハデブはあくまでも小手調べであろうから早々に切り上げ、本命のシシャナーグに向かうことにしたのではあるまいか。それはシカリー(山案内人)のアッサドミルの妥当な判断でもあったにちがいない。

光瑤は、のちのエッセイ「ヒマラヤ縦談」(1922年)のなかで、ヒマラヤでは高度順化が大切になる旨を書いている。

マハデブ登山は、現代の感覚なら1泊2日あれば十分往復できる山旅だ。ただ日本と大きく違って、ベースキャンプでも3340mの高所であり空気が薄い。光瑤は『印度行記』でしばしば高山病の頭痛を記していて、たえず不安を感じていたのだろう。

下山後の会話を推定

マハデブから戻ったスリナガルのハウスボートで、光瑤とアッサドはどんな会話を交わしたであろうか。想像して綴ってみよう。

アッサド「どうですか頭痛のほうは?」

石崎光瑤「いや、降りてきたらすっかり治りました」

アッサド「高所の頭痛とはそんなものですよ。でも侮ってはいけません」

石崎光瑤「やっぱりコラホイは無理か?」

アッサド「無理とは言いませんが、5425mですからね。マハデブより1500mも高い。それに今の時期、雪崩の巣でしょう。危険を冒してまで行くのはよくない」

石崎光瑤「標高にはこだわらない。自分が順応できるぎりぎりのところで、雪と岩が美しい山に行きたい。そして渓流と花が美しい山に行きたい」

アッサド「おとといダーラの沢でもとちゅう楽園のようなところがありましたね」

石崎光瑤「そうだ、あんな場所で写生三昧なら、画家の本望だ」

アッサド「もう一日、あそこキャンプすればよかったですか」

石崎光瑤「いや、一気に退却した判断はよかったと思う。次があるから」

アッサド「リダル渓谷は必ず気に入っていただけると思います。シシャナグがうまく登れたら、アンバラナートあたりまで遠征してもいいでしょう。もしさらに順調なら、シンド渓谷に降りて、ハラムクの麓を行き、スリナガルに戻る。3週間ぐらいの見積もりで、いちおう1か月の食料を持っていきましょう」

石崎光瑤「天候はどうだろう」

アッサド「あまり期待してはいけません。1万フィートを超えれば、今はまだ雪も降る。そうなると苦戦は必至です」

石崎光瑤「日本のマッターホルン、槍ヶ岳というんだが、今考えるとあれは乱暴な登山だった。あの夏はずっと雨が続いてやまなかった。それでも制覇したいという欲があった。すごい雨のなか頂上に近い岩穴にたどりつき、雪を無心で掻きだして泊まった。周囲がまったく見えない頂きを無理やり極めた」[18]

アッサド「そんな苦しい思いをして登るのが、あなたの哲学なんですか」

石崎光瑤「いやそこで気付いた。何のために登るのか、何のために描くのか、何のために撮影するのかということを真剣に問い直した」

アッサド「そうでしたか。山登りは人生を豊かにするもの、私もそう思います。さあ、あすからシシャナーグです。コラホイの山域も近い」

石崎光瑤「コラホイにも登れるのか」

アッサド「まずシシャナーグ、そしてアンバラナートに登れたら、コラホイをうかがう可能性だけはあると言っておきましょう。でも期待はしないでください。マハデブでさえ雪がありましたからね」

石崎光瑤「分かった、案内は任せる」

◇

いよいよ本命、シシャナーグ登山である。(つづく)

◇

[1]ウェストン(1861 - 1940)は1888年(明治21年)に26歳で来日、1893年にかけて富士山・阿蘇山・槍ヶ岳・前穂高岳・立山などに登頂した。現代では「近代日本登山の父」と呼ばれる。来日前にヨーロッパアルプスの登山歴があり、当時としては難度の高いマッターホルンに17歳で登頂をしたとされる。

[2]光瑤がインドに渡った1910年代は、まだ8000メートル級の山が登頂されていない。ヨーロッパの登山家たちは最高到達高度を競っていて、その高度は7000メートルを超えたところだった。酸素ボンベもまだない。

[3]「イラリヤール」と「ジャガドカンプール」は2024年9月時点では場所が特定できていない。

[4]出発時の11人の一行に、9人を加えれば21人だが、「16人」は明記されているので、16人に3人を加えて19人の一行ということになる。

[5]『印度行記』原文では「四百年を経し今日は水草徒らに乱れて荒廃に傾いて居る」とある。

[6]フリチラリア・インペリアリスFritillaria imperialis 。別名クラウンインペリアル。王の権威と富を象徴していて、かつて王の庭園を飾るために特別に育てられていたと伝わる。

[7]石崎光瑤「印度の自然美」『芸術』1巻1号(大正7年11月)には次のように記されている。「雪山中には孔雀の一種のマンナルと呼ぶ鳥が棲んでいた。カシミール王国に在る日、シンド谷の東に聳ゆるマハデュム峰に登った時、幾千本のヒマラヤ杉が雪を被って群生する間にこの鳥の金属性光輝七彩の毛をふるふて、奇声を発しつつ渓に沿うて飛ぶ去るのを直撃したるもあった」。マンナルは、Monal Partridge(モナルパートリッジ)は「チベットキジシャコ」か。

[8]朝日新聞の連載「印度山国の思出」ではイワツバメが「蝉にように飛んで」とあるが、『印度行記』では「弾丸のように飛んで」とある。

[9]光瑤は露営地の標高を「海抜一万三千呎位」、マハデブ峰の標高を「一万三一〇〇呎」と書いている。これだと頂上まで標高差30メートルほどになってしまい、齟齬を生じている。当時の英国陸軍地図はマハデブ峰の標高を13013フィート、3966mとしていて、現在と同じだ。Lidwasは、古くは「Rudrawas」と呼ばれた。「Rudraの居る所」という意味になる。Rudraはヒンズー教のシバ神の別名で、昔の人たちにとっては、リドワスそれ自体が神の居場所か、あるいは山頂に鎮座する神に祈りを捧げる場所であったとみられる。

[10]光瑤が後に描いた水墨画に《雪山夜色之図》という縦長構図のものがある。これをマハデブだと見る人がいるが、即断はできない。

1918年 南砺市福光美術館蔵

下の部分に川らしきものと小屋が描かれているので、写実であればリドワスから北の方角の眺望である。リドワスから南東の方角にそびえるマハデブはこのように見えない。双耳峰は後に述べるシシャナーグにある峰にも似ている。『印度行記』では、5月2日夜のダーラで「半月」、3日夜のリドワスでも「半月」、5月7日夜のスリナガルで「十六夜」と記している。

雨中で何も見えないときに登頂した槍ヶ岳を後年イメージして描いたのと同様、結局、カシミールの山の水墨画はマハデブを理想化して描いたものかもしれない。

1912年 水墨

南砺市福光美術館蔵

[11]この4枚の写真の画角を調べていけば、撮影位置をさらに詳細に推定できるが、ここでは行わない。剱岳登頂時の写真から画角と撮影位置を割り出した事例を参考にされたい。

[12]『印度行記』はこのあと、ハラムクからカラコルム山脈のK2が見えることからK2の探検史を記している。そして再びマハデブの登頂場面に戻って綴っていく。気になるのは、元になった新聞連載「印度山国の思出」である。連載6回目は、この「ハラモーク峰であった」で終わり、「(完)」などがないまま、連載の続きが見つかっていない。何かの事情で連載が途中終了した可能性がある。

光瑤が記した主な登山史は以下の通り

1856年 モントゴメリーがK2を測量し世界第2位の28250フィート

1887年 フランシス・ヤングハズバンドがマスタフ峠(Muztagh Pass;5,422m)超え

1909年 フリッポ・デ・フィリッピらは、馬125頭、ポーター300人で探検

【参考】フィリッポ・デ・フィリッピ『西部ヒマラヤとカラコルム」』“The Western Himalayas and the Karakoram”(1912年発行)

【参考】ダイネッリ著『ヒマラヤ名著全集』12巻「カラコルム登山史」(1970年)

K2の命名をめぐる問題に触れた際に、光瑤は次のように記す。「山の成因・地質がアルプスに共通しているところがあろうがなかろうが、日本の飛騨・信濃あたりの山脈に日本アルプスと冠されたことを窮屈に思う私は印度政庁のこの挙を興味をもって味わった」

[13]『朝日新聞』の連載「カシミールの旅」1917年8月24日。ここで、「剱岳」が出てこないのは、剱岳への特別な思い入れがない証左でもある。剱岳からあれだけはっきり白馬岳が見えていたわけだから。

[14]現代の登山道は、ギザギザの稜線の東側に記されていて、光瑤の時代もまた同じようなルートをたどったとみていい。マハデブの頂上付近のレリーフ地図を見ると、頂上直下の西側はかなり険しいからである。

[15]黒田天外『一家一彩録』(大正9年1月5日発行)には「ここは玄奘三蔵も新疆の方から来て通った処」と光瑤が語ったとある。光瑤は「印度行記」のなかで、カシミールでの巡礼について言及した部分が1か所だけあるが、それはバラモン教の巡礼地ハルムク峰についてである。

[16]光瑤がこの『Tourist’s Guide To Kashmir, Ladakh, Khardo』の10版(1915年)か9版(1912年)あたりを閲覧していた可能性は十分ある。

グジャールは山岳の遊牧民。リドワス付近で牧羊しているようである。

[17]Chatchul峰の標高は地図では3,919メートル(12,858フィート)。現在のところ、Chatchul山の別名についての情報は見つからない。

https://youtu.be/iIg3X48sdd0?si=5EEK6Z6H5nx26n4L

英国陸軍地図(1922年)では、12900フィートでMahadeo13013フィートより低い。

[18]「ヒマラヤ縦談」『山岳美』(1922年)で「日本アルプスを一気呵成的に乱暴な旅をした自分」と書いている。

【参考文献】カシミールの英字新聞「デイリー・エクセルシオル」のサイトに掲載された「Mount Mahadev- The Living Legend」(マハデフ山 - 生きた伝説 2024年9月1日付)。筆者はRobin Koul氏。By Daily Excelsior -September 1, 2024

この記事によれば、ダーラを出ると「Nila Pantsal」「Bobjan」 を経由して 「Lidvas (ancient Rudrawas) 」に到着。そこから「Wover Gol (Weavers opening)」「 Haindvend Pather (Watermelon meadow) 」を経て「Mahadev Peak」にたどりつくという。「Bobjan」のみが、地図上で確認できる。