ラ行變格活用は二度死ぬ?

21/12/02/18:00頃:

Adventar「言語学な人々」の締め切りに合はせて、取り敢へず上げます。詰め切れなかったので、改稿豫定。

自然言語における動詞

人閒が意思疎通や思考に用ゐる言葉 (=自然言語) のうち、「誰が何をした」だとか「どこに何が有る」だとかを表す要素は、言語學において動詞 (verb) と呼ばれる。日本語においては次掲 (1: 太字部) が動詞である。國語辭典においては、母音uに終はる次の形が見出し語と成ってゐる[注*; 稿末參照]。

(1)

a. 子供たちは裏山でカブトムシを取る。

b. テープルの上にコップが有る。

ラ行四段活用

動詞は、文中のどの位置で何を表すかによって、自身の語尾を變化させる。たとへば、(1a) に擧げた「取る」は、次掲 (2) のやうに「-らう」「-り」「-る」「-れば」などゝ語尾を變へる。

(2)

a. 裏山でカブトムシを取らう。

b. 子供たちは裏山でカブトムシを取り、ネットで賣ってゐる。

c. 裏山でカブトムシを取る子供たち

d. 裏山でカブトムシを勝手に取れば、持ち主に怒られる。

「取る」の語尾變化は、(1--2) のやうにかな單位で捉へれば、特定の位置 (=語頭から數へて、n番め) に生じるラ行音「ら、り、る、れ」同士の交替である。この語尾變化は、ア段からエ段までの4段に亙ることから、國語敎育においてラ行四段活用 (略稱は「ラ行四段」) と呼ばれてゐる。

同樣の語尾變化は、(1b) に擧げた「有る」にも見られる。次掲 (3a--d: 太字部) が前掲 (2a--d: 太字部) と語尾を共有してゐることを確認されたい。

(3)

a. どんな家でもコップくらゐ有らう。

b. テーブルの上にコップが有り、その中には水が入ってゐる。

c. テープルの上に有るコップ

d. テーブルの上にコップが有れば、ひとつ持って來て。

ラ行變格活用: 敵は本能寺に有り

(2) と (3) とを比較するに、「有る」の語尾變化もラ行四段に映る。ところが、「有る」は「取る」とは異なり、(1: 太字部) のやうな位置において「-り」といふ語尾も取り得るのである。次に例を擧げる。

(4)

a. 机上に酒坏有り。

b. 敵は本能寺に有り。

c. 就活戰線異狀有り。

「テーブル」「コップ」ではイマイチ雰圍氣が出らんので、(4a) のとほり「机上」「酒坏」に替へた。各種媒體において耳目にした (4b--c) も追加しておく。無駄に格調高くなってしまふが、そこは無視されたい。

(4a--c: 太字部) の語尾「-り」は、古い時代に行なはれてゐたものである (そこはかとなく感じられる格調の由來)。(1b, 4: 太字部) の位置に立つラ變動詞は、かつては「-り」に終はってゐた。この、「有る」に生じるラ行四段相當の語尾變化はラ行變格活用 (略稱は「ラ變」) と呼ばれる。

やっぱりラ變、100例有っても、大丈夫

實際は、ラ變「-る」形も、例外とはとても言へないほど多數見出だされる。たゞし、さうした例は大よそ次のやうに成ってゐる[**]。

(5)「-そ(゙)」「-なむ」「-や」「-か」のいづれかゞ文中に現れてゐる (いはゆる係り結び)。

a. 坂の上にそ有る。[坂上尓曽安留]

'坂の上にやなあ、有んねん' (萬葉、卷9、1678)

b. こゝに草の庵や有る?

'こゝに草庵って有る?' (枕草子、第82段)

(6) 疑問文であ(り、「なに (何)」「たれ (誰)」「いか (如何)」などの疑問語が文中に現れてゐ)る。

a. 如何にある? [伊可尓安流]

'どぎゃんあっと?' (萬葉、卷18、4036)

b. もし思し僻むるかた有る?

'ひょっとして誤解したはる?' (源氏、朝顏)

c. など斯くはある?

'なしこぎゃんあっと?' (堤中納言、はなだの女ご)

(7)「-の」が先行名詞を動作や變化の主體として機能させ得る[***]。

a. 御祖父方なりける翁の讀める。

'祖父方にゐてた爺さんの詠んだん (=歌)' (伊勢、第79段)

b. 「娘などの有る」と聞きしは有りや?

'「娘などがゐてんねん」って聞いたん (=その娘たち) はゐてる?'

(うつほ、楼上下)

ラ變、一度めの死: ラ行四段への合流

古代日本語には、ラ變に同じく、文を終止させる時 (以下「終止」。e.g., 前掲 (1)) と、後續名詞を連體修飾する時 (以下「連體」。e.g., 前掲 (2--3c)) とで形を變へる活用型が複數存在した。たとへば、'落ちる' を意味する動詞の活用型。次掲 (8) のうち、aは終止の、bは連體の例である。

(8)

a. 雨の足當たるところ通りぬべく、はらめき落つ。

'雨の足が當たるところを通り拔けて、パラ〳〵゚落ちる' (源氏、須磨)

b. たづが音にいとゞも落つる涙かな。

'鶴の聲にようけ落ってくる涙やなあ' (うつほ、俊蔭)

終止の形は、鎌倉時代以降徐々に連體の形に合流していく[*!]。その流れの中でラ變終止形「-り」も連體形「-る」に收斂していくのである。17世紀にも成ると、終止形「-り」が用ゐられる文脈は (文語調に?) 限定されてゐる。かう成ってくると、ラ變は最早ラ行四段である。

(9) ラ變 ラ行四段

終止 机上に酒坏有り。(舊) わらは柿を取る。

机上に酒坏有る。(新)

連體 机上に有る酒坏 柿を取るわらは

前掲 (4) のとほり、終止形「-り」は今も文語調の文脈にからうじて生き殘ってゐる。このことは重々承知してゐるが、鎌倉時代以降に進行していった終止形から連體形への合流を以って、終止形「-り」を持つラ變は一度滅んだものと見ておかう。

シン・ラ變

ラ變が去り、活用界には平和が訪れ ... なかった (平和とは)。實は、ラ變はしれっと、いや、使用頻度の面から言へば、大手を振って、堂々と生きてゐるのである。

「え、ラ變なんてもう無いっしょ?」と思ったそこのあなた。終止形「-り」に注目し過ぎて、見落としてゐますよ、完了・過去を表す接尾辭「-た」(e.g., 來-た, 見-た, 勝っ-た) や、九州諸方言に分布する形容詞接尾辭「-か」(e.g., 良-か, 固-か, 元氣-か) の存在を。

まづは完了・過去接尾辭「-た」から。16世紀半ば頃から日本に入って來た宣敎師たちの日本語敎科書であった『天草版平家物語』を見るに、「-た」の活用型はラ行四段(およびラ變)のそれとも異なる。同作品中の活用體系は次掲 (10) のとほり。「-た」とラ行四段との蜜月は短かく (そも〳〵有ったのかな疑惑も)、もとのラ變とも異なる活用型「シン・ラ變」にガラパゴス化してしまったのである。

(10) -た ラ行四段 備考

非現實 取っ-た-らう 取-らう ‘-しよう‘ 相當

讓歩 取っ-た-れば 取-れば ‘-したところ‘ 相當

條件 取っ-た-れど 取-れど ‘-するけど‘ 相當

連體 取っ-た-(る) 取-る

終止 取っ-た-0 取-る ラ變は「取-り」

* ラ行四段との差異が見られるところを太字にする。以下同樣。

** 「-0」は語尾無しを、「-(る)」は「-0」ないし「-る」を意味する。

*** 「-らう」は古代語の「-ら-む」に對應。「-む」は、國文法において「推量の助動詞」などゝ呼ばれるアレ。

(10) に似た體系は現代においても珍しくはない。たとへば、越中五箇山郷の伝統方言においては、(イ)「-た」の連體形も終止形に同じく「-0」であり、(ロ) 連用形「-れば」は失はれてゐるが、そのほかは (10) に等しい。

(アホなことに、英文を學友に校閲してもらふ前の版を印刷所に出してしまった爲、英語が酷い。)

「-た」の活用型は、薩摩地方北部や甑島 [こしきしま] 列島の伝統方言においても特徴的である。同方言においては形容詞接尾辭「-か」も特徴的であるから、ひと纏めにして、次に擧げる。

(11) -た -か ラ行四段 備考

非現實 取っ-た-らう 良-か-らう 取-らう ‘-しよう‘ 相當

條件 良-か-れば 取-れば ‘-したところ‘ 相當

條件 取っ-た-いば 良-か-いば 同上

推量 取っ-た-いよう 良-か-いよう 取-いよう ‘-するだらう‘ 相當

連體 取っ-た-0 良-か-0 取-る

終止 取っ-た-0 良-か-0 取-る

* 「-いよう」は古代語の「-る-らむ」に對應。「-らむ」は、國文法において「現在推量の助動詞」などゝ呼ばれるアレ。

https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=5694&item_no=1&attribute_id=19&file_no=1

シン・ラ變の死: そして無活用型へ

變化の流れは絕えずして、しかも、もとのラ變にあらず。

完了・過去接尾辭「-た」の最果ては、恐らくは、讀者も慣れ親しんでゐる現代平凡日本語の無活用接尾辭「-た」である。最早、「-らう」形にしかラ行四段との共通點が見出だせない。シン・ラ變を超えた無活用型。

(11) -た ラ行四段

非現實 取っ-た-らう 取-らう

條件 取っ-た-ら 取-れば

推量 取っ-た-0-だらう 取-る-だらう

連體 取っ-た-0 取-る

終止 取っ-た-0 取-る

『國語國文』22 (2–3)、中央圖書出版社 [再録:『金田一春彦著作集3 日本語のしくみ』

pp. 305--51、玉川大學出版部、2004年]

ラ行四段に合流したかと思へば、シン・ラ變と成り、それをも突き拔けて、無活用化。ラ變先生の次囘作にご期待ください。

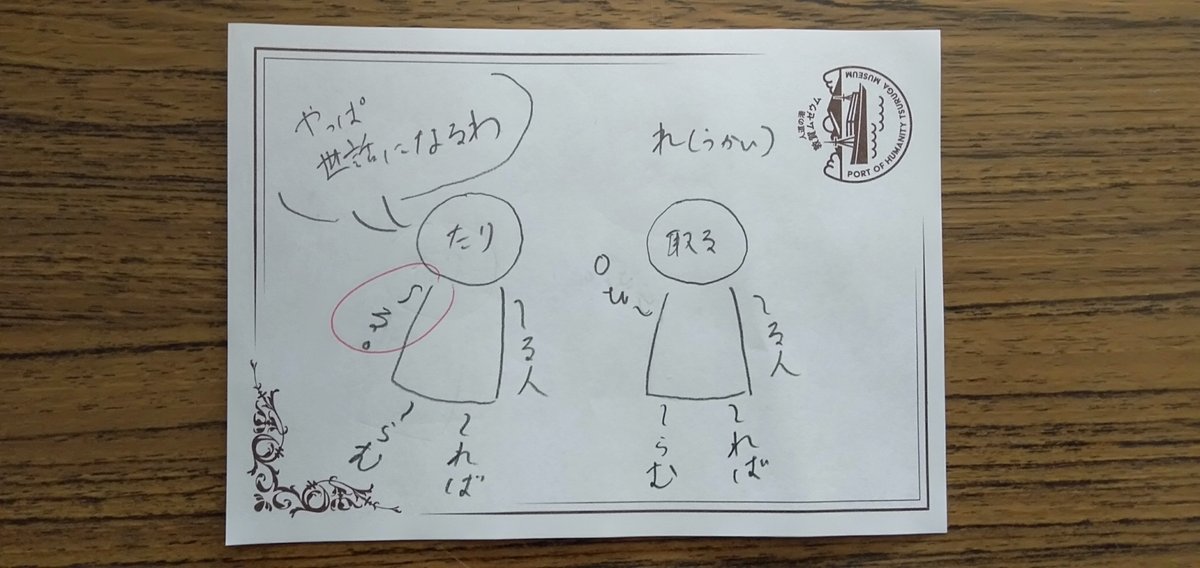

おまけ漫畫: ラ變「-たり」から無活用「-た」へ

[*] 必ずしも辨別的ではない形態を敢へて採用する因習。國文法に言ふ未然形 (e.g., 取ら-ず、上げ-ず、來[こ]-ず) を見出し語にすれば、活用型が分かるものを。

[**] (5--7) のいづれにも該當しない例が相當數に上ぼる爲、「大よそ」に留めた。次掲 (i) はいづれも、ラ變動詞「-る」形が締める文に見られる特徴 (5--7) を缺いてゐる。

(i)

a. 幼き人けいめいして出でたれば、車ながら立ちて有る。(かげろふ、中)

b. 數ならぬかたにても長らへし都を捨てゝ、かしこに沈み居しをだに

「世人に違ひたる宿世にもあるかな」と思ひ侍しかど、「生ける世に

行き離れ、隔たるべき中の契」とは思ひかけず、同じ蓮に住むべき、

後の世の賴みをさへ懸けて、年月を過ぐし來て、俄かにかく覺えぬ

御事出で來て、背きにし世に立ち返りて侍る。(源氏、若菜上)

c. 宣はせねど、いと有り難き御氣色を見奉るまゝに、明け暮れの

ことぐさに聞こえ侍る。(同上)

[***] この機能を持つ要素は、言語學において主格 (nominative case) と呼ばれる。次掲 (i: 太字部) がそれ。なほ、古代日本語の「-の」は基本的に先行名詞を連體修飾要素として機能させる。この機能を持つ要素は屬格 (genitive case) と呼ばれる。次掲 (ii: 太字部) がそれ。古代日本語の屬格としては、「-の」のほかに「-が」「-つ」「-な」も擧げられる。((iid) を打ってゐるさなかに、「みなと (港)」が「み-な-と (水-の-戸)」であることに今更氣附いた。)

(i)

a. 博士の愛した數式

b. クラヽが立った

(ii)

a. 天の川 [安麻能我波] (萬葉、卷18、4126)

b. 我が衣手 [和我許呂母弖] (萬葉、卷15、3712)

c. 沖つ宮邊 [於枳都美夜敝] (萬葉、卷18、4122)

d. 水な底 [美奈曽己] (萬葉、卷20、4491)

[*!] 終止形から連體形への合流が進行し始めてからも兩者が音調 (=基本周波數 (fo) の上がり下がり。「はし」3種 (端/橋/箸) を區別する要素) を違へてゐたかは、勉強不足につき知らず。終止形と連體形とが元々は音調を違へてゐたことは、次の先行硏究から分かる。

https://bibdb.ninjal.ac.jp/SJL/view.php?h_id=0270690800

いいなと思ったら応援しよう!