自己組織化の探究と実践

組織開発のファシリテーターとして、私がこの1年最も探究したキーワードは「自己組織化」でした。この記事では、自己組織化に関する探究や実践についてまとめてみようと思います。

1. 自律分散型組織を本質的に理解したい

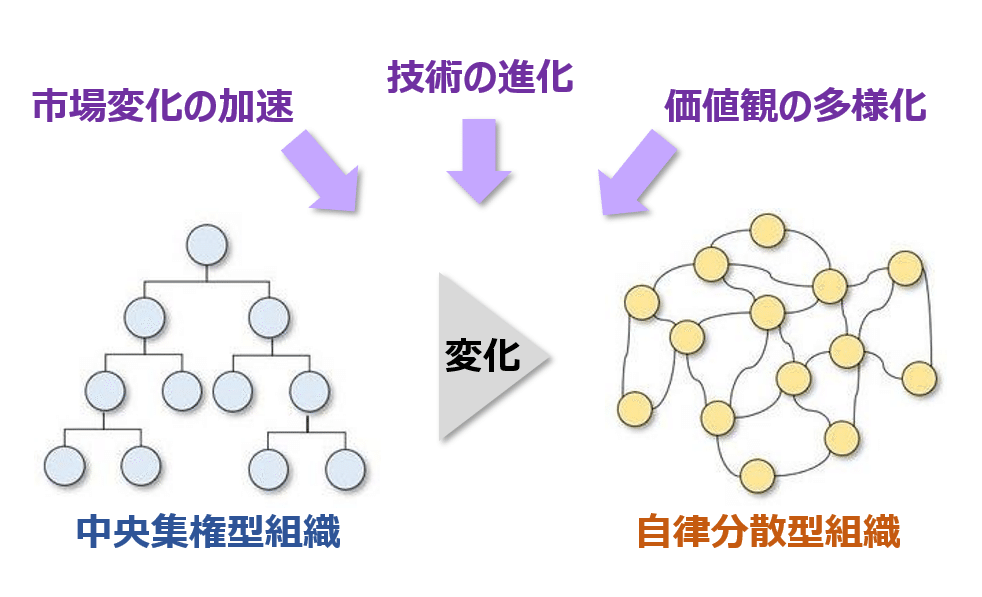

市場変化の加速、技術の進化、価値観の多様化…。VUCAの時代と言われる現代、組織のあり方も従来の中央集権型から、自律分散型に変化する。自律分散型の組織は、複雑な環境に自律的に適応し、創造的な成果を生み出し、メンバーのモチベーションも高い。・・・そんな話を良く聞きます。

私も以下の記事にあるように、自律分散型組織に関する考察や仮説を探究・実践してきました。ただ、なんとなく分かるようで分からないという感覚もあったので、本質的に理解したいと思っていました。そこで自律分散型組織の重要概念である「自己組織化」って何だろう?前提とする世界観である「複雑系」って何だろう?ということを探究するようになりました。

2. 複雑系とは何か?

2-1. 近代のパラダイムへのアンチテーゼ

「複雑系」とは一言でいえば「近代科学のパラダイムへのアンチテーゼとなる、新しいパラダイム」です。パラダイムとは、ある時代に支配的なものの見方・考え方の枠組みであり、近代科学において支配的だった二元論、決定論、要素還元論などの枠組みに対して、複雑系は異なる枠組みを持っています。これらの違いを踏まえて、近代科学は機械論的、複雑系科学は生命論的という対比もできます。

ここで挙げた近代科学のパラダイムは科学の分野に限らず、私たちの生活や仕事の中でも、「あっちとこっちに切り分ける」「要因が分かれば結果は予想できる」「部分に分けて考える」など、当たり前の感覚として共有していないでしょうか?つまり、複雑系は私たちの常識とは異なる世界観を示すことがあります。

2-2. 複雑系科学の展開

複雑系の科学は、1960年代のバタフライ効果などのカオス理論研究や、1970年代の自己組織化の研究から端を発し、1980年代アメリカでサンタフェ研究所という複雑系の分野横断的研究所が設立され、発展してきました。

現在では、数学、物理学、生物学、社会学、経済学、経営学など様々な分野に展開しています。例えば物理学では量子力学、経営学では対話型組織開発の理論的基礎として位置付けられています。

一方で哲学、特に東洋哲学では、古代から老荘思想や仏教など複雑系の世界観に通じる思想が発展していました。

2-3. 複雑系の特徴らしきもの

なかなか捉えにくい複雑系ですが、少しでも理解を進めるために、様々な文献から「複雑系の特徴(らしきもの)」を抽出して列挙してみました。また、それらをイメージとして理解するために図にしてみました。

・複数の要素が相互作用し循環するシステム

・下位と上位のシステムが相互作用する入れ子構造

・全体に部分が含まれ、同時に部分が全体を含む

・矛盾や対立するものが同時に存在する

・環境はそれぞれ異なる視点の認識の集合体

・認識は客観になりきれず、システムに影響する

・複雑で予測できないふるまいが起きる

・ふるまいと認識を繰り返しながら自己を形成する

・動的で不安定な環境から秩序が創発する

3. 自己組織化とは何か?

複雑系の重要概念である自己組織化は、外部からの制御や指示がなくても、システムの構成要素が相互に作用し合うことで、自発的に秩序やパターンを形成する現象です。例えば、魚が群れを成して泳いだり、蟻の群れが効率的な採餌ルートを確立する現象も、自己組織化の例です。この現象は生物だけでなく、社会や組織でも観察されます。組織メンバーが自律的に行動しながら影響を与え合うことで、効果的な協力体制や新しい価値が創発されることがあります。

以下では、自己組織化の現象が表れる構造である、フラクタル構造と散逸構造について書きます。

3-1. フラクタル構造

フラクタル構造は、部分を拡大していくと全体と同じようなパターンが繰り返し現れる構造です。例えばシダの葉や海岸線など、自然界でよく見られます。組織でも、チーム、部署、会社全体など、異なる階層で同じようなパターンが繰り返し現れることがあります。

3-2. 散逸構造

散逸構造は、環境との間でエネルギーが活発にやりとりされるカオス状態から、自発的に秩序ある振る舞いが創発する構造です。例えば、お湯を温め続けると対流が発生し、規則的な六角形のパターンが形成されるベナール対流が代表的な例です。このべナール対流を研究して散逸構造を提唱したイリヤ・プリゴジン氏は、1977年にノーベル化学賞を受賞しました。

散逸構造は、以下の3つの条件が揃うと成立するといわれています。

①環境との活発なエネルギーのやりとり(カオス)

②変化のきっかけとなる ゆらぎ

③フィードバックループによる変化の増幅

例えば鍋の中のお湯に火をかけてべナール対流が起こる例では、

①熱エネルギーが鍋底から入って水面から出る状況(カオス)で、

②鍋底で熱されたお湯が上がって小さな対流(ゆらぎ)が生まれ、

③水面で少し冷えたお湯が今度は鍋底へ沈んで(フィードバック※)循環する流れが生まれ、②③の変化が鍋全体に広がり繰返される、というイメージです。

※ここでいう「フィードバック」とは、システムのアウトプットが再びインプットとして帰ってくることです。

4. 散逸構造の人間集団への応用

散逸構造の理論は、熱力学の分野だけでなく、生命や社会など幅広く応用できる概念として注目されています。私は、自己組織化を起こす散逸構造の3つの条件(カオス、ゆらぎ、フィードバック)が、人間集団の中でどのように具体化されるのか?に関心を持ち、いくつかのケースで観察,考察してみました。

4-1. 対話セッションの場合

私はファシリテーターとして対話の場を作ってきた中で、参加者同士のやりとりから自発的にアイデアや関係性が創造される、つまり自己組織化する場面を数多く見てきました。そこでまずは対話セッションの場に散逸構造の3つの条件がどのように具体化されているか?を考えてみると、以下のように整理できました。

<対話セッションにおける散逸構造の3条件>

①カオス:多様な参加者、参加者の組分け、活発な交流や意見交換など

②ゆらぎ:問い、参加者の想い、想いを発せられる心理的安全性など

③フィードバック:議論の可視化と俯瞰、他者からのコメント、振返りと内省など

4-2. 学校の授業の場合

近年、学校教育の分野で「学び合い」という手法が注目されています。学び合いは、教師が教えるのではなく,子どもが自律的に行動して互いに教え合いながら、学習課題を達成していく方法です。これも自己組織化の例だと思い、学び合いを実践する小学校教員の友人に授業を見学させてもらうと、散逸構造の3つの条件を観察することができました。

尚、学び合いについては以下の動画で分かりやすく解説されています。

<学び合いの授業における散逸構造の3条件>

①カオス:授業中は自由に調べ,歩き回り,友達や大人と話すことができる、塾や得意不得意による学習到達度のバラつき

②ゆらぎ:具体的な学習課題、課題の全員達成への動機付け、教師が教えることを手放すこと

③フィードバック:全体の課題達成状況の可視化、教師からのフィードバック、学び合いのプロセスに関する振返り

4-3. チームの場合

私の一番の関心は、チームにおける散逸構造とは何か?です。多くのチームの組織開発に伴走した中で、上からの指示ではなく、メンバー自らの意思によって連携,模索しながら新たな価値が生まれる、つまりチームが自己組織化した場面も多くありました。その状況を散逸構造の観点で振り返ると、以下のように整理できました。これらは、学習する組織、知識創造企業、アジャイルスクラムなどの組織のあり方にも共通点を見出せるものでした。

<チームにおける散逸構造の3条件>

①カオス:チーム内外で多様な知識,知恵が活発にやりとりされること

②ゆらぎ:チームのビジョン実現に向けてメンバーが想いと裁量をもつこと

③フィードバック:内省と対話により、チームのやり方,あり方を見直すこと

現在私は、この探究から得られた「チームにおける散逸構造の3条件」を明示的に活用して、チームの自己組織化を促す組織開発を実践しています。

5. 私から始まる自己組織化

5-1. 客観にはなりきれない

ここまで複雑系や自己組織化を客観的に捉えようとしてきましたが、複雑系は前述の通り「認識は客観になりきれず、システムに影響する」のでした。つまり、組織開発の実践者として自己組織化に向き合うとき、私は組織に対して客観的存在ではなく、私も自己組織化の一部ということです。むしろ、私自身が散逸構造の一部としてふるまうことで、自己組織化の現象が波及するとも考えられます。そこで、自己組織化や複雑系についての考察を、「自分がシステムの一部である」という視点でとらえ直してみたいと思います。

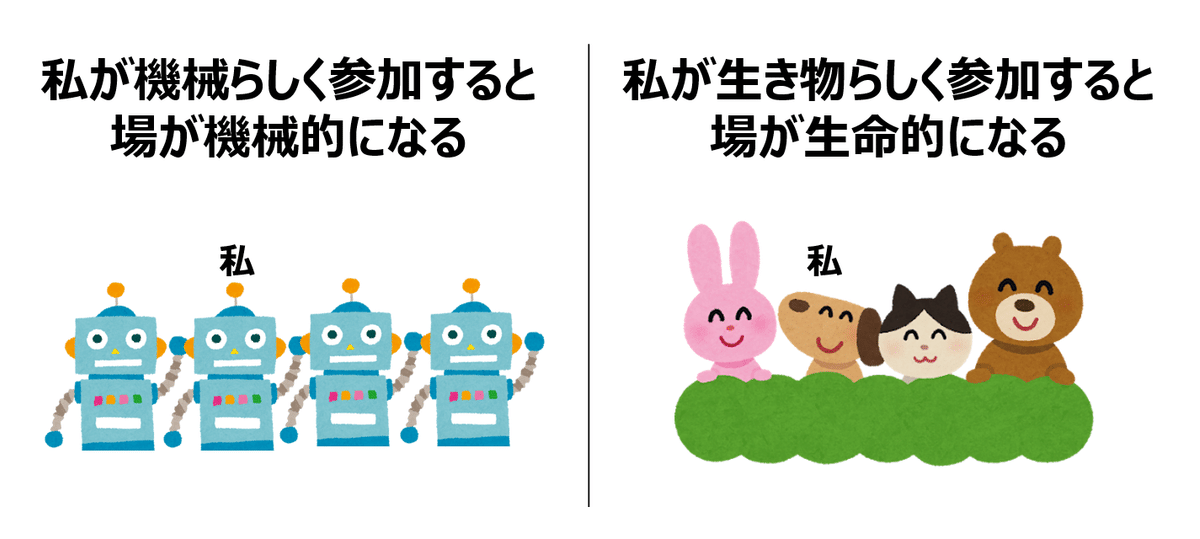

5-2. 生き物らしく参加する

「近代科学は機械論的で、複雑系は生命論的」という点を踏まえると、自己組織化するチームや組織も、機械ではなく生き物として捉える必要があります。さらに、自分がシステムの一部となって自己組織化が波及するならば、私自身がチームや組織の中で、機械ではなく生き物らしく参加することが必要となってきます。では「生き物らしく参加する」とはどういうことか?私も探究途中ですが、以下のようなあり方や接し方ではないかと考えています。

<”生き物らしく参加する” あり方や接し方>

・リラックスしてフラットな気持ちでいる

・自分や相手の気持ちを大切にして、無理をしない/させない

・相手とのつながりを感じながら、共に楽しむ

・その場で起こることをオープンに受け入れる

5-3. カオスと秩序を行き来する

ここまで自己組織化を"構造"として捉えてきましたが、システムの参加者としては、"構造"よりも"経験"として理解する必要があると考えました。

散逸構造で起きることを経験として捉えられるのが、ケオディック・パス(Caotic Path)というカオスと秩序の間を行き来するプロセスです。カオス状態では、新たな可能性が見つかりますが、崩壊しそうで不安になります。一方で秩序ある状態では、落ち着いて形にできますが、統制されがちで退屈になります。ケオディック・パスは、両者のバランスを取りながら意図的に往復するプロセスです。ケオディック・パスはダンスにも例えられ、踊り手には、カオスと秩序の間のバランス感覚と、カオスに身を委ねる勇気が求められます。

5-4. 世界と自分を複雑系として捉える

以上のように探究,実践するうちに複雑系に慣れてきたのか、私自身の世界の捉え方も少しずつ変わってきました。

例えば、システムの階層構造という視点で世界を捉えると、自分→地域→日本→地球→太陽系→銀河系→•••→宇宙全体と広がります。その宇宙の全要素が相互作用するシステムが世界ならば、私たちなどとても儚く曖昧な存在に思えます。

一方、部分の中に全体と同じパターンが再現するフラクタル構造を踏まえると、宇宙ほどに複雑な身体的,精神的システムが、私たちの中にも命として宿っている。そう思うと心強く感じます。

このように捉えると、無常,無我を感じながらも、自分の中から湧く衝動(ゆらぎ)に従い世界に働きかけ、自己組織化していこうかな、という気分になってきます。

6. 異なる景色が見えるレンズ

ここまで「複雑系や自己組織化とは何か?」「散逸構造は人間集団でどう現れるか?」「私から自己組織化するとはどういうことか?」という問いについて考えてきました。

特に最後の話は、以前の自分なら「非科学的だ」と退けたかもしれませんが、今は「非科学的なのではなく、科学のパラダイムが異なるんだな」と受入れられるようになりました。

受入れるだけでなく、複雑系というレンズを通して、世界がこれまでとは異なる景色で見えることにワクワクします。そうなると、「複雑系の先には、どんなパラダイムがあるだろう?」と妄想がさらに膨らんでいきます。

<参考書籍>

いいなと思ったら応援しよう!