【未来医療⑩News】2022年のヘルスケアトレンド、災害医療DXなどなど

ごきげんさまです。喜業家つぼです。

喜業家つぼのヘルスケアニュース何卒よろしくお願いします。

加藤先生のデジタルヘルスケアトレンドは、2021年度は増刷されなかったために需要と供給のバランスが悪くなって値段が数倍になりました。今度、2022年版が販売されることに伴ってニュースが出てきていました♪

勉強になるなぁ

1)2022年の医療ヘルスケアトレンド

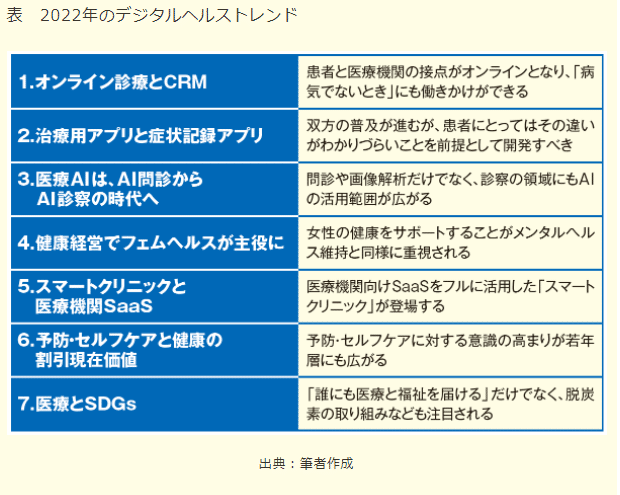

医学・行政・ビジネスの観点から医療・ヘルスケア業界の事業戦略を考える本連載。今回はデジタルヘルス領域の第一線から見る2022年のトレンドを7つの観点で考察する。社会に広がるDXの波は医療・ヘルスケア領域にどのような影響を与えるだろうか。

2)データ化されない患者情報

アクセンチュアは2月1日、ヘルスケアに対する意識・行動についての調査結果を発表した。それによると、日本では世界平均と比べて、ITを活用したヘルスケアソリューション(デジタルヘルス)の普及が遅れているといい、同社はデジタルを用いた受診相談や診療支援で受診を効率化したり、慢性疾患を持つ患者データを収集して医師と共有したりすることが必要だとしている。

3)電子処方箋の未来

来年1月の運用開始に向けて、電子処方箋の導入準備が進んでいる。システム整備や医療機関・薬局への導入支援に関する予算措置とともに、医療機関や薬局など関係者の連携と協力を明記した「地域における医療及び介...

4)災害医療DX

救急・災害医療を支援するシステムを取り扱うバーズ・ビュー株式会社(所在地:東京都文京区、代表:夏井 淳一、以下 バーズ・ビュー)は、医療機関向けDXツール「MAXHUB」を、2022年1月に販売開始いたしました。

5)再生医療 ドライアイ治療

再生医療スタートアップ企業の株式会社U-Factor(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:井島 英博、以下:U-Factor)は、慶應義塾大学医学部眼科学教室(東京都新宿区、教授:根岸 一乃、非常勤講師:小川 葉子、特任講師:清水 映輔、特任助教:佐藤 真理)と共同で、U-Factorが研究開発している乳歯由来歯髄幹細胞培養上清液※1(以下、幹細胞培養上清液)を用いたドライアイの共同研究(以下:本共同研究)を、2022年2月1日から開始しました。

6)デジタルヘルスの世代差

説明会では、同社が実施した「ヘルスケアに対する意識・行動に関するグローバル調査」の結果を基に、日本におけるデジタルヘルスサービスの利用動向や将来の活用においての課題・方向性が解説された。

7)医療機器プログラム

前編「『医療機器プログラム』(SaMD)認証制度を英国政府が改正 重視するポイントは」に続き、後編となる本稿も、英国医薬品医療製品規制庁(MHRA:Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)がソフトウェアやAI技術を「医療機器」として認定するための新しい制度と議論の動向を取り上げる。

8)三井物産ヘルスケアDX

三井物産がヘルスケアのデジタル変革(DX)に商機を見いだす。ヘルスケア分野で新会社の設立や業務提携を進め、病院における人員配置を最適化するサービスなどの開発、提供に取り組んでいる。堀健一社長は「デジタル技術を使い、ヘルスケアを将来の収益の柱に育てようとしている」と力を込める。(森下晃行)

9)脳トレの今

年齢に関わらず、認知機能を維持・向上させるトレーニングの開発に多くの関心が寄せられています。東北大学はこのほど、脳活動をリアルタイムでフィードバックしながら脳トレを行うことができるニューロフィードバック脳トレを開発。その効果検証を行ったところ、脳活動が高い状態でのニューロフィードバック脳トレは、従来の脳トレよりも認知機能を有意に改善する効果がみられたといいます。今後、様々な場面での積極的な応用が期待されます。(庄子 育子=Beyond Health)

10)地域包括ケアシステムとデジタル化

地域包括ケアシステムに取り組まれるようになって数年が経ちました。地域包括ケアシステムの概念の中に、医療を急性期、回復期、慢性期に分類し、それぞれ別の医療機関が分担するという考えがあります。その際、重要となるのが患者の医療情報の適切な伝達です。

現状では情報の伝達手段として紙の紹介状などを利用していることが大半です。政府は情報伝達の円滑化を目的として電子カルテの標準化を推進しています。厚生労働省主催の「医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ」では、傷病名、アレルギー情報、退院時サマリー、診療情報提供書、処方情報などの標準コードを整備することで、他の医療機関の医療情報の閲覧など情報伝達が進むことを目指しています。