Legendary RC を買った。(その8)

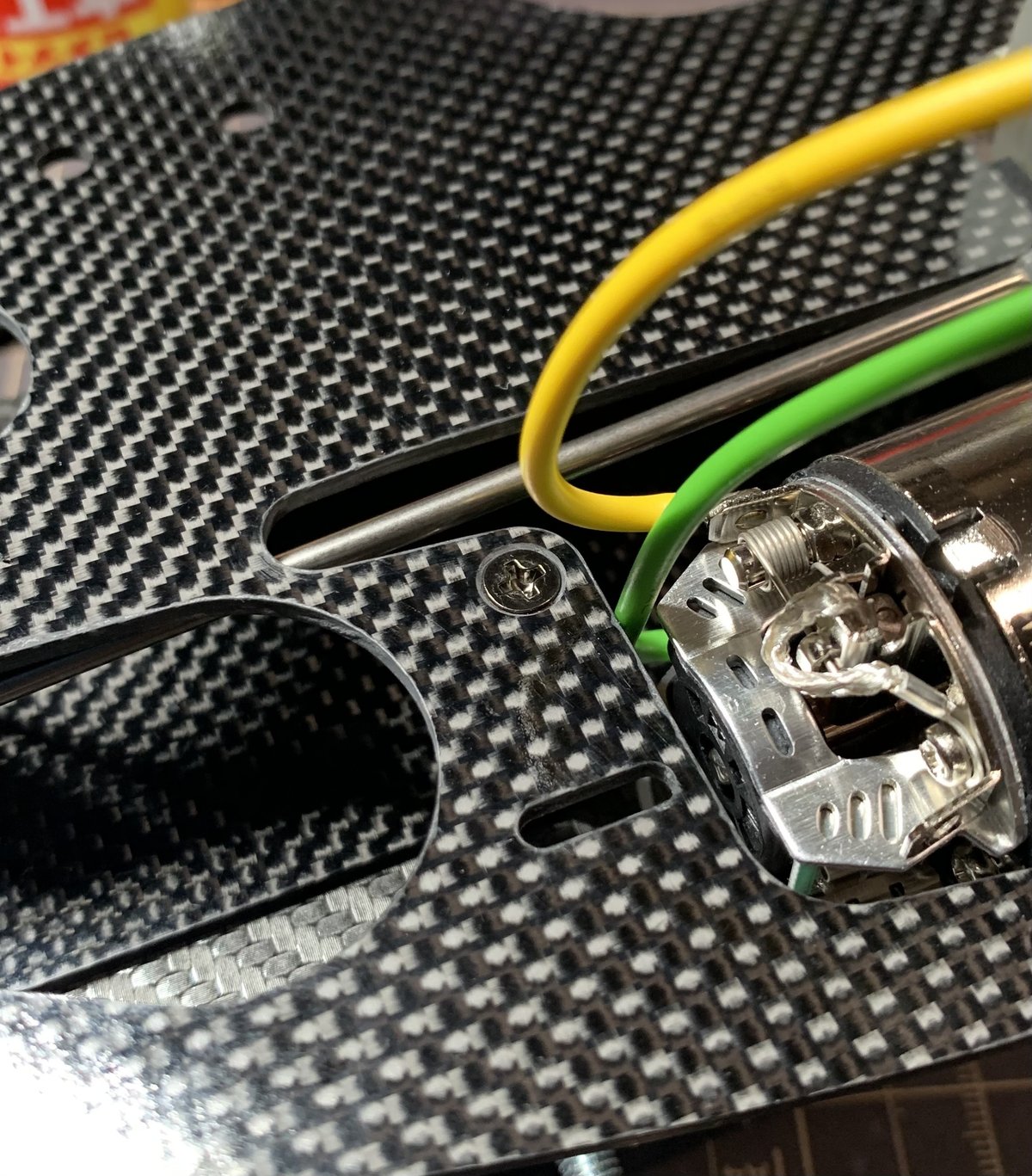

8ページに移って、リアのサスアームを組む。

金属のボールジョイントを使った長さ調整式のサスアームで見た目がとてもカッコいいが、長さと向きを揃えるのが難しかった。

しかも苦労して組んでから、ネジロック剤を塗るのを忘れたことに気付いた。走行中に緩まないことを祈る。

ロアデッキに、サスアームを取り付ける座を組んでいく。

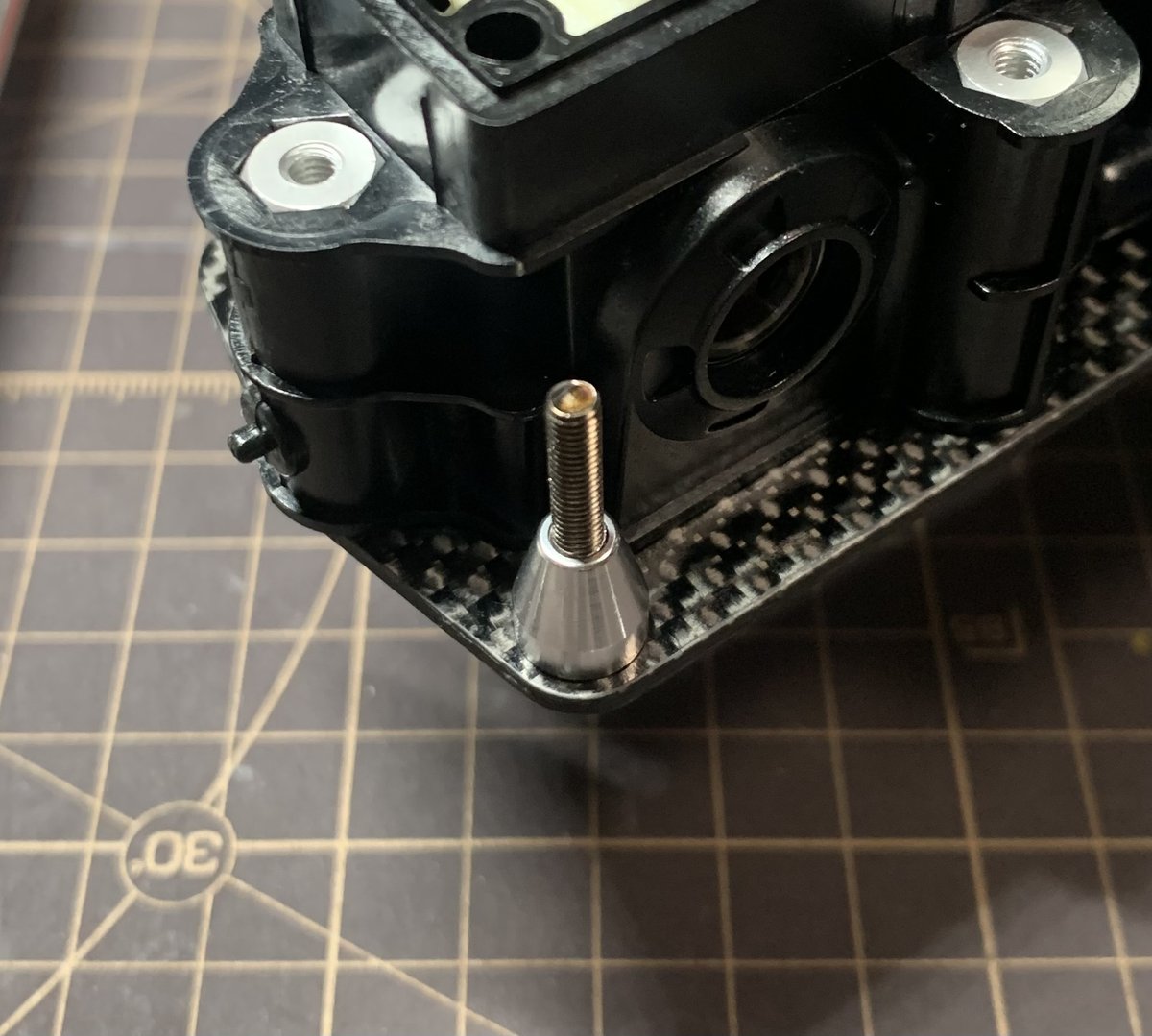

デッキ裏から長い皿ビスを突き出し、そこに円錐状のパーツを差し込む。

サスアームを通す。

更に円錐状のパーツを差し込む。

円錐状のパーツにはネジが切ってあるので、ネジロック剤をビスに塗ってから締めた。

左側も組み立てる。

金属製ボールジョイントは、組んでからもスルスルと動くので気持ちが良い。

トルクスプリッターを組む。

センターデフはトルクスプリッターとロックが選べるが、トルクスプリッターを選択した。

トルクスプリッターは、一方向にしか回転しない特殊なベアリングを使って、アクセルをオフにした時や前輪の回転の方が後輪の回転より速い時に、フロントへの駆動が無くなる(四駆から二駆になる)ようにしたもので、そうやって前後のトルク配分を分けて(スプリットして)いる。

当時の四駆バギーはアンダーステア傾向のものが多く、コーナーでフロントの入りを良くするために考案されたらしい。

素人ながらそれを味わってみたくて、組んでみることにした。

どういう原理かは分からないが、シャフトにワンウェイベアリングを差し込んで回すと、たしかに一方向にしか回らない。面白い。

ロック式の方は、シャフト先端のプロペラシャフトが挿さる部分は金色のスリーブが一体化してあるが、トルクスプリッターはなぜか金色のスリーブが別体で、それを留めるためにゴムのOリングを使うようになっている。

ここはすごい速さで回転するのに、大丈夫なのか?と思いながら組んだ。

モーターのピニオンギアと繋がる大きなスパーギアをはめて、シャーシにセットする。

フロント側は組んであるので、トルクスプリッターにはプロペラシャフトを差し込んでから、ギアボックスにセットした。

フロント側も…

8ページはここまでだが、ギアが丸見え状態で置いておくのもどうかと思い、先に進んだ。

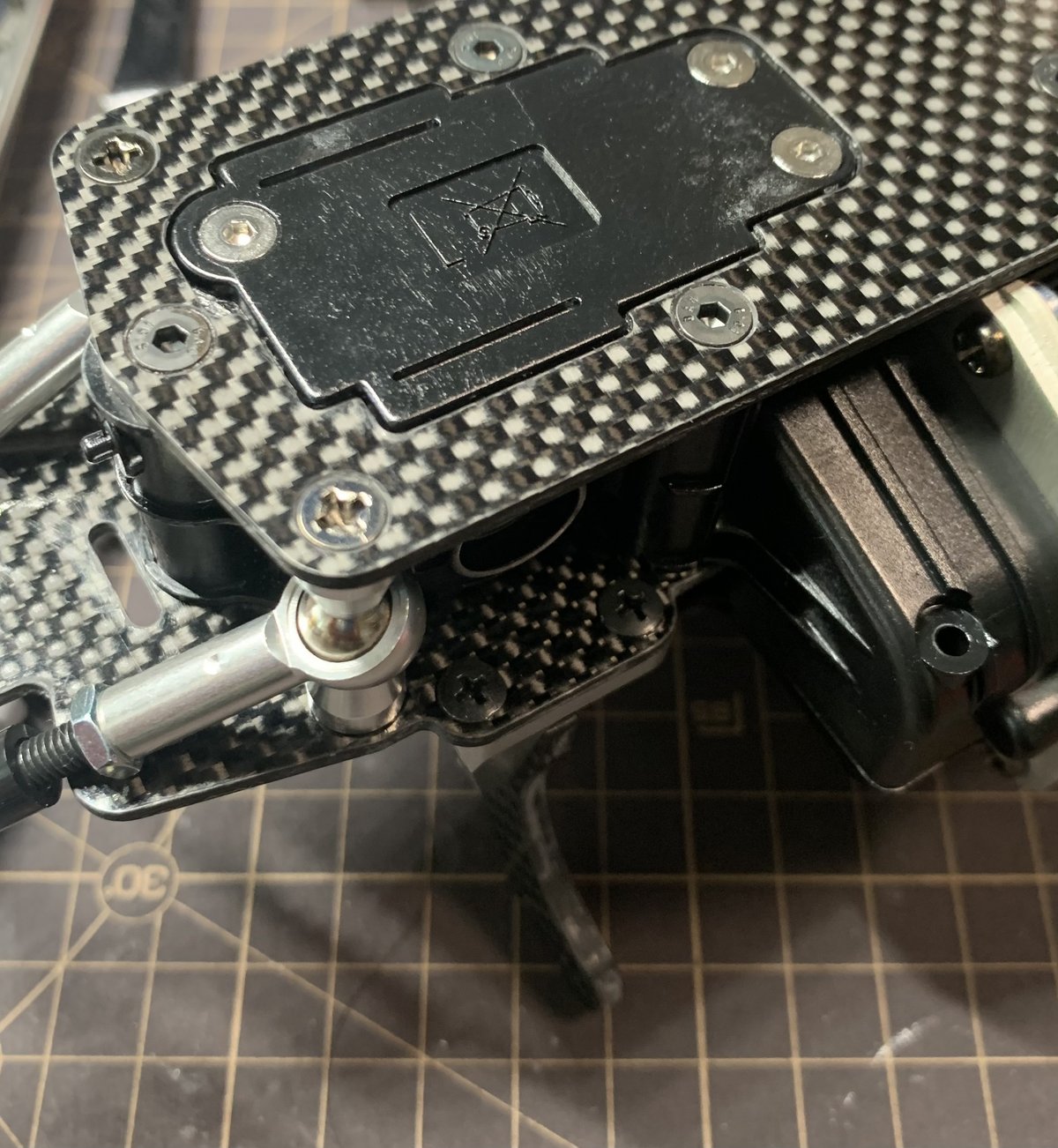

9ページではアッパーデッキをドッキングし、ギアボックスにフタをする。ますますカッコ良くなっていく。

アッパーデッキを載せる支柱をビス留めする。

アッパーデッキを載せてビス留めする。

プロペラシャフトがアッパーデッキにスレスレの所を通っていて、何度も干渉していないか見返してしまった。

それと、当時はこれでも高剛性を誇ったのかもしれないが、TT-02などのシャーシと見比べると、なんとなく捻りに弱そうな印象を受けた。

ちなみに、アッパーデッキはシャーシに取り付ける前に、ドライバー人形を留めるためのポストを取り付けておく必要がある。

フロント側のビスを留める。

ここもタップを立てて、ステンレスヘックスビスで留めた。ネジロック剤には木工用ボンドを使っている。

リアのギアボックスにスパーギアとデフギアを繋ぐべべルギアをセットして、フタをする。

ここで、ピニオンギアとスパーギアの隙間を調整して、モーターマウントのビスを締め込んでおいた。

ビスは付属のMネジを使ったが、一か所だけタッピングビスの箇所があったので、タップを立ててステンレスヘックスビスを使った。

全部組んだ後で余裕ができたら、全てステンレスかチタンのヘックスビスに交換して、見た目を揃えたいと思っている。

カバーを被せた後のギアボックスはとてもコンパクトで、複雑な機構が中に入っているとは思えない。

全体を見てみる。

いやー、カッコいい!

カーボンシャーシがここまでカッコいいとは、思いもしていなかった。

もし当時これを手に入れることができていたら、どうだっただろう?

とても興奮しただろうけど、きっと今ほど上手く組めていなかっただろう。完成させられなかったかもしれない。

そういえば、一人っ子で色んなおもちゃを持っていた友達がアバンテを持っていたこと、モンスタービートルの従兄がバンキッシュにテクニゴールドモーターを付けてかっ飛ばしていたことを、急に思い出した。

ダンパーステーを組む。

ここも金属パーツなので、ネジロック剤を忘れず塗布する。

シャーシに取り付ける。

シャーシを逆さまにして、裏からフラットビスでアッパーデッキ側に留める。

無段階に高さを変えられるコンパクトなメンテナンススタンドが非常に役に立っていて、ダンパーステーを付けた時と同じ高さにしておいて組めば、ダンパーステーを手で抑えていなくてもビスを差し込みしやすく、とても組みやすかった。

表返すと、カーボンのダンパーステーがそそり立っていて、めちゃめちゃカッコいい。

これで9ページ目が終了だ。

この次は、足回りを本格的に組んでいく。

続く…

Koshichi Museum by Muuseo

https://muuseo.com/Koshichi-museum