四輪クローラーを組んだ。

子供の頃に欲しかったラジコンや気になったミニ四駆を組んで遊んできたが、実はほとんど走らせていない。

走らせたくない訳ではなく、走らせてナンボだと思ってはいるのだが、実際走らせるとなると、ラジコンは屋外かつそれなりに広い場所が必要だし、ミニ四駆は室内で走らせられるものの、速すぎるのでクラッシュして終わるのが目に見えている(実際にローラーが割れたことがある)ので、組んでは棚にしまって、を繰り返していた。

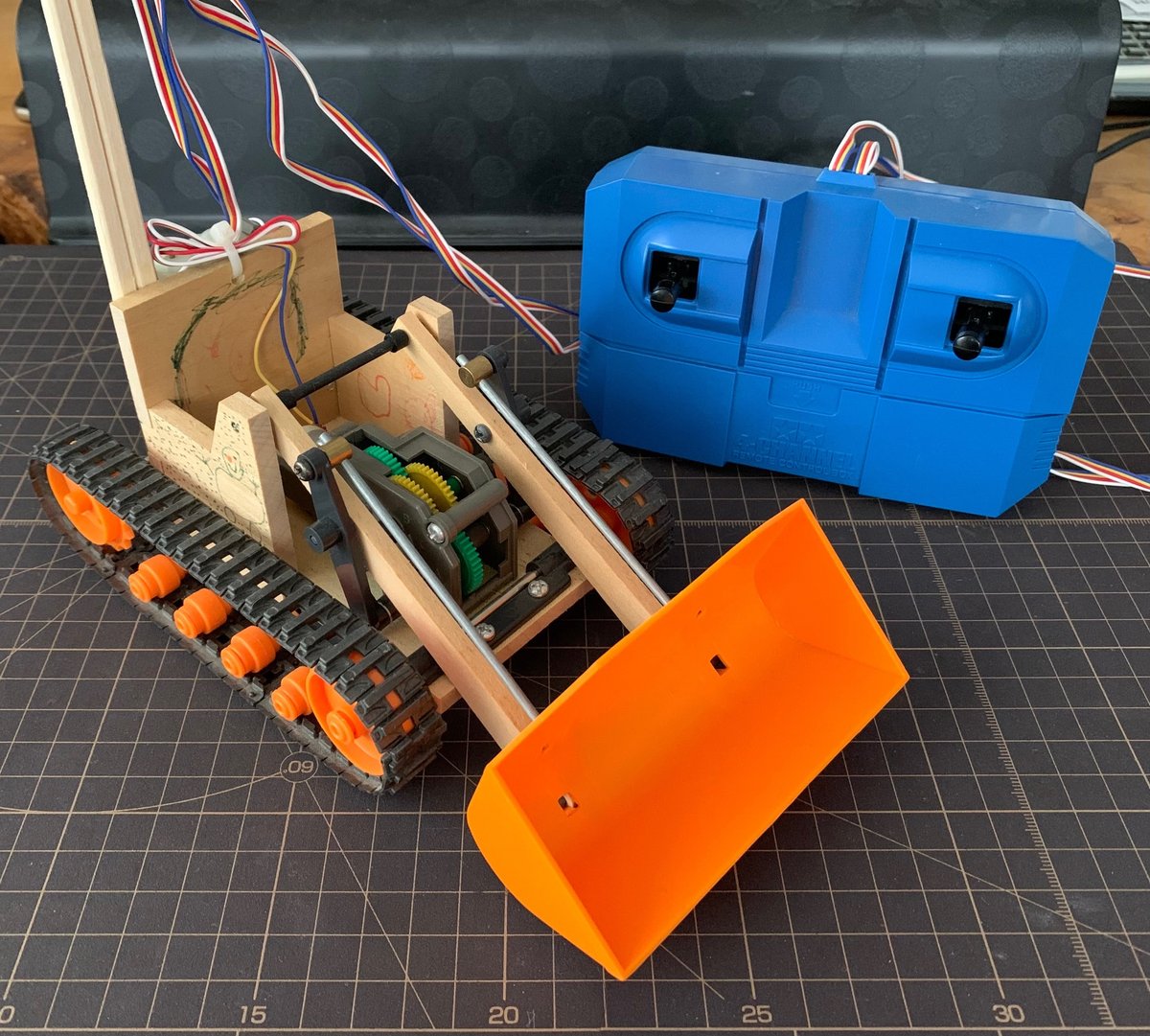

でも、何かを走らせたい欲求が高まる時があり、それを満たすために、最近は昔組んだショベルドーザーを引っ張り出して軽くレストアし、ほぼ毎日のように走らせている。

当時まだ幼かった子供たちに、ボディに絵を描いてもらってから組んだものだ。

当時は“アナ雪”が流行っていたので、それらしきものが描かれてある。

単一乾電池2本で動き、履帯を回すモーターとショベルを動かすモーターによって、けっこう本格的な動きをする。

操作に慣れれば、ショベルを上下させながら前後進することができ、床に個包装の飴などを撒いて回収する遊びをすると面白い。また、悪路走破性が高く速度が低いので、家の中で十分に遊べるところがいい。

そうして遊んでいるうちに「楽しい工作シリーズ」の魅力にハマり始め、新しいキットが欲しくなってきたので、タミヤのサイトや動画を参考にして一つ買ってみた。

それが今回組む「四輪クローラー」だ。

ミニ四駆と同じように前進あるのみ!のマシンだが、四輪が三角形の履帯になっており、ドライブシャフトが三角形の頂点の位置を通っていてハブリダクションのようになっている。

なので悪路走破性がかなり高そうで、意外と最低地上高が低いショベルドーザーよりよく走るかもしれない。

ミニ四駆の箱より一回りちょっと大きな箱を開ける。

箱の一番底にある説明書を取り出す。

ワクワクする瞬間。

ミニ四駆の説明書より大きな説明書は、横に長い紙を二つ折りにして、もう一回二つ折りにしたものだ。

中身を見ると、ミニ四駆よりギアボックスが複雑でビスも使うので、ラジコンの説明書に近い感じだ。

まずは、ギアとビスの袋を開けておく。

モーターは配線済みで、皮剥きまでしてある。はんだ付けなどの電工があまり得意ではない自分にはありがたい。

説明書の1番から組んでいく。

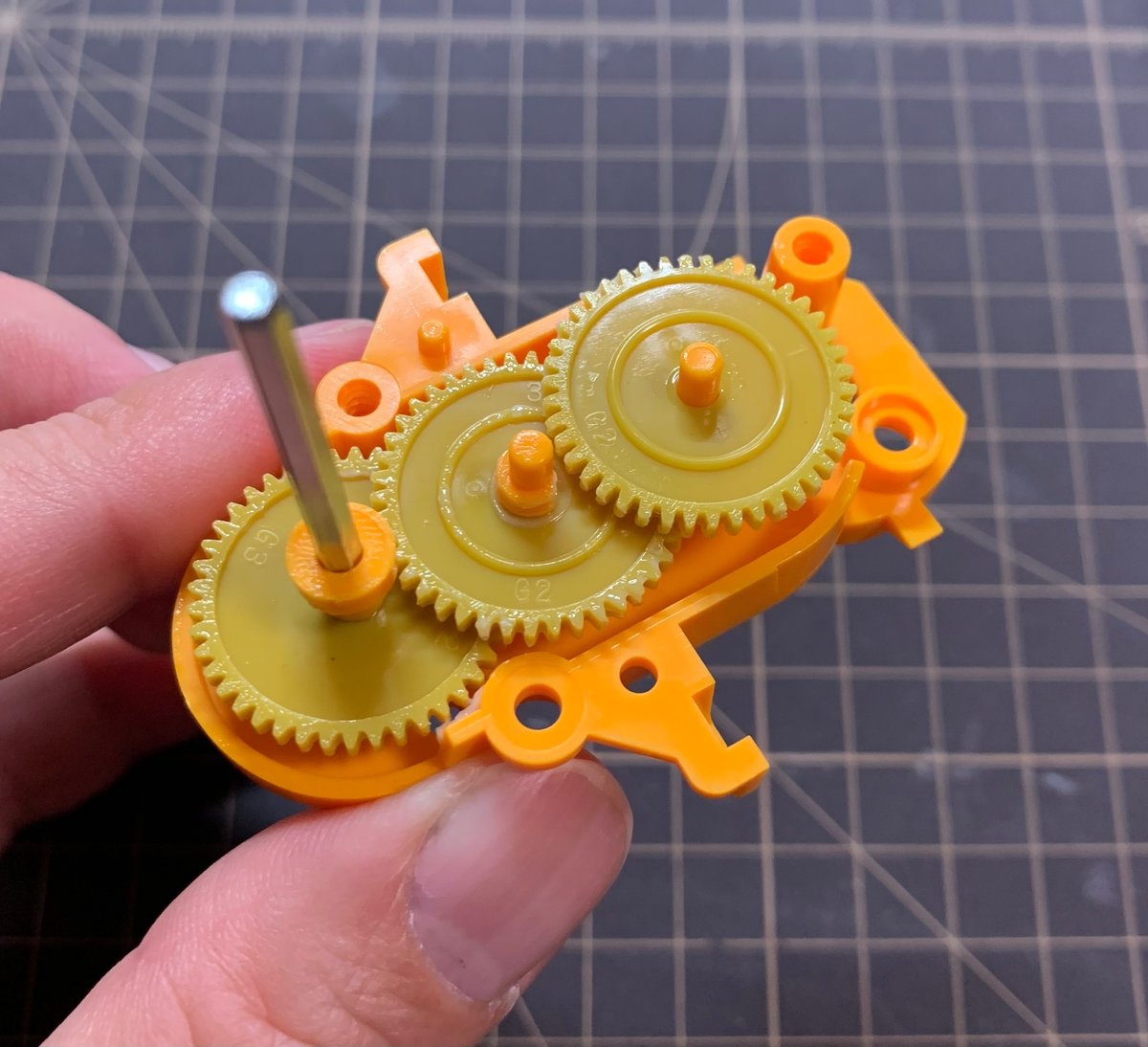

モーターが取り付くメインのギアボックスに使うギア類だ。

ギアをギアボックスに組んでいく。

全てのギアをはめた後、反対側のケースでギアをサンドイッチにして、タッピングビスで留める。

ギアボックスが完成。

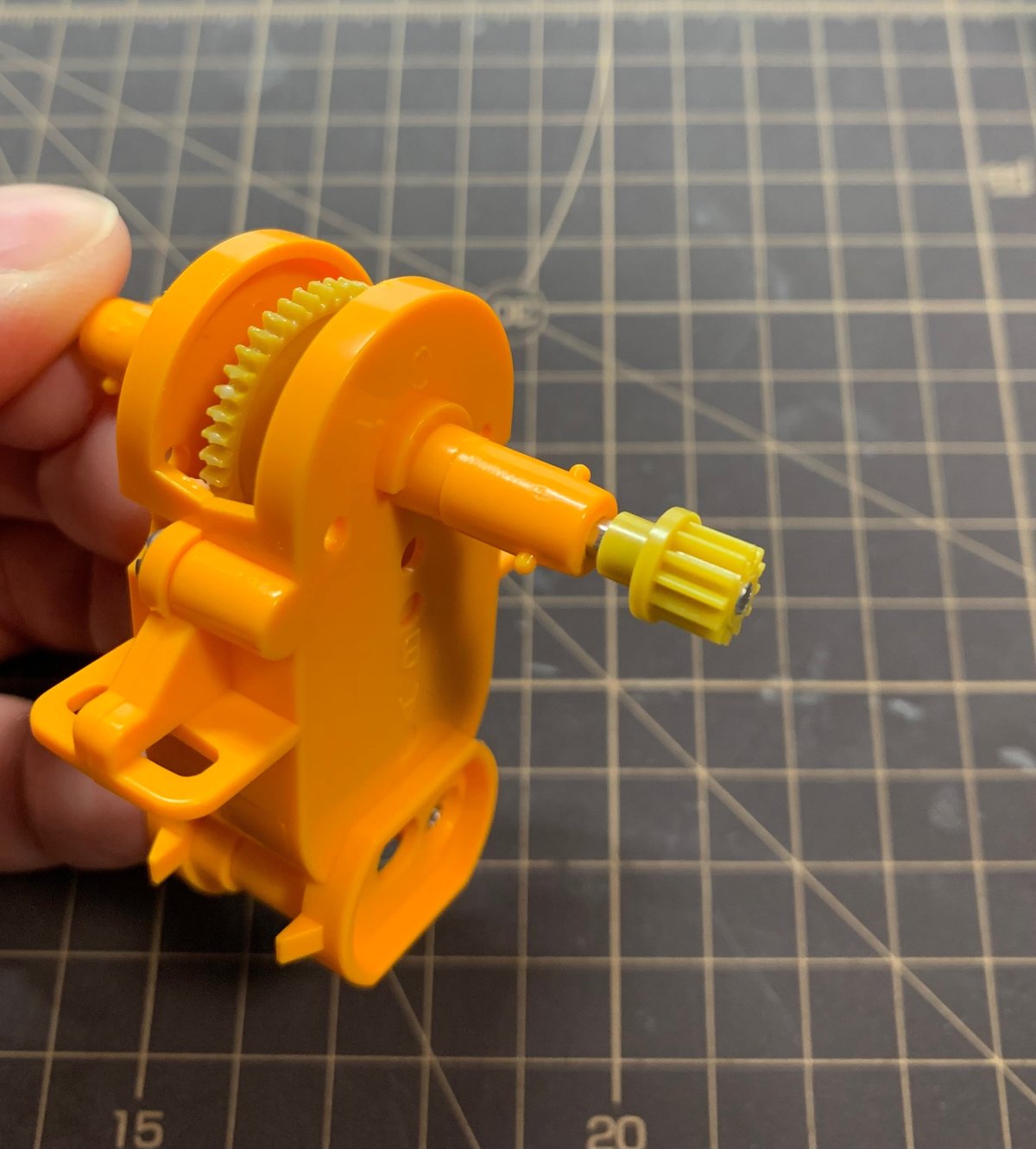

ギアボックスから突き出ている長いシャフトはプロペラシャフトなので、ここに部品を取り付けていく。

突起の付いた筒状のパーツをシャフトに通す。

シャフトの両先端に取り付けるギアを用意する。

ピニオンギアを取り付け治具に置き、六角形のシャフトをピニオンギアの六角形の穴に当てて挿し込む。

ちなみに治具はAパーツのランナーに付いているが、番号は採番されていないパーツだ。

ここまで来ると、この長いシャフトがプロペラシャフトなんだなぁと想像が付く。

実はここまで来て、プロペラシャフトにギアを組む時に向きを間違えていたことに気付き、1番から組み直した。

部品の向きをよく見ないと間違いやすい箇所が所々あるので、よく確認しながら組んだ方がいい。

ここまで組んで思うのは、TT02シャーシを組んだ時にも感じた、合理的な設計の数々だ。

これまでのキットであれば、例えば半割りになっているギアケースの片側はA1パーツ、もう片側はA2パーツとなっていて、使い回しはできなかった。

それを、A1パーツを反対向きに使ってA1パーツ同士を組み合わせることで、ギアケースが組めるようにしてあるのだ。

こうして、例えばA1からA20までのパーツが一つのランナーにセットになっていたものを、A1からA10までのパーツが一つのランナーにセットになっているものを2セット使うことで、組むことができるようにしてある。

そうすると、射出成形する金型を小型化・シンプル化することができ、ランナーの大型化を抑えて梱包を小さくすることができる。

また、パーツ点数自体は変わらなくても、同じ形状の部品が増えて部品の採番数が減ると、説明書に記載される番号が減り、結果的に組み間違いを減らすこともできていると思う。

設計の素晴らしさに感心しながら、組み進めていく。

続く…

Koshichi Museum by Muuseo

https://muuseo.com/Koshichi-museum