メディアの自由と責任・中編(金明秀)

■日本のイエロージャーナリズム

メディアの自由と責任・前編では、『自由で責任あるプレス』が発表されるまでの米国メディア史を材料としてメディアの社会的責任について論じてきたが、日本のメディアについてもほぼ同様のことがいえる。捏造スキャンダル、センセーショナリズム、好戦的愛国主義をイエロージャーナリズムの特徴とするなら、20世紀前半の日本のメディアにはおおむねそれらが該当するためだ。

米国においてイエロージャーナリズムの問題点を象徴するもっとも悪名高い事件が米西戦争だとするなら、日本のそれは関東大震災(1923年9月1日)後の朝鮮人虐殺事件だろう。

震災の混乱にまぎれて「朝鮮人が井戸に毒を流した」「朝鮮人が暴動を起こした」などの流言がはびこり、市民の自警団や官憲が5000人ともいわれる朝鮮人(および朝鮮人と誤認された人々)を惨殺したということはよく知られた歴史だ。しかし、そもそも、予測不可能な地震の当日に朝鮮人が組織的に連携をとって暴動を起こしただとか、どこに隠し持っていたのかもわからない大量の毒をいっせいに井戸に流しただとかいう、いかにも疑わしいはずの流言を、なぜ人々はすんなりと信じてしまったのか。

その謎を解くカギは、じつは、三一独立運動にある。1919年の3月1日に現在のソウルから始まった朝鮮半島の独立運動は、基本的には非暴力抵抗運動であり、それがのちにガンジーらアジア・アフリカの非暴力抵抗運動へと影響を与えた、ということは現在では歴史教科書にも記載されている事実だ。しかし、当時の日本本土のメディアはかならずしもそう報道はしなかった。新聞記事の見出しに多いのは「騒擾」「暴徒」「扇動」「不穏」などであり、当初から暴徒による擾乱活動だというとらえ方が一般的であった。同年3月10日付の東京朝日新聞の記述にはこうある。「是等は最早示威運動者にあらずして暴民と化し内地人に対しては放火殺人等あらゆる手段を逞しうするものなれば早く鎮撫せざれば其危険図り知るべからず。」(加藤直樹『九月、東京の路上で——1923年関東大震災ジェノサイドの残響』ころから、186頁)

さらに、4月に入ると「不逞鮮人」がメディアのキーワードに登場する。9月にはほぼ同じ意味の「怪鮮人」という表現も登場するが、これらは「植民地支配に不平を抱く朝鮮人」くらいの意味から「テロリスト朝鮮人」までを包括するあいまいな言葉である。当初は独立運動に関連して用いられていたこの言葉は、しだいに犯人不詳の強盗事件にまで「不逞鮮人のしわざか」というかたちで拡散し、新聞の扇情報道の定番ネタとして後々まで定着していった。

どうしてこのような意味の拡散が生じたのかといえば、当時の日本人は独立運動の広がりを目にして、“日本人の支配に服属しない朝鮮人”というイメージになんとなく得体のしれない不気味さを感じていた。その架空のイメージに、あたかも実体があるかのように感得させて安心させるためのマジックワードが「不逞鮮人」であった。しかし、このマジックワードを用いることで得体の知れない不安は消えた反面、「いつもそばにテロリスト朝鮮人が潜んでいるかもしれない」という潜在的な認識を形成することとなった。

金富子の研究によると、日本各地発行新聞のなかで「不逞鮮人」に関する見出しが記された新聞記事件数は「1919年以前は皆無だが(中略)1919年4月から震災があった1923年までの4年半で119件に急増」したという(「関東大震災時の『レイピスト神話』と朝鮮人虐殺」『大原社会問題研究所雑誌』669)。そして、「1923年9月1日。その日の朝刊にも『怪鮮人怪鮮人3名捕はる/陰謀団一味か』(東京朝日新聞)の見出しが躍っていた」(加藤前掲書、188頁)。朝鮮人への恐怖をあおる扇情報道が流されたまさにその日、関東大震災は起こった。

どの朝鮮人が不逞鮮人なのかはわからないが、「植民地支配に不平を抱く朝鮮人」が不逞鮮人であるなら、すべての朝鮮人が不逞鮮人であってもおかしくない。そして不逞鮮人であれば「テロリスト」だ。テロリストならば組織的に暴動を起こしたり、大量の毒物を隠し持っていたとしても不思議ではない。ならばすべての朝鮮人が社会の敵だ――そんな連想が荒唐無稽な流言に信ぴょう性を与え、歴史に残る朝鮮人虐殺事件を生み出した。朝鮮人虐殺のピークは9月3~5日。その惨劇のさなかにも、被災を免れた新聞各社は「震災の混乱に乗じて朝鮮人が暴動を起こした」という「不逞鮮人」流言を報道し続けたのである。

なお、「不逞鮮人」流言を最初にメディアを通じて流そうとしたのは、内務官僚として治安管理にあたっていた正力松太郎だという説がある。その正力が震災時の虎の門事件で責任を問われ、新聞経営者に転身したというのは、日本のイエロージャーナリズムを考えるうえで含蓄のある逸話だ。

それ以降の状況は周知のことだろう。「不逞鮮人」流言を垂れ流しまくった日本メディアは、それがすべて虚報であるとはっきりしたあともなんら反省するところはなく、扇情報道をもって戦争賛美論を煽り立てていった。日中戦争が泥沼化した段階でも戦況を冷静に評価するような記事は見られず、むしろ非戦闘員の虐殺事件を英雄視するかのような論調で国民感情を刺激した。また、1933年の国際連盟脱退は明白な外交の失敗であったにもかかわらず、メディアは全権大使・松岡洋右(ようすけ)を英雄としてほめそやすのみであった。メディアは翼賛体制に先だって、好戦論を自発的に煽りたてていったのである。

■日本における「メディアの社会的責任論」

「全国の新聞社・通信社・放送局が倫理の向上を目指す自主的な組織」を謳う日本新聞協会という団体がある。設立は戦後間もない1946年7月であり、設立と同時に戦後日本におけるメディア倫理の基本となる「新聞倫理綱領」を発表した。新聞倫理綱領の制定過程については渡辺武達「メディア倫理の社会的パラダイム―米・英・日の原初的検討から」(2004年)に詳しいが、翼賛体制下で政府・軍部の宣伝機関に堕していた日本のメディアが敗戦を契機に突然生まれ変わるはずもなく、これはGHQ(連合国軍最高司令部)の指導によって受動的に制定されたものにすぎなかった。

ハッチンス委員会による報告書『自由で責任あるプレス』に相当するのが、日本新聞協会に設けられた「新聞法制研究会」による報告書『新聞の自由』(1952年)と『新聞の責任』(1956年)であるが、渡辺は『新聞の自由』については「内容が希薄にすぎる」、『新聞の責任』については「裁判になった名誉毀損事例の分析が主で、新聞という言論機関が社会に対してどのような責任をとらねばならないかについての感覚が稀薄」と評価が厳しい。メディアの「責任」を裁判で違法性を指摘されないことだと矮小化して(あるいは他者に判断をゆだねて)いる以上、「責任についての洞察と基本的視点がない」という批判も甘受すべきだろう。法に触れさえしなければ何をやってもいいのかという疑念を抱かせかねないからだ。

さらに大きな問題は、日本メディアは米国と同じくイエロージャーナリズムを実践した経歴を持ち、さらにはファシズムへの自発的服従という、言論機関としての自殺行為まで経験したにもかかわらず、戦後70余年、『新聞の責任』からでも60余年が経過した現在にいたるまで、日本の主要メディアを総合する権威ある機関において、ついぞメディア倫理に関する主体的で包括的な議論が起きなかった、ということである。米国のハッチンス委員会もメディア業界の外部からメディア倫理を議論するというスタンスをとったが、発案そのものはメディア王のひとりヘンリー・ルースによるものであり、自身がオーナー編集長を務めるタイム社を通じて巨額の委員会設立資金を拠出している。それと比較すれば、日本メディアは過去の経験に対する反省に欠けているという印象は否めない。

それでも、新聞社の場合、各社ごとに新聞倫理綱領を具体化する取り組みを行ってきている。より信頼性の高いメディアだという信頼に応えるため、専門家倫理が発達しているということだろう。また、テレビやラジオ放送局は、視聴者の希望にかかわらず公共の電波を発信するという特性があるため、「公共の福祉に適合するように規律」するという放送法の縛りを受け、総務省の許認可を受ける必要がある。そのため、容易に国家の介入を招きかねないということで、第三者機関である放送倫理・番組向上機構(BPO)が一定の倫理規制力を発揮してきた。しかし、それ以外のメディア――その代表格は雑誌メディアである――は、実質的になんのメディア倫理にも縛られず、どこの監督省庁にも規制されないかたちで、戦前から引き続きイエロージャーナリズムを更新し続けているというのが日本の現状である。

とはいえ、もちろん、雑誌メディアの記事がすべてこれらに当てはまるということではない。むしろ、「雑誌ジャーナリズム」という言葉が存在することからもわかるように、日本を代表する調査報道の多くが、新聞に比して一記事あたりの文字数に余裕のある雑誌メディアの中から生まれてきたことも周知の事実だ。業界としてそうした優れたジャーナリズムを称揚する制度も設けている。

だが、いくら優れたジャーナリズムが実践されていようとも、非倫理的な報道を規制するための制度は非常に乏しいといわざるをえない。差別語や事実関係の誤りなどをチェックする校閲レベルの工夫はあっても、文章全体の差別性を規制する仕組みはない。また、校閲で訂正候補が示されたとしても、編集部がもとの表現を生かすと決定すれば、校閲の権限で強制的に修正するということはおそらくないだろう。その結果、いざ人権侵害などの問題が起こったとしても、業界として再発防止の仕組みを設けるなどの取り組みが行われることはない。業界どころか出版社単位ですら、明確に法に触れたり裁判を提起される恐れがないかぎり、コンプライアンスに問われることは考えにくい。ペンの権力を手にしていながら、それに見合った社会的責任を果たす仕組みが乏しいとなれば、易きに流れる者が出てくるのは理の当然である。

「易き」とは、ハッチンス委員会の提言に即していうなら、「ウソをつく」、「偏った意見のみを報じる」、「マイノリティへのヘイトを利用する」、「教育的役割など意に介しない」、「特定のリーダーに忖度して議題を制限する」――そんな手段を用いて発行部数増だけを追求する私欲に満ちたイエロージャーナリズムということになる。

■休廃刊事件

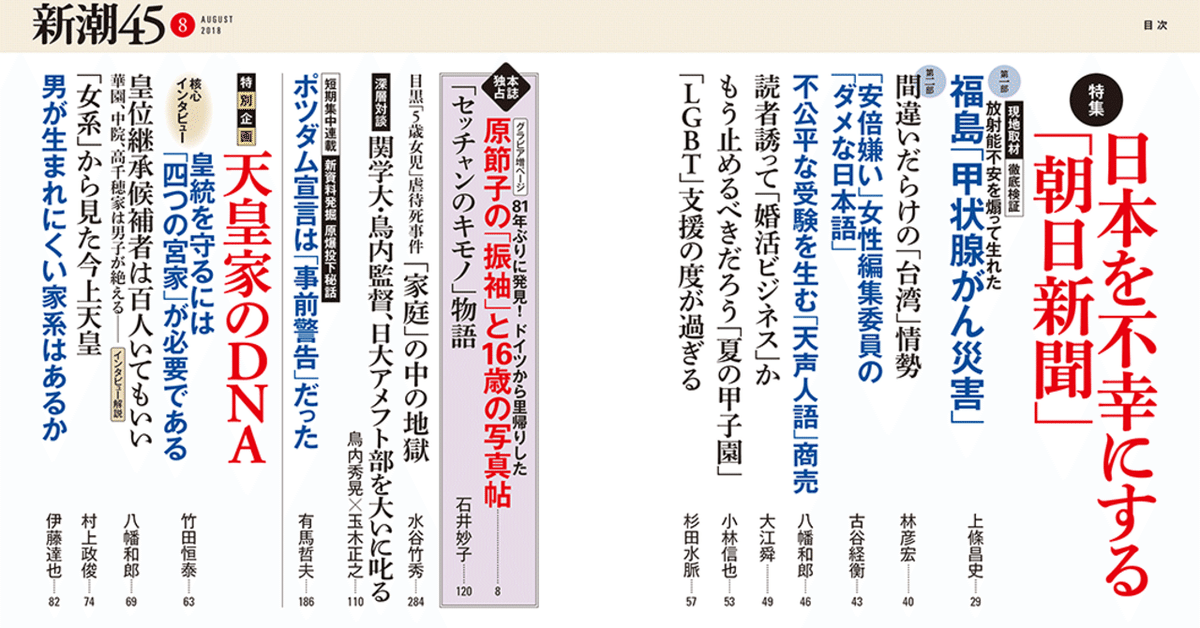

テレビ放送と新聞を除けば、メディア倫理について実効性のある対策がとられていないと書いたが、ある意味で例外的といえるような事例もある。いわゆる「マルコポーロ事件」と「新潮45事件」だ。前者は文藝春秋が刊行していた雑誌『マルコポーロ』に掲載されたホロコースト否定論の記事、後者は『新潮45』に載ったLGBTへの偏見を含む記事が社会的な非難を浴び、記事を掲載した月刊誌そのものが廃刊ないし休刊にいたった事案である。見ようによっては、「メディア倫理を問われた出版社が批判に応えて社会的責任を果たした」構図だと捉えることもできるだろう。その意味で「例外的といえるような事例」と書いたのだが、話はそう単純ではない。

やや回り道になるが、メディア以外の一般企業の場合を考えてみよう。たとえばスターバックス社の場合、2018年4月、フィラデルフィアの支店内で商談をしていた2名の黒人客を店員が「不法侵入」として警察に通報した。これが人種差別ということで社会的非難を浴びると、最高経営者が被害者に謝罪をするとともに、支店長を解雇。さらに全米8000以上の支店を一時閉鎖し、17万5000人の全職員に人権講習を実施。「これで解決とはいえないが、まずは最初の一歩です」との公式声明を発し、社会的責任に応える姿勢を示した。

2019年6月にも、人気化粧品専門店の「セフォラ」が400以上の全店舗を休業し、人権講習を実施すると発表したばかりだ。問題となったのは、同年4月30日にカラバサス店で買い物をしていた黒人歌手SZA(シザ)を万引きだと疑って警備員を呼んだという事件だ。SZAがこれをツイッターで告発すると芸能界と芸能メディアを巻き込む大きな反響があり、セフォラとしても徹底的な対応を迫られた格好だ。

スターバックスやセフォラほど徹底するのはめずらしいとしても、プラダやグッチなど差別的だと告発された場合の対応はおおむね共通している。すなわち、差別問題で告発された一般企業の社会的責任の果たし方として、(1)公式謝罪、(2)事実関係の調査と懲戒処分、(3)人権講習などの再発防止策の3点がひな形として定着しているということだ。

「マルコポーロ事件」と「新潮45事件」に話を戻すと、いずれもひとまず公式謝罪は行われた。しかしながら、批判対象となった記事にはどういう種類の問題があったのか、問題を抱えた記事がなぜ掲載されるにいたったのか、出版社内の誰にどのような瑕疵があったのか、そうしたプロセスが透明性のある形で検証されることはなかった。「マルコポーロ事件」では社長や編集長が解任されたが、「新潮45事件」では懲戒処分は発表されていない。また、両事件とも、再発防止策は何一つとして公表されていない。雑誌そのものは廃刊ないし休刊の措置となったが、『マルコポーロ』や『新潮45』のような発行部数の少ない新興雑誌については財政的な判断からしばしば休廃刊が行われてきたところであり、経営者に再発を恐れさせるほどの打撃を与える措置とまではいいにくい。つまるところ、公式謝罪だけはなされたものの、雑誌を切り捨てるという乱暴な措置だけで手打ちとなったため、むしろ問題は解決されずに温存されてしまったと捉えることもできるのである。

解決されずに温存された問題とは、もちろん、イエロージャーナリズム(にともなう倫理的トラブル)である。同種の問題は「マルコポーロ事件」と「新潮45事件」にかぎらず、これまでにも継続して発生してきた。むしろ、構造的に発生してきた問題の中で、たまたま、2件だけがスポンサーを巻き込む大問題となったため、休廃刊さわぎに追い込まれただけだと理解したほうが実態に近い。新潮社から刊行されている雑誌の中からいくつかの記事例をとりあげ、そのことについて解説していくとしよう。(後編へ続く)