アンディ・ウォーホル展に行ってみた 完全ソロ美術鑑賞について思索する

今回はアンディ・ウォーホル展 に行ってみましたのでそれについての記事をアップしたいと思います。

今年の9月頃から、あちこちでアンディ・ウォーホル展開催のポスターが貼られる ようになりました。

個人的にはこの展覧会にいければよいな、と思っていたのですがひょんなことから次男と展覧会に3回ほど一緒に行く ことになりました。

そのときにこの展覧会も一緒に行こうかな、と考えていました。

一人で行った

しかし今回は一人で出かける ことにしました。

理由はいくつかあります。

次男の興味が将棋メインになってきた

次男は今までにも休日や土曜日の午後は家の近くの将棋教室に通っていました 。

一時期あまり実力の伸びが自分自身で感じられない、ということで自主的に行っていなかったとのことでした。期間としては3~6ヶ月の間ぐらいでしょうか。

年末に将棋教室からグループで将棋連盟主催の地方大会参加がアナウンスされていてとりあえず一度教室に顔を出そうか、ということで行ってみたところ、将棋の実力がワンランク上がっているのを実感したとのことでした。実際に教えていただいている先生も同様のことを感じていたようで、ここの所週末はほぼ毎週将棋をしにいっている ようです。

そして、12月の中旬に大会に参加させてもらい、周りの実力の高さ、そして自分の実力でかけているところなどを確認できたようで、そのあとも継続して将棋教室に行っている ようです。

ということから日曜日が結構埋まる ようになりました。

美術館に行く場合はやはり短いとはいえ一日仕事になることが多いので、将棋の時間を美術館行きに割り振るのがつらい 、ということがあるようです。

学校の休みの日に美術館にいきたい

上記のように休日は将棋に振りたいので、美術館にも行きたいけど、平日で学校の休みの日に行きたい という希望があるようです。

私もそれに合わせて休みを取る、という方法が理論的にはありますが、基本的には現実的ではありません。

このようなことでスケジュール的なずれもでてくる ようになりました。

学校の先生のすすめ

学校の保護者会で家内が担任の先生(国語科の先生です)とお話しする機会が最近あったようです。

そこで、担任の先生は学校で紹介した美術展についてはすべて行っているようでびっくりした とのことを家内にお話しして下さったようです。

その上で家内は私と一緒に行っているということ、帰りや帰ってきたあとに感想戦をして楽しんでいる 、というような話しをしたようです。

その上で、先生のアドバイスとしては、

一人で行ってみるとよいかもしれない

感想戦をあとでやってみればよいかもしれない

ということを提案して下さったようです。

最初から最後まで一人で行動する、というのは確かに大事なことです。そして一人で行動する、ということはある意味自分気ままに行動できる、ということでもあります。そういうことから自立心を養うことができる と考えます。

そして、観覧する時間配分も自分でコントロールできる (二人で行っているときはお互いになんとなく時間配分はコントロールしている実感があります)のでより深い鑑賞ができるのでは? ということでした。

更に、感想戦については自分の感じたことを言語化するので続ける方がよいだろう とのこと。上記を踏まえた上で帰宅後しばらく経ってから感想戦をしたらよいのではないか 、という提案でした。

先生の提案は非常に納得するところであり、ひとりで休日にふらりと出かける、というのはちょっと気が引けるものがありましたが家内もよいよ、といってくれたので、ひとりで出かけることにしました。

場所は京都の京セラ美術館 で前回のルートヴィヒ美術館展があった京都の国立近代美術館の道路を隔てて斜め前 でした。

会場へはすっと到着することができました。

美術展の内容

今回は、アンディ・ウォーホルという芸術家ひとりに焦点を当てた美術展でした。

彼の大学時代の作品から始まって、特大の作品まで、150点程度の展示をゆっくりと観覧しました。

この美術展に出展されている作品の大多数は、アメリカ・ピッツバーグにあるアンディ・ウォーホル美術館からのもの のようです。

この美術館は彼が残した膨大なメモやちょっとした書類なども含め(それだけで段ボール700は個ぐらいあるらしい)彼に関するものが一番残っているところ、とのことでした。

展示の説明は非常に丁寧 で、まずは彼のルーツから解説していました。

彼はスロバキアの一地方から米国に渡った両親の下に生まれ、当時東欧の移民が多かったペンシルバニア州のピッツバーグに居を構えていたとのこと。自宅では兄たちとスロバキア語と英語の二カ国語を話し、敬虔な東方カトリック教徒として育ったとのことでした。

そんな中カーネギー美術館の絵画教室に参加したり、映画館によく通ったりしていて、芸術志向であったようです。

彼は家族の中ではじめて大学に進学し、カーネギー工科大学(現在のカーネギー・メロン大学)の、絵画デザイン学科を卒業したようです。工科大学なのに絵画デザイン学科があった 、ということに非常に驚いたし、アメリカの大学の懐の広さを感じました。

芸術家としてのキャリアは学生の頃から始まっていた ようで、母校での教鞭も執っていたとのこと。そのときに工業デザイン課程の設立に尽力したりもしていた ようです。

色々な芸術作品を作成する過程で、時流にも乗っていたようです。彼の有名人のポートレート作品はたくさんありますが、これは有名人からのオーダーに合わせて一定料金(相手によって値段を変えない )というシステムで請け負っていたようです。その中に有名なマリリン・モンローの作品などがあったようです。

東洋、特に日本の美術に関しても興味があったようで、それが来日につながったようです。

彼は2回来日していて、1回目は芸術家として少し売れ出した頃(1956年)、そしてもう一度は1974年だった とのことでした。

そのときに持ち帰ったパンフレットや領収書(そんなものまで残していたのかとびっくりしました)を含めた資料も展示されていました。

人口に膾炙した作品であってもどうしてみんなに知られているか、ということについて丁寧に作品のメタ情報の下、もしくは音声ガイド(今回は無料で音声ガイドを利用することができました)で確認することができ 、立体的に作品を鑑賞することができました。

大体企画展、というと150~200点ぐらいの展示になっているな 、というのが今回感じたことでした。

それ以上の鑑賞はおそらく頭の方が飽和してしまって集中できない 、ということもあるのではないかと思いました。

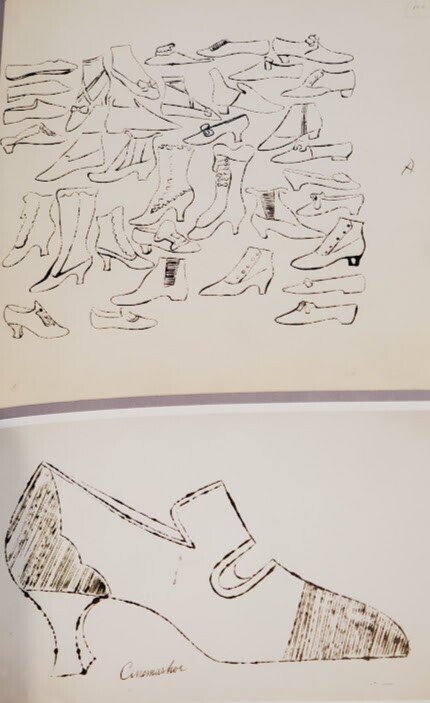

気になった作品

初期の作品

初期の作品は母親がちょっとした仕上げを手伝っていることが多かった ようです。自分ですべてを完成させていなかったことにびっくりしたこと、そして旅行先からの絵はがき(京都から送付したものが展示されていました)は母親に当てて「おかあさん、元気でいるよ」と書いただけのものを送ったりと、微笑ましいものもありました。

初期の彫像およびその前のデッサンですが、手の込んだことを丁寧に仕上げているな、と思いました。彼の作品はどちらかというとマスプロ的なものに見え手作業を前面に出したものは少ないと思っていたのですが、この彫像をつくる前に綿密なデッサンを繰り返し、そしてこの彫像をつくったとのことでした。

そのほかにも金細工に触発されていたようで、金のレリーフの樹木のコラージュや「ゴールド・ブック」という自費出版の小冊子なども展示されていました。

非常にピュアで素朴な感じがして心が洗われるような作品でした。

おなじみの作品

キャンベル・スープ缶

彼がポップアーティストに触発を受けつくった作品 で、誰もが一度は目にしたことのある作品 だと思います。

個人的にはキャンベルのトマトスープ缶の作品だ、と思っていたのですがキャンベルのほかのスープ缶の作品もあり、すべてを一堂に集めていた のでそれは壮観でした。

ブリロの箱

これは前回訪れたルートヴィヒ美術館展にも展示 されていました。あちらは6箱 展示があったと記憶しています。

場所的にお隣になるこちらでは2箱 でした。

彼の作品の特徴は複製可能なものが多いということですが、京都のそれもごく狭い範囲に8箱もブリロの箱がある(2カ所合計して、ということですが)、というのはなんとも奇妙な感じ を受けました。

ブリロの箱の前にはキャンベルのトマトジュースの箱 などもあり、つながりを感じました。

また、それ以外に作品がシャネルやApple・マッキントッシュなど企業の広告に使われているもの も展示されていました。

あと、おなじみの有名人のポートレート がありました。

各人をポラロイドカメラで撮影し、彼がベストと思うものをキャンバス上に投影機を使って拡大し、現像した上で彩色していたとのことでした。

芸術家ではありますが、社会との接点が常にあってうまく社会と自分の芸術の距離を保っている希有な芸術家 だな、と感じました。

お土産を買った

今回もかなりゆっくり観覧して回りましたが2時間弱で鑑賞は終了 しました。

その後は恒例のお土産タイム です。

京都で開催された、ということでなかなか面白いお土産が多かったです。

購入したのは以下のようなものです

落雁

落雁で作品(題名;花)をモチーフとしたものを購入しました。

これはかな凝ったお土産で作品と同様のものが色とりどりの落雁でつくられていました 。

家族と一緒に食べてみましたが、甘さも控えめでおいしくいただきました。

このような凝ったお土産がある、というのは京都ならでは 、と思いました。

チョコクランチ

これは透明のプラスチックのジャム瓶みたいなものにチョコクランチが入っていてその個包装には作品がフィーチャーされている、というものでした。

長男がすごくおいしいといっていて、私が味見をする前になくなっていました 。

清酒

今回の美術展のロゴマークの入った京都の地酒 がありました。

こちらも購入しましたが、まだ飲んでいません。

正月に飲もう と思っています。

あぶらとり紙

女性軍にはあぶらとり紙でも作品をフィーチャーしたものがありましたので、購入しました。有名なよーじやのものです。

あぶらとり紙、どのように使うのか、とかあまり知りませんが女性ターゲットのお土産があるところに細やかさを感じました。

図録

今回は図録をちゃんと購入 しました。

今回のnote記事も図録を参考にしつつ、ひとり感想戦を味わいながら執筆 しました。

また、この図録は次男の予習用 でもあります。

次男も行く、といっていたのでそのうち見るのではないかと思います

美術展に行くと

美術展に行くようになってから新しい発見 がありました。

それは必ず他の展覧会のパンフレットがある 、ということです。

おいているパンフレットからめぼしいのをピックアップすることによって次の展覧会につながる ことに気付きました。

今回も2つほど、気になるものがありました。

ミュシャ展 と、ピカソ展 です。

ミュシャ展はJR京都駅美術館、ピカソ展は以前岡本太郎展で出向いた大阪の中之島にある美術館であるようです。

どちらも来年。楽しみです。

かなり疲れが少なかった

今回は午前9時半頃に出かけ、11時からの予約チケットで実際11時15分ぐらいに入り、13時30分ぐらいに美術館をでました。

京都河原町駅周辺でご飯を食べ(今回は牛肉麵 、というのを食べました。さっぱりしてておいしかったです)帰宅しました。

14時ちょうどの京都河原町駅発の電車に乗り帰宅したのは15時ちょっと過ぎでした。

今回は、昼食の時間が少しずれているにもかかわらずそれほど疲れを感じずに一日の行動を終えることができました 。

これにはいくつかの理由があった のではないか、と思います。

デジタル耳せんを使ったからか?

一つは、電車に乗っているときにデジタル耳せんを使っていた からではないか、ということです。

次男と一緒に行くときはさすがに耳せんを突っ込んで、というのはあり得ないと考えていて、使っていなかったのです。

今回はひとりで1時間超移動するわけですから電車の中での雑音を消すのにデジタル耳せんを使い、道中はデジタル読書を行いました 。今回は電車の中だけでしたのでKindle Oasisを利用 しました。

デジタル耳せんについては以前にも記事を書きました。

雑音が減ることで聴覚への余分な負担が減ることになり、それが疲れの軽減に影響しているのではないか 、と思われます。

小理屈野郎が続けている週1回の新幹線通勤でも、デジタル耳せんをすることによってかなり楽に過ごせているのではないか とそれを使い出してから薄々思っていたのですが、やはり事実のようですね。

気兼ねなく鑑賞できたからか?

今回は、次男の気配を気にすることが無かった のも影響しているかも知れません。

一緒に行っているのでお互いの気配を気にすることは重要で特に気が重かったわけでも気兼ねをしていたわけでもありません 。

今後もひとりで行くことも次男と行くこともあると思いますので、そのときの様子も合わせて結論を出したいと思います。

感想戦について

感想戦についてはもちろんできていません。

次男が実際にこの美術展に行ってから楽しもうと思います。

その折はまたnote記事にしてみようと思います。

まとめ

今回、美術展にひとりで行くことができましたので、その内容をまとめてみました。

ひとりで行くことになった理由、美術展の概要、気になった作品の寸評、そして、お土産についてまとめたり思索したりしました。

今回は一日の行程を消化したあとの疲れが少なかったので園理由についても考察してみました。

今後もひとりで美術展に行く機会があると思いますので、またのびのびと鑑賞をしてみたいと思っています。

ひとりで美術館にふらっと出かけるのもよいものですね。

今後も気になるものを見つけてふらりと美術館に行こうと思います。

いいなと思ったら応援しよう!