【週刊プラグインレビュー】Softube / FET Compressor Mk II

今月はSoftubeから発売されたコンプレッサー

FET Compressor MkⅡをレビューします。

FET Compressor MkⅡは、Softubeが発売したIcons : The Compressor Collectionの中に含まれるコンプレッサーで(単体購入も可能)、見た目通りUrei 1176をモデリングしています。

同社では同じようなコンプレッサーが発売されていたものの、Iconsの発売に合わせて、アップデートが加わり今回のMkⅡとなりました。

Iconsのウォークスルーはこちらを。

FETだけのサウンドはこちらをご覧ください。

第一印象としては、レベルを突っ込んでいった時の挙動がかなり実機のRev.Fに似ているという点、元ネタは1176だけど他社との差別化で新しい機能を加えてオリジナリティのあるコンプに進化させようとしている点、Softubeあるあるのエイリアスノイズ対策が進化している点、などを感じました。

あまりにも有名かつ他社もモデリングしているコンプレッサーになるので、

まず元ネタのコンプレッサーを紹介しつつ、他社製品と何が違うのか、そして結局どの1176系プラグインをどう使えばいいのか、などを考えていこうと思います。

Urei / Universal Audio 1176

まずは今回のプラグインの元ネタであるUrei / Universal Audioの1176について、Vintage Kingによる解説を引用しつつ紹介します。

以下引用元

Universal Audio の1176コンプレッサー/リミッターは、1968年にBill Putnam Sr.が真空管式176リミッターアンプの後継機として製作したのが始まりです。

1176は、FET(電界効果トランジスタ)を分圧器として使用し、インプット・アウトプットに搭載されたトランスと、クラスAラインレベルアンプと組み合わせてコンプレッションを実現します。

1176は「真のピーク・リミッター」として、最短で20マイクロ秒という非常に速いアタックを持ちます。

1960年に発売された176をモデリングした製品としてはRetroの176が有名ですね。

1176の設計は何度も変更され、軌道に乗るまで時間がかかりました。

オリジナルはノイズが多かったのですが、Urei社のBrad Plunkett氏がLow Noise回路を設計してからは、「LN」の名称が加えられました。

その後、改良が重ねられ、現在ではA、A/B、B、C、D、E、F、G、Hの9種類のリビジョンが存在します。

フェイスプレートの外観から、Revision A、A/B、BはいずれもVUメーターの周囲に青い塗装が施されていることから、「ブルーストライプ」の愛称で呼ばれています。

C〜Gはブラックアルマイト仕上げの「ブラックフェイス」、Hはナチュラルブラッシュドアルミの「シルバーフェイス」と呼ばれています。

リビジョンC、D、E(LN回路を搭載した最初の3機種)はどれもよく似ており、一般に最も愛されています。

現代の1176の復刻版は、主にこれらのバージョンをベースにしています。

サウンドで要約すると1176は4タイプしかありません。

初代ブルーストライプA、A/B、B

これらは最もエッジの効いたバージョンで、ノイズや歪みが多く、どんな信号にもはっきりとした色合いを与えます。

ローノイズのブラックフェースC、D、E

これらは、1176サウンドの中心であるクラシックなキャラクターと低いノイズフロアを備えています。現代のバージョンは、この時代を思い起こさせます。

プッシュプル、高出力のBlackface F。

このバージョンはクラシックなサウンドを継承していますが、出力トランスを変更することでかなり高いゲインを得ることができます。

オペアンプ入力のBlackface GとSilver-face H。

最終的には、入力トランスを排除してオペアンプを搭載し、よりクリーンなサウンドを実現した。ヴィンテージ1176の3分の1がこのタイプである。

なんとなーく触っていましたが、こうやって整理してみると製品に歴史ありですね。おそらく今回のMkⅡもGUIとサウンド的に一般的なブラックモデルを元にしているのではないかと思います。

筆者は、本家に関してはF / H / 現行リイシューしか触ったことがないため、基本的にそれらと比較してのレビューになると思ってください。

基本構成

・インプットレベルコントロール

・アウトプットレベルコントロール

・インプットレベルとレシオに依存したスレッショルド

・20μsから800μsのアタック

・50msから1.1sのリリース

・4,8,12,20 / Allで選択できるレシオ

・VUメーター

・オフ、ゲインリダクション, +4dBm / +8dBmでの出力、を選択して表示できるメータースイッチ

何個かのバージョンは存在しますが、上記の操作子と内部設定に関しては基本的に変更はありません。

FET Compressor Mk II

次に今回取り上げるプラグインの仕様をみていきましょう。

設計理念

主に3つの考えを軸にしています。まず、アナログサウンドを持つデジタルコンプレッサーを作りたいと考えました。高速なアタック、コンプレッサーのさまざまな部分からの微妙な(時にはそうでない)歪み、シグナルチェーン全体における信号の慎重な取り扱いと調整など、シミュレーションのあらゆる面がコンプレッサー特有のサウンドに貢献するように注力しました。

次に、新しいレシオ、パラレル・コンプレッション、ディテクター・フィルタリングを追加することで、コンプレッサーの機能を拡張したいと考えました。

そして最後に、コンプレッサーを使いやすくするために、ノブの数を最小限に抑え、目的のサウンドを素早く得るためのシンプルなワークフローを実現したいと考えました。これらの目標を達成するために、私たちはオリジナルのハードウェアを正確にモデリングすることに力を注ぎました。

その中には、風変わりな回路やあまり理想的ではない部品やデザインも含まれています。また、モデリングを行う過程で新たなアイデアを生み出し、厳しい耳も満足させるソフトウェアに仕上げました。

サウンドを聞く限り、この設計理念はひしひしと感じます。

しっかり歪んでいく点や、その際の音の変化、レシオによってニーやスレッショルドがしっかり変わっていく部分など、オリジナルを正確にサンプリングしてデジタル設計に落とし込んでいるように思えます。

GUI

INPUT

コンプレッサーへのインプットボリュームをコントロールします。

Inputノブは、スレッショルドコントロールとしても機能します。

入力ゲインを大きくすれば、ゲインリダクションが大きくなります。

入力ゲインを増やすと、(良い意味で)歪みも増えます。

VUメーターが赤くなるように入力ボリュームを上げると、信号により多くの歪みを加えることになります。

INPUTノブはレベルコントローラーであると同時にサチュレーションノブでもあると考えるとわかりやすいと思います。

そのため、できる限りクリーンにこのコンプレッサーを使いたい場合はプラグインのさらに前段のクリップゲイン等で、コンプレッサーに入力されるレベルを稼いであげる必要があります。

OUTPUT

INPUTとは異なり、OUTPUTは音量を上下させる以外の効果はありません。

デジタルピークに達さないようにプラグイン内部で音量を調整してください。

Drive / Drive Type

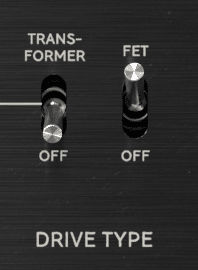

信号に対して歪みを付加します。その際の歪み方をトランスによるものかFETによるものか、その両方によるものなのかを選択できます。

恐らくこのトランスのオンオフによって、FとHの2バージョンのサウンドを再現しているのだと思います。OnならF OffならH。

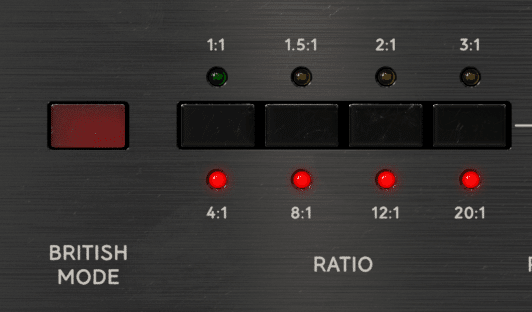

Ratio / British Mode

レシオを8つのプリセットから選択します。

British Modeを選択するといわゆる「全押し」の設定が有効になります。

「全押し」では、バイアスレベルが暴走し、歪みが多くポンピングの効いたコンプレッションが得られます。

他社との差別化のためか低レシオが搭載されています。

1:1は恐らくこのプラグインをディストーションとして使用するためのモードなのだと思いますが、それ以外の低レシオの存在意義はいまいちわかりません。プラグインのプリセットにも低レシオのものが無かったため、具体的な使い所・利点はいまいち不明です。

マスターバスで利用できるようにしているのかもしれません。

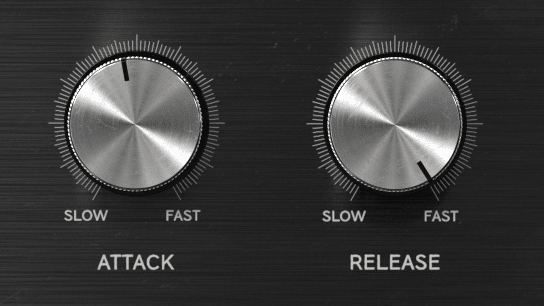

Attack and Release

AttackとReleaseで、信号が完全に圧縮されるまでの時間(Attack)と、圧縮状態から圧縮されていない元の信号に戻るまでの時間(Release)をコントロールします。

本機のアタックタイムは非常に速く、最も速い設定で約20μs、最も遅い設定で約800μs(マイクロ秒です!)です。他のコンプレッサーでは、もっと遅いアタックタイムであることが多いです。

アタックタイムに比べ、リリースタイムは50msから1.1sと非常に遅いです。これらの数値は、アタックタイムとリリースタイムの一般的な考え方を示しているに過ぎないことに注意してください。実際には(モデル化されたハードウェアと同様に)、アタックタイムとリリースタイムはプログラムに依存、つまり入力信号の特性に依存します。

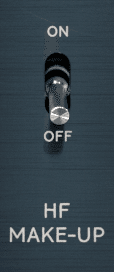

HF Make-Up

ミックス作業でよくあるのが、圧縮によって生じる高域の損失を補うことです。HF Make-upでは、この現象を軽減するために、斬新な機能を導入しました。この機能を使うと、コンプレッションが発生したときに、高域のコンプレッション量をダイナミックに減少させることができます。ダイナミックEQやマルチバンドコンプレッションのようなイメージですが、実際は周波数に依存した比率で、高い周波数ほどレシオがわずかに低くなります。

名前が分かりづらいですが、直接的に高域(High Frequency)を持ち上げるという話ではなく、高域になるにつれレシオを下げることで、結果的に高域を多く残す、というマルチバンドコンプ的な効果をもたらします。

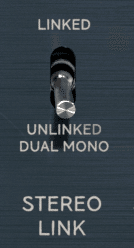

Stereo Link

通常、ステレオコンプレッサーは、チャンネルの差に関係なく、両チャンネルで同じ量のゲインリダクションを行います。これは、例えば、右チャンネルで大きな音が聞こえたときに、音場全体が左に傾いてしまうのを避けるためです。しかし、マスタリングの目的で、ゲインリダクションの量を少なくする場合、音の「深み」を保つために、この2つのチャンネルを切り離すことが有効であることがよくあります。

リンクチャンネルを有効にすると、ゲインリダクションがリンクした「通常の」ステレオモードとなり、パラメータもリンクします。リンクチャンネルを「オフ」に設定すると、両チャンネルで独立したゲインリダクションを行うことができます。

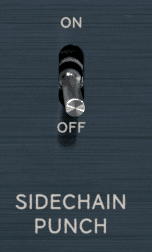

Sidechain Punch

サイドチェイン検出回路に供給されるオーディオ信号に、ローカットとハイブーストを追加します。これは、低域成分がコンプレッサーの動作を支配するのを防ぎ、中高域成分がコンプレッサーの動作に大きな影響を与えるようにするために行われます。その結果、中域が強く、高域のバランスが取れた、より「パンチの効いた」サウンドを実現します。

Sidechain Filter

コンプレッサーが反応する低音エネルギーの大きさを設定します。設定した周波数より低い周波数は減衰し、コンプレッサーのトリガーは少なくなります。ドラムバス、ミックス、サブグループなど、周波数帯域の広いものにコンプレッサーを使用する場合は、必ずこのコントロールの設定を試してみてください。

以上が、FET Compressor MkⅡの仕様になります。

オリジナルのアタックタイムリリースタイムを再現し、基本的な機能とサウンドは踏襲しつつも、実機にはなかった歪み方の選択や、HF Make-Up、Sidechain Punchなどを追加することでさまざまなサウンドを作り出すことが可能になりました。

検証

それではFET Compressor MkⅡを使用した際に、サウンドにどんな変化が起きているのかを計測して、可視化してみましょう。

ここから先は

¥ 150

よろしければサポートお願いします。 いただいたサポートはnote運営や音楽機材の購入・研究に充てさせていただきます。