本日発売『いつでも転職できるを武器にする-市場価値に左右されない「自分軸」の作り方』【1章④ 無料公開】

こんにちは、人事・戦略コンサルタントの松本利明です。

昨日より連載をスタートしている『いつでも転職できるを武器にする-市場価値に左右されない「自分軸」の作り方』(KADOKAWA)

発売日前ですが、出版社のご好意により、本文の一部を全文公開しています。本日は1章を全文公開します(「はじめにと目次」の「1章①」「1章②」「1章③」の全文公開はこちら)

※1章の文字数が多くて読みにくいので5分割して掲載します。

問④「自分の市場価値」はどうすればわかりますか?

答 市場価値そのものは「仕事の値札」

欲しい人材と思われれば、あなたの「価値」はあがる。

市場価値そのものは「仕事の値札」

「あなたの市場価値は?」と言われると迷うことでしょう。市場価値とは「仕事の値札」です。

労働市場の中で、業界、組織規模、職種、職位などで決まります。あなたのポテンシャル、スキル、経験、資格で決まるものではありません。

あなたが人事課長をするとしましょう。TV局なら年収1500万円。ガソリンスタンドでは372万円。あなたが同じ仕事をしても業界が違うだけで約4倍の差がでます。

逆の見方をすると、同じ仕事をするなら高い年収を貰える業界にいた方が、割がいいと言えます。あなたが高く売れれば、同じ仕事でも市場価値は高くなるのです。

そう、市場価値をあげるのは簡単です。逆に仕事によっては目減りもします。

「どこで働けるか」が一番の要素なのです。

「どこに動けるか」が2番目の要素です。

順を追って解説しましょう。

市場価値は「ビジネスモデルの収益性」と「人材の需要と供給」の関係で決まります。

ビジネスモデルの収益性とは一言でいうと「儲かりやすさ」と「安定性」です。儲かる業界ほど人件費の予算を高くとれそうだと想像つきますよね。逆にどんなに大変な仕事でも儲からなければ人件費を払いたくても予算がとれないこともわかるでしょう。同じ仕事をするなら儲かるビジネスモデルの業界や会社の方が美味しく感じるのが普通です。

「安定性」は社員の雇用期間とビジネスモデルの安定性です。外資系コンサルティングや投資銀行は高年収でないと雇えないし、その人材でないと利益が出せない。ただし雇用期間は比較的短期なので高い報酬になるのです。新卒を成長させるケースもありますが育成コストがかからない人材を中途採用し、即稼いでもらうのはそのためです。

基本的に定年まで働く業界であれば育成期間や定年後の退職金まで会社が負担するとなるとその分コストがかかることもあり、報酬水準はあまり高くはあげられません。

どんなに儲かっても、そのビジネスの寿命が短いと、その業界の人たち全員に高い報酬を払い続けることは難しくなります。ルーズソックス、白いたい焼き、ハイパーヨーヨーは覚えているでしょう。一時流行りましたが、今はもう見る機会はほとんどありません。というように流行り廃りが激しいビジネスは一時どんなに大きく儲かってもボーナスを一時的に上げるくらいしかできません。

ミクシィは2017年発表の「一人当たり営業利益が高い企業ランキング」(東洋経済オンライン)で2位。一人当たり約1億4000万円も営業利益をあげていますが、平均年収は694万円なのはそれが理由です。実際、同調査で2015年のランキングではトップ500社の圏外でした。

業界のビジネスモデルが「導入」「成長」「安定」「衰退・再展開」のどのフェーズにいるかも影響します。

導入期や成長期ではキャッシュが潤沢ではないので、従業員に多くは配分できないのは致しかたないのです。大企業の課長がベンチャーの部長に転職、課長から部長に肩書はあがっても報酬は大企業時代の7割に落ちるなどの現象は今貰っている報酬額=市場価値ではないことの表れです。導入期や成長期のフェーズの業界は若い人が多く、報酬水準は低めになる傾向があります。

IT系でビジネスモデルがあっという間に成長したり、衰退したりするなど激変する場合は、業績がいい時はボーナスは上がりますが、いつビジネスモデルが吹っ飛ぶかわからないため業界水準を超えて自社の報酬水準をあげることは難しいので注意してください。

「人材の需要と供給」も大きな要素です。人材の需要より供給が少なければ、高めの報酬を出さないと人が採用できないし、よりよい条件の会社に引き抜かれてしまうリスクも高まります。逆に人材の需要より供給が多いと候補者が余り、よりよい条件の会社へ移るリスクも減るので報酬は低めになります。

人材の需給バランスでみると地域により報酬水準差は生じます。都会より地方の方が報酬水準が低くなることは体感的にもわかるでしょう。報酬水準の差は賃金統計をみればすぐわかります。業界別の市場価値(報酬水準)は業界別モデル年収ランキングをみるのが一番早いです。いろんな統計がありますが調査対象が限定的な事も多いので、『会社四季報』などをベースにしている2018年に東洋経済が発表した40歳モデル年収ランキングをご紹介します。

これを見ればマクロの傾向は摑めるでしょう。

しかし、ここにいくつか盲点があります。サイバーエージェントやメルカリなど、一部の会社では初任給額を資格などで変える動きがありますが、大半は横並びで差が数万円しかありません。

業界別の報酬水準を知らないと、35歳を過ぎたら、出世に関係なく、新卒同期の間に埋められない報酬格差が発生します。日本では新卒から若手の時はあまり報酬水準に差がつかず、35歳を過ぎたあたりから報酬格差が広がるように賃金カーブが設定されていることが大半だからです。

カフェの仕事は大好きですが、35歳を過ぎても年収300万円でこれ以上は上がる見込みがない。もう、カフェの店長か店員でしか転職できない。若い時に知っておけば……とならないよう、必ずチェックしておいてください。

「あなたが転職した時にいくらで売れるか?」も重要です。

通常、転職時に大幅に報酬をあげることは難しいのです。仕事の値札は「ビジネスモデルの収益性」と「人材の需要と供給」の関係で決まるのですが、現在の年収水準を加味した上で調整が入るからです。

なぜなら報酬設定は上限・下限の範囲の中で決まるからです。

係長は年収450万円で全員一緒という組織はほぼありません。会社の報酬制度の設計にもよりますが、通常は報酬額に上限と下限と幅を設けています。

なので、今の報酬額が低く、値札が高い仕事に転職が決まったとしても、下限までの範囲に収まるなら、現状維持か気持ちだけ少し報酬があがるくらいが現実です。

喜んだのは最初だけ。同じ仕事をする同僚はあなたより、はるかに報酬をもらっていることがわかると釈然としないでしょう。

しかも、その会社の報酬設計にもよりますが、係長から課長に出世しても、課長の報酬の下限内で収まるなら報酬額は少ししか上がらないということも起きうるのです。出世しても入社時の安い報酬額が付きまとい続けるのです。

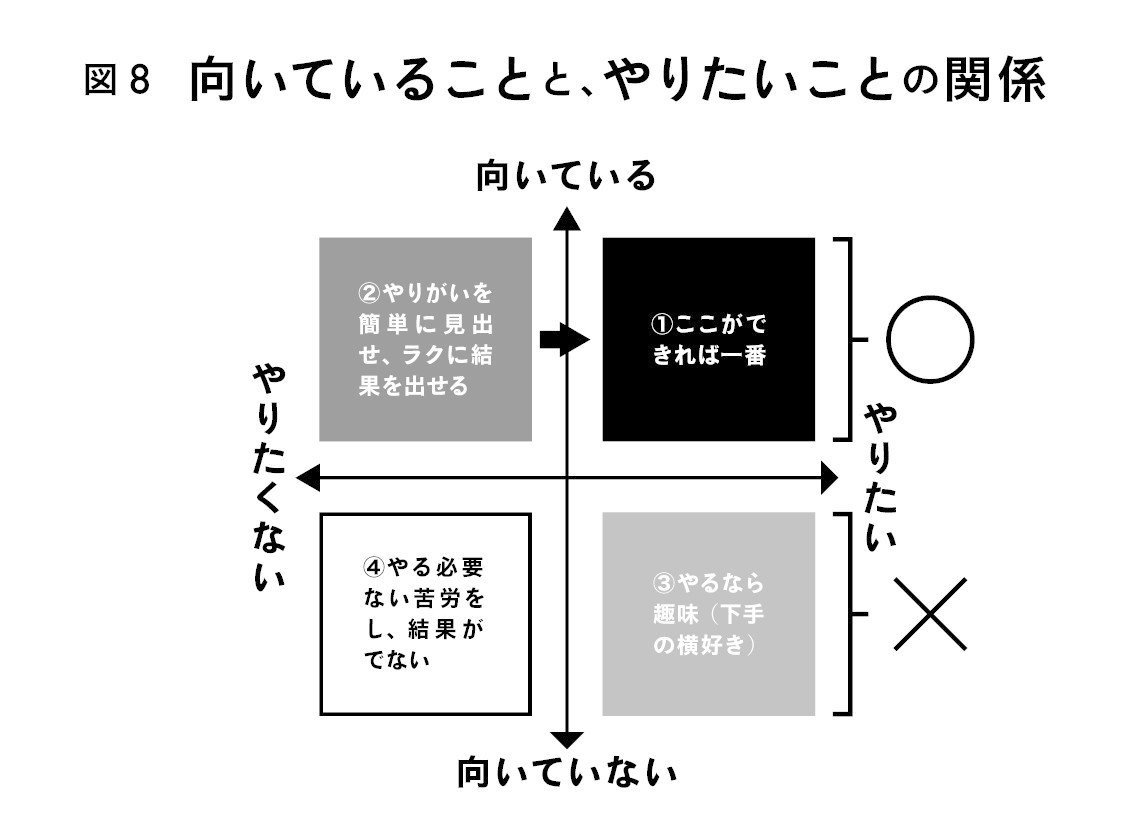

ゆえに、向いている仕事が一番大事で、次に重要なのが儲かる仕事につくことです。

向いていることなら、好きでない、やりたくないことでも、実際やってみると、やりがいも湧いてくるので段々好きになってきます。結果がでても好きだとは思えない時があったら冷静に仕事相手やお客様にフォーカスしましょう。

林修先生はビジネス書のベストセラーをいくつも出されていますが、ビジネス書を書くこと自体は好きではなかったとTVで発言されていました。

編集者に「自己啓発書」を書いて欲しいと言われて、「予備校講師なのに、編集者からみたら自己啓発書がかけるように見えるのか。なら、やってみよう」と手掛けたそうです。

結果、ベストセラー連発。今でも自己啓発書を書くこと自体は好きではないが、求められ、関わった編集者が喜び、読者が助かることなら、やりたいと自分の中で自己啓発書を書く意味合いを変えたそうです。ちなみに『すし、うなぎ、てんぷら 林修が語る食の美学』(宝島社)は林修先生が本当に好きで出した本と紹介していました。この本だけが売れなかったそうですが、Amazonではプレミア価格の中古がでています(笑)

好きなこと、やりたいことの前に、向いていることをする。向いていることを好きにする。向いていて、儲かることをやることで、結果、自分をいつでも好きな時に高値で売ることができるようになるのです。(図8)

ポイント まずは自分に向いていることを探し出す

事業のライフサイクルで自分に向いているフェーズから出ると死ぬ

「大企業からベンチャーにいったら人生がアドベンチャーになった」という人は、実は大量に存在します。その企業の卒業生会、同期会、同窓会、趣味の会から姿を消すので気づくと見なくなっています。恥ずかしくて引っ込んでしまうのですが、そういう方を仕事柄多くみてきました。

逆に大企業からベンチャーに移って成功している人もいます。

その差は何か。事業のライフサイクル「導入」「成長」「安定」「衰退・再展開」のどのフェーズが自分にあっているかを知り、そこから出ずに異動や転職をするので成功しているのです。(図9)各フェーズの特徴を解説します。

①導入期:限られたお金と人手を貴重な資源としてビジネスを成功させるため、様々なチャレンジをするフェーズです。また世間で受け入れられているビジネスではありません。新しいアイディアを紡ぎあげるだけでなく、信頼を得るために品質のバラツキがないようにする気配りも大事です。このフェーズではワンマンか同志が集まり組成されます。ビジョンや構想力がある社長とその応援団が集まるFacebookのようなスタイルが今風でしょう。今、ここにいる仲間で未来を夢見てチャレンジする仲間意識が高い人が集まります。そしてある時、市場の摑み方がわかり、一発当てると次のフェーズに向かいます。

②成長期:成長期の初期段階の社内は躍動感に沸き、活気づきます。前向きな取り組みに果敢にチャレンジします。導入期や成長期の失敗・成功の経験は小さな組織では共有が速く、成長の確度も高まります。「売上が全てを癒す」状況となり、売上も規模も急成長していきます。経営企画、マーケティング、人事など、組織の機能がわかれていき、やがて安定期を迎えます。

③安定期:我社の儲かるビジネスモデルが確立し、計画的に仕組みと管理で組織を動かしていくようになります。伸びが落ちてくるので差別化・ブランディング、効率化を行うなどして、利益とビジネスモデルの寿命を保ちます。

④衰退・再展開期:市場の変化により、ビジネスモデルが終焉を迎える段階です。一部のリーダー企業はキャッシュを生み続けることができますが、それ以外の企業は、撤退するか、イノベーションにより新たな価値の創造を行うか、どちらかになります。

それぞれのフェーズで求められる資質は異なります。

仕組み化しルールを決め、守らせる安定期に資質がフィットした人は、成長期の売上が全てを癒す、勢いはあるけれど、先々は安定的に読めず、ほころびが出ても、何とか状況対応しながら支えていく状態は不安でストレスしか感じません。安定期向きの人なら成長期だとフラットな文化なのに、階層をつくり、指揮命令系統で動かそうとするなど、安定期の組織で成功したやり方を持ちこもうとして逆に浮いてしまい、居場所を失うのです。

サイバーエージェントの取締役統括の曽山哲人さんいわく、サイバーエージェントでは新規事業の提案を社内で集め、藤田晋社長が最終的に承認したとしても、事業の立ち上げに関しては「その事業の立ち上げに向いている」人材でアサインします。事業アイディアを生み出すことと、成長させる人材は異なることを多くの失敗と成功から学んできたからだそうです。

例を出しましょう。私の友人で「首切り屋」と呼ばれる人事部長がいます。彼の転職先では必ず3年以内にリストラが起きると知られているので名前は出せません。彼は衰退・再展開期が得意なので、必然とリストラ担当となりますが、一発で成功させ、去る人、残る人にとって一番いい条件でおさえ、事業も再展開への道をあがり、再浮上が見えた段階で次の組織に移ります。60歳近くになりますが、今でも引っぱりだこです。

「誰もが嫌がるけど、実は向いていて得意」という業務分野で、未来永劫なくならないものが見つかれば、ある意味最強です。

例えば、日系企業で外資系に買収された会社の、外資系企業が出す無理難題を、論理的に納得させ折り合いをつけ、日系企業の体制を守る(ディフェンシブすると言います)役割を担い、成果を出したりすると引く手あまたです。「外資系企業に買われた後、日系企業側を正しくディフェンス出来る人材」と労働市場の中で「タグ」がつきます。

外資系企業の日本法人の経営陣でも外資系企業のトップダウンでくる無理難題(日系企業の視点から見るとですが)を、納得できる形で海外のより上位職の方に折り合いをつけられる人はごく限られています。

最初はある技術分野で、専門用語の世界で片言の英語でも折り合いをつけた経験があれば、その経験だけでも大きく評価されます。ディフェンスする機能がうまく果たせない企業は多いし、外資系企業に買収されるケースもゼロにはならないでしょう。対応出来る領域を広げていけばより大きい企業でより高いポジションで迎えいれられるでしょう。

外資系企業の日本法人の社長だけではなく日系企業がどう海外子会社に方針を伝え、まとめていくかという、海外事業本部の責任者のポジションも見えてきます。

年収も2000万単位(それ以上の可能性もあり)。退職金も役員となると高くなります。

早期リタイヤも可能になるし、その知見を活かして出版する。大学等で客員教授の依頼があるかも知れません。数十名程度の会社からスタートしても、ここまで登り詰めることも可能なのです。具体的には次ページ以降で解説します。

ポイント 事業のライフサイクルの中で向いている所でのブランディングが美味しい