グロースの参考本「Hooked ハマるしかけ」

日常的に使っているスマートフォン。

人は毎日平均150回以上もチェックし、気づけばスマホの虜になっている。

毎日スマホを見る行動は"意識して"行なっているわけではない。

人々は、開発者が意図した設計のとおりに自然と、習慣的に利用している。

小さなスマホの画面に表示されたわずかな文字や記号の塊によって、何がそれほどまでに人々を惹きつけるのか。習慣を作り出すのか。

「Hooked ハマるしかけ」 を読んで

自分用のメモ的に書いた内容をnoteでも公開しようと思います。

(本書にない図解も入れてます)

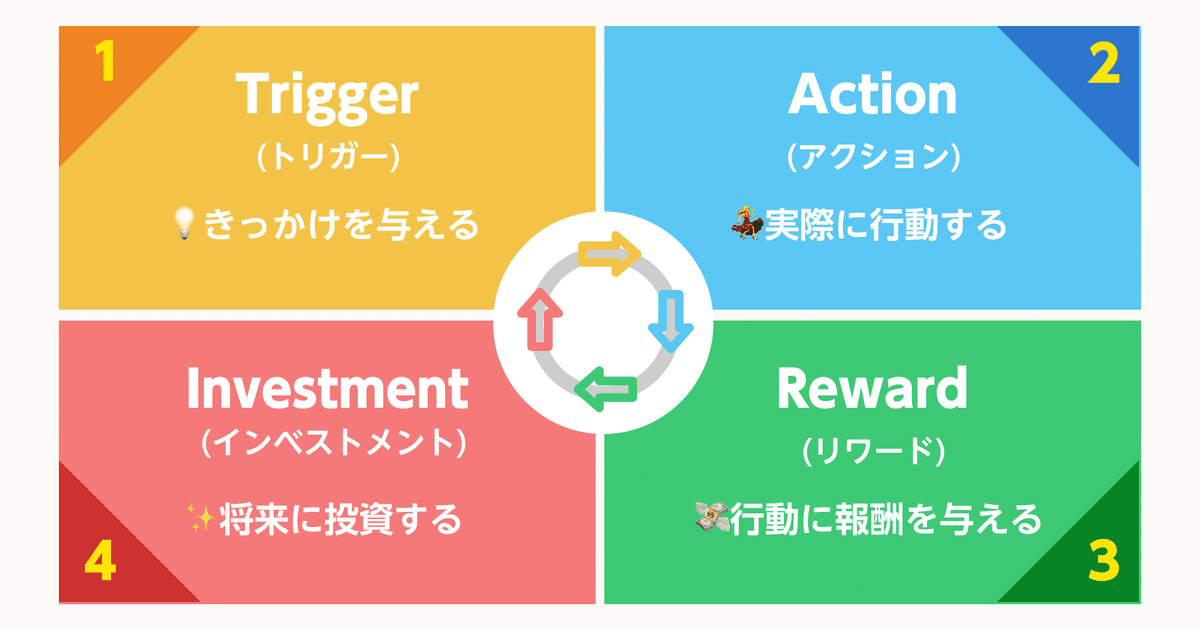

♻️フックモデル

プロダクトが人々に日々使われるものにするため、ユーザーの問題と解決策を結びつけ、習慣化を形成するための体験デザインをHook(フック)と呼ぶ。

このHookは4つのポイント①Trigger(きっかけ)、②Action(行動)、③Reward(報酬)、④Investment(投資)を繰り返すことで習慣が形成される。

このサイクルをフックモデルと呼ぶ。

多くの企業が、ユーザーがしたいと思うことをさせるのではなく、

ユーザーにさせたいと思うことに基づいて、プロダクトを作ってしまっている。

既存より少しだけ優れているプロダクト使われない。9倍以上は優れていなければならない。なぜなら人は古い習慣をなかなか変えられない。

新しい習慣をつくる最大の敵は過去の習慣という前提を抑えつつ、フックモデルの各ステップを見ていく。

💡トリガー(きっかけを与える)

フックモデルの最初のステップがトリガー。

トリガーは習慣を形成するための、持続的な行動の変化に必要となる仕組みを創るきっかけ。内的トリガーと外的トリガーに分けられる。

内的トリガー

何かの感情を持ったときにする行動や、記憶から連想されることなど、ユーザーの日常や感情にきっかけを結びつける。

例 : Instagram

例 : Spotify

外的トリガー

ユーザーにしてほしい次の行動は何か潜在的に伝える。

アプリに通知マークが付いていてつい開いてしまったり、街を歩いていたらSALEをやっているお店につい入ってしまったり。

💃アクション(実際に行動する)

フックモデルの二番目のステップ。

トリガーできっかけを与えても行動しなかったら意味がない。

行動が思考より簡単なものでないと人は行動しない。

行動を起こすにはフォッグの消費者行動モデル B = MAT で整理する。

Behavior : 行動

Motivation : 十分なモチベーションを持っている

Ability : 行動するための能力をもっている

Trigger : 行動を起こすトリガーが存在する

「行動(Behavior)」には、「動機(Motivation)」と「実行能力(Ability)」があるタイミングで、「きっかけ(Trigger)」が訪れなければならない。

この3つが揃っていれば、ユーザーは行動を行う。

深津さんのnoteでさらに3つの要素について深堀りしたい↓

いかなるテクノロジーやプロダクトも目的を果たすための作業ステップが少なければ少ないほど行動しやすい。

逆を言えば、ユーザーが行動をしてくれない時には、この三要素が揃っていないかを確認する必要がある。

例)スマホに電話がかかってきたが出れなかった時

Motivation→出たくない番号だった

Ability : 電話に出れる状況じゃなかった

Trigger : 音が小さくて聞こえなかった(手を伸ばせば届く距離にあったが聞こえなかった)

<ユーザーが行動していない時に考えること>

・ユーザーは時間が足りないのか

・その行動はお金がかかりすぎるののか

・そのプロダクトを理解するには難しすぎるのか

・ユーザーが置かれている社会的立場はその行動が不適切とされる可能性があるのか

・その動作は必ず違和感を覚えるぐらいにユーザーの通常のルーティンから外れているか?

その他、行動心理学の観点でも、行動が起こるきっかけを見ていく。↓

●希少効果

希少価値はユーザーの価値観に変化を与える。在庫1点を例に挙げる。

残り少ないということは自分では知らない何かを他の人が知っているのかもしれない。在庫が1点という情報が、この商品に無意識に価値を与えている。

●フレーミング効果

どこを強調するかによって与える印象を変え、意思決定に影響を及ぼす心理現象。サブスクの月額1,000円をあえて1日あたり33円ですと見せたり、逆にこのサブスクで実質4,900円お得になってますよ、と見せたりする。

TAILORED CAFEのアプリ、解約前に

— Konosuke Nakajima (@konosuke_nkj) June 29, 2020

・この1ヶ月の合計値引き金額伝える

・たぶん更新日間近のユーザーにのみ期間限定のキャンペーンあてる

・来月も費用も半額であること改めて伝える

のサブスクにおける継続訴求として新しい気がする...!

まんまと継続してしまった😂 pic.twitter.com/NhcqKN8NSN

●エンダウトプログレス効果

ゴールが見えるとモチベーションが上がり、ゴールへと向かうスピードがアップする。

例えばポイントカードでは、10個集めるポイントカードを渡した場合と、12個集めないといけないが、はじめから2つ押してあるポイントカードでは、後者の方が完了率82%高かった。

小さな目標を積み重ねて大きな目標を達成する。

💸リワード(行動に報酬を与える)

フックモデルの第三ステップ。

行動してくれたユーザーに報酬を与え、さらに行動のモチベーションを強化することができる。

●予測不能な報酬を設計する

賭博を行う人は賭け事をしている間、報酬を与えられた時には脳は活性化せず、それを期待している時に最も活性化することがわかった。

行動を起こさせるのは報酬自体から受け取る感覚ではなく、その報酬に対する欲求を解放すること。

例 : ハトの実験

●有限的な予測不能性

テレビやドラマ、映画やゲームなど人はハマる。でもほとんどの人が数日や数週間で興味を失う。

経験すると人は予測"可能"になってしまう。シリーズ見終えたら、もう一度ワクワクしてドラマ見れない。初めて観た時のように面白くない。

●無限の予測不能性

無限の予測不能性を保持すればユーザーの関心を維持し続けられる。

クリアが用意されているゲームは有限の予測不能性だが、他のユーザーとプレイするゲームは無限の予測不能性。なぜならプレイヤー自身がゲームの遊び方を常に変化させられるから。他者の行動を予測できないことがゲームを面白くしている。

YouTube、Facebook、ピンタレスト、Twitterは訪問者に終わりのない新鮮な刺激を提供するために、ユーザーが生成するコンテンツを強化している。

✨インベストメント(将来に投資する)

最後のステップ。

ユーザーがプロダクトやサービスに時間とと労力を費やせば費やすほど、そのプロダクトをより高く評価するようになる。

<労力に対する不合理な自己評価>

●イケア効果

顧客に商品を組み立てさせる。顧客は自分の身体を使って製品を組み立てることで普通には感じられない恩恵が生じる。その家具に非合理なほどの愛着を持つ。ユーザーは自らの作業を通じてその作品に投資した。

自分で折った「折り紙」には、高い価値を感じてしまう(イケア効果)

— アプリマーケティング研究所 (@appmarkelabo) March 23, 2018

😃折り紙に値段をつけて下さい

A. 誰かが折ったもの(5円)

B. 自分が折ったもの(23円)

C. 専門家が折ったもの(27円)

自分が労力をかけたモノに高い価値を感じる。これをイケア効果と呼ぶ。

Hooked ハマるしかけ より pic.twitter.com/1vv5mwG47O

●人は認知的不協和を避ける

認知的不協和を避けるとは、自分の考えと行動が矛盾したときに感じる不安を解消するため、考えを変更することにより行動を「正当化」すること。

イソップ寓話の話

ある日お腹を空かせたキツネは、木になっているおいしそうなブドウを見つけました。そこでキツネは食べようとして跳び上がります。が、ブドウの木は高く届きません。何度跳んでも届くことは無く、キツネは、怒りと悔しさをいだきます。

そして「あのブドウは酸っぱくてまずいに違いない。誰が食べてやるものか」と負け惜しみの言葉を吐き捨てるように残して去って行きました

認知的不協和を避けるために自らの好みまで変える。

ゲームの課金でも同じ。

アクションフェーズではユーザーにできるだけ摩擦ないようにするが、

このインベストメントフェーズではユーザーがさまざまな報酬を受け取った後で、彼らにちょっとした作業を依頼する。タイミングが重要。

✍️最後にまとめ

1日を過ごす中で自分自身に問う。ある事柄をなぜ自分はするのか、あるいはしないのか、こういったタスクはどうしたらより簡単に、あるいはより価値のあるものになるのか。

●設計者の最終的な目標

目標はそのプロダクトがユーザーの問題解決をできるようにすること。

ユーザーがそのプロダクトを使うと、ストレスを緩和してくれる。

ユーザーがそのプロダクトを使うたびに関係性が構築され、繋がりが強まる。

そして満足感が生まれる。使い続けていくうちにやがて習慣になる。

倫理観は持ちつつ、フックモデルにおいて見逃している点があれば

プロダクトに活かしていきたい。

ーーーーーー備忘録📝ーーーーーー

✅チェックリスト

自社のサービスだけでなく、日常からこのプロダクトはどうしてこのような設計になっているのか?など考えていくためのチェックリスト。

●習慣全般

□ あなたのビジネスモデルではどのような習慣が必要か

□ ユーザーはあなたのプロダクトでどんな問題を解決しようとしているか

□現状、ユーザーはどのように問題を解決しているか?なぜ新たなソリューションが必要なのか

□ あなたのプロダクトをユーザーが使用する頻度は?

□ あなたが習慣化したいのは、ユーザーの行動のどの部分か?

●トリガー

□ あなたのプロダクトやサービスのユーザーは誰か?

□ あなたが狙う習慣の直前にユーザーは何をしているのだろうか?

□ ユーザーの行動を引き起こす可能性のある内的トリガーを3つ上げる

□ あなたのユーザーが最も多く体験しそうな内的トリガーは何か

●アクション

□ あなたが設計したプロダクトやサービスにおいてユーザーが体験する順番は?

□ 内的トリガーを得た後、そのプロダクトを使った時に得られるリワードを手にするまでの過程で何ステップの作業を必要とするか?

□ 競合他社のプロダクトと比べるとどうか?

□ あなたのプロダクトを繰り返し使うことの障害になっているものは何か

□ アクションを楽にするためのアイデアはあるか?

●リワード

□ どのような報酬を用意すればユーザーのストレスを緩和できるか?

□ またその報酬は満足のいくものでありながらユーザーにもっと欲しいと思わせられるものになっているか?

●インベストメント

□ プロダクトを再び利用する可能性が高まるような「ちょっとした作業」が行われているか?

□トリガーによってユーザーが再びプロダクトを利用するまでにどのくらいかかっているか?

□ フック・サイクルの期間はどのようにすれば短くできるか?

□ どうすればこのプロダクトをより多くの人が手に取るだろうか?

□ どんな外的トリガーを使うとリピーターになれるだろうか?

□ プロダクトに対してもっと時間を費やしてもらうためにはどうすれば良いだろうか。

ーーーーーーメモおわり🤲ーーーーーー