【感想】「ラ・フォル・ジュルネTOKYO2024」5月5日 #LFJ #LFJ2024

ゴールデンウィークに、東京・有楽町の東京国際フォーラムを中心に行われるクラシックの音楽祭「ラ・フォル・ジュルネ」。私は2007年から毎年通っていて、今年も会期中3日間行ってきました。

|ラ・フォル・ジュルネ TOKYO 2024「ORIGINES(オリジン) ー すべてはここからはじまった」公式サイト: https://www.lfj.jp/lfj_2024/

聴いてきたコンサートの感想を中心にまとめておきます。5月5日(日・祝)分。

●5月5日(日・祝)

5月5日の地上広場ステージ。サプライズは午前にレ・イティネラント(ア・カペラ トリオ)、 ティエリー・ゴマール(per)。

野外で聴くアカペラも良い雰囲気がありそう。

地下ホールEのコンサート。

サプライズのアンサンブル・オブシディエンヌは中世・ルネサンス音楽の器楽・声楽アンサンブル。

古楽や民族音楽好きな人におすすめ。

●311〈キッズのためのオーケストラ・コンサート 踊れや日本の心、オーケストラと共に!〉

群馬交響楽団、横山 奏(指揮)、塚本江里子(司会)

伊福部昭:交響ファンタジー「ゴジラ vs キングギド

ラ」から Ⅶ ゴジラ

外山雄三:管弦楽のためのラプソディ

ホルスト:日本組曲

文部省唱歌(青島広志編):こいのぼり

普久原恒勇作曲・吉川安一作詞(中村透・潮平大作編):芭蕉布

伊福部昭:シンフォニア・タプカーラから 第3楽章

日本をテーマにしたプログラム。

外山雄三や伊福部昭と聴き比べると、ホルストの日本組曲はやはり外国から見た日本なのだということが分かって興味深い。

こどもたちが、曲のノリにあわせてぴょんぴょん跳ねているのを見ると、日本の音楽(のリズム)に反応する本能ってあるのかもと思った。

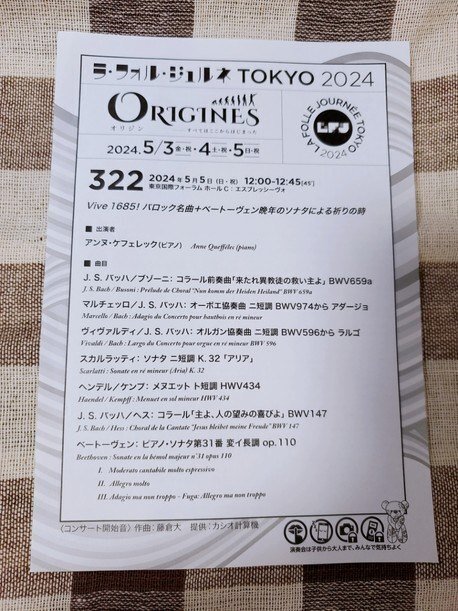

●322〈Vive 1685! バロック名曲+ベートーヴェン 晩年のソナタによる祈りの時〉

アンヌ・ケフェレック(p)

J.S.バッハ/ブゾーニ:コラール前奏曲「来たれ異教徒の救い主よ」 BWV659a、ヘンデル/ケンプ:メヌエットト短調 HWV434、

J.S.バッハ/ヘス:コラール「主よ、人の望みの喜びよ」

BWV147、ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第31番 変イ長調op.110 ほか

前半は、バッハ、ヘンデル、スカルラッティの生年が同じことから、同時代の曲を。

ベートーヴェンのピアノソナタの前に、この曲についてケフェレックさんがお話してくれた。

(以下私がメモした内容)

ベートーヴェンそのものといえるソナタ。ピアノソナタの中で、唯一、誰かに捧げたものではない。書き終えたのは1821年のクリスマス。人類、すべての命への贈り物のような曲。ベートーヴェンは兄弟に「みんなに幸せになって欲しい、だから幸せになって」という手紙を書いていた。

その話を聴いてから曲を聴くと、美しさとともに、より寄り添ってくれるような思いを感じました。

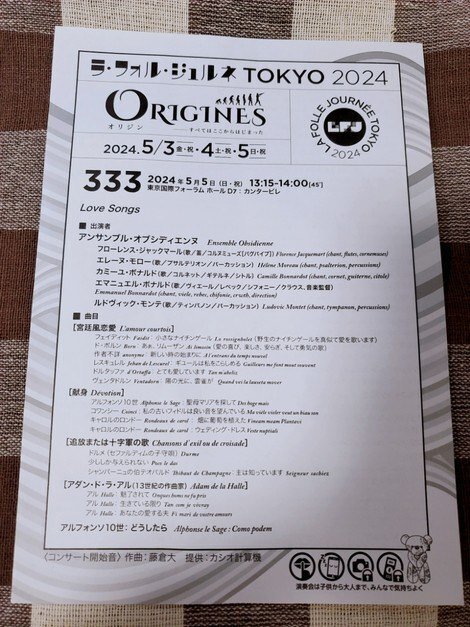

●333〈Love Songs〉

アンサンブル・オブシディエンヌ

エマニュエル・ボナルド(音楽監督)

12世紀から14世紀、フランスの吟遊詩人たちが残した歌。歌の作者も、詳しいことは知られていない人もいる。でも、そうした人たちが作った歌は、700年、800年経っても演奏されて聴くことができる。これは文化というものを残す行動が生んだ貴重な産物だと思う。

コンサートの最後に、ポリフォニー(複数の旋律を別々に歌う)の曲が登場する。それくらい昔の歌たち。

楽器が非常に珍しいので、最後に楽器の紹介もしてくれたのがうれしかった。

●324〈“Shiruku”~シルクロードにまつわる 魅惑の音楽絵巻~〉

小濱明人(尺八)、

山本亜美(二十五絃筝)、

小山 豊(津軽三味線)、

カンティクム・ノーヴム(地中海沿岸の伝統楽器アンサンブル)、

エマニュエル・バルドン(歌・音楽監督)

地中海(トルコ、中近東、ヨーロッパ)の各国の伝統的な楽器と楽曲を演奏するアンサンブルと、日本の雅楽の奏者の共演。

ヨーロッパ、アジア、アフリカの曲、日本の民謡が、各国の楽器で一緒に奏でられる。民族音楽世界選抜のような組み合わせ。そこに違和感がないのがすごい。それぞれの国が、同じような楽器を生んだというのは、不思議。笛があり、琴があり、弦楽器があり。

●ホールE:アンサンブル・オブシディエンヌ

12世紀から14世紀のフランスの吟遊詩人の音楽を、その頃の楽器で演奏し、歌う。ホールで聴いた公演もよかったし、ホールEのようなオープンスペースで聴くのが、もしかしたらこれらの音楽が生まれた当時の聴かれ方に近いのかもと思った。

●314〈若きトランぺッターが描く 豊かなる音の可能性〉

児玉隼人(tp)

新日本フィルハーモニー交響楽団

井上道義(指揮)

クラーク(辻峰拓編):トランペット・ヴォランタリー

アーバン:ヴェニスの謝肉祭による変奏曲

レスピーギ:交響詩「ローマの祭り」

トランペットが印象的な3曲。ソリストの児玉さんは、10代だけれどテクニックがしっかりしている。アンコールに応えてステージに登場する様子は初々しかった。

「ローマの祭り」は、第1楽章のトランペットを客席横で演奏する仕掛けや、第4楽章の盛り上がりが、ローマ三部作らしいなと思った。

●地上広場:モデトロ・サクソフォン・アンサンブル

サックス四重奏楽。後半の「ラプソディ・イン・ブルー」と、アンコールの「ドレミの歌」は間に合って聴けた。

サックスと「ラプソディ・イン・ブルー」は、やっぱり相性がいいんだなあ。

https://twitter.com/ModetroEnsemble

最終コンサートが近づいて、ホールEも終了。名残惜しい気がして写真を撮る。

●315〈ミチヨシ&山根VS伊福部の 伝説、再び!〉

山根一仁(vl)

新日本フィルハーモニー交響楽団

井上道義(指揮)

伊福部昭:ヴァイオリンと管弦楽のための協奏狂詩曲

伊福部昭:シンフォニア・タプカーラ

私の聴き納めは、今年で指揮者を引退する井上道義さん指揮の伊福部昭作品。

伊福部昭の作品は、日本の音楽というか、北海道の音楽なのだと思う。メロディーもそうだし、なによりリズムが。

その力強さを表現する力は、新日本フィルにもソリストの山根さんにもあって、それをより引き出しているのが道義さんのパワーなのだと思う。

いやあ、終わってしまった。今年もあっという間でした。思ったのは、自分が好きな音楽をもっと追求して聴いていこうということ。自分の中に、気持ちが湧き上がる音楽というのがあるので、そういうものを聴くことを大切にしたい。

音楽だけじゃなくて、自分の心が奮える様々な文化があって、そういうものに触れる時間を大切にしたい。

https://www.lfj.jp/lfj_2024/