現代剣道の父、「千葉周作」に学ぶ文章作成術②(「セキレイの尾」➡️ 細かく文章を提案し、出方を探る)

ライターが、一つだけ手伝えないことがあります。

それは「決断」です。

たとえば総理の言葉。事務方の力を借りることがあったとしても、発した言葉の責任は「総理自身」が負うことになります。

しかし、「なれ合い」「もたれあい」「何とか(なる/してくれる)という緊張感のなさ」があれば、「最悪の決断」をすることもありえます。

そのような現実を見据えた場合に、「文章の採用を決断することによって、どのような結果が生じ得るのか」ということを「見える化」することは強力な武器となりえます。

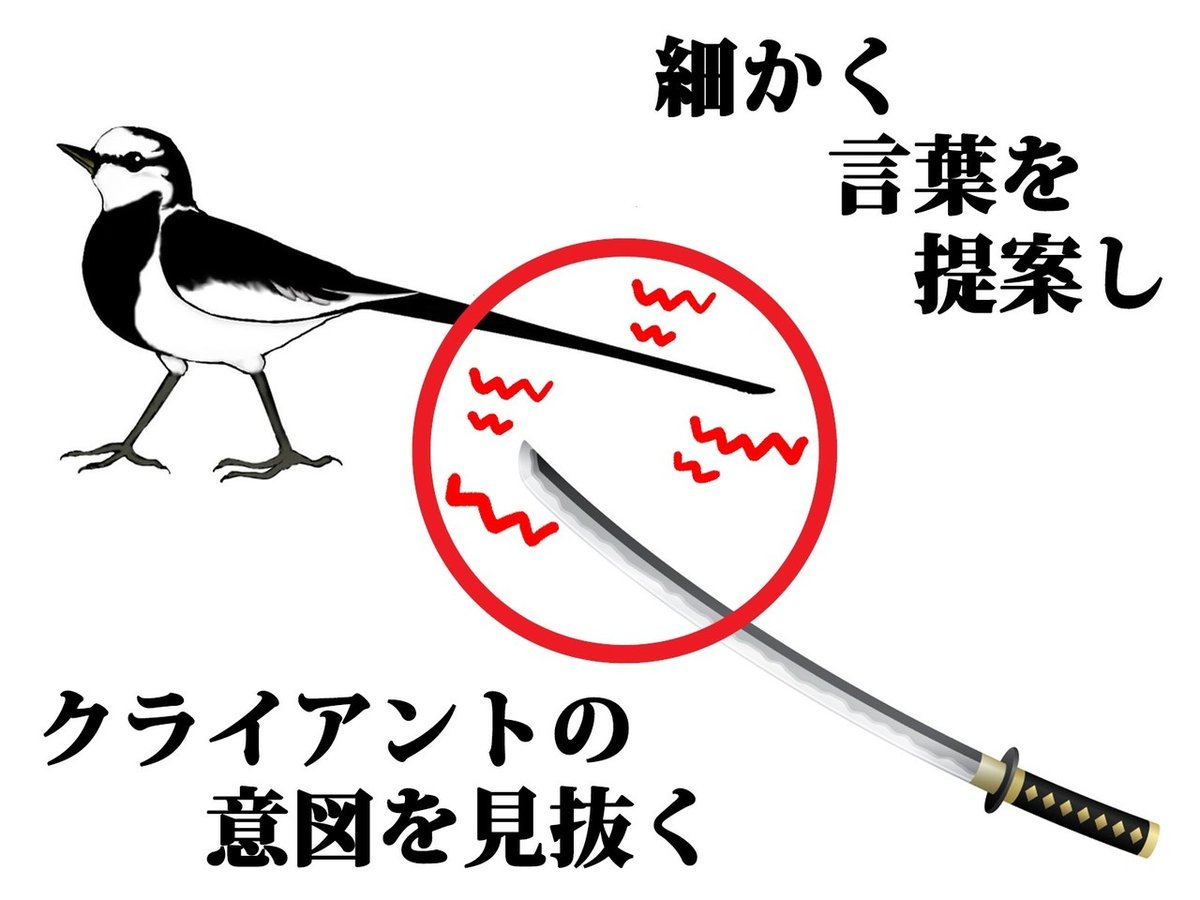

話は変わりますが、北辰一刀流の開祖、剣豪 千葉周作が考案した

「鶺鴒(セキレイ)の尾」というテクニックがあります。

わかりやすくいえば、

「(鳥のセキレイの尾のごとく)細かく剣先を震わせ」

➡「相手の出方を探る」

方法論になります。

https://www.youtube.com/watch?v=fQjY9jO4zs0

【「セキレイ」の動画、やはり尾を震わせています】

では、この考え方を文章の作成に応用すればどうなるのか。

「論より証拠」以下、ご覧ください。

【例文】

選(択肢/ぶ形)

で(文章/原稿)(を)

(作成/執筆)。(判/決)断の(根拠/理由)

(や、リスクとリターン)を「見える化」

これは私が「『選択式』文章法」の関連記事におけるタイトル画像に用いている文章です。

この短い一文の中で「7つ」の選択を行います。

(組み合わせは「128通り」にもなります)

選択(その1)

選(択肢/ぶ形)で(文章/原稿)(を)

(作成/執筆)。(判/決)断の(根拠/理由)

(や、リスクとリターン)を「見える化」

「選択肢」➡重い、少し硬い、理系の人にはなじむ、男性的(職種によっては女性もあり?)

「選ぶ形」➡軽い、わかりやすくはある、ここぞというときには押しが弱い?

選択(その2)

選(択肢/ぶ形)で(文章/原稿)(を)

(作成/執筆)。(判/決)断の(根拠/理由)

(や、リスクとリターン)を「見える化」

「文章」➡軽い、立場を問わずなじむ

「原稿」➡重い、プロっぽいイメージ、物書きでもない人がドヤ顔でいうと「作家の先生ですか?」といじられるかもw

選択(その3)

選(択肢/ぶ形)で(文章/原稿)(を)

(作成/執筆)。(判/決)断の(根拠/理由)

(や、リスクとリターン)を「見える化」

「を」➡軽い、「文章を作成」「原稿を作成」「文章を執筆」「原稿を執筆」

(この部分は割愛する)➡重い(4文字熟語になる)、「文章作成」「原稿作成」「文章執筆」「原稿執筆」

選択(その4)

選(択肢/ぶ形)で(文章/原稿)(を)

(作成/執筆)。(判/決)断の(根拠/理由)

(や、リスクとリターン)を「見える化」

「作成」➡軽い、立場を問わずなじむ

「執筆」➡重い、気合を入れて書く印象、

選択(その5)

選(択肢/ぶ形)で(文章/原稿)(を)

(作成/執筆)。(判/決)断の(根拠/理由)

(や、リスクとリターン)を「見える化」

「判断」➡軽い、後戻りが可能、中間管理職

「決断」➡重い、責任、組織の長が下す、撃ち方始め、時に社運を左右

選択(その6)

選(択肢/ぶ形)で(文章/原稿)(を)

(作成/執筆)。(判/決)断の(根拠/理由)

(や、リスクとリターン)を「見える化」

「根拠」➡重い、深掘り、説明責任、追及される

「理由」➡軽い、ポイントを述べる、説明する

選択(その7)

選(択肢/ぶ形)で(文章/原稿)(を)

(作成/執筆)。(判/決)断の(根拠/理由)

(や、リスクとリターン)を「見える化」

「リスクとリターン」➡重い、コンサル的な説明、うんちくを述べる

(この部分は割愛する)➡軽い、あえて触れない、今さら強調しなくても

どうでしょうか。

試しに選んだ言葉を組み合わせ、声に出して読んでみてください。

微妙なニュアンスの違いを感じ取っていただけましたでしょうか。

今回の例文は、あくまでも近藤の立場で「いくつかの中から、文章を選ぶやり方はいいですよ」という説明をする目的の文章です。

したがって、「語り掛ける場合には、相手によって表現を変える」

例えば、

・ご婦人には、ソフトな言葉を選び、以下のように「磨く(細かい言い回しなどをカスタマイズする)」

「選ぶ形で文章を作成します。判断する理由を、今風にいえば『見える化』するんですよ」

・年配の経営者には、硬いフレーズを用い、同じく「磨く」

「選択肢で原稿を執筆します。提案の根拠や、リスクとリターンを『見える化』することで、社長に決断していただく上での判断材料になります」

という活用もできます。

さらに、「本のサブタイトルに利用、幅広い読者層を想定」という場合には、

「選ぶ形で文章を執筆、決断の理由を『見える化』」

という「ハイブリッド」も方法の一つでしょう。

(プロの編集者的なレベルではにどうなのという話はさておきます。あくまでも「例文」の一つということでw)

どこまでも、

言葉の運用の成否は、「リスクとリターンの両面」から判断されます。

【参考】拙著、「孫子の兵法」に学ぶスピーチ 空気に色を付け「見える化」する技術(8.九変篇)

したがって、例えば

「販売促進が目的の文章を作成する」

(マーケティング担当者やコンサルとの打ち合わせの資料)

「謝罪の記者会見を行う場合、冒頭に発表するコメントを事前に準備」

(社内の法務部がたたき台に作成、顧問弁護士にチェックしてもらう)

さらには、

「企業のCEOが行う、プレゼンテーションの台本」

(CEOがトップダウンで/社内調整の上、CEOが)決定

【参考】拙著、「孫子の兵法」に学ぶスピーチ 空気に色を付け「見える化」する技術(巻末付録②「ミニ講座 世界一簡単なパブリックスピーチの技術」)

など、様々な状況に活用できます。

文章を作成する上で、

「リスクとリターンを最速で洗い出し」

「応用性の高い『ひな形』として、ノウハウを残すことができ」

「判断(決断)の根拠を『見える化』する」

この方法論をぜひ活用することで、「ライター」から、「言葉の運用のコンサル」にスキルを高めていただければ幸いです。

近藤の著書です。

「孫子の兵法」に学ぶスピーチ 空気に色を付け「見える化」する技術

「初回無料相談」並びに、「コンサルティングお見積り」のご連絡は

0120-03-4946(ゼロサン よく読む)

「スピーチライター近藤圭太事務所」まで