事務事業評価って何ですか?

ハタと、「事務事業評価」って何だっけと疑問符がついてしまった。

自分は毎日「無駄な事業はやめろー」「税金は余ってるー」とか、「事務事業評価を公開して下さい―」とか「事務事業評価で効率的効果的な事業をしようー」などとTwitterで発信しているんだけど、・・・調べると自治体ごとに「事務事業評価」のやり方が違ってる事に気づいたんだけど、何の為にやるんだっけ?やるとどうなるんだっけ?

事務事業評価を行い公表する事で何が起こるのか、何が変わるのか、つまりアウトプットとアウトカムは?そこんところ言葉でしっかり確認してみたくなった。

総務省

「行政機関が行う政策の評価に関する法律」の基本方針に基づいて作られた平成17年12月16日「政策評価の実施に関するガイドライン」には、政策・施策・事務事業は相対的だから明確に区分を分けるのは困難とあるので、それぞれ効果的な取り組みが出来ればよいと言ってるように思う。そして流石にコストを意識した評価手法にすべきと書いてある。

これは国の特定の機関のガイドラインなので、地方自治とは関係ないけどね(*´▽`*)。

兵庫県西宮市

全国の減税会で有名な高評価の兵庫県西宮市の事務事業評価の定義は書いておらず、目的や活用等政府のガイドラインに沿った内容で、行政活動の一階層という捉え方ではっきりこれだとは書いてない。

さーすがと感心したのは、目的の所に「(3)職員の意識改革

個々の職員が評価にかかわる過程で、事業の目的やコストを意識することにより、職員の意識改革を図ります。」とコスト意識の文字が見えた事。

茨城県那珂市

事業のはじめたきっかけが書いてあると減税会から評価の高い茨城県那珂市のサイトにも定義らしきものは無くて、行政評価の項目の中に説明書きとして書いてあって、「次年度以降の取組みに反映させるために行う」ものらしい。

コストは意識しないんか~い!

事務事業評価とは

那珂市がまちづくりの目的を達成するために行う具体的な個々の活動(事務事業)について、前年度の活動内容を、目的妥当性、有効性、効率性、公平性の4つの視点から評価し、次年度以降の取組みに反映させるために行うものです。

長崎県長与町

自治体の事務事業評価を幾つか見て来て、長崎県長与町に書いてあった「事務事業評価とは?」の説明がわりとしっくりした。

しかし・だ!

「個々の事務事業の目的・成果・コストを数値化・具体化して客観的に評価し」と書いてくれてるのに、評価報告書や数値目標、そして事務事業評価一覧を公表してるのになんで予算や財源が書いてないんだよぉ~(´;ω;`)ウゥゥ

事務事業評価とは、個々の事務事業の目的・成果・コストを数値化・具体化して客観的に評価し、その評価結果を次の事務事業に活かすという組織の経営サイクル(Plan→Do→Check→Action)を実践し、成果の向上と事業の効率化を図ろうとする、日常からの事業の見直しシステムです。

埼玉県久喜市

久喜市は、解り易い、まさにそうだと思う。

しかし、久喜市が実施する行政評価の概要には、「市民の皆様にとって「どれだけの成果が得られたか」という視点から改めて考え直し、行政サービスの改善を進めていくための仕組みであり、成果や効率という観点から評価し、見直し、改善を進めていきます。」とあった。

ところで、コスト意識は? ないんかい(◎_◎;)

山梨県甲府市

甲府市は「本市の行政評価は、施策の進行状況をチェックする施策評価、活動の成果やコストなどの実績を評価する事務事業評価、行政評価の客観性と透明性を確保するための外部評価で構成」と一応コスト意識が書かれてる。

施策を実現する為なのかぁ~。

コストを意識するのは、改善見なおしの事業だけなのか。そんなぁんじゃー歳出削減、減税は出来ないぞヽ(`Д´)ノプンプン

事務事業評価

事務事業とは、施策を実現するための個々の事務や事業のことであり、事務事業評価とは、市が行う事業の必要性や目的を明確にしたうえで事業の実施に対して得られる成果などを、指標を用いながら評価し、その結果を踏まえ今後の事務事業の方向性を検討し業務の改善等に繋げていくものです。今年度は、第六次甲府市総合計画第7次実施計画に位置付けられた事業の内、主要事業となる134事業について、事務事業を実施する担当部局が評価を行います。

愛知県名古屋市

さて住民税減税の河村市長の名古屋市はどうだろう?

衆議院の杉田水脈氏も第二章を書かれている2005年発売『自治体行政評価ケーススタディ』の本にはあれこれ書いてあるのだが、市民目線の事務事業評価中心としたものだったらしい。しかし、今の名古屋市の行政評価はスタイルも変わっているし、全てこ公開されてる訳ではなく評価対象事業の分類もされている。勿論「事務事業評価」の定義については見当たらない。

行政評価の目的にコストの文字が見れたから、(;´・ω・)まぁいいけどさ。でも減税はどうやってやったんだぁ~イ。

職員の意識改革

職員一人ひとりが市民の視点で考え、コスト意識・成果志向に徹して職務を遂行する風土醸成を進めることで、職員のさらなる意識改革を図ります。

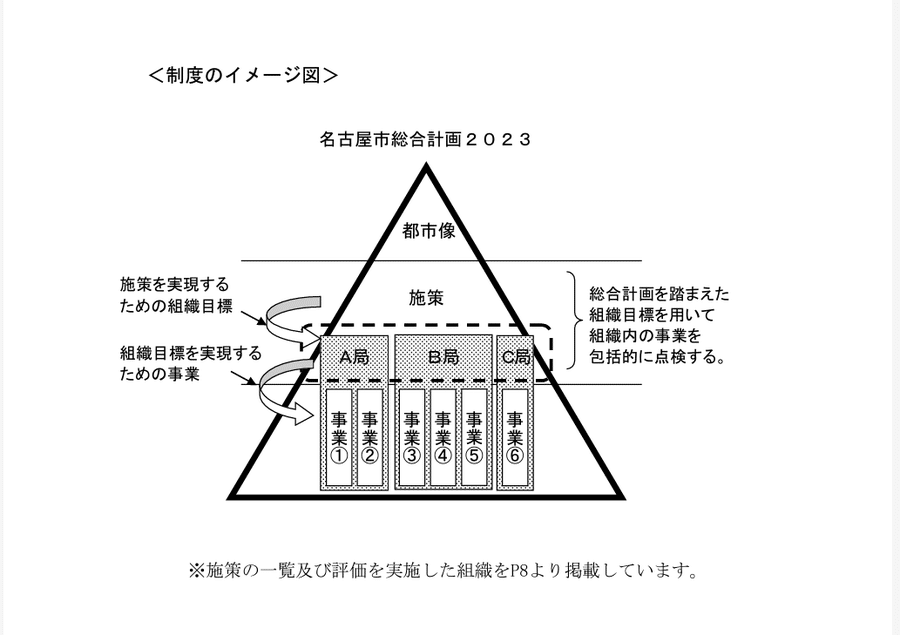

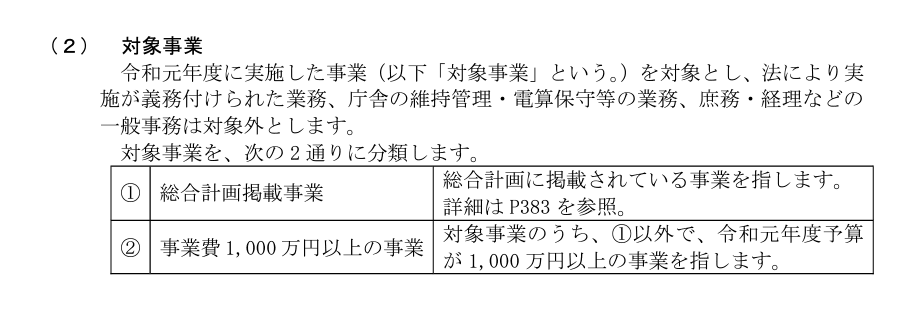

行政評価の制度概要 名古屋市総合計画2023に掲げられた都市像、施策の実現という観点から、原則、組織内の全ての事業について、組織目標を用いた包括的な点検を実施することにより、行政資源の有効活用を図るとともに、全体として市民サービスを確保することをねらいとして実施します。

そうなんだよね、法で義務付けられた一般の行政事務は毎年行うものだし、政策・施策の対象でも無いし、効果や成果が薄くても辞める訳には行かないし、自治体の計画や市長のマニュフェストに関係なく行われる事業もあるって事なんです。

そういう事業も総合計画で作られた政策や施策に紐づいた事業の様に書かれているのは凄く違和感があったんだよね^^;。

栃木県真岡市

栃木県真岡市の行政評価制度も、今まで見た物とは少し違っていました。全事業公開してるにも拘らず、事務事業評価についての定義はありません。「行政評価とは」の中に触れられているだけです。まして、コストの文字が見つかりません。あの二宮金次郎が復興させた報徳思想の街なのに~ぃーざんねん。

行政評価とは

市の政策や施策、事務事業の成果について、市民の視点での客観的な成果目標を設定し、目的妥当性、有効性、効率性などの様々な観点から評価をし、意思決定や事業内容の改善、見直し等に活用する行政経営の仕組みであります。企画・立案(Plan)、実施(Do)、評価(Check)、改革改善(Action)というマネジメントサイクルの中に位置づけられます。

施策や事務事業の評価を通して、市民サービスの向上や行政運営の改善を図り、市民に対して透明性のある行政運営の実現、成果を重視した行政運営の実現、限られた行政財源の効率的な配分、職員の意識改革と能力開発の推進を目的とします。

「真岡市行政評価システム導入の経過」を見ると、平成13年5月行政評価システムの導入などを公約に福田市長が初当選後、検討を開始し、学習し、行政評価システム構築事業委託し、平成14年の翌年には事務事業から始めている。

平成16年には施策評価実施(44施策)、平成17年には施策評価実施(44施策)している。

こういった導入の経緯が残してあるのは行政職員にとっても住民への説明責任としても大事な事だと思う。

更に、施策体系に紐づいた事務事業評価と、組織体系の事務事業評価がある。

特にこの組織体系の事務事業評価は特徴的で、各課横断的に繋がって実施されている事務事業評価になっている。

これは組織体系別のデジタル戦略課の事業の1つを1部スクションしたものである。担当の所に3つの部署が書いてあるが総務部にはこの事務事業マネージメントシートは存在しない。しかも財源の項目が記載の有り無しがある。この財源に関しての有無が、ちょっと複雑でまだ理解できてないんだけどね。簡単な法則があるんだろうなと思う。

栃木県佐野市

先日地元栃木県の事務事業評価を調べていて、佐野市の行政評価の体系には感動した!

もぉーなんも言えねぇ―(-。-)y-゜゜゜

佐野市の行政評価は、総合計画に基づく政策と、政策外との2つの流れから事務事業評価を行っている。今まで見た中で一番しっくりした作り方だった。

施策シートも事務事業評価シートもちゃんと書いてあったので、他に肩を並べる程のものはそうそう現れないと思ってる。

それに、この事務事業評価についてのこの単独の説明はすごく納得した。そして初めて「事業費人件費などのコスト削減」って文字に出会えたんだよぉ~。これこそまさに欲しかった言葉!

無駄遣いはやめろー、歳出削減しローってほぼ毎日SNSでぼやいてたのはこれなんだよ!!

アウトプットとアウトカム

事前に目標設定を行い、

「政策をどのように実施したのか(アウトプット)」

「政策の実施により結果として国民にどのような便益がもたらされたのか(アウトカム)」である。

本当は、このアウトプットとアウトカムから、より効率的効果的な事業になる様改善されて行くはずだった。

でもこれまでの事務事業評価を見ていると、3年毎に部署変更になる行政職員が、何も無い所からアウトプットやアウトカムの設定が出来ただろうか?

たぶん必要は感じても、前例主義のお役所仕事が通常な場で新人君はどの様にやったら良いのか解らないはず。(老体には期待していない。)

前提として、改善も見直しも行われなければその事業は意味の無いものになりいずれ廃止になる。中には廃止にもできない事業もあって、それが多くの自治体で行われている場合、利用する国民から問題視されたなら、政府によって規制改革が行われ改善するようになるのだろう。その代表的な例が、「マイナンバーカード」に見られる規制改革だと思う。

日本も行政手続きのIT化を進める為に、早いうちから欧米に視察に行っている。

平成29年3月29日 規制改革推進会議 行政手続部会の「行政手続部会取りまとめ ~行政手続コストの削減に向けて~」によれば、「調査結果によれば、欧米諸国では、まず、2000年代に「行政手続コスト(Administrative Costs)」や「書類作成負担(Paperwork Burden)」の削減を相当程度行った。一旦削減が行われた後の2010年代には、削減した既存の行政手続コストをこれ以上増やさないという基準(「One-in/One-out」)等を設定する取組を開始する国がみられる」と書いてあって、2000年頃には規制改革で行政手続きのコスト削減は相当行われていたし、その後は規制を増やさない政策として「2対1ルール」が行われてました。

なぜ政府はIT化を進めたかと言えば、日本がバブル崩壊後デフレが続き経済成長出来なかったからだ。大企業からの強い要望もあった。

つまり、コスト削減を意識しない事業は特に、意味のない事業、効果のない事業、見なおしが必要な事業などが地方自治からも指摘されれば、規制は廃止される可能性もあるのではないだろうか?

もちろん、既得権益や天下りの官僚の抵抗は大きいかもしれない。しかしできないと言い続けていては負けてしまう。健全な日本を、若者や子供達に渡す事が出来なくなってしまう。闘うしかないのだ!行政に言い続けるのだ!

無駄な事業はやめろー、歳出削減しロー、減税しろ―

いっきだふぁぃやー!

今日も減税 明日も減税 令和の大減税!

佐野市の感動はこちらに書いてありますので、ご興味のある方は読んでみてね。