1⃣世論調査の見方・やり方・使い方

令和6年2月25日救国シンクタンクセミナー自治体経緯営研究会主催で渡瀬裕哉氏による「世論調査の見方・やり方・使い方」に参加してきました。今回で4回目ですが、毎回行う内容は地方議員や国会議員が議会ですぐ使える内容です。一般の方も参加が出来ますので、興味のある方は救国シンクタンクへ。

標本の制作者とそれを見て意思決定する者がいます。制作者は判り易く伝えたくて作ってる訳ですから、そこには何かしらの目的や意図があります。見る者は数字の羅列や形容詞のたくさんついた文章を読むより、統計から作られたグラフを見ると短時間で現状を把握することもできます。そしてグラフの数値には事実が並んでいるのですから何かを決める時の根拠にも成ります。例えば給与の支払い額や降水量、売り上げの推移など様々あります。

この講座で学んで一番良かった事は、統計調査をどういった目的で取るのか、それをどのように活用するのか、その為にはどの様な標本調査にすれば見る人が解り易いか、その為にどうやって情報を集めるのかというやり方も重要なんだなぁーという事、そしてグラフを見る時に自分が知るべき数字は何なのかを良く考えながら見る事です。

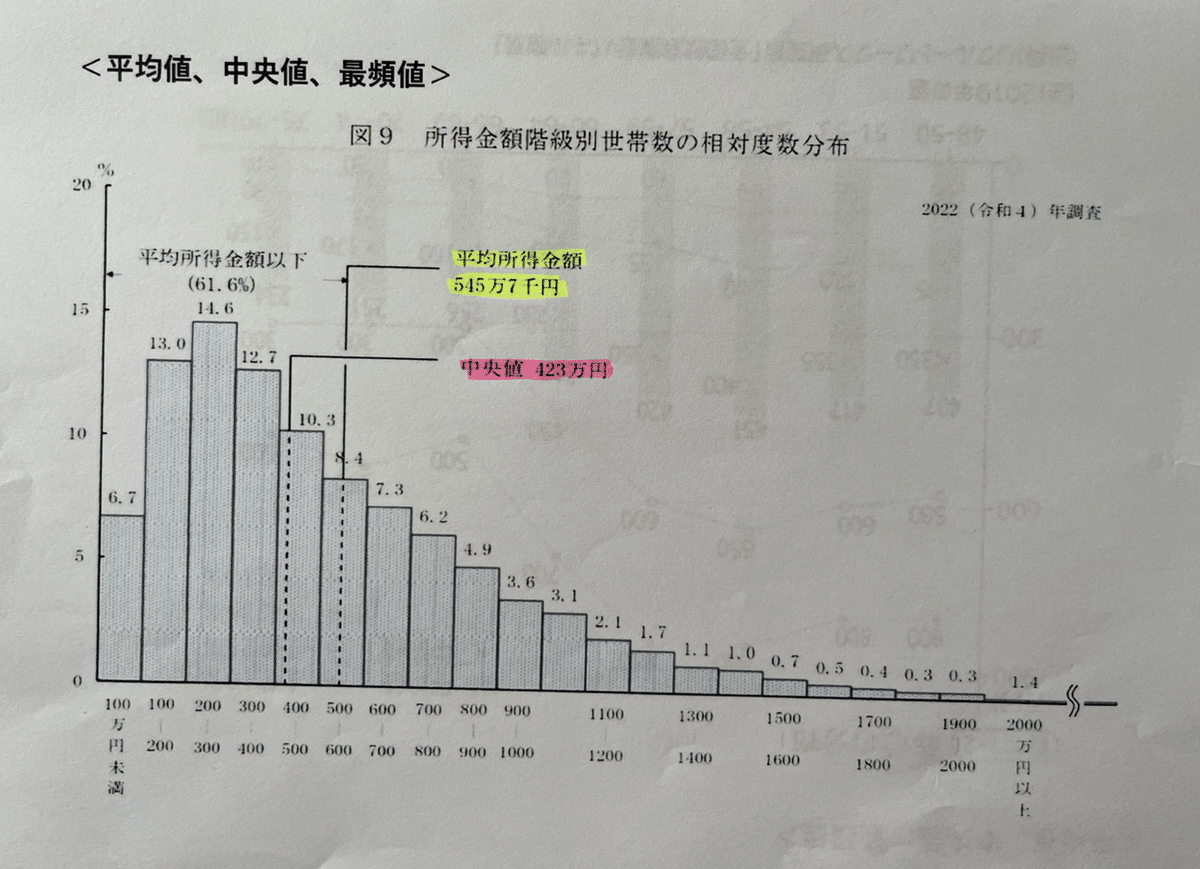

1・平均値、中央値、最頻値

各自治体で様々な世論調査を取っています。その世論調査の見方・やり方・使い方・質問の仕方について学びました。

殆どの自治体はオープンデータのサイトはあっても、内部の資料で統計解析したような資料は少ないです。

エクセルで統計を作るのは役人が作るべきで、まず統計処理が出来る職員を雇ってくださいと行政に訴えるのをお勧めします。職員が出来て当たり前ですから、出来なければ統計処理の勉強会を職員がすれば良いのです。

なぜ統計分析は必要なのでしょうか?

そして、どういう時に使えばよいでしょうか?

データから出てくるグラフの数値には「平均値」「中央値」「最頻値」の3種類があります。

平均値とは全てのデータを足し合わせ、データの合計をデータの個数で割った値です。

中央値とは数値を小さい方から順に並べたときに真ん中に位置する値です。

最頻値(さいひんち)とは最も多い度数を示す値の事です

配布資料「所得金額階級別世帯数の相対度数分布」の相対度数とは、100万円以下、100~200、200~300、300~400、・・・って分けて当てはまる人達の数を全体の人数で割って出た数字を%で表した数字です。

平均値 545万7千円

中央値 423万円

最頻値 14.6%の200万円~300万円

さて世論調査に出てくる数字はどの数字でしょう?

その数字の取り方で考え方や結果は全く違ったものになってしまいます。

所得が平均値545万円って言われてもねぇー、おれそんなに貰ってねぇ~し。中央値の423万円であれば、親近感がわくってもんです(*´▽`*)

所得が1000万円の人と0円の人がいて、この集団の所得の平均値500万円ですって言われても、その数字に全く意味ありませんよね。

基本の基は大事です。グラフの数値をちゃんと見よう!

その数字が平均値なのか、中央値か、最頻値なのか。何故って、数字のマジックにごまかされちゃうからですよ~(;´・ω・)

①年収の分布

図表1-2は、48歳~79歳までの年収の分布表に成ります。高齢者の年収が値の取り方で金額が大きく変わりました。75歳から79歳の年収平均値は234万円だけど、中央値は150万円です。下位10%は36万円、上位10%は500万円です。収入の金額が全然違います。

高齢者がお金持ちなのか貧乏なのかは、実はこの表でも値でも実態は分かりません。後期高齢者の75歳~79歳の収入は殆ど多くが年金です。他には投資や不動産などから得る人もいます。つまり年金だけの人達と、年金の他に投資や不動産賃貸から収入を得る人がいます。さらに、生活が豊かかどうかを考えた場合は、蓄えがあるかどうか単身世帯か家族と同居なのかでも生活の実態は違ってきます。

(捕捉資料:高齢期の暮らしの動向 )

えてして、役所の資料にはこういう平均値だけの数字が入っているんです。ですから中央値や最頻値の数字が大事になってきます。地方議会でグラフを見る時には「中央値」「最頻値」が大事です。行政が資料を持ってきたときには、そこに注目して見て見ましょう。もし平均値が出ていたら、中央値は?とか最頻値は?って質問して、「こいつ、めんどくせえ議員だなぁ~」って思わせてみよう(^^)/

②年収1億円の壁

年収1億円の壁とよく言われています。グラフの線が1億円を過ぎると税金(税率)が下がってくるのですが、株取引の税金は一律20%なので多くても少なくても税金は20%です。ですから金融所得の株取引だけで稼いでいる人は一律20%です。給料で1億円稼ぐと税金はどんどん上がりますが(4000万円超は45%)、給料所得だけで1億円稼ぐ人ってどれだけいますか?まずいないです。

平均値って何の平均値なのでしょう?

以前は気が付かなかったけれども年収1億円の壁は大嘘

— 渡瀬裕哉 (@yuyawatase) November 9, 2022

年収1億円以上はオーナー企業経営者が多く、企業株主として実質的に従業員社会保険料の事業者主負担総額を納めており右側に行くほど数字が跳ね上がってないとおかしい

個人単位でグラフ化した年収1億円のグラフはミスリードであり根本的に間違い https://t.co/MH6lTDfMpP

したがって、少しグラフの中身は違うものの、共産党や維新が提示していた同様のグラフも同じように間違い。税金や社会保険料に関する議論の根本となる資料に疑問。

社会保険料の事業主負担を無視してこの議論を進めると、 社員を減らそう という結論にしかならないので、かなり議論がおかしくなると思う。

しんぶん赤旗 大門氏の記事はこちら。

ご興味のある方はこちらもどう(o^―^o)ニコ

面白い。やはり役人が持ってくる資料(一億円の壁とか)はゴミだなと。

— 渡瀬裕哉 (@yuyawatase) February 24, 2024

1億円の壁の真実(一億円の壁の真実) - y-Aki/MT https://t.co/tkFxqqDjfN

※捕捉資料:財務省令和4年度申告納税者の所得税負担率

国税庁:所得税税率

財務省のグラフの対象者である「個人所得課税」は、どの様な人達なのでしょうか?

因みに国税庁の所得税率には、4000万円超は45%と書いてありますので1億円に成ったら税率が低くなるという事はありません。今回の「1億円の壁」という言葉は、令和4年の財務省「申告納税者の所得負担率」からきている様です。令和2年度グラフもあります。注1注2から、このグラフに入って無い方も沢山いるようです。

横軸が5000万円から急に1億円になり、1億円からは2億5億って増えてます。個人の方なら分離課税にした方が良いですし、個人事業主がわざわざ申告して納税するのですから、メリットがある人なのだと考えます。

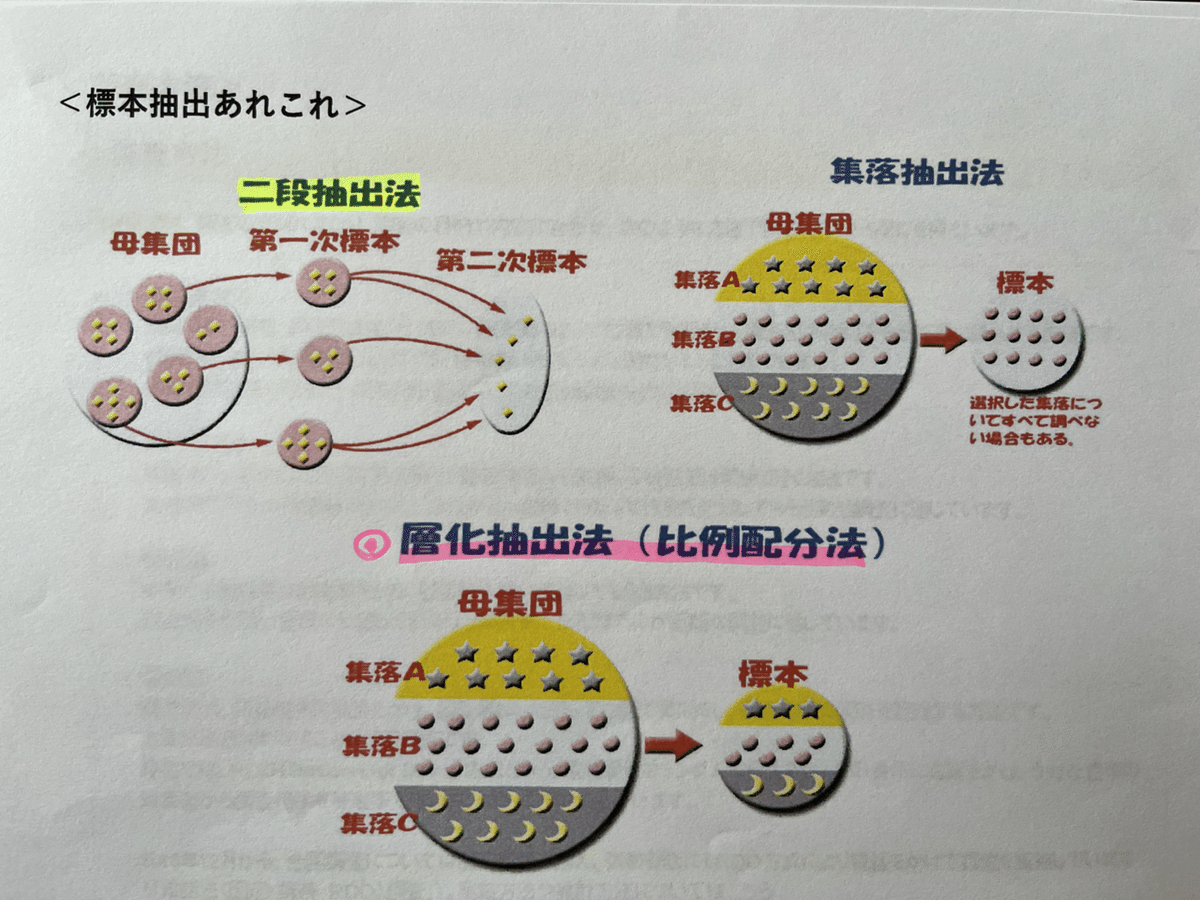

2・標本抽出あれこれ

①世論調査

世論調査をする時には、全員に答えて貰うのがカンペキ。

でも不可能だからサンプルを抽出します。

NHKの世論調査は2,000人位を抽出してサンプルを取ります。例えば、内閣支持率調査がそうです。

サンプルの抽出の方法は、3つのやり方があります。

二段抽出法、集落抽出、層化抽出で一般的なものが層化抽出法です。「層化」をする時に、地域の人数で取ってるのか、年齢で取ってるのか、男女比か、何でもって抽出しているのかが世論調査を見る時にとても大事になってきます。サンプルの取り方1つで原形をとどめない偏りが出る時があるのですが、そこをツッコんでみてはいかがでしょう?

若者いねぇんじゃねぇ―?

この地域の人少なぐねぇ~?

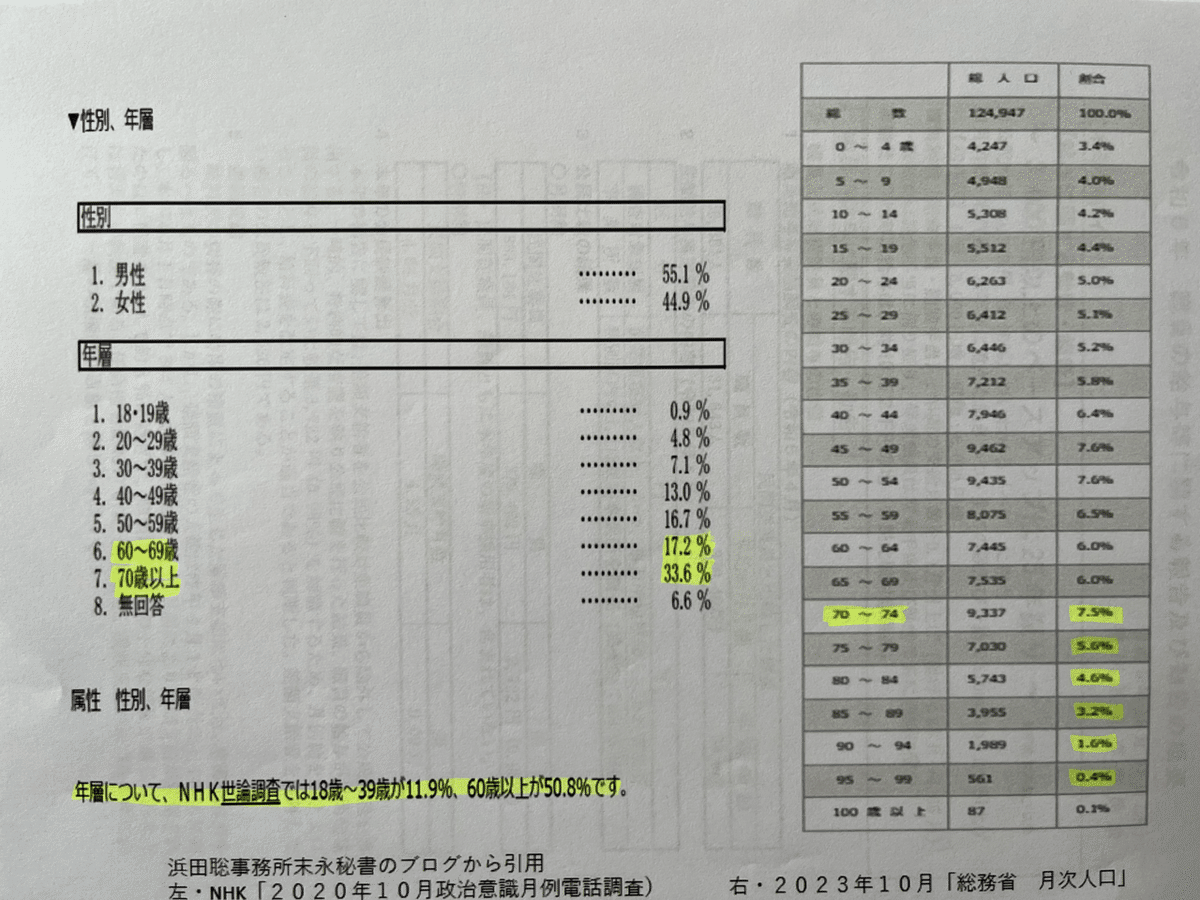

②NHKの内閣支持率サンプルの抽出の方法

NHKの調査方法には4つあります。

個人面接法 ➡ 出口調査…(誘導してるのでは?)

配布回収法 ➡ 今は殆どやらない

郵送法 ➡ 役所住民基本台帳からで、

返送するのは高齢者が多い。

電話法 ➡ 最近はデジタルで音声が流れる

携帯・固定にかける。

現在RDD方式でランダムにかける。

今は、行政は郵送法と電話法が一般的に多いです。

さらに、NHKはたぶんやりませんが、5番目としてインターネットリサーチ法があります。属性が解るので層化抽出法に一番近いです。

③NHK調査相手の抽出(サンプリング)

第1・調査地点の抽出

全国13ブロックに分け、市町村

第2・調査相手の抽出

住民基本台帳から

NHKのRDD方式に回答する人は偏っていても、地域ごとに12人抽出してるので年代ごとには取ってないわけではない。だから偏っていても正しい標本になります。

70歳以上の割合は右の図で総人口に対して23%しかいないのに、NHK調査の方は70歳以上が33.6%もいるんです。60歳から69歳は総人口12%なのに、回答してる割合は17.2%で比較的多い。つまり、高齢者の回答率が多いのだからこの世論調査(内閣支持率や政党支持率)の数字は、高齢者の支持傾向が解かるサンプリングなのでは?笑笑

で、渡瀬先生の⚓の声を記しておきます。

NHKは回収結果の補正はしていない理由は、年代性別などの補正しても結果が変わらなかったという。しかし、明らかに年代で支持率の数字が異なるので、嘘をつくのも大概にしろ、と思う。 pic.twitter.com/jE9RTtbmkV

— 渡瀬裕哉 (@yuyawatase) October 13, 2023

NHK世論調査は補正をかけていないとの回答が来ました。

— 末永ゆかり (@yukari_suenaga) October 19, 2023

と言う事は偏ったままという事ですね。https://t.co/a3YlYX2U8y pic.twitter.com/IZZR0NyQ5n

末永さんの大活躍で、NHKの世論調査の実態の一部を知りました。本当にありがとうございました(。・ω・。)ノ♡

グラフの値を見る時に大切なのは、

・活用目的を明確にする事

・標本の値の数字をきちんと見る事

・分析結果を専門知識をもたない人にもわかりやすく伝える事が重要です。行政は理解してもらいたいわけじゃない。寧ろ隠したいと願っているのでは?

見る者はその目的や意図をある程度見て取れないと簡単に騙されてしまいます。

3・地方自治体でのサンプリング事例(安芸高田市)

安芸高田市市長の石丸氏が、統計学とサンプリングの標本調査について説明されてました。抽出の意図も聞けて、具体的な現場の話なので参考に成りました。

〇山根議員

安芸高田市都市計画マスタープランについてです。 まず、(1)都市計画マスタープランにおけるアンケート調査について、125 お伺いします。 ①今回の市民アンケート調査で使われた「全戸調査」とはどういうもので、この調査方法を選んだ理由を伺います。

○猪掛企画部長

全戸調査とは、安芸高田市の全世帯にアンケート調査票を郵送して、調査を行うことです。令和3年度2月補正予算委員会の答弁の繰り返しになりますが、サンプル調査と比べて精度は若干上がりますが、ここは気持ちの問題が大きいということが大きな理由です。 マスタープランの策定について、広く周知するとともに、皆さんの思いを教えてくださいというコミュニケーションを取ることを重視して選んだ方法でございます。

4・実践した事

「奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案」の法案調査をしたのですが、概要を見ていたら「移住者1,787人」とは誰の事だろうと疑問になってきました。

あらかた奄美法や奄美群島について調査して、移住政策が成功してるとは思えない様なHPの内容や空き家バンクの掲載の仕方だったので、令和4年度の移住者1,787人という数字が何とも腑に落ちませんでした。

奄美市の資料に奄美群島の人口統計の数字が出ていました。

自然増減人口101,500人 出産267人 死亡686人△419人

社会増減 転入者2,108人 転出者2,128人 △ 20

合計 △ 61

私が移住者という言葉から連想するのは他の自治体から来て生活をしている人の事で、行政的には住民登録をして居住実態があり、数年以上住んでいるといったイメージでした。

どの様に計算したら1787人という数字になるの・・・?

ネット調べて「移住者」の定義も無いですし、奄美群島の移住者の数が出てくる資料も探せなかったので、奄美市にお電話してお聞きしました。(移住者数は、令和10年に3000人と言う数字が書かれていますので、事業の成果指標として重要な部分だと考えました。)

奄美市職員の方は、移住者の定義は無く、1787人は奄美市で把握はしていないと言うお返事でしたので、法案所管の国交省にお電話で聞いたら、移住者の定義は無く、住民登録した人ということで、鹿児島県が奄美群島の市町村に電話で転入者の人数を確認して合計した数字の様です。

つまり転入の届をして数か月で転出しても移住者でカウントされます。陸上自衛隊の基地が2つあるのですが、移動する自衛隊員と家族がいっぺんに何百人の時もあります。世界自然遺産に登録されたので企業さんが数十人の規模で転入し、武漢発新型コロナウィルスで数か月後には撤退しても、やはり移住者が来て出て行ったと言う訳です。

「移住者1787人」は、それって単に転入者の数字なのでは?法案の変更部分に「移住促進」が書き込まれ何十億の予算が付いているのです。そして、その移住促進の事業が効果があったのか無かったのかの指標が、転入者の数に成ります。その土地に骨をうずめる覚悟で移住しに来てる訳ではないのです。インターネットや医療や空き家リフォームの補助金や諸々無くても転入してくる人たちなのです。

そうであれば行政で行わなくても民間で行えばよいのですが、法案に書き込んで税金を投入するのですから、転入者と転出者の属性と追跡調査は必要になって来るのではないかなぁ~と思いました。

国交省に質問した内容です。抽出方法について聞けたのは、セミナー受講の成果です(^^)v

・「移住者」の定義

・移住者1787人の算出根拠

・移住者のデーター抽出方法

・移住者の公表データー

こちらが法案調査した内容です。

下の本はセミナーを受講したので読んでみたくなった本です。統計についてのブログもお勧めです。

以上です。

※3/8「データー」の文字を標本、標本調査、グラフ、値などに訂正しました。

3/14 見出しと、内容に説明の加筆しました。