総務省と地方公共団体の公共施設の統廃合計画

9回目になる救国シンクタンク主催、自治体経営研究会のセミナ―も、減税と規制廃止を実現するために活動する議員さんとアクティビストの受講者さんたちで満員でした。

議員さんによるセミナー受講の成果報告も、回を重ねるごとに内容が専門的になりますし、地元が好きで本気で変えたいと思っている議員さんだから、困難な中にも解決の糸口が見つかるんだなぁーと思いました。

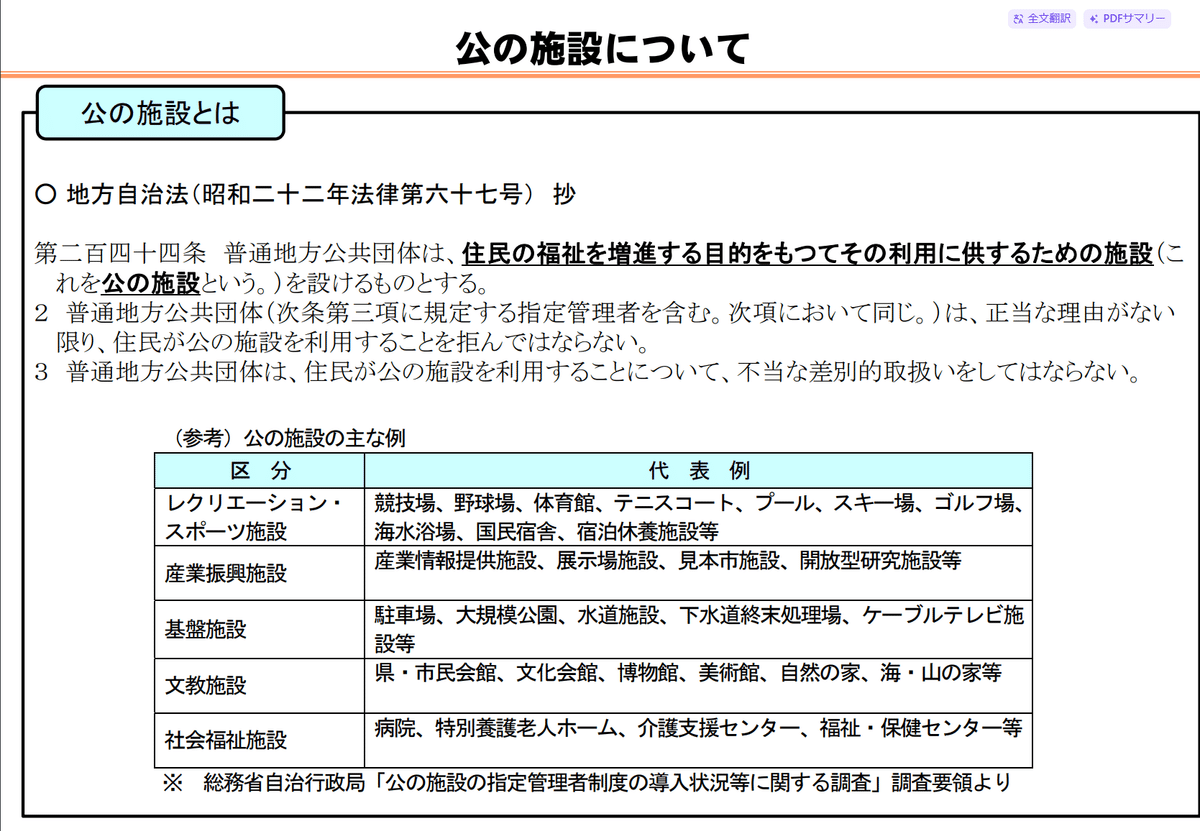

本日のテーマの「公共施設」とは何でしょう?

市役所や学校、コミュニュティセンター、図書館、美術館などが直ぐに思いつきます。ネットを見るとその他では、道路、公園、市民会館、保育所、保健所、消防署、上水道、下水道などの施設、廃棄物処理場、斎場、浄水場、汚水処理場などのプラント系施設と書いてあります。

法律的には、地方自治法244条に「公の施設」について書いてありました。土地区画整理法では、2条5『この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。』とあります。

本日のテーマが「公共施設の統廃合」です。

2020年8月9日安芸高田市長選挙で石丸伸二氏が当選し、公共建物の統廃合の計画を進め、住民への説明を何度もされていました。

講師の渡瀬氏によると、今回のセミナーを聞けば石丸氏がなぜあのタイミングで出現したのか、何を行おうとしたのか、本来やるべきことは何だったのかが分かるとのことでした。つまり、出現するのは歴史の必然であり、歴史的経緯を見れば分かるということです。結局、最初なぜはじまったのかが大事で、物事の本質を知るには始まりとその歴史を知ることが大事だと話されました。

今回のセミナー講師渡瀬裕哉氏が、写真に写ってる建物の名称当てクイズを行いました。学校・病院・男女共同参画・産業振興センター・公団のお写真が写っていて、外装からは見分けがつかない豪華な公共施設ばかりでした。

1・公共施設等の総合的な管理による老朽化対策等の推進(平成26年1月24日)

①笹子トンネル崩落事故

2012年12月2日 午前8時3分ごろ笹五トンネル崩落事故がありました。NHK「日曜討論」の放映中で、選挙中により各党の政策担当者が出演している中、煙の出ているトンネルの映像に切り替わったそうです。

2012年(平成24年)12月26日、第二次安倍政権が誕生しました。この崩落事故がきっかけとなり、2013年平成25年11月に国は内閣府「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、インフラメンテナンス元年とよばれました。

これらのインフラの中には、建設年度や構造形式等の施設諸元や、劣化や 損傷等の老朽化の進展状況など、維持管理に必要な情報が不明な施設も多く 存在している。また、維持管理に係る基準やマニュアル等は管理者間で ばらつきが存在するほか、国・地方を通じ職員定数の削減が進む中、地方 公共団体の中には維持管理を担当する技術職員が不在、若しくは不足して いる団体も存在するなど、制度や体制についても、我が国全体として十分 とは言えないという指摘もある。このような現状に至った背景には、戦後、 短期間で集中的にインフラ整備を進める必要があったことや、経年劣化や 疲労等に伴う損傷はその進行速度が遅く、問題が顕在化するまでに長期間 を要するため必要な措置が講じられてこなかったことなどが考えられ、一刻 も早く取組を開始する必要がある。

この計画を踏まえ、縦割り行政ではありましたが各省庁が行動計画を策定しました。総務省は2014年平成26年1月24日地方公共団体に公共施設等の全体を把握するために「公共施設等の総合的かつ計画的な管理による老朽化対策等の推進」を示し、「公共施設等総合管理計画」に取り組むよう要請しました。

戦後日本は大企業を移転させ、住宅が建ち、高度成長期に全国の自治体に役所や学校や病院や振興センターなど近隣で競うように建ち、水道菅も延長されました。しかしバブル崩壊後は財政難になり、2000年ごろから「平成の大合併」といわれる市町村合併が全国で起きました。合併することで建物が重複し維持費用の負担も大きくなり、少子化もあって最適化する必要性が全国で起こったのです。

近年「消滅可能性自治体」という言葉がメディアでも普通に話題になりますが、今後はこの公共施設対策問題が全国で起こってきます。

1月28日、埼玉県八潮市で起きた下水道管破損が原因とみられる道路陥没が起こり、トラックを運転していた男性が穴に転落してしまい、夜になっても救助されていません。各地の行政職員さんは一斉点検を始めました。

水道管の老朽化による漏水そして道路陥没は今も全国で起こっています。これを機会に、自治体のインフラ整備計画や公共施設の管理計画を見てみてください。生命と財産に係ることです。地元自治体の財政破綻にもかかわることです。まずは住民自身が地元の情報を知ることが重要です。

②公共施設等総合管理計画

総務省は公共施設の全体を把握するために調査を行いました。その調査方法は公共施設状況調査と地方財政状況調査を行い、公共施設の延べ床面積で公共建物のメンテナンス費用を判断しました。しかし、これがネックになりました。つまり、床面積で調査し、床面積を減らすよう要請されたわけです。イメージの図を見ると、国がまず各省庁が公共施設とインフラの分類を整理し個別の計画を作り、次に地方の「公共施設等総合管理計画」・「個別施設計画」を作る縦割りの流れです。

しかし考えても見てください。

床面積を減らせと言われても学校・病院など床面積で減らせわけもなく、本来ならば耐久性や必要性などで判断すべきことです。

縦割り行政の国の政策は、何処をどう減らすかを指示することなく自治体に何%減らすよう要請だけおこない、計画は地方自治体に任せただけなので実行されませんでした。ただ、総務省は計画続行!しているとして、計画づくりに交付金と地方債OKのあめも出していました。

各自治体の計画は総務省のHPで公開されてます。

③分析調査 事例:安芸高田市

安芸高田市は、平成25年9月に、崩落とほぼ同時に計画を作る前に、まず調査をしています。安芸高田市公共施設現況分析調査(概要版)

安芸高田市公共施設現況分析調書の対象施設等から、総施設数365施設 面積286,218㎡ありました。

P7の円グラフを見ると、青:公共用財産、赤:公用財産、緑:普通財産に分けられ、施設数と施設面積に分けられ整理されています。

青の公共用財産は公共施設で、「年間12,000㎡を超える主な建物」は26棟で75970.31㎡、棟数で4%弱、延べ床面積でも27.41%占めています。

P10の行政財産の用途別分類から、安芸高田市は大分類にある「産業振興施設」が非常に多かいです。これは農林水産物を加工して売っていく為の施設ですが、各地で販売や開発が行われ産業振興に力を入れていたからです。

p13のグラフからは、用途別の建物と面積のグラフで、オレンジの産業振興建物が多いことがわかり、施設面積だと学校教育施設多いことがわかります。

よって、安芸高田市は学校の処分が大きな課題だと分かります。次に産業振興建物、住宅、生涯学習施設も統廃合していく必要があるという事がわかります。本来は床面積の大きな建物から整備する必要があるのですが、現実には軋轢があって中々進まない。処分できたのは集会所の様な小さな建物を少しづつでした。このようにグラフにすることで住民からの理解が得やすくなります。

安芸高田市は、2004年(平成16年)3月1日に、高田郡の吉田町、八千代町、美土里町、高宮町、甲田町、向原町の6町が合併して誕生しました。旧自治体に同じような規模が小さい建物がそれぞれあったので、この様な分析調査を行ったうえで平成27年2月「公共施設等総合管理計画」を作りました。

2・「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」の概要(平成26年4月22日)

公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の策定について

実は「技術的な助言」と最後の行に書いてあるように、公共施設等総合管理計画はあくまでも総務省からの要請です。

早期から作成してる自治体もあるのですが、令和3年度に再度見直ししてくださいと総務省から指示がありました。平成30年度以降は、長寿命化事業の対象を拡充し「ユニバーサルデザイン化事業」を対象に追加。あわせて、財政力の弱 い団体においても地方債の 元利償還金に対する交付税措置率をこれまでの一律30%から、財政力に応じて最大50%まで引き上げています。集約化・複合化の例も入れたり、総務省からの専門家の派遣もありで見直しを要請しています。

安芸高田市の公共施設等総合管理計画の資料をじっくりと見ると、ご自分の自治体で何をすべきかが分かります。少なくとも、石丸市長がわざわざ「出現した意味」が理解できると思います。そして、6町合併の悲惨さが伝わりましたし、具体的に廃止のロードマップが示されているのも参考になります。

念のため、おさらいで時系列を書いておきます。

【重要サイト】

安芸高田市公共施設現況分析調査(概要版)2013年9月

安芸高田市財産管理課安芸高田市公共施設等総合管理計画2022年9月改訂

過去の個別施設計画安芸高田市個別施設計画 公共施設編2023年9月改訂以前

【時系列】公共施設等総合管理計画の流れ

・2004年H16年3月1日、6町が合併して安芸高田市が誕生。

・2012年H24年12月2日 笹五トンネル崩落事故

・2013年H25年9月安芸高田市公共施設現況分析調査(概要版)

・2013年H 25 年 10 月内閣官房「インフラ老朽化対策の 推進に関する関係省庁連絡会議」が設置

・2013年H25年11月内閣府「インフラ長寿命化基 本計画」

・2014年H26年1月24日、総務省「公共施設等の総合的な管理による老朽化対策等の推進」【公共施設状況調査】 【地方財政状況調査】

・2014年H26年4月22日総務省「公共施設等の総合的な管理による老朽化対策等の推進」自治体に公共施設等総合管理計画策定要請→殆ど実行されず。

・2014年H26年5月安芸高田市「公共施設の更新に係る費用の簡便な推計について」

・2015年H27年2月安芸高田市公共施設等総合管理計画削減目標30%以上➡実施わずか4%

・2016年H 28 年2月 内閣府本府 インフラ長寿命化計画(行動計画)

(平成 27 年度~平成 32 年度)

・2017 年 3 月安芸高田市公共施設等総合管理計画 個別施設計画

公共施設編 策定

・2020年8月9日 安芸高田市長選挙 石丸伸二氏当選。

・2021年令和3年8月 内閣府本府 インフラ長寿命化計画(行動計画)

(令和3年度~令和7年度)

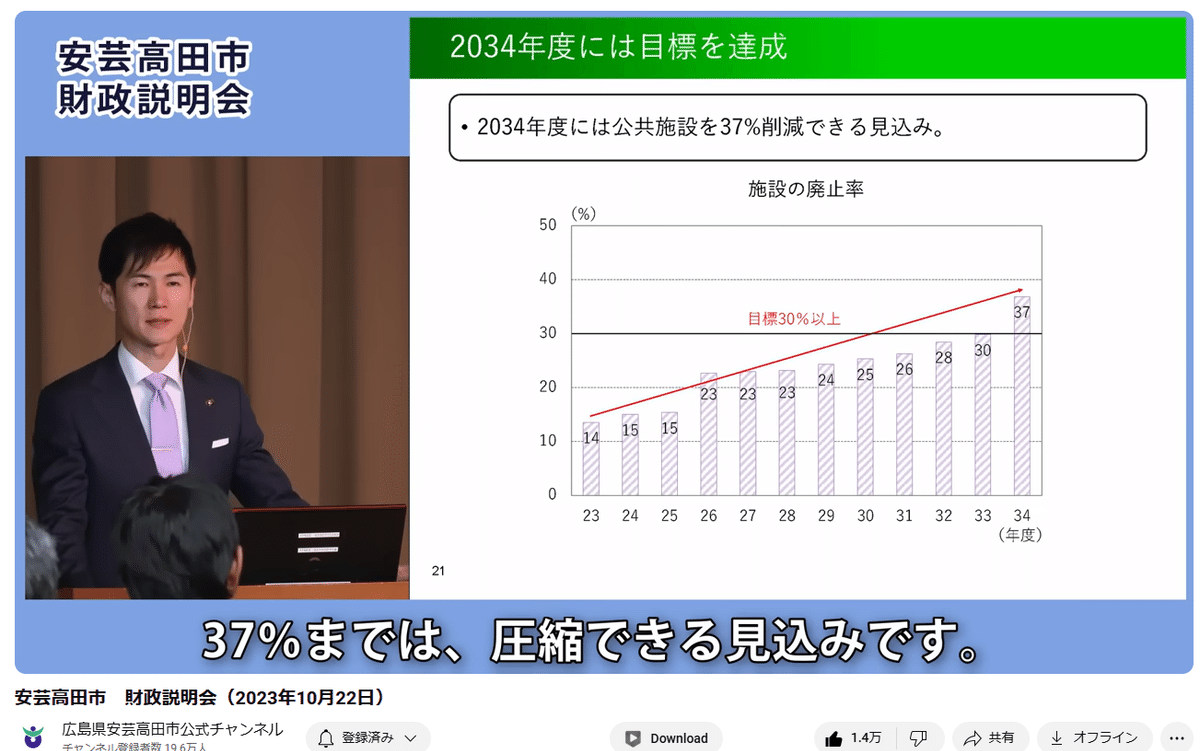

・2022年令和4年9月安芸高田市公共施設等総合管理計画改訂版 削減目標37%にアップ!

・2023年R5年 10月 10日:総務省公共施設等総合管理計画の策定等に関する指針改訂→計画ほぼ100%。

・2023 年 12 月安芸高田市公共施設等総合管理計画 個別施設計画 公共施設編 改訂

①安芸高田市平成26年5月「公共施設の更新に係る費用の簡便な推計について」

今回の公共施設及びインフラ資産の更新費用の推計には、エクセル版マクロ付ファイルを使って計算しています。

平成26年5月調査の安芸高田市の「公共施設の更新にかかわる費用の簡便な推系について」をみると、インフラ長寿化計画の視点が入り、精度の良い調査になっています。P15・16公共施設の土地面積が学校が77.7%、延べ床面積は学校が27.5%、P17 では年度別整備床面積でこの時初めていつ何をどのくらい建てたかを棒グラフに作りました。昭和の時代には学校が多く建てられ、平成になるとスポーツ系や産業計の建物が多く建てられているのが分かります。ただ、このようにたくさんの建物を建てても地域は衰退し少子化は改善していません。

P20の将来の更新費用の推計などを入れることで更新の時期や費用が分かりやすくなりました。市民への説明で反対する人たちへの理解を得るための資料となっています。つまりは、人口推計や、公共建物の用途や耐用年数、今後のメンテナンス費用、新建築物の費用などをきちんと伝えることで、住民への理解を得ることができると考えられます。

②公共施設等総合計画見直しのイメージ

総務省から見直しを要請されました。

朝霞市のサイトから、『公共施設等総合管理計画では、総務省から「策定にあたっての指針」が示されており、計画に記述すべき内容がある程度決められています。公共施設等総合管理計画では、公共施設の維持管理に関する基本的な方針を主に記述することになっています。これだけでは個別具体的な部分が不足していますので、10年程度の期間を対象に、「あさかFMアクションプラン(仮称)」を策定する方向で検討中です。』として、総務省から至れり尽くせりの支持があったわけです。そのせいか、令和2年3月31日現在殆どの自治体で行われ計画はほぼ100%の自治体で立てられました。

この朝霞市の図は、「書くべき内容がある程度決められている」というのが地方自治である自治体担当者の抵抗の声か、笑笑。

令和3年5月総務省の「公共施設等総合管理計画の見直しに関すること」を見ると、公共施設等総合管理計画を個別施設計画を踏まえて見直した例なども載せてあるので、将来の経費の見通しもわかるようになりました。

③平成27年2月安芸高田市「公共施設等総合管理計画」

平成27年2月 広島県安芸高田市安芸高田市公共施設等総合管理計画

一般財団法人地域総合整備財団が開発した「公共施設更新費用 試算ソフト」により平成25年度から平成64年度の40年間で発生する更新・大規模改 修の費用を試算すると、総額で約1,416億2千万円(年平均で約35億4千万円)とな ります。 一方、過去5年間の既存施設の更新・大規模改修に要した費用は、年平均で約5億7 千万円(図3-2-3の黄色横線)であり、この支出規模を今後も維持できると仮定して も年間あたり約29億7千万円が不足するものと考えられます。

安芸高田市においても試算ソフトを使い、グラフ等を用いて今後必要となる改修費の経費が可視化され、比較できるようになり、より現実的になりました。

安芸高田市公共施設等総合管理計画

インフラ資産管理基本方針として、P17「道路及び橋りょう等のインフラ資産は、国土保全として国道等との整合性を図り、 一体的に計画する必要があります。特に、橋りょうは10年後(平成35年度)から更 新を必要とする橋数が飛躍的に増加します。国の政策として、補助対象の拡充が図ら れることが想定できますので、国土交通省等の情報に注視し、長寿命化を推進しなが ら別途に中・長期的かつ継続的な個別計画を作成します。上下水道は、受益者負担を 原則とするインフラ資産です。個別計画を策定する中で、受益者負担の適正化につい ても検討を行います。」

平成 29 年3月 広島県安芸高田市の「安芸高田市公共施設等総合管理計画 個別計画 (1)公共施設 ②産業系施設編」のP2「再編検討結果」には、現状や課題、今後の施設の考え方を踏まえ検討した結果がありました。

④総務省が議会対応Q&Aを提供

公共施設等の適正管理の更なる推進について

公共施設等適正管理推進事業債について

公共施設等総合管理計画に係るQ&A

公共施設等総合管理計画の見直しに関すること:

・公共施設等総合管理計画策定取組状況等に関する調査

・令和3年度までの公共施設等総合管理計画の見直しに当たっての留意事項について

・公共施設等総合管理計画の見直しに向けた状況

・公共施設等総合管理計画を個別施設計画を踏まえて見直した例(大分県大分市)

⑤総務省:自治体施設・インフラの 老朽化対策・防災対策のための 地方債活用の手引き (全体版) 令和6年10月

1.自治体施設・インフラの老朽化対策・防災対策の推進 ・・・ 1頁

2.地方債活用のあらまし ・・・ 5頁

3.具体的な事業例 ・・・ 22頁

4.活用可能な資金 ・・・ 66頁

5.参考資料

⑥2022年の安芸高田市公共施設等総合管理計画

石丸市長になって、財政と公共施設の統廃合計画について、住民への説明がたびたびおこなわれるようになりました

・新型コロナウイルス感染症の影響で延期した財政説明会を7月4日(日曜日)から10日(土曜日)の間に市内6会場で開催。

令和3年度財政説明会

・令和3年12月11日(土曜日)、12日(日曜日)に決算説明会開催。

令和3年度決算説明会

安芸高田市 決算説明会~2020年度のまとめと今後の方針~【令和3年12月12日開催】

・安芸高田市の石丸市長は、2022年令和4年11月1日から11月11日の期間に6会場、計7回財政説明会を開催。

令和4年度財政説明会

安芸高田市 財政説明会~20年後の危機に向けて~【令和4年11月4日】

・市民が市政を考える機会として財政説明会を開催。

3年目の今年のテーマは「2022年度決算の概要」と「公共施設等総合管理計画の個別施設計画」です。昨年よりもさらに一歩踏み込んで、市が管理している施設の廃止など、公共施設の具体的な削減計画を示す。

2023年度財政説明会

安芸高田市 財政説明会(2023年10月22日)

具体的に今の公共施設を維持するコストと、計画的に統廃合することで総量削減した場合のコストが比較したグラフになっています。こういったグラフを作り示す事で「見える化」され、住民説明時には効果的です。

石丸市長の住民説明会の動画はとても良いと思います。

施設内で直接説明し、質問を受けることで住民に浸透します。また、動画を作成することでより会場に来れない住民や来たくない住民にも伝えられるツールです。繰り返し聞けばより理解が深まります。

個人的には、SNSを使って内容を発信するとコメントも書きこまれ効果の程もわかるし、説明のポイントもつかめると思います。

自治体の指定有料ごみ袋になるときに、住民説明会が3か所で2年間にわたって3回ほど行われました。沢山の方がお集まりになっていました。高齢者に合わせた資料も用意され、質疑応答もありました。

財政と公共施設の統廃合の説明は、ある一定数の反対派は必ずいると思います。反対のための反対をする方もいるでしょう。でも、何回も説明することで行政の本気度が分かれば意見は言っても反対する住民はだんだん少なくなるはずです。要は行政の本気度と分かりやすい資料と自分事として参加する住民の意識で削減が可能になるのかなと思います。

安芸高田市は、6町の合併なので他の自治体に比べても公共施設の数はかなり多く、当初の計画目標であった公共施設の総延床面積30%以上削減計画でしたが、2021 年度までの削減がわずか4%でした。これは全国的な傾向でしたが、石丸氏はこの状況に強い危機感を感じたのではないでしょうか?それが安芸高田市の市長選に出馬し、市の延命のため日本を取り戻す為に、市民への財政や公共施設等総合管理計画の説明を積極的にしています。

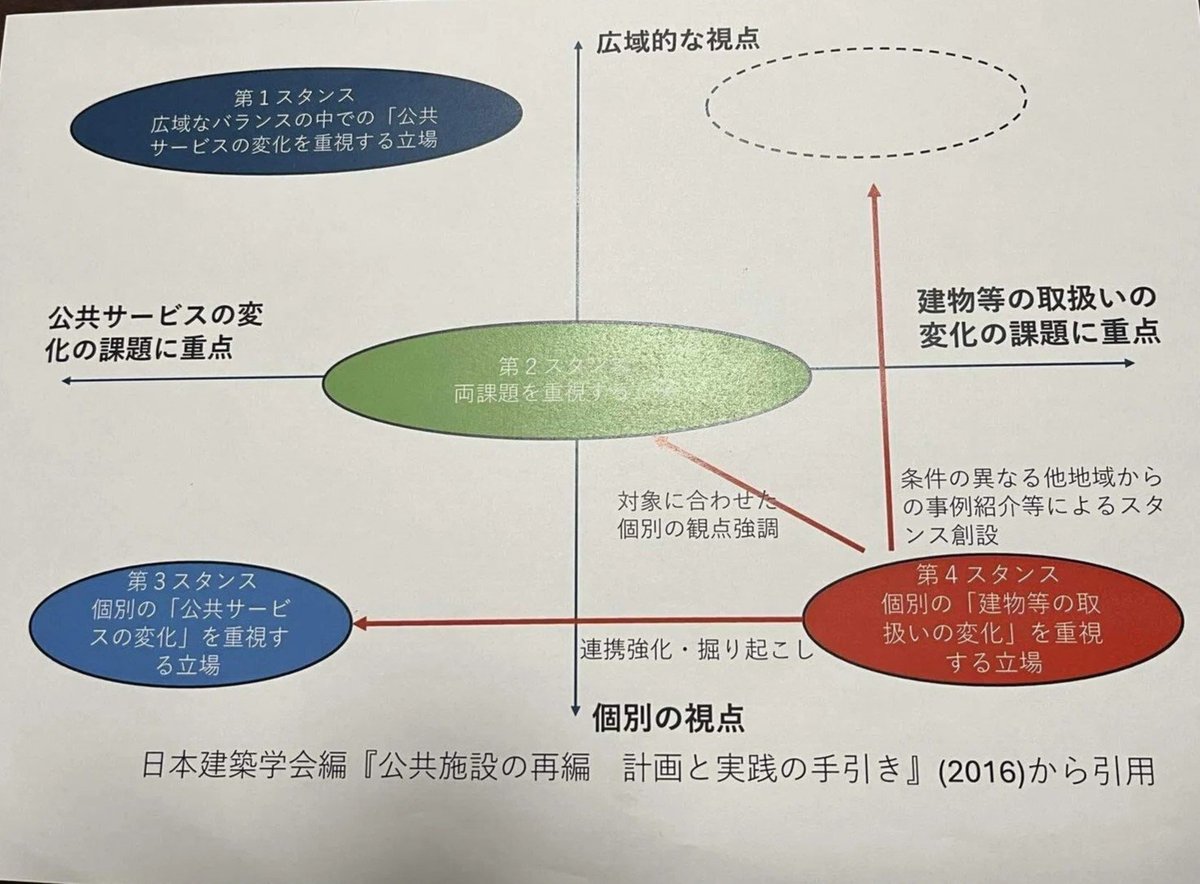

⑦公共施設の統廃合するにあたって大事なこと

今までの各自治体の状況を見ればわかりますが、地方自治体は取り合えず計画は立てますが実行は殆どしていません。それだけ実行が難しいということでもあるのですが、石丸氏が安芸高田市を少しでも長く存続させる為に安芸高田市長になったのであれば、石丸氏自身が立てたこの計画を住民に説明し、理解を求め、議会に計り、実行をすることだったはずなんです。

世の中には、様々な考えや価値観を持っている人達がいます。それぞれの立場で主張します。町全体のことをバランスよく考える人もいれば、中間的な是々非々の考え方をする人、恩恵を受けている人事で強固に反対する人もまたいます。

総務省から要請があって計画し、削減目標を立て、実行するよう強く要請されました。しかし、ある程度の計画が決まった後から、説明をはじめから求めたり損得で反対する人たちが必ずいます。行政の方々の意識には、あとから反対する人達の存在が意思決定過程には存在してなかったと言う事でもありますが、うまく進まなかった計画というのは、あとから反対する人達を無視して先に進めてしまう場合が多いそうです。形式上説明したではなく、納得できるような説明を尽くすこと、段取りをすると言う事、それが大事なことなのでしょう。

3・公共施設マネジメント事例

参考事例

*******************************************************************

おまけ: