アーカイブは減税への道

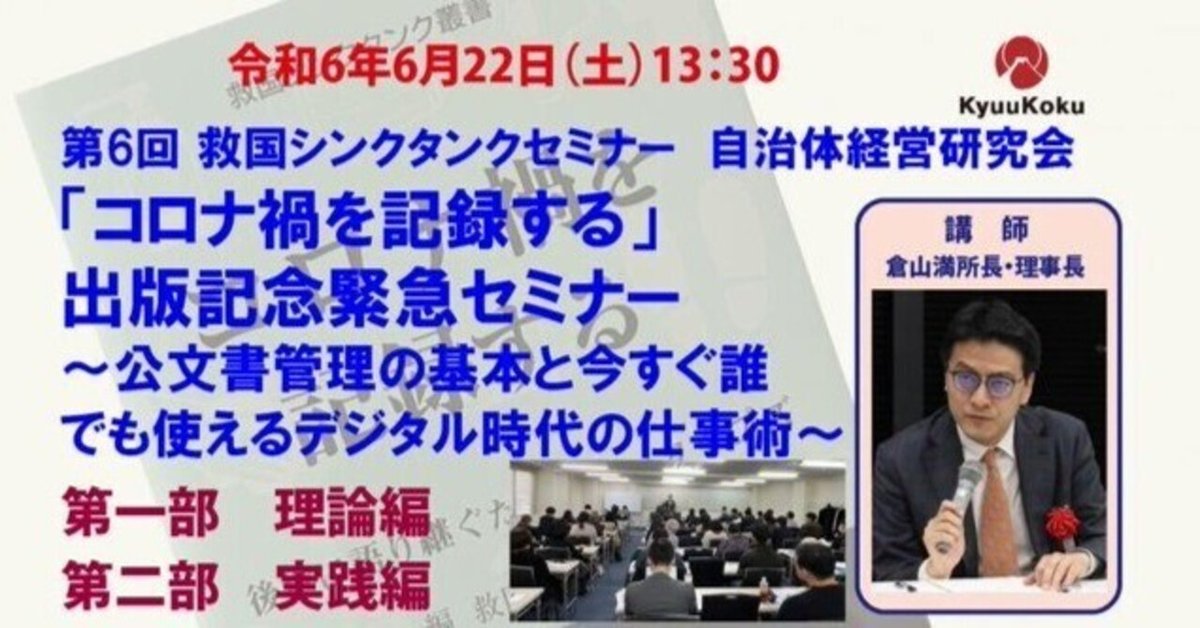

「実は今日の話は本当につまんない話ですが、大事な話です。」という言葉から倉山満氏の公文書のセミナーがはじまりました。そして、文書管理が減税に繋がりますと。

例えると、文書管理は剣道場で薪割をするような話なのだそうです。解りやすく言うと、風呂焚きするのに薪割が必要で減税するには文書管理を知っておく必要があるという事なのでしょう。 はて?

倉山満氏の著書で『救国のアーカイブ 公文書管理が日本を救う』があります。この本は2021年6月に出された本ですが、読みやすく解りやすい本ではあっても、読んだ当時は減税に繋がるとは解りませんでした。

こうして4年以上減税と規制廃止を実現するための活動をし、本日の倉山先生のセミナーをお聞きして、いま「アーカイブは減税の道」だとはっきりわかりました。

大事な話の前に、知っておいてほしい事があります。

明治政府は、憲法制定や国会開設を行うために海外に視察に行きましたが、実は文書館だけは持ち帰らなかったと言われてます。そして、第二次世界大戦の終戦前後に、軍部や外務省は資料を燃やしまくったと言われています。

※以下、本文の太文字は倉山先生の講義内容です。

1・理論編倉山満氏の文書の整理術

~歴史学、マネージメント、インテリジェンス~

0.緒言(←論じだす糸口の部分。まえがき)

一流官庁心得「文書の乱れは仕事の乱れ」

石井菊次郎「外交の勝敗は文書で決する」

①公文書管理をめぐる多くの誤解

公文書は今や官僚・政治家へのバッシングの道具というイメージになっていて、公文書管理をめぐる多くの誤解が生まれています。

・左翼が政権バッシングする道具「捨てるな!隠すな!見せろ!」➡ 実は中立的

・官僚バッシングの為の手段 ➡ 政策検証の手段

・民主国家を守るために存在 ➡ 中国にもあるが・・・。

「捨てるな 隠すな 見せろ」はバッシングの様に聞こえるかもしれませんが実は中立的なのです。しかし、そこに「整理しろ」が無ければ大事なものを捨ててしまっているかもしれません。そして、本当は無くしているから見せれないのかもしれません。ですから、政権がかたくなになるのは、ちゃんと(整理して大事なものを保管し)分からない様に隠してないから叩かれるのではないでしょうか?あるいは、きちんと整理して無いから求めに応じて見せられなかったのかも知れません。つまり、その様な文書管理では公文書管理の専門家ではないという事です。

文書管理は、政策司書の大事な仕事でもあります。公文書をきちんと読み政策の検証を行えば、それがいづれ減税にも繋がるのです。

政策の検証とは、意志決定を残して置けば間違った所から公文書で調べられるのです。公務員を守るのが公文書でもあります。

ですから、剣術士になる前の修行で剣道場の薪割という事なのかも笑笑。ところで、「分からない様に隠してないから叩かれる」とはどういう意味なんだろう?森の中に必要な木を見つけるのは大変って言う事かなぁー?

ちゃんと隠せって?

時の政権が、左翼から隠したい事を上手に隠すってどう言う事?探すのが大変な様に森の中に埋め込んでおけって事だよね(;´・ω・)

石井菊次郎は外務省の役人で、とても優秀で常に正論を言う人だったそうです。

外務省HP「外交史料館」には、外交活動で過去の外交交渉や先例を参照する事が重要と意識され、明治(1870)年には外交記録の管理と保存を担当する編輯掛(へんしゅうがかり)が設置されたとありました。

大正時代に外務大臣を務めた石井菊次郎(いしい・きくじろう)は、昭和8年、外交政策の調査・検討を行う「考査部」設置に関する枢密院審査の席上で、「書類整備の完否は結局、外交の勝敗を決する」との発言をしています(当時は枢密顧問官)。

②重要な用語の定義

文書(ぶんしょ)と文書(もんじょ)、資料と史料の読み方

ぶんしょ=元用資料 効力がある

もんじょ=歴史資料 効力が無くなった

資料(すけりょう)

史料(ふみりょう)➡過去に存在した事象を把握し筋道を立てるのに役立つ材料の総称で、歴史研究の素材となります。

実際、秘密警察のある国の文書管理はとても進んでいます。それは、組織内で公務員を守ると言う姿勢でもあります。秘密警察がある国の文書管理こそ凄いんです。民主国家だけがアーカイブをやってる訳では無い。重要な語がずれると無限大にずれて大変な事になる。

文書・資料など、効力があるのか無いのか意味を使い間違えるな。

公文書のライフサイクルとは、昔は資料が紙なので貯めておくとあふれてしまい、現用段階で使われていてそれを残すかどうか評価選別し、公開するわけです。

現用 ➡ 評価選別 ➡ 公開

しかし、日本のアーカイブズは、「現用」と「評価選別」をやらない。国立公文書館はゴミ捨て場で、ゴミ捨て場で無くすために出来たのに、今やゴミ捨て場。偉い人は呼び出しに出てこないとか。

評価選別は、行政機関の業務で作成される行政文書のうち、保存期間を終えて廃棄予定となる文書の中から、「歴史的価値を有する文書」を選び出し保存する業務も評価選別と呼ばれます。歴史的公文書として保存すべき文書を選別する際は、偏りがなく、公正で客観的な判断に基づくことが重要です。

さて、資料、効力が無くなったとはいつから?

レコードメネージメント(レコマネ RM)は現用段階。

それ以後はアーカイブで、時間がありゆっくり整理できるので利用者が使いやすい様に整理することです。

世界は、表裏一体です。整理して公開するのがアーカイブ。

安倍政権、1000人のアーキビスト養成しますー。モリカケ公文書改ざんとかあったから、レコマネ・文書管理するのかなぁ~と、森山議員に調べて貰ったら全然違いました。

1000人アーキビストでモリカケ防げますか? NO!

レコマネは、あれなんだっけとあとで検証できるようにしておくのが仕事で、結果だけ残せばいいのではなく、何処が間違っていたのか途中経過が検証できるようにしておくのが文書管理です。

公文書と私文書

公文書とは「公の意思決定に関与した文章」

私文書はその他の文章。

世界標準の公文書の定義とは、「公の意思決定に関係する文書(ぶんしょ)」の事である。ただし狭義には「役所の中で作成された文書(ぶんしょ)」に限定される。

・・・

問題は、国立公文書館は私文書(しぶんしょ)を公文書(こうもんじょ)にする権限があるのだ。

国立公文書館について

国立公文書館(こくりつこうぶんしょかん)、なぜ国立文書館(こくりつもんじょかん)ではないのか?

現在の役所は「個人のメモ」と言ってますが、実はあれは公文書です。公文書の中に大量の私文書が出てきた。官僚が(家に持ち帰って)ふろしき残業をしていた。

ふろしき残業っていうんだぁー笑笑

③アーキビストの特徴

(文書士が全く定着しなかった)

アーキビストと研究者との違いは、形式が全てなのです。

図書館司書は公開・販売を前提。

学芸員は物の保存・修復する仕事。

アーキビストは書かれた文字や記号に基づく文書を整理し目録を作るのが仕事で、失敗のない人が良いアーキビストです。しかし、10の1は学芸員のお仕事だったとか。

文書士とは

文書管理の専門家であることを示す資格「文書情報管理士」のことで、公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が認定しています。文書の作成から廃棄までのライフサイクルや、文書保管に関する法律、デジタル文書の仕組みや取り扱い方法など、文書管理に関する幅広い知識が求められます。

④目録の重要性

福田康夫総理は文書管理が大好きで、内政よりも外交よりも優先して公文書が大好きだった総理大臣。

初代館長が上川ようこさんで、1個除いて完璧!と言われてます。世界標準の公文書になっているが、その1つは官僚が自分で作った文章を自分で捨てて良いそう。

穴が開いている以外はカンペキーなバケツ。

福田康夫総理の話は、平成20年9月4日(金)「第10回 公文書管理の在り方等に関する有識者会議」で、議長の『「メタデータ」というのをうまい日本語にしていただけないでしょうかね。メタデータというだけでは内容がぴんがこないものですから』という問いに、言われた言葉です。

文書管理とは目録を作る事、アーカイブとは、「目録作成」の事です。

おもしろいアーカイブコラムを見つけました。

2008年「公文書管理法(仮称)」の法案成立まえ、福田首相の突然の辞任会見。翌日「公文書管理の在り方等に関する有識者会議」席上で「2008年、急に総理大臣が辞めちゃったということも、将来の国民にわかってもらえるように資料を残していかなくてはなりませんね」と自虐的(?)に語ったと新聞各紙が報じたそうです。

その会議の場で、アーカイブとは?

そもそも福田首相(当時)が公文書管理の改善を思い立ったのは、故郷群馬の戦災資料が日本にはなく、アメリカ国立公文書館に保存されているのを目のあたりにしたからだそうです。

日本には、公文書の保存、公開に関する基本的な法律がなく、全文書のわずか0.7%だけが国立公文書館に移管され、ほかは各省庁での内規によって勝手に処分されています。その内規さえも守られず、きわめて杜撰な管理状況にあることが、昨今の省庁の不祥事によって露呈しています。

その目録の作り方の練習問題がありました。

心得として、形式的合理性だけが必要で、実質合理性は必要なし。

例:数字の半角と全角が混じっていて、合理性に反しないと思うなら、センス無し。

下の練習問題を見ると、PCで検索する時に半角全角へのこだわりは結構重要だと感じます。どの目録も正しいけれど、探せなきゃ意味ないものね。

⑤現用段階での評価選別

世界標準の文書管理

世界標準の文書管理とは、「意思決定に関与した文書は残す」という事です。重要かどうかは残した後に判断します。書いた人が自分で残すかどうか判断してはいけません。その価値が後世の歴史家に委ねる事が大事なのです。

例えば、日米交渉は如何でしょうか?と、倉山氏は松岡洋右の話をされました。

組織内で採用されなかったが、結果的に正論を述べていたなどはよくある事で、資料として残っているから解かる事もある。太平洋戦争開戦前、日本は「1933年2月の国際連盟による満州国不承認」を不服として国際連盟を脱退しました。

全権大使である松岡洋右は国際連盟脱退の演説をしたが、しかしそれまで毎日公電を打ち、外務大臣に連盟脱退を止めろと言っていた。それまで非難されていたが、資料から脱退には反対していた事が解り、濡れ衣が晴れたという松岡洋右首席全権のお話がありました。

倉山先生の論文がネットで偶然見つかりました。

「国際連盟脱退をめぐる日本外交の行政史的考察ー外交官と軍人の知見を中心にー2006.3 倉山満」

ここで質問3名がありました。

有意義な質問でした。

2.実践編住民を守り政策検証を可能にするアーカイブ術

①精神論

軍人と外交官

超優秀な軍人が外交官になったと言われてます。

安全保障の要素は「DIME」と表現される。 「Diplomacy(外交)」「Intelligence(情報)」「Military(軍事)」「Economy(経済)」の頭文字を並べた略語ですが、日本の外交官はIntelligence(情報)も学んでいて優秀だった。

外交官は平時と有事がとても重要でいざという時に備え情報の優劣をつけいつでも破棄できる様にしているが、文書管理には平時しかない。

そして外交官は嘘をつかない。または、最も重要なウソだけ覚えているとも言える。

②文書管理の責任者に適切なのは?

下の者がやるという事を聞かないので、ある程度の管理職がやった方が良い。霞が関は官房長。財務省は大臣官房文書課長(スパイ課長)。

何故管理職がやった方が良いかと言うと、一所懸命やってると乱れが出るので、見直すと仕事の流れや乱れが見えて来るようです。日付、ナンバリングが抜けたり、文書が無かったり、文書名も統一されて無かったりする。

倉山先生のセミナー資料には、敗戦後に史料を焼いた理由として、(参考)「おそらく悪いことをしたのを隠す為ではない。」とありました。

③情報の優劣と公開

文書には、情報の4段階がある。

最初から公開

時間を経たら公開

永遠に近く非公開 ケネディ暗殺事件

存在そのものを秘匿 秘密があること自体秘密

黒塗りは、これらの区別がついてないから公開が出来ないのでは?何をいつまで隠さないといけないか判らないから黒塗りになって来る。

④覚えておきたい技術

レコードマネジメントとアーカイブは意識しながら分ける事。

会議に提出された文書、職場で作成した文書は全て残す事。余計な仕事はしない。

一旦全部のこして、あとで中間保管庫で評価選別して、作った本人が捨てることはさせない。日本はこの仕組みが無い。

文書番号(何お話をしているか全員に解らせる)

文書名(作成日・作成者・件名・草と正(写))

階層化は文書管理の命です。

「第90回研究会第23回理事会議事次第」

(左)救国シンクタンク叢書

『コロナ禍を記録する』の調査の実例

3・森山浩行議員の調査 アーキビストについて

セミナーの中で立憲民主党の森山浩行議員の国会での質問のご紹介がありました。国会での質問は平成4年の2月からの公文書の件ですが、セミナー前に森山議員から当時のお話を聞かれた動画があります。こちらはかなり詳しく要点を絞って話されてますので、聞いてみると、全体の話も分かりやすいかも知れません。

インターネット録画:2月4日 森山浩行議員質疑

国会議事録:

第208回国会衆議院内閣委員令和4年2月4日

○森山議員

この整理ということに関して、安倍内閣というのは、森友事件が起こったりして、この間、裁判でも認諾をされたということで、公文書の管理については大きな問題を残した。これは国家が存続をするという上で非常に大きな傷ということなんですけれども、こういうことがないように、また、今後の歴史の評価に堪えられるようにということで、公文書をきちんと集めて、また整理をするということが大事だと思いますが、この部分についていかがですか?

インターネット録画

第208回国会 衆議院内閣委員会令和4年3月11日

森山議員「一年未満の廃棄というようなこと、あるいは公文書館への移管基準というようなものはどのようになっていますか?」

インターネット録画

第208回国会衆議院内閣委員会 令和4年4月8日

○森山議員

公文書管理につきまして、シリーズで質問をさせていただいております。 公文書の管理におきましては、使っている人はその書類について一番よく分かっている、けれども、これを残すかどうかというところになると、ちょっと失敗をした、ミスをした、あるいは隠しておきたい、こういったものが公文書から抜け落ちるということがあってはならないということで、イギリスでは五十四省庁の文書を一括管理をし、ドイツでは、国境警備隊が守るその敷地で管理をするというような形で、中間保管庫というものがあります。

使っている人が自分たちで選別をするのではなくて、がさっと持っていって、中間保管庫に持っていく、そしてそこで、アーキビスト、情報を選別する人が選別をして残していくというような形を取っておるということなんですけれども。

我が国、公文書管理法ができてからまだ日が浅いということもあります。制度も発展途上ではないかなというふうに思うのですが、諸外国の中間保管庫の実態、それに対して、今の日本の資料の整理の在り方、これについて現状をお知らせください。

参議院NHKから国民を守る党の浜田聡議員も参加されており、冒頭のあいさつでお話されていた内容がこちらです。

NHKはお金をかけてしっかり作って商売をして貰い、受信料を下げるよう国会で質問しています。

本日の参議院本会議にて、かつて国会で準備が進められたが結局お蔵入りした「国立国会図書館・放送アーカイブ制度」について自民党の鶴保庸介議員が取り上げていました。

— 浜田 聡 参議院議員 WBPC問題調査中 💉💉💉 YouTubeやブログは毎日発信 (@satoshi_hamada) June 21, 2024

マスゴミにとっては「後から検証されたら困るから記録として残すな!」ということなのでしょう。

今こそ推進すべき政策です。 https://t.co/bipOSme9Gu

参議院行政監視 本会議で、自民党鶴保庸介議員が放送アーカイブについて述べています。

テレビやラジオ番組のアーカイブ化を問うています。総務省では特別やる気は見えない答弁です。

4・渡瀬裕哉氏からの質問

参加された地方議員の自治体の文書管理についての質問がありました。

長岡市、八王子市、大和市とも条例はあるのですが、行政内で選別し廃棄している。中間保管庫も無いし、評価し選別する人もいないし、概念も無い。

倉山氏の答えとしては、それらについて議会で質問してもはぐらかされるだけなので、信頼できる職員に問題提起し考えて貰うのが良い。

最後に、倉山氏は、「何十人ものアクティビストが、全国で同時に議員へ問題提起してみたら変わるかも知れない。」「自分で作った文書を自分で捨てちゃいけない役所があったら知りたい」というコメントがありました。

5・長岡市議会衣川宏志議員の質問

1部終了後に質問時間がありました。

衣川議員の質問が、地方議員さんにも役に立つ見本みたいな質問でした。

質問:事務事業の話で、長岡市はかつて事務事業評価を行っていたのですが、何故廃止になったのかを市に聞いたら「わからない」という答えでした。

文書の廃止期間は定められていると思うのですが、長岡市にはない。

答え:長岡市がどのように運用してるかですが、捨てるなと言う権限のある人はいない。自分で捨てているのでは?

今後は絶対捨てないようにしましょうという。条例を作る。

6・かんそう

最後に、3時間のセミナーですが兎に角情報量が多すぎるので、わかった様で良く解りませんでした。

日本の国立公文書館は、ゴミ捨て場である事、文書や資料が評価選別されて無く、まともな中間保管庫も無く文書管理が出来ていない。それゆえに、保管期間がわからず、情報公開請求した資料が黒塗りになって出てくるのだろうと想像出来ました。

公文書とは「公の意思決定に関与した文章」私文書はその他の文章。だから、間違った時点までさかのぼって検証できる様資料を勝手に捨ててはいけないという事。

地方自治体に条例はあっても、その文書の評価をする人もいないし、文書を行政内で廃棄してるのが現実であること。

現在は意志決定の過程はデジタル保存も可能で、最後の書類だけ紙の保存を行えば良いのかもしれない。

長岡市の事務事業評価を止めた理由が解らなかった事例から、地元自治体で問題になった事件等を公文書で検証することを提案してみたい。廃棄の基準や保管の評価の仕方についても議員さんにお話してみるのも重要だと思いました。

そして最後に、公文書は役人を言い負かすための道具ではなく、政策検証の手段である事、何処で間違ったのか検証できる手段である事。これは重要ポイントです。

なにせ、「アーカイブは減税への道」ですから。

お読みいただいてありがとうございます(。・ω・。)ノ♡。

参考資料:

総務省 公文書管理法の制定

平成21年7月、「公文書等の管理に関する法律」(平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」という。内閣府所管。)が制定されました。公文書管理法の制定により、政府全体が統一されたルールに基づいて、公文書等の作成・管理を行うことになりました。

※内閣府ホームページ「公文書管理」はこちらです。

評価選別基準の課題解決に向けて ―実務面と制度面からの対策―