CAMBRIDGE BETTER LEARNING CONFERENCE 2017(転載)

タクトピアインターンの芦田です。嶋津さんが世界最大の英語教育学会IATEFLに引き続き、ケンブリッジ大学で開催された学会「Better Learning Conference」に参加してきました!早速レポートを書いていただいたので紹介していきたいと思います!

学会を主催したケンブリッジ大学出版は 1534年にヘンリー8世によって創設された世界最古の歴史を持つ出版社です。専門書や教科書、参考書などこれまでに4万冊以上の本を出版しています。世界中から90名の大学の先生方や研究者、有識者の方々が招待され3日間のコンフェレンスが行われました。

ケンブリッジ大学は英語圏の中で 2 番目に長い歴史を持っており、世界大学ランキング上位 5 校のうちの 1 校に数えられています。通常の大学とは異なり、キャンパスというものを持っておらず、大学は、基本的にケンブリッジという名のもとで独立した自治権をもつ 31 のカレ ッジで構成されています。各カレッジはケンブリッジ大学の一部でありながら高い独立性を保っています。今回の学会は31のカレッジの中でも最も新しいChuchill Collegeで開催されました。イギリスのチャーチル首相を記念して作られたカレッジだそうです。ノーベル賞受賞者はなんと90名以上!そしてニュートンの万有引力やダーウィンの進化論もこの地で生まれた理論です。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

今回の学会のレポートとして数多くの講演やワークショップの中から「Teacher Development(教員研修)」「CLIL(内容言語統合型学習)」「IELTS」「Engagement」「L1 use(第一言語使用)」「21st Century Education(21世紀型教育)」の6つを厳選しカテゴリー毎にまとめました。

①Teacher Development

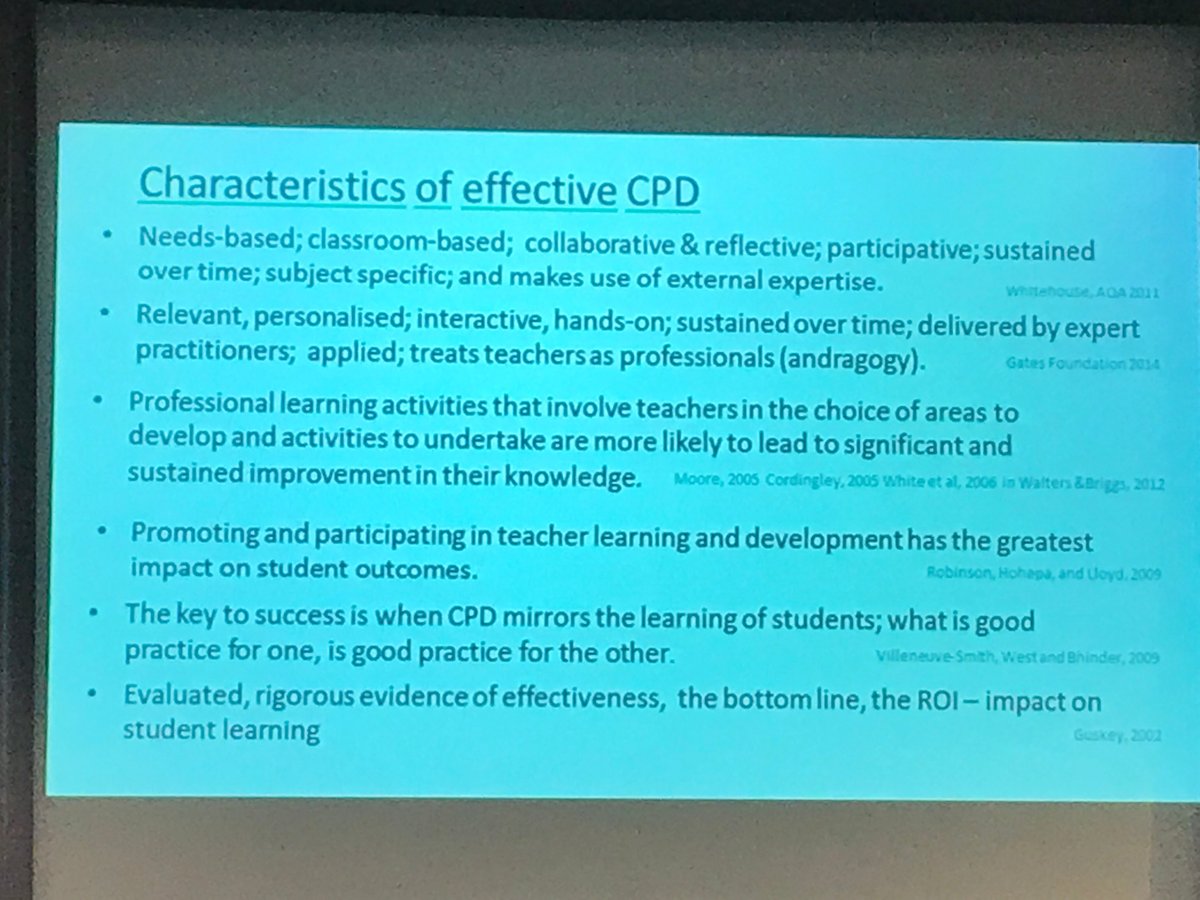

今年のIATEFLでも話題になった教員研修に関する話です。世界的に見ても教員が自らの教授法に磨きをかける活動PD(Professional Development)に参加している教師の割合は10%に留まるというデータもありました。今回はケンブリッジ大学出版からはCELTAやDELTAのトレーナーを長年経験したベテランの著者の方々が多く参加していて、実際にCELTAやDELTAで実践されている教師間でのフィードバック制度についてなぜTeacher Developmentが必要なのかなどを議論を通して教えて頂きました。

なぜ教員研修制度というものが必要なのかという問いに対してDylan William氏は以下のように述べています。

Every teacher needs to improve, not because they are not good enough, but because they can be even better.

「全ての教師は改善が必要であり、それは彼らがダメだからではなく、もっと良くなれるからである。」

僕自身もCELTA受講時には仲間の授業を観察して、「良かった点2つ、改善点2つ」をフィードバックし辛い経験をしました。面と向かって相手を評価するというのは容易なことではありません。特に教師感でのフィードバックは所謂、親密な関係(Rapport)が確立していないと嫌味に捉えられて関係がギクシャクしてしまうこともあるそうです。しかしどのような素晴らしい授業にもいくらか改善の余地はあります。日本の学校でもより良い教育環境を整えるために組織的に教科を超えたフィードバックシステムを導入すべきです。

・多すぎず少なすぎないフィードバック

・量・文字でのフィードバックより対面でのフィードバック

・要求するのではなく共に思考する

・In-depth CoachingやGuided Practiceを通して改善法を提示する

・最適なフィードバックのタイミングを見極める

②CLIL

日本の書店で英語学習のコーナーに行くとどのような本が陳列されているでしょうか?最も幅を取っているのがTOEIC、そして英語検定、さらにドメスティックな受験参考書で溢れかえっています。

一方ケンブリッジ大学出版本店のレジ前に並べられていたのはCELTAとCLILの専門書です。CELTAもCLILも日本では知られていませんが、これから日本でもバズワードになるので注目していてください!CLILとはContents Language Integrated Learningの頭文字を取ったもので「内容言語統合型学習」と訳されます。理科や算数などの教科学習と英語学習を掛け合わせた新しい教授法です。

スペインのカタルーニャ地方では1990年から2001年にかけていち早くCLILを導入し、実績を出しています。日本では上智大学が2007年頃から高等教育での導入を実現させましたが、それでもカタルーニャに比べると20年程遅れています。最近はやっと日本の各地方で流行り始め、日本のCLIL学会等も設立されています。

カタルーニャでは教員研修制度と教材とカリキュラム開発を独自に行いCLIL Innovation Projectを実施し、11年間で383の小学校と中学校にCLILカリキュラムを導入しました。ある学校では卒業時にB1だった生徒の英語力がC2まで跳ね上がったといいます。

講演の最後には、これからはCLIL「内容言語統合型学習」ではなくContent and foreign language integrated learning「内容外国語統合型学習」の時代が来ると断言していました。またこのプロジェクトで洗い出されたCLILの課題も非常に興味深いものでした。日本の英語教育に参考になることが盛り沢山です。

③IELTS

IELTSは世界基準の英語試験で、近い将来受験者数が300万人を突破すると言われている今最も世界的に認知度の高い英語テストです。日本は英語試験において世界的に圧倒的な遅れを見せていましたが、最近は日本でもIELTSの受験者数が急増し認知度が増してきています。そのIELTSの開発元がケンブリッジ・アセスメントです。ケンブリッジ大学出版とは密接な関係にあり、新しいIELTS教材も続々と世に出てきています。ケンブリッジ大学出版本店にもIELTS本がずらりと並んでいました。

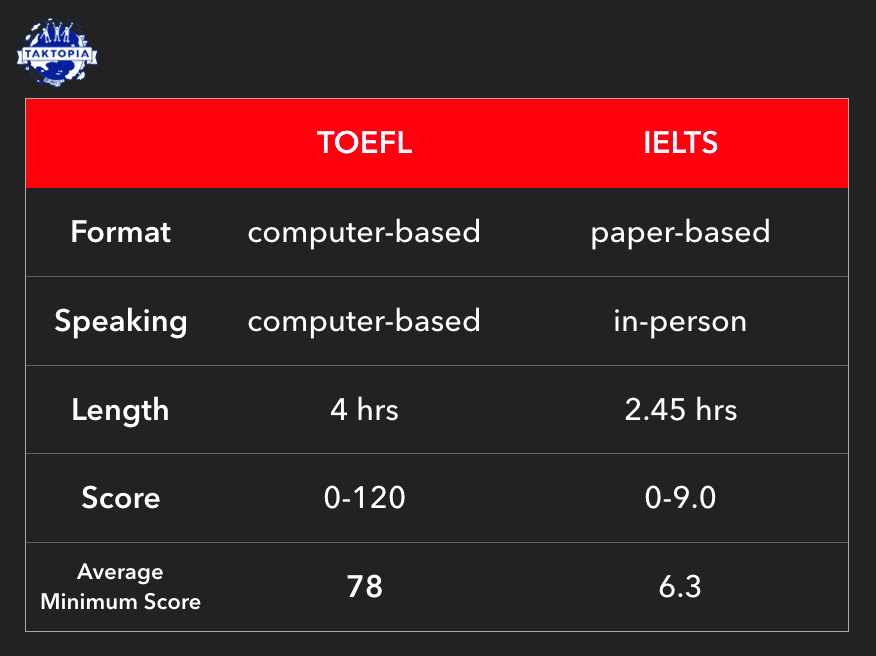

日本でも大学受験の4技能化が決まり、IELTSは主要な英語試験として日本の高校生が将来目指すべき試験となります。海外大学進学にも必須となる英語資格です。TOEFLとIELTSの違いをご覧ください。大きな違いとしてはまずTOEFLはコンピュータベースでスピーキングもパソコンに話しかけ録音されます。IELTSはペーパーベースでスピーキングは14分間の対面式のものになります。そしてコンテンツの違いとしてはTOEFLの場合アメリカの大学生活を意識して作られているのでアカデミックな内容が多く理系分野も広く扱っています。一方IELTSは日常的な時事ネタから専門的な学術系まで親しみやすい内容が多いです。世界的な認知度としては圧倒的にIELTSのほうが高く、アメリカ以外の国ではIELTSを優先して採用する国が多いです。IELTSの受験者数はTOEFLの倍以上です。日本では一昔前の世代にTOEFLしかなかったことや留学の選択肢としてアメリカが強かったことなどが影響しているみたいです。

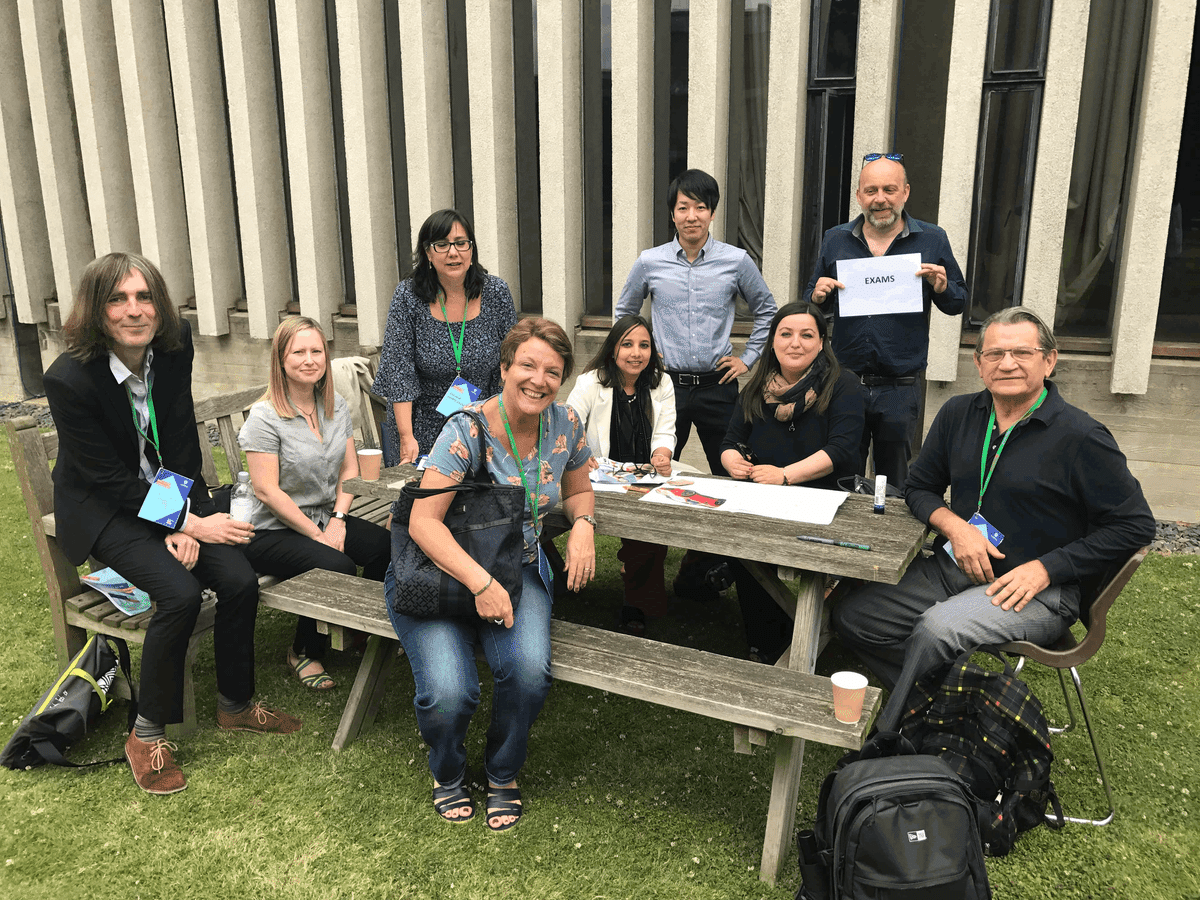

学会の中ではIELTSディスカッションチームが作られて、IELTSの専門家や試験官の方々と議論しました。IELTSに関する有益な情報が多すぎるので講演ネタとして伏せておきます笑

タクトピアはDistributorとしてIELTS教材の販売、学校向けにIELTSに関する講演や講座を実施していますので、ケンブリッジ英検やIELTSに関してはお気軽にお問い合わせください!

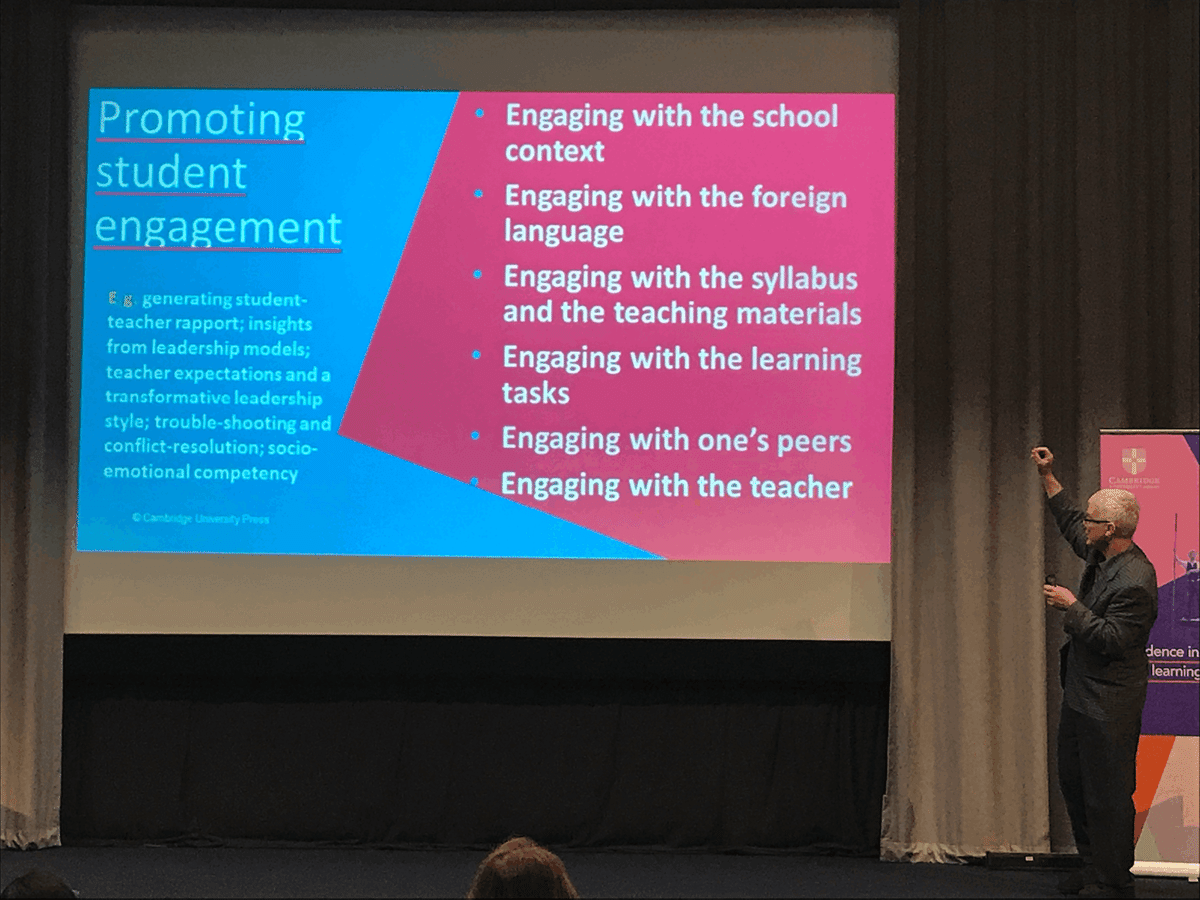

④Engagement

今回参加したスピーカーの中で最も盛り上がったのが英語教育界の権威Zolten DornyeiのEngagement(学習者の主体的な取り組み)の話です。僕自身も修士論文で何度も引用した憧れの存在でまさか実際に会えるとは思いもしませんでした。Engagementは本来「婚約」や「約束」という意味ですがここでは学習者をいかに関わらせるかという点にフォーカスされています。

言語習得において動機付けは非常に重要で、憧れによって動かされる面も多くあります。ここでは生徒が主体的に動くための戦略についての話がありました。

講演の最後にこう締めくくりました。

The good news is that students tend to respond positively when they sense that teachers reach out to them in an engaging manner.

教師と生徒との関わり方で大切なのはやはり、教師が本気で向き合うこと。これこそがロボットやAIに奪われない教師特有の技能です。講演後には講演者を含めた参加者同士の交流会があり、僕もしっかりとZolten Dornyeiよりサインインを頂きました!

⑤L1 use

まず現在の学習指導要領には「授業は英語で行うことを基本とする」とあります。つまり、日本の学校での英語の授業は基本的に英語で行うことになっています。実際にイングリッシュオンリーで授業を行っているケースは稀ですが、この教授法に関して待ったがかかっています。最近の研究ではL1 use(第一言語使用)が成果を出しているという研究は山ほどあるが、English onlyが効果的という研究結果はないということです。

僕も修士論文ではこのトピックを扱ったので主要な研究結果をまとめます。

まずこれまでの言語教育においてL1(第一言語)を使用することは消極的に捉えられてきました。30年以上前にはイマージョン教育という言葉が流行り、今でも日本ではイマージョンが理想の教育法と考えている人も少なくありません。実はイマージョン教育の失敗例は挙げるとキリがありません。イマージョンは単純にトップダウンで母語を使用せず第二言語のみにするという極端な方法論です。バイリンガルに起こる“Code-switching”という文章ごとに第一言語と第二言語を適材適所で切り替えるという現象も実は認知科学的にポジティブであるという結果も出ています。さらにCLILのコンテクストではTranslanguaging(認知レベルでの言語の切り替え)という、よりシステマティックな言語使用も注目されています。

L1を使用することの利点と理由

・文法説明 ・タスクの整理、明確化 ・学習者の規律 ・リラックスした環境作り ・コミュニケーション戦略 ・認知的な負担の減少 ・情意フィルター(不安感によって自ら学習したいものを選択し、学習を制限させるもの)の除去 ・読解力の自信向上 ・初心者の教員に有益 ・翻訳によるワーキングメモリー(短時間に情報を保持し、処理する能力)の強化 ・語彙習得の促進 ・学習者の視点が考慮できる

これらの利点を踏まえた上で、Judicious Use of L1(慎重な第一言語の使用)という言葉も生まれ、今後の言語教育にはL1を教室内でどう活かすかが議論されます。この講演の最後には実際に使えるL1使用の方法についての話がありました。

⑥21st Century Education

テクノロジー先進国であるべき日本がITリタラシーの面で遅れていることを感じました。最近では反転学習教材としてのアプリやインタラクティブホワイトボードの導入はありますが、本質的な教育は変わっていません。これからの教育は場所を問わず個人の適正に合わせ超現実的な学びの場が生まれてきます。今回紹介されたのはVR(ヴァーチャル・リアリティ)を学校教育に活用する未来の話です。

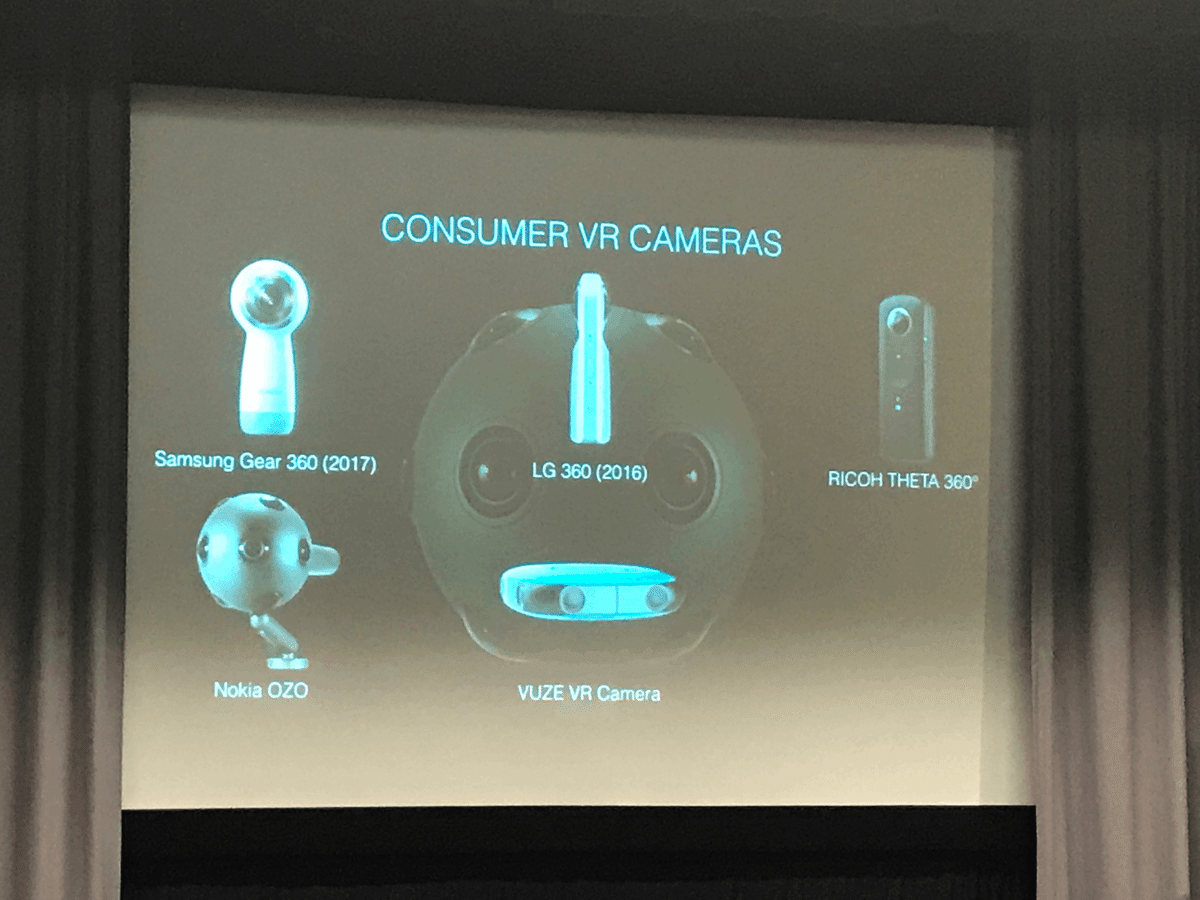

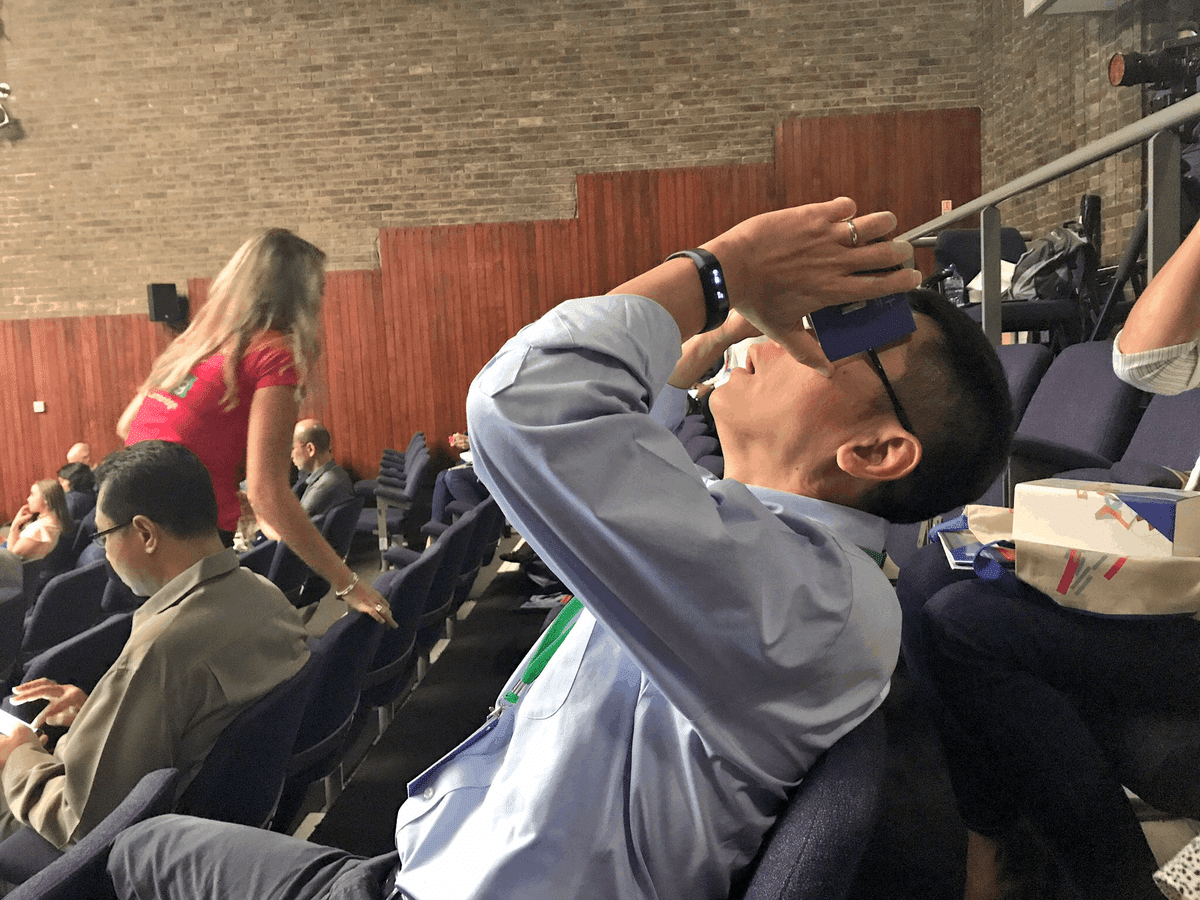

話題はVirtual Realityをどう言語教育に応用するのか?ケンブリッジ大学出版は簡素版のVRを配布して実際にケンブリッジの上空から撮影された映像を使いデモンストレーションを行いました。youtu.be/5QPsxS7ssTU

本当に空を飛んでいるような感覚に陥ります。実際に目の前にないものが立体的に映し出され、遠隔でも授業をすることが可能になると言われています。CELTAのTeacher Trainingの中でも教官によるTeacher observation(教師の観察)というものがあり、これも360度カメラを使えば遠隔でフィードバックを与えることが可能になります。

さらにテクノロジーに関連して21世紀に求められるスキルについて話し合われました。タクトピアでも上映した“Most Likely To Succeed”の話題やGrowth Mindset(成長思考), Grit(やりきる力), Global Competence(これからの知識基盤型社会で必要とされる能力)などを英語教材にどう反映させるかが現在の課題のようです。

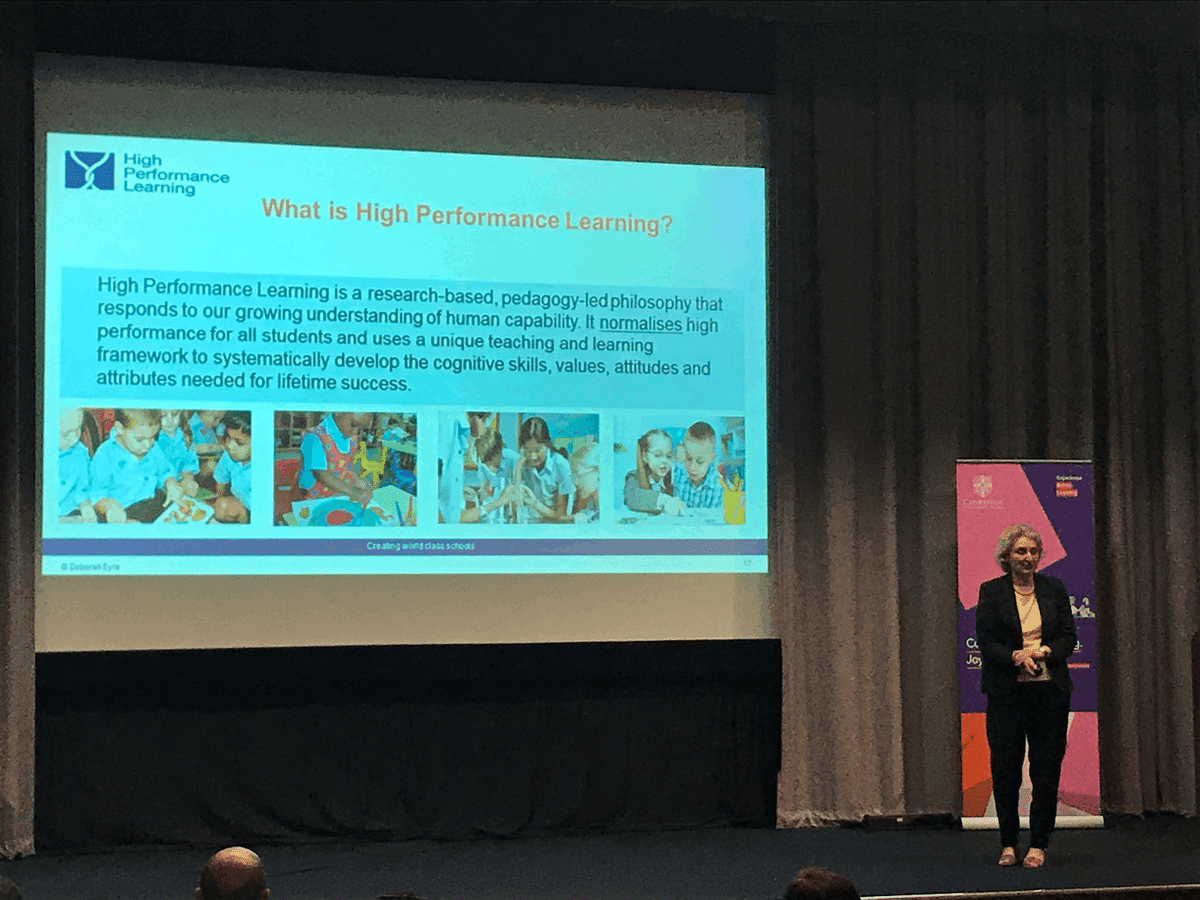

最後に今回の学会の締めくくりとしてこの3つの素養について話を聞きました。High Performance Learning(高い成果の出る学習法)という教育法の考え方では、これからの予測不可能な社会を引っ張っていくリーダーの素養として以下、3つを挙げていました。

・Advanced Performer(高度なレベルの成果を出せる人)

who win places in world-class universities and make a leading contribution

(世界レベルの大学に所属でき、世界を牽引するような貢献をする人)

・Global Leaders(グローバルリーダー)

who are responsible and confident improving things locally and globally

(ローカルとグローバルで物事を改善することに責任感と自信を持っている人)

・Enterprising Learners(意欲的な学習者)

who are creative, innovative and well placed to enjoy future success

(創造力に長け、革新的で将来の成功を享受できる位置にいる人)

成功の方程式があり、それには「潜在能力」「機会」「サポート」「動機付け」が必要であるいうことです。まさにタクトピアの理念と共通していて鳥肌が立ちました。今回得た知識や情報を日本で発信し、日本の教育に活かしていきたいと思います。