佃先生との対談(屋根と構造について)

はじめに

今回は構造設計のエキスパートである佃先生(構造設計一級建築士)に来ていただき、屋根と構造について対談しました。

佃先生は現在、岡山理科大学専門学校の非常勤講師(構造力学の授業担当)をされており、一般社団法人日本建築構造技術者協会の西日本エリアトップとして、構造設計に関する協会内報の執筆活動もされております。

なお、インタビュアーはやねいろはの代表をしている白神が担当しています。

構造設計って何?

※佃先生(以下、佃)、インタビュアー(以下、イ)

イ:本日はよろしくお願いいたします。

佃:こちらこそよろしくお願いいたします。

イ:佃先生は現在どのような仕事をされているんでしょうか?

佃:基本的にはゼネコンと意匠(デザイン)設計事務所から仕事を請けて、工場や店舗(主に鉄骨造)の構造設計・構造計算を行い、一緒に最終的な建築物のデザインを決定していく仕事です。たまにRC造の構造設計・構造計算も行っていますね。

イ:すみません、いきなり分からないところが出てきたんですが、構造設計と構造計算は何が違うんでしょうか?

佃:構造設計と構造計算は戦略と戦術に例えられることがありますね。構造設計は建物を作る上での計画作業の一種でして、建物に色々な力が加わっても法律的・経済的・施工的な観点から大丈夫なものを作るために、建築デザイナーと一緒に「あーでもない、こーでもない、これが良いんじゃないか」と作り上げていく感じです。構造計算は、建物に力が加わったときに壊れるのか壊れないのかの判断を行うために行う工程です。

イ:なるほど、よく分かったような、分からないような。一度体験してみたいと思っていますが、時間が無く。

佃:また、時間があるときに来てみて下さい。

屋根を作る上で構造上大事なところは?

イ:そんな佃先生に質問なんですが、屋根を作る上で、構造上大事な点はどこでしょうか?

佃:実務上で屋根はどういう扱いをされているかというと、風による屋根部分の吹き上げが大事な部分ですね。例えば屋根の主な材料のひとつである瓦を取り上げると、瓦自体が壊れることはあまりありませんが、接合部(瓦と屋根の野地板を繋ぐ箇所)にかかる力を計算して、その力に耐えられる接合方法(留め方)を設定することが大事です。

イ:難しい。どういうことでしょうか?

佃:基本的に構造設計は、屋根に限らず、部材そのものよりも接合部が大事なんです。言い換えると、部材が災害等で壊れるよりも、接合部が壊れる方が多いと言えます。屋根だと、「屋根葺き材の検討」という建築基準法上の項目として、必ず構造設計では検討しないといけません。ただし、一般的な住宅(4号建物:構造計算を確認申請機関に提出しなくても良い建物)では、構造設計の書類は提出義務が無いので、コスト上、屋根の構造について計算はあまりしていません。

イ:なるほど。ということは、一般的な住宅だと、構造設計はあまりしていないということでしょうか?

佃:最近は災害が増えてきていることもあり、一般的な住宅でも構造設計を依頼される場合があります。ただ、構造設計にかかるコストを一般住宅の施主様がといけないので、なかなか難しいところです。

佃:あと注意しないといけないのは、一般住宅といっても、木造住宅と鉄骨造の住宅では違う扱いになります。鉄骨造や壁式構造等の住宅では、比較的小さな住宅でも構造設計は必要になります。なので、ここでいう一般住宅とは、木造住宅を指していますよ。

イ:昔、専門学校で勉強した気がしますね。脱線しましたが、屋根と構造について接合部が大事だと先ほどお話頂いたのですが、具体的にどういったところが重要なのでしょうか?

佃:先ほどお話したように、構造設計自体が鉄骨造やRC造が多くて、木造住宅の構造設計は多くないので、間違っている部分もあるかもしれないという前提付きで聞いてもらえると嬉しいです。その上で、例えば屋根と接合部については、屋根材が飛ばないように、接合部が外れないように、という視点で計算するのですが、屋根材は部材に対する耐力(係数)を持っていないといけません。「屋根材が壊れる前に接合部が壊れる」現象が起きないように計算しています。なかなか説明が難しいなぁ。

イ:私も建築の勉強をしましたが、今もなかなかしっくり来ていません。

佃:そうだよね。瓦の場合は、屋根材が瓦で、部材が瓦桟木、野地板、垂木で、接合部が瓦を留め付ける釘などになりますね。

佃:例えば、瓦メーカーの株式会社鶴弥が出している成績書だと、愛知県産業技術研究所で、屋根材がF形桟瓦スーパートライ110で、接合部のステンレス製スクリューリングスクリュー釘(#12×68mm)として使われて、成績結果として「適合」と記載されていますね。

引用:耐風圧試験成績書F形, 株式会社鶴弥(検索日:2020/7/1),https://www.try110.com/archives/010/pdf/resultF.pdf

風の強さの計算方法

佃:ちなみに、この成績を出すために、計算方法としてこんな感じのものを使っています。

引用:耐風圧性能検討書 スーパートライ110F形 , 株式会社鶴弥(検索日:2020/7/1), https://www.try110.com/pro/data/wind-resistance.html

佃:建物の住所によって風速が強い箇所だと、例えば沖縄だと風速46(m/s)ですね。法律上決められています。通常は風速30(m/s)が多いかと思います。余談ですが、基準風速は過去の台風の記録に基づいて決められているものです。風は台風と思ってもらっても良いかもしれません。

【基準風速表】

引用:https://www.vinyframe.co.jp/aim/housing/brawnybright-kaze.html, ビニフレーム工業株式会社 【基準風速一覧表】, ビニフレーム工業株式会社(検索日:2020/7/1)

佃:あとは建物の高さによって、風の強さは変わります。建物が高くなるほど、風は強くなりますね。また屋根の傾斜(勾配)が緩いほど、風が強くなります。

イ:難しいですが、要は住んでいる地域の台風の強さと建物の高さ、屋根の傾斜等が屋根に当たる風に関係してくるということですね。

風の強さに対する施工

佃:その計算によって出された風の強さに対して、瓦そのものが壊れないか、接合部が壊れないかを確認する流れになります。

佃:この成績表を見ると、瓦そのものが風によって壊れるかどうかは記載されていません。これは当然ながら、風そのもので瓦が壊れる(ひびが入る、割れる)といったことはないと瓦メーカーが判断しているのでしょう。

佃:一方で、瓦の施工方法は「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」などを使っているようです。具体的には、ステンレス製スクリュー釘を使って垂木上455㎜ピッチの緊結された瓦桟で、野地板は構造用合板と呼ばれるものを使って留め付けた場合に、成績結果として適合(問題ない)という判断をされているようです。

イ:私は屋根材問屋の仕事もやっているので情報が入ってくるのですが、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」で施工された屋根と、ガイドラインができる前の屋根施工では、瓦の飛びやすさは全く違うようです。

引用:P.60 瓦屋根標準設計・施工ガイドライン, 屋根工事と瓦のプロ集団【全日本瓦工事業連盟】(検索日:2020/7/1)

http://www.yane.or.jp/manual/guideline.pdf

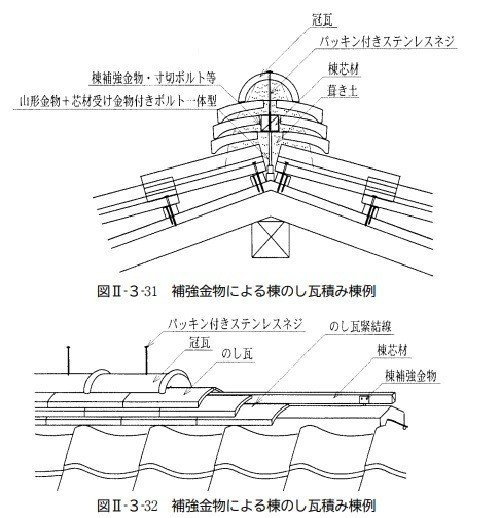

イ:上記は瓦屋根のガイドラインの一部ですが、以前は瓦の頂点(棟部)には補強金物を入れていなかったのですが、現在はガイドライン工法と言われる施工方法では補強金物を入れる形になっています。これが先ほど佃先生がおっしゃっていた留め付け方法の話ですよね?

佃:そういうことです。屋根と構造を見るときは、屋根材そのものも大事ですが、屋根材と家の間の緊結方法の方も非常に大事だと思います。その意味で、留め付け方法を瓦の分野で業界を挙げて変えたことは良かったのではないでしょうか。

イ:そう思います。まだ聞きたいですが、今日は佃先生のお時間もあるので、今日はありがとうございました。また次回も決まっておりますので是非来てください。笑

佃:あ、そうなんですか。頑張ります。笑

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今日は構造設計のエキスパートである佃先生(構造設計一級建築士)に来ていただき、屋根と構造について対談しました。

屋根は屋根材だけでなく、家全体との留め付けといった、家全体として屋根を見ることの重要さが垣間見えた気がします。

もし屋根に困ったら、地元の良心的な屋根工事店が集まっている「やねいろは」へお問い合わせくださいね。

引用:

耐風圧試験成績書F形, 株式会社鶴弥(検索日:2020/7/1), https://www.try110.com/archives/010/pdf/resultF.pdf

耐風圧性能検討書 スーパートライ110F形 , 株式会社鶴弥(検索日:2020/7/1), https://www.try110.com/pro/data/wind-resistance.html

ビニフレーム工業株式会社 【基準風速一覧表】, ビニフレーム工業株式会社(検索日:2020/7/1), https://www.vinyframe.co.jp/aim/housing/brawnybright-kaze.html

P.60 瓦屋根標準設計・施工ガイドライン, 屋根工事と瓦のプロ集団【全日本瓦工事業連盟】(検索日:2020/7/1), http://www.yane.or.jp/manual/guideline.pdf