独学で高校数学をやり直し、おすすめ参考書3選【計算力+中学数学も】

考える力をつけるために高校数学をもう一度やり直したい

どんな参考書がいいかわからないので、おすすめを知りたい

おもしろそうな数学関連の書籍もあれば、知っておきたい

この記事でわかること

独学で高校数学をやり直せるおすすめ参考書3冊

計算力を鍛える3冊

中学数学をやり直す3冊

高校数学ハイレベル問題集10冊

数学アンテナが立つ厳選7冊+α

Webで無料学習できる数学教材

本記事の信頼性

私立理系卒で、高校数学を勉強中(週5日/1日1時間)

高校時代に「数学は暗記だ」に出会い、解法暗記を実践しました。

学校の授業をすべて捨て、独学で解法暗記を続けたところ、第一志望に落ちました。

本書を実践して合格された方もいますので、脳力不足です。

いまだに「考える力がないこと」がコンプレックスです。

社会人になり「思考力を身につけたい」と思い、数学の勉強をやり直しています。

結論として、実際に使用して心からおすすめできる参考書は「マセマシリーズ」「細野シリーズ」です。

数学を忘れている人にも理解できるように書かれています。

以上が、本記事で言いたいことのすべてです。

ここからは「数学は暗記だ」にまとめられている本や、YouTubeやブログ記事で知ったおすすめ参考書をまとめています。

使っていない参考書も掲載しています。

「数学の勉強なんて役に立たないのでは」と感じたこともあった

森博嗣氏の「集中力はいらない」に論破されました。「自分に役立つことがすべて、自分の利益しか見えてない、役に立つこと以外に価値はない、という極めて集中した思考に基づいている」と。

独学で高校数学をやり直し、おすすめ参考書3選

独学でも理解しやすいおすすめ参考書3選

初めから始める数学(マセマ)

知識ゼロ、偏差値40でも食らいついていけます。

暗記数学で文字どおり「初めから」の私でも「7周」できたからです。

数学が苦手な人を想定して作られているのがわかります。

問題数は少なく、丁寧な解説

論理を1つ1つ、追ってくれる

公式の導き方で本質がわかる

高校数学をやり直している私にも理解しやすい初心者向けの良書です。

「ひょっとして学校の授業よりも詳しく、わかりやすいのでは」と思ってしまいます。

7周してから書店で「数学I・A 基礎問題精講」をパラパラめくりましたが、本質がつかめてたせいかアレルギーは感じません。

苦手な単元や未習分野の勉強に適しています。

受験時代に出会いたかったです。

YouTube動画「山岡塾・数学の勉強法」に「マセマの初めから始めるを7〜10周してください」とあったので、10週の決意をしました。

「初めから解ける数学Ⅰ・A問題集」に進みましたが「初めから始める」と同レベル問題が多いです。

時間がなければ不要です。

なお「初めから始める数学I・A」を7周して、数検準2級の過去問を反復したら数学検定準2級に合格できました。

1次試験:100点

2次試験:95点

数学検定準2級のレベルは「共通テストより1ランク下」と感じました。

中には発想を求められる問題もあります。

過去問を解きながら「ふざけんな」と叫んでいました。

繰り返しますが「マセマの初めから始める」は高校数学をやり直したい大人のための最高の参考書です。

これが本記事の結論です。

細野真宏の本当によくわかるシリーズ

古い本で、もう売れていないみたいですね。

たまにブックオフで見かけます。

受験時代にお世話になった本です。

「目から鱗が落ちる」が連発です。

難問をサクッと解いてしまうテクニックを、イメージできるようにわかりやすく解説しています。

問題の量は少ないですが、解説に多くにページを割いています。

じっくりと自分のアタマで考えるには最適です。

たとえるなら、行間まで解説してくれる参考書です。

デメリットは「分野によっては難易度の高い問題ばかり」です。

たとえば「確率」は難しいです。

入試標準レベルで構成されているからです。

なお本書で細野さんのファンになり、世界一わかりやすいシリーズや数学的思考力の本も楽しく読めました。

何度も繰り返し読みたくなる良書です。

チャート式 基礎と演習(白チャート)

チャート式は「網羅系参考書」です。

指定教材として配布されている学校も多いです。

『数学は暗記だ』では解法暗記として「青チャート」を勧めています。

受験時代「赤チャート」に手を出して挫折しました。

ドラゴンボールのチャオズの自爆なみに意味がなかったです。

青チャートも難しいです(難関大学向け)。

解説が少なく、1行わからなかったらアウトだからです。

本記事の主旨はあくまで「自分のアタマで考えるために数学をやり直す」です。

解法暗記のためのチャート式はおすすめしません。

基礎を固めずに解法暗記に走ると、地獄へまっしぐらです。

近道はありません。

目を覚ましてください。

唯一おすすめできるのは「白チャート」です。

独習できる解説

豊富な問題量

公式の成り立ちから解説

「マスクド先生」も動画「【そのやり方、違うよ】」で白チャートをおすすめしています。

何色のチャートが良いか悩んでいる方は、動画「【大学受験】チャート式って結局何色使うべきなん??」も参考になります。

デメリットは「問題量の多さ」です。

「初めから始める数学I・A+初めから解ける問題集I・A」合計

「白チャート数学I・A」合計710題=例題280題+練習280題+EXER150題)

チャート式まとめ

チャート式 基礎と演習(白チャート):基礎のくわしい解説でMARCHまで対応。やり直し数学では、いちばんおすすめ

チャート式 解法と演習(黄チャート):中堅レベルの大学を志望する人向け。青チャートより解説は詳しい。本書+大学への数学などで演習を重ねれば最強

チャート式 基礎からの数学(青チャート):中堅から難関大学まで幅広く対応。入試の標準〜やや難レベルにまで対応する解法パターンを網羅

チャート式 数学(赤チャート):青チャートでは物足りない人向け。教科書レベルの基本事項はさっと流し、入試の標準〜難レベルの問題を網羅。マニア向け

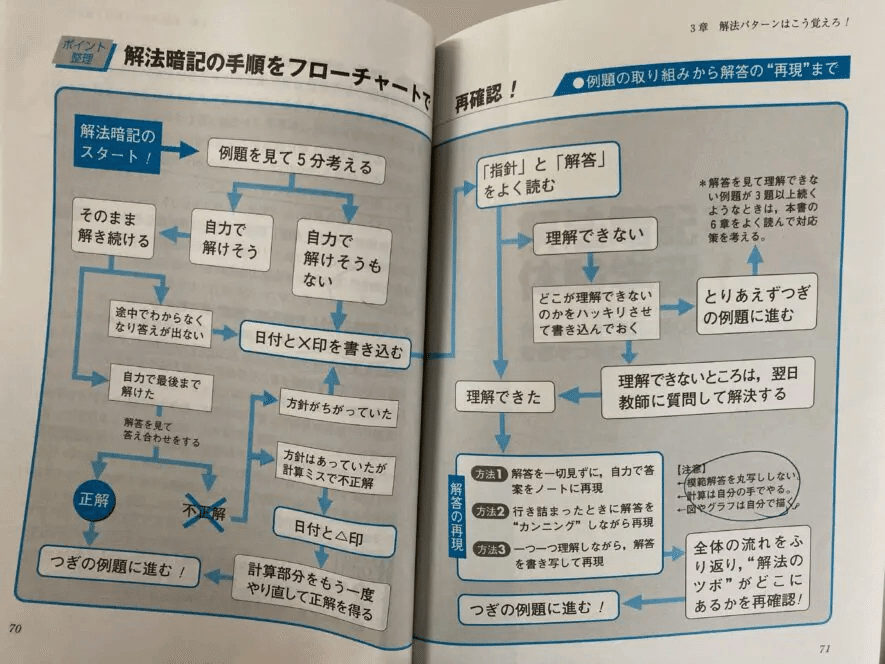

解法暗記の手順、復習のやり方は『数学は暗記だ』の下記フローチャートです。

高校数学やり直す前に、計算力を鍛える3選

計算力を鍛える参考書3冊です。

計算力に不安がある人向けです。

小・中・高の計算がまるごとできる

文字通り「小・中・高の計算」が1冊でまるごと学習できるようになっています。

実際に使いました。

買ってよかった本です。

毎日2〜3ページずつ進めて、完了しました。

「計算」は算数・数学の基礎です。

「基礎力をつける効率的なやり方」は小学校から高校までの計算にしぼり、一気に学習することです。

高校入試集中トレーニング:数と式の計算

高校入試レベルの計算の復習に使える本です。

1冊2週間のペースでサクサク進められるようです。

高校入試集中トレーニング:方程式とその応用

高校入試レベルの復習に使える本です

その他、小中学校の計算規則を忘れている方は「小川式プリント中学数学基礎篇」が良いです。

中学数学をやり直す、おすすめ参考書3選

中学数学を復習できる3冊

楽しく始める中1数学(マセマ)

「初めから始める」の中学1年生版です。

「初めから始める」でマセマのファンになり、中学数学も買ってしまいました。

3つの良い点

独学できる

教科書がわりになる

本質をおさえた解説

ただ、中学生にはおすすめしません。

下記3つのデメリットで、定期テストや高校入試の対策にならないからです。

問題がカンタン

難しい問題なし

問題量が少ない

あくまで本質を押さえた「大人のためのやり直し数学」です。

デメリットは「中2、中3が未発売」です(中2は執筆中)。

やさしい中学数学

神参考書です。

中学3年間を1冊で総復習できる講義型参考書です。

「やさしい数学シリーズ」は高校数学版もあります。

噛み砕きまくりの親切丁寧、ゼロからわかる本です。

中学数学に挫折して、教科書を捨てた人へ捧げます。

真の意味で教科書を捨てられるからです。

中学3年間の数学が1冊でしっかりわかる本

ベストセラーです。

Amazonでも750以上の評価がついています。

やり直しの中学数学ではおすすめしない3冊

書店で確認しました。

以下の理由で「中学数学やり直し」にはおすすめしません。

チャート式は問題量が多すぎる

問題集を含めると中学3年間分で計6冊です。

「総仕上げ」や「ハイレベル」を含めると8冊です。

量が多すぎます。

高校受験を控えたの中学生には良いですが「仕事をしている大人」にはムダが多いです。

中高一貫向けの「体系数学」シリーズもありますが、割愛しました。

レベル感は「白チャート」です。

自由自在

基本問題から標準問題、入試レベルまでをすべて網羅した「辞書型参考書」です。

書店で読んでみた印象は、以下です。

豊富な問題量

基礎から応用まで、富んだ内容

学年別に1冊にまとまっている

現役の中学生にはおすすめできます。

中学総合的研究

中学生には良いです。

大人にはおすすめできません。

分厚い(544ページ)

基礎〜入試問題まで網羅

解説が、少しそっけない

高校数学ハイレベル問題集10選

ハイレベル問題集10選

『1対1対応の演習』など、チンプンカンプンでした。

以下、解説は書籍の要約です。

大学への数学 1対1対応の演習

標準〜やや難レベルの典型問題です。

解法は洗練されていて、とっつきにくいわけじゃないようです。

難関大学志望者向けです。

合格!数学シリーズ(マセマ)

マセマシリーズの問題集です。

大学入試の基本〜標準レベルまでの実践問題に、詳しい解説付きです。

中堅大学志望者向けです。

「E判定からの大逆転勉強法」でもおすすめされています。

本書を7回反復して、完璧に解けるようにしたら「京大数学で4完半」できた人もいました。

理系数学 入試の核心標準編

網羅的に学習したい方向けです。

文系数学 入試の核心

網羅的に学習したい方向けです。

やさしい理系数学

例題 → 実践問題のスタイルです。

複数の解法を組み合わせて解く問題が多いです。

別解が多いのがメリットです。

つねに違う答えの出し方、別解を考えている職人気質な方に適しています。

中堅〜やや難レベルの人向けです。

ハイレベル理系数学

難関大学レベルです。

大学への数学 新数学スタンダード演習

標準〜やや難レベルの実践演習が豊富です。

20年以上前もあった参考書です。

チョイス新標準問題集 数学シリーズ

大学入試の基本〜標準レベルの典型問題をバランスよく掲載しています。

難関私立大学の文系学部を数学選択で受ける受験生に向いています。

理系数学の良問プラチカシリーズ

標準〜やや難レベルの実践問題をバランスよく掲載しています。

いきなり問題演習の色合いが強い本です。

難関大学理系志望者向けです。

文系数学の良問プラチカ 数学IA IIB

標準〜やや難レベルの実践問題を掲載しています。

実践問題の羅列は『理系数学良問のプラチカ』と同じです。

難関大学文系志望者向けです。

数学アンテナが立つ厳選7冊+α

+αとして森博嗣氏の「悲観する力」を最後に紹介します。

1.博士の愛した数式

数学は人生全般にひらかれている学問です。

仕事に役立つ

恋愛に役立つ

思考に役立つ

教科書の問題を解くだけが、数学ではないのです。

本書の主人公は「数学というフィルター」でしか世界を見られません。

偏った人間です。

主人公の数学との関わり方を見ると、固定観念が壊れます。

2.いかにして問題をとくか

問題解決について論じている本です。

題材は数学ですが、レクチャーしているのはあらゆるシーンで使える問題解決の考え方です。

字が小さく、専門書を読んでいる錯覚を感じます。

得るものがあります。

3.実践!ビジネス数学 Lite

「日本数学検定協会」が編集した問題集形式の本です。

本書で扱われている内容がマスターできているなら「ビジネスパーソンとしての数学の扱い方の最低ラインはクリア」と言われています。

4.こまったら、数学的に考えよう

数学の活用法

数学でわかる仕事の視点

感覚 → 論理に変える方法

学んだこと

問題解決方法

仕事で消去法、対偶が使えること

数字と論理を使って客観的に考える

どうやって活かすか

論理的な文章

数字を使った説得力

5.まずはこの一冊から 意味がわかる統計学

本書で「統計学は予測の学問」とわかります。

ビジネスに直結した数学は「統計学」です。

予測や推定をしないビジネスはほとんどないからです。

「実務で統計は使っているが、理論はわからない」という人におすすめです。

6.サイエンス脳のためのフェルミ推定力養成ドリル

「推定」を深く学びたい人におすすめです。

高度な知識や計算は、いりません。

1日1テーマで楽しくトレーニングできる良書です。

7.問題です。2000円の弁当を3秒で「安い!」と思わせなさい

ベストセラー「さおだけ屋はなぜ潰れないのか?」の著者の会計の本です。

数字の見方、操り方を会計の視点からわかりやすく解説しています。

+α:悲観する力

数学とは関係ない本ですが、数学について以下のように書かれています。

算数や数学の問題では、頭の中にある材料を出すだけでは答にならない

その場でなにか展開し、計算する必要がある。なにかを作る作業に近い

数学の解答は、入れたものをただ出すのではなく、その場でつくるもの

頭がなにかを作り出す、あるいは組み立てる行為が「考える」本来の意味

数学のテストが頭のジョギングに適したエクササイズで、問題解決の力がつく

上記を読んで「数学を勉強しよう」と再認識しました。

森先生の本はすべておもしろいです。

森先生のファンです。

片っ端から読んでいます。

とうてい思い付かない発想が楽しいです。

こんな化け物にはかないません。

勉強の本質は創造的な活動にある

「数学を勉強しよう」と思っている方のエールになる文章です。

勉強とは、結局は自分の頭を回すこと

いろいろなものと関連させたり、別のものに展開させたり

似ているものを探したり、反対のことを考えたり、組み合わせを変えてみたり

「こねくりまわす」思考を常にする

生きている限り、考え続ける。

人間だけにできることです。

人間であることの証拠です。

その人だけの考えを持つことです。

「考えが個性」です。

Webで無料学習できる数学教材

Webで完結する動画やテキスト、問題集を集めました。

動画3選

トライイット:動画視聴するとポイントが増える仕組み(達成感&やる気が出る)。丁寧すぎる解説は飛ばしたくなる

とある男が授業をしてみた:チャンネル登録者数195万人。YouTube広告がうっとおしいが、わかりやすい、マジいい

中学受験算数・高校受験数学けいたくチャンネル:仮平均がわからなったときに出会ったサイト。ムダのない丁寧な解説がほんとうにわかりやすい

回送ドライバーの仕事をしています。

運転中にたまにトライイットを聞いています。

苦手単元の動画だけ見るのが効果的です。

テキスト

高校数学の無料学習サイトko-su-:わかりやすいが、上段のカテゴリメニューが消えない

問題集3選

まとめ:自分のアタマで考えて、高校数学をやり直そう

基礎を反復し、ちょっと難しい問題をうんうんうなりながら自分のアタマで考える。

数学は考える力をつけるのに最適です。

「自分の頭で考える」がわからないときに出会ったのが、ちきりんさんの「自分のアタマで考えよう」です。

知識を仕入れるだけの私には、グサグサ刺さる内容でした。

知識は過去:過去の事実の積み重ね

思考は未来:未来に通用する論理の到達点

「幼稚でもいいから、少しでも自分のアタマで考えよう」と意識が変わります。

以上です。

P.S. 自分のアタマで考えます。