バンド同期システム解説 (MARQUEE BEACH CLUB)

イントロダクション

みなさん、初めまして。

自分はMARQUEE BEACH CLUB(以下、MBC)というバンドでボーカルシンセサイザーを担当しているコイブチマサヒロと申します。

自分は音楽自体を作り上げることが心底好きですが、音楽を生み出すための機材についても掘り下げることが好きで、 ミックスやマスタリングで使用するプラグインはもちろん、ライブで使用する機材も様々なものを試してきました。

また音楽制作とともに、照明演出の仕事もやってきたということもあり、いつかその全てを自分でやりたいと志してきました。

2024年の3月にその集大成でもあり、MBC10周年目でここから始まる新しい挑戦として 音楽と照明をすべてステージ上で自ら制御するという試みをしました。

最近、様々な方から同期をはじめとするライブセットアップはどのようにやっているかの相談も受けるため、良い機会と思いここにまとめてみようと思います。

自分は音数が多い華やかな音楽が好きです。

どんな楽曲もデモの段階からその世界観を作るために多くの音が入っています。

ライブでも同じ世界を再現したいと考えているのですが、それを支えるのが同期システムです。自分としては、同期は演奏の足しとしてただ流すのではなくバンドや楽曲に寄り添った形で使用するのが良いと思っています。

同期を使ってかれこれ十数年。

とても試行錯誤をして今の形になりました。

ネット上には様々な情報がありますが、これといって実践的なものがなく、正直やりたいことを表現するために苦労した十数年でした。

同期を使ってみたいけど、どうやっているのだろうか?と考えているアーティストの方含めてあくまで情報交換というイメージとして一つの事例として今回は書いてみようと思っています。

同期と言っても様々な形、方法があると思います。

へえ〜こんな風にやっているのかという感じで読んでもらえたら嬉しいです。

また是非ともこんな風にやってるよと情報交換ができたら嬉しいです。

これから話すことは僕が独自に勉強してやってきて形にしたものなので、あくまで参考までにみてもらえたら嬉しいです。

また今回はプロトタイプということで発信するのでこれ追加で教えて欲しいとかあればメールください。

加筆してこのブログを完成させようと思います。

そしてダッシュで書いたので誤字脱字があったり変な表現はすいません….

セクション1: セット図面について

まずは、僕らMBCのバンドのセット図から紹介していきます。

実際にライブに向けて使用しているもので初公開ですが、2024年現在のセット図はこちらになります。

現状は7名で演奏しています。

際立ったことはしていないとは思うのですが、とりあえず人数が多い笑

ただ自分がイメージする音の世界を作るためには必要な構成となっています。

また各メンバーがそれぞれの演奏に集中できるような楽器構成となっています。

昔はたくさん楽器並べてましたが、今は可能な限り各メンバー最低限の楽器で演奏したいと考えてます。

同期システムに関しては僕のそばにパソコンを設置してるのと、ボーカル2名分のマイク音声が一度パソコンを通ってPAさんへお渡ししてるという感じです。

これは僕が気にしいで自分でディレイやリバーブなどのエフェクトを調整したいという気持ちからです。

後ほどどのようにディレイやリバーブなど送りなどを決めているか説明します。

そのほか特記しておくこととしたらギター二人がアンプレスなところが面白いのかと思っています。

僕とギター二人との共通の認識で「令和だしアンプがないのもいいよね」という気持ちからそうしています。

見た目もすっきりしてるし、今はテクノロジーも進んで、足元でアンプシミュレーションまでできる形となっています。

以前は、それでも最終的にアンプから出していたのですが、家で二人が頑張って作り込んできた音がアンプを通ることでイメージと変わってしまうのに、みんなでストレスを感じていました。

そのため作り込んだ音をそのままPAさん送って扱ってもらいたいと思いアンプレスにしています。

PAさんからするとどうなんだろうという点もありますが、現状、僕ら自身は音の送り出しの面では満足しています。

あとは音の面で言うとドラマーの箇所にはトリガーモジュールを使うことで、打ち込みのような音を重ねて演奏をしています。

生音と打ち込みを合わせた絶妙なバランスを表現したくてそうしています。

基本的になるべく持込 D.I.もしくはバランスキャノンで出力しているのですが

① バンドの音のイメージをなるべくそのまま渡して、その会場の鳴りに合わせてPAさんにミックスしてもらおう!

② 人数が多い時点でPAさんも大変かと思うので、自分たちでできることは事前準備で済ませおこう!

という2点のテーマで機材構成を考えています。

上記は僕らが独自に気にしてる形なのでそれぞれの渡し方があるかと思います。

▶︎ ちなみに!ギターカワマタさんのシステムはここにまとまっています。

セクション2: 同期に使用するハードウェアとソフトウェア

僕が使っているハードウェアとソフトウェアを紹介します。

同期の再生にはとにかく色々試しました。

以前まではRolandのSPD-SXを使用していたのですが、2GBくらいの内蔵メモリの限界を感じていました。

ステレオで素材を書き出すとデータがでかくて長いライブができないのでモノラルで書き出したり….そのあとMTRにしてみたり、RolandのTM-6を同期マシンとして使用したりと、様々試しましたが、とにかく2mix(同期音源)の各素材の音量を変えたいと思うたびに書き出す手間に悩まされていました。

そんな中、2020年にM1 Macbookが出たことによりパソコンでの同期再生が解となりました。

PCは落ちるのでは、レイテンシーがあるのではと思っていました心配が払拭され、現在ではメイン機材として使用をしています。

PCでの同期再生だと、各素材を同時並行的に流すことができるのでリハーサルで音量の調整など細いところまで追い込めることが可能となりました。

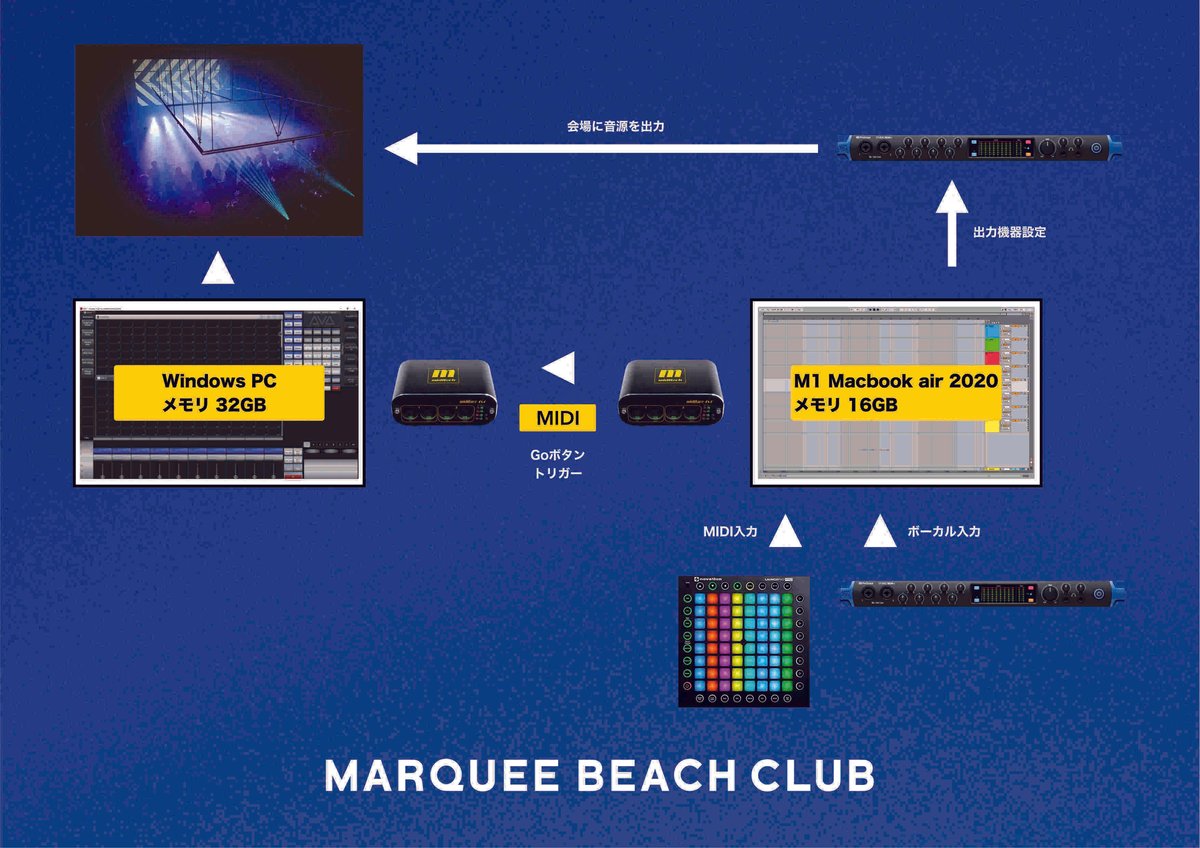

以下に同期用ハードウェアの構成を記しておきます。

同期ハードウェア:

■ Macbook Air 2020 (M1): ライブメイン

▶︎ メモリ16GB。Ableton Liveでの音楽制作とライブパフォーマンスに使用。

■ Macbook Pro 2019 (Intel): ライブサブ

▶︎ メモリ64GB。Ableton Liveでの音楽制作とライブパフォーマンスに使用。

個人的にはDTMなどの音楽制作をやるにはメモリは16GBはあったほうがいいと思います。

■ オーディオインターフェース: Presonus 1824c。同期音源の出力。ボーカルの音をパソコンに取り込み、出力するために使用。そのほか、クリック音源の送りに使用。

▶︎ レコーディングにはUniversal Audioを使っていますがライブはPresonus 1824c。

▶︎ 他にももちろん同じようなものはあると思いますが、ドライバーインストール不要で使用可能が嬉しい。

▶︎ ケーブルやD.Iを用意してもらうのが申し訳ないので、すべてTRSフォンからXLRオスに変化済み。

▶︎ これだけアウトがついてる中では比較的価格は低い。(それでも音楽機材って揃えようとするとお金がかかる…)

■ MIDIコントローラー: Novation Launchpad。Ableton Liveのトリガーや照明制御のためのMIDI信号を送信。

同期用ハードウェアについては、こだわりポイントとしてはトラブルに見舞われてもドライバー不要なので最悪パソコンを変えたりなんだりして対応できるようにしていると言う点です。

一応メインでM1を使っていますが、心配性なのでIntelの方も持ち歩いています。

またインターフェイスもラックに2台入れて持ち歩いています。

もっと万全を尽くす場合は、パソコン2台にインターフェイスを繋いで、同じプロジェクト立ち上げて、Ableton Liveのリンク機能を使って同時に再生するという方法もとれると思います。

さて、続いて同期用のソフトウェアについてです。

■ 同期用ソフトウェア: Ableton Live。

▶︎ トラック制作、エフェクト処理、MIDIクリップの作成に使用

音楽制作ではAppleのLogic Proを長年使用していますが、ライブとなるとAbleton Liveを使用しています。

と言うのもLogic Proと違ってAbleton LiveはMIDIのアサインがとても簡単だったり、アウトの設定が簡単だったりとライブの会場での急な変更に即時対応できるポテンシャルがあるからです。

ライブで同期をパソコンから流すならAbleton Liveが一択なのではないかと思っています。

もちろん制作用は皆さんが使いやすいものでいいと思いますが。

次に、ソフトウェアをどのように設定しているか、具体的な画面を見ていきましょう。

セクション3: Ableton Liveの設定

まずは、Ableton Liveで立ち上げた同期の画面をみてもらいます。

上記のように事前にセットリスト入念に検討して作り上げて各素材として並べます。

曲間も含めて調整して50分の持ち時間なら50分ちょうどになるように入念にアレンジしています。

僕らMBCの同期としては、楽曲の世界観の再現をサポートする存在として使用してるので様々な音が流れていますが、主に僕らの楽曲の特徴であるパーカッションサウンドや曲と曲をつなげるSEなどがなっています。

その他、盛り上げたいところなど8人目の演奏者としてシンセサイザーを弾いてもらったりもしています。

このセットリストを起こすのがとても大変で、現状はLogic proで曲と曲のつなぎも考えながらアレンジを行なったのちに、書き出して並べていくという手順になっています。

Abelton Liveはプロジェクトごと丸っと別のプロジェクトに飲み込むことができるので、Abelton Liveで制作も行うのが一番良いと思うのですが、もう僕はLogic proでしか曲を作ることができない身体になっているので、上記のような形式となっています。(Logic proだけは嘘だが、Logic proで制作するのが一番慣れているので続けている。)

その他ポイントとしては、ライブアレンジの段階でメンバーが弾くパートもちゃんと入れておくことで、万が一リハーサルにメンバーがいない場合もその素材を流すことでリハーサルができなくなることを防いでいます。(メンバーがお休みだったことはないですが…)

次にAbleton Liveで立ち上げた同期画面の上にある僕のリアルタイム演奏セットについて説明します。

上から

① コイブチ ボーカル

② アスカ ボーカル

③ Drum Rack

▶︎ サンプラー:LaunchPadで効果音やクラップなどを流しています。

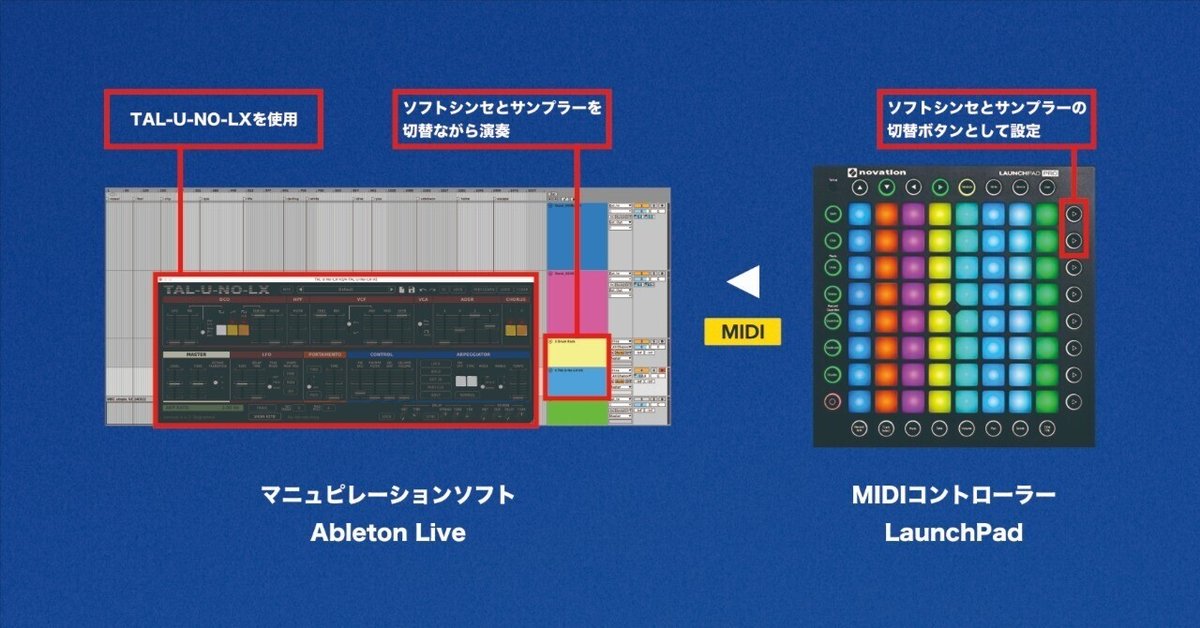

④ TAL-U-NO-LX

▶︎ ソフトシンセ:LaunchPadのボタンで和音を含めて演奏してます。

最初は脳がバグりそうでした。

というような構成となっています。

演奏はLaunchPad Proを使用しています。

Ableton LiveといえばPushかもしれませんがPush2を使っていたのですが多機能すぎました。というか重かった。

そこで、Pushを売り払って、LaunchPad Proにしました。

といっても最新版ではなく前のモデルの一部オレンジの筐体がかっこよくで中古で買いました。

Pushも今思うとかっこいいのでそっちでもよかったかもと思ったり….ただMIDIアサインを考えると適当にアサインできるボタンが見えるところにいっぱいあるLaunchPad Proの方が良くてそちらにしました。

話を戻しまして、演奏構成要素の中のDrum RackとTAL-U-NO-LXについて話します。

Drum Rackはサンプラーとして使用しており、LaunchPadで効果音やクラップなどを流しているのですが、これがまた優秀で、 簡単に素材を入れ込むことができるので、リハーサル中に思いたった素材などを入れながら演奏ことも可能ですし、並びも簡単に変えられるのでとても表現の幅が広がります。

TAL-U-NO-LXはJuno系のソフトシンセで、MBCの楽曲はこのソフトシンセでできると言っても過言ではないと言えるシンセサイザーです。同じJuno系のソフトの中では個人的には使いやすいのではと思って使っています。

LaunchPadのボタンでTAL-U-NO-LXを演奏しているのですが、リードなどの演奏は簡単なのですが、和音は鍵盤の並びをしていないので脳がバグりそうになりますが、慣れてくると気持ちよく演奏ができます。

Drum RackとTAL-U-NO-LXのLaunchPadでの優先操作の切り替えは下記のようにMIDIでアサインしてLaunchPadのボタンを押すとどっちを演奏するか決められるようにしています。

MIDIでアサインが簡単なところが最高ですね。

詳しくはもっとわかりやすいブログがあるので割愛です。

ただみんなすぐできます。

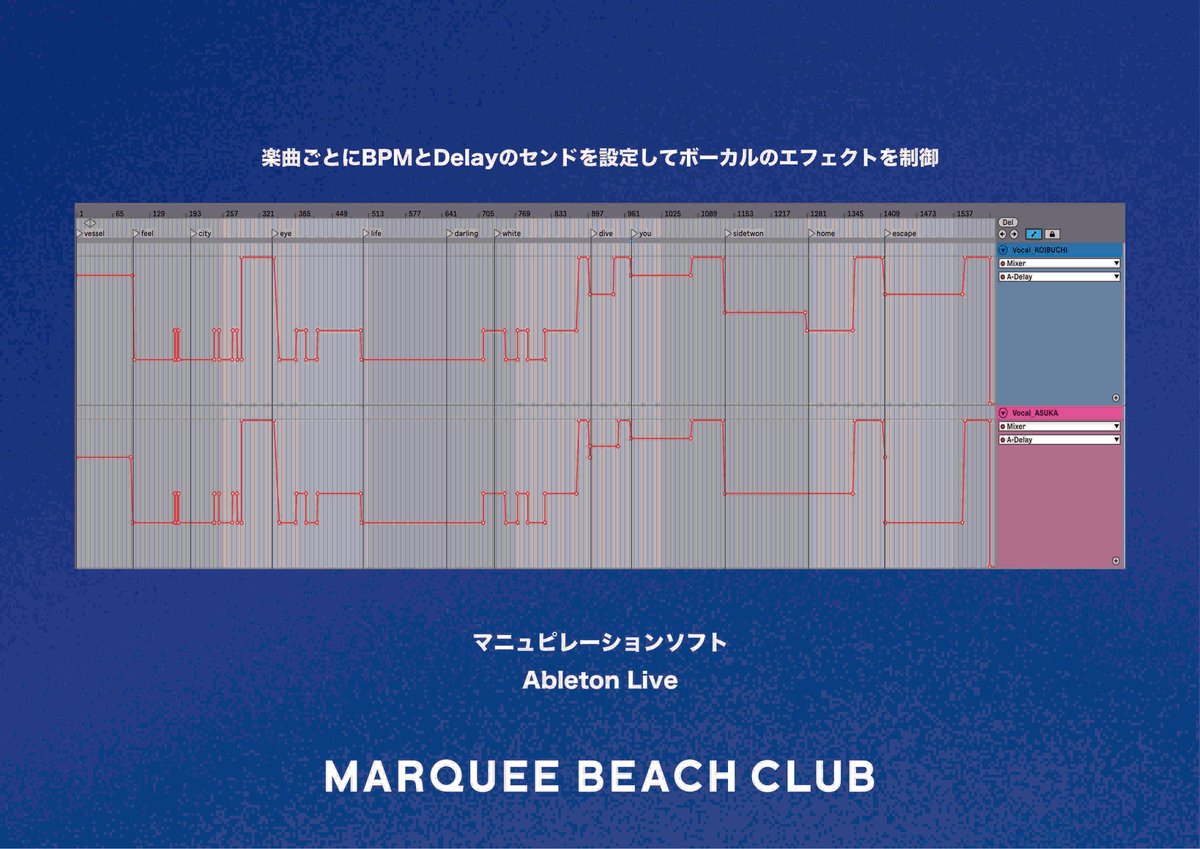

ボーカルのトラックについては以下を見ていただきたいです。

心配性なのとこういう世界観でやりたい!という気持ちが強すぎて、上記のようにボーカルエフェクトを事前にコントロールできるようにオートメーションを書いています。

多分これらはPAさんと相談してやるのが一番かと思うのですが、ここはこんな感じなんです!の気持ちが強すぎてやってます…

送りに関しては、余裕がある時はインターフェイスのアウトを増やして別系統で送ってますが、現状は同期に混ぜて送ってます。

同期に対してこれくらいエフェクトがかかってたらなーというイメージで。

以前はVoice Live2という最高のボーカルエフェクターを使用していたのですが、盛り上がっていて定位置にいないときにエフェクトを変えられなかったり、急いで戻ってこけた時もあるので、ストレスを抱えていたのでAbleton Live上で設定できるのは最高です。

ただ今後はこのオートメーションもリアルタイムで手元でいじれたらなーなんて思ってます。ツマミのあるコントローラーがあればできます。

そうAbleton Liveなら。

というような大枠で同期を駆使してライブを行なっています。

同期音源はどのようなものを流しているかなどは随時、加筆していこうと思っています。

例えばクリックの音源はどんな音を聞いているかとかも。

ここまでで質問がある場合はぜひメールなどいただければ答えていきたいと思います。

こちらまで

セクション4: 照明との同期

音楽の同期の次は、照明との同期設定について説明していきます。

大枠としては下記になります。

Ableton LiveからMIDI信号を送信してAvolites Titanにその信号を送信して、Avolites Titanの制御をして照明のシーンを再生していくという流れです。

その前にまずはAvolites Titanを使って何をやってるかという話から説明していきます。

Avolites Titanは照明を制御するためのソフトでして、僕はそのAvolites Titanを使って照明演出をしております。

誰向けに説明するかによってとても説明が難しいのですが…

説明が間違っているかもしれませんが、Avolites Titanを制御・出力するためのインターフェイス兼ソフトウェアキーであるコントローラー的なものにはいくつか種類があります。

それをパソコンに接続することで、ソフトウェア上で作成した照明の信号を出力可能になります。(日本語が怪しい)

Avolites Titanという照明制御ソフトの信号を出力するにあたり、今回のテーマとしては今後どこでもやれるように機材を最低限にする、またトラブルシューティングできるように費用をおさえるということがテーマでした。

T1以上の機材は一気に値段が跳ね上がります。

そのため、その出力の最小構成とも言えるAvolites T1を使用しました。

T1はAvolites Titanをパソコン上で使えるようにできる上、最低限のDMX信号を出力できるものとなります。

ただフェーダー部の制御ができないので、あくまでAvolites Titanを動かしてみるインターフェイスとなります。

そのT1と照明3DシミュレーションソフトであるCaptureを利用してライブ演出を検討しました。

T1を接続したパソコンでAvolites Titanを起動して、同パソコン上で実際の会場を3DシミュレーションしたCaptureも起動。

Art-net(詳しくは調べる or 聞いてください。僕も勉強中。)で双方をつなぐことで3Dシミュレーションした会場の照明を制御できるので、そこで最適な照明演出を考えていくという感じで進めました。

Captureは基本的にこちらを見てもらえたら使えます。無料でも楽しめるのでダウンロードしてみてください。

Avolitesは結構この方を参考にしました。この方がいなかったら死んでた。

Avolites TitanとCaptureの繋ぎ方は何を参考にしたか忘れました…すいません。

ただAvolites Titanのネットワーク設定でArt-netを出力と設定するとCapture上でスキャンされてアサインされるので大丈夫です。(グッドラック!)

話は戻りまして、

Ableton LiveからAvolites TitanへMIDI信号を送って制御する話に戻しましょう。

Ableton LiveからAvolites TitanへMIDIで送る流れは一筋縄ではいきません。

今回使用しているT1はその価格なりの機能制限ですが、MIDIを入れ込むことができないのです。

なんならAvolites Titan上のフェーダーの操作もコントローラーが入れ込めないのでできないのです。

そのため、OsiMIDIというアサインソフト使用します。

OsiMIDIというアサインソフトは世の中のどこかにいる心優しい方が、Avolites T1という一番最低限のインターフェイスでも照明の操作ができるようにと、MIDI信号をAvolites Titanの各ボタンにアサインできるようにしてくれた最高の救世主ソフトになります。

つまりMIDIコントローラーをT1でも使えるということで格安でAvolites Titanで照明制御ができるということです。(良いのだろうか。)

このソフトを利用してAbleton Liveから送られてきたMIDI信号を、Avolites Titanのボタンにアサインしていきます。

OsiMIDIのアサイン方法は以下を参考にしました。

下記ようなアサイン画面があるので、照明を再生していくGoボタンにAbletonからのMIDI信号をアサインしました。

ここでもっと詳しく図としておこしていきたいと思います。

下記のような形で各機材を繋いでいます。

同期を再生するパソコンと照明を制御するパソコンは高負荷になってしまう心配もあるため別にしています。

M1 MacbookからMIDIインターフェイスを利用してAvolites Titanの動くWindows PCに信号を入れています。

MIDIの送受信はこちらを利用してます。

言い忘れていましたがAvolites TitanはWindows PCじゃないと動かないんです。

が、Macでも仮想Windowsで動かせるので、僕は普段はParallels® Desktopを使ってMac上でシーンの作成をしています。

話を戻して、実際のAbleton Live上のMIDIの状態は以下の図のように、こんな感じです。映像と照明をシンクロさせていきたかったのでスプレッドシートですべての曲構成をおこして、映像のオカモトくんとシーン決めを行いました。

上記のMIDIの信号分の照明シーンを制作して音楽と映像と照明の同期ライブを成功に導きました!

そんな僕らの10周年のライブは11月16日に水戸市民会館で行われます。

▼ チケットはこちら

https://eplus.jp/sf/detail/4141070001-P0030001P021001?P1=0175

今回のシステムをさらにアップデートした構成でのぞますので、是非とも詳細が発表されたらチェックしていただいて、絶対に来てくださいね!以上、MARQUEE BEACH CLUBのコイブチでした。

長文読んでいただいてありがとうございます。

色々書きましたが楽しく音楽ができるのが一番かと思います。

ご質問ある方は下記までメールお待ちしております。

同期に関する相談もどうぞ!