だいたいどこでもノートPCを3画面化:JAPANNEXT Tri-Screen マルチディスプレイモバイルモニター

全世界1920*1080*3の液晶ディスプレイが生涯の伴侶な皆様こんにちは。なにか天変地異が発生して、人類は622万人までが激減し、今は3つの地域でなんとか生き延びているようです。ビッグブラザー? オーウェル? それどころじゃないでしょおバカ! 香月です。

さて、今回もJAPANNEXTアンバサダーとして、ディスプレイ製品のご紹介です。前回は冗談みたいなサイズの大型ディスプレイでしたが、今回の製品はモバイル仕様、ノートPC向けの製品。ざっくり言ってしまうと、「ノートPCを3画面化しよう!」的なノリの製品です。

ある種の「アイディア商品」的な製品、割り切った仕様がむしろ好感触

というわけで、写真を見て頂ければアッサリわかってしまう本製品。ノートPCの左右に同等サイズのディスプレイを追加、3画面化してしまおうという製品。これから紹介していきますが、一番安いモデルだったThinkPadがなにやら高価格帯モデルに見えてしまうような見た目になりました。ノートPCのディスプレイが中央に、その左右に追加ディスプレイを固定する、というのが本製品。一般的なモバイルモニタと違い、横にスタンドで置いたりせず、左右ディスプレイの下部はしっかり浮いた状態です。

このスタイル自体は、実はRazerがコンセプトモデルとして発表していた事もあったりしました。ノートPCの液晶側、ディスプレイと天板の間から引き出すようなスタイルで。

2017年のCESなので、この記事執筆時点(2023年)からは6年前という事になるのですが、結局今に至るまで製品化はされていません。こういう変態的なPCでも案外売れるんじゃないかな、とかなんとか勝手に考えていたりはしたのですが、今回レビューを行う製品との大きな違いは「天板部に左右2枚のディスプレイを収納している」という点。今回紹介する製品はそこまではいかなかったのです。当たり前っちゃ当たり前。ディスプレイメーカーが発売する製品ですからね。

ノートPCの大きさに合わせて3種類をラインナップ。物理サイズがピタリとあたる製品が選べるはず

さて、今回はサクサク行きましょう。外装箱を開けるとしっかりと梱包材に挟まれたディスプレイが登場、その下にケーブル類が入っているというスッキリ梱包。取り出したのが上の写真のような状態です。TypeC-TypeC、MiniHDMI-HDMI、TypeC-TypeAのケーブルがそれぞれ2つずつ。左右に広がるディスプレイ間でのケーブル接続は無いので、つまるところ「小型ディスプレイ2枚をフレームに取り付けた」という非常にわかりやすい製品です。

ちなみにサイズは3種類あり、今回は13インチが2枚のモデルをお借りしましたが、これが一番大きいサイズ。その下は11.6インチ、10.1インチと、比較的小型の製品で構成されています。解像度は基本的にフルHDですが、10.1インチのみ縦横比の関係(16:10)で1920*1200pxと、物理サイズは小さいながら解像度は縦方向が少し広くなっています。私の手持ちノートが14インチだったので13インチモデルを選択したのですが、この辺は手持ちのノートPCの液晶サイズ(解像度ではなく物理サイズ側)によって選ぶ事になります。後ほど写真を掲載しますが、固定の関係であまり両者が離れた選択をすると、固定できなくなる可能性があるので注意。

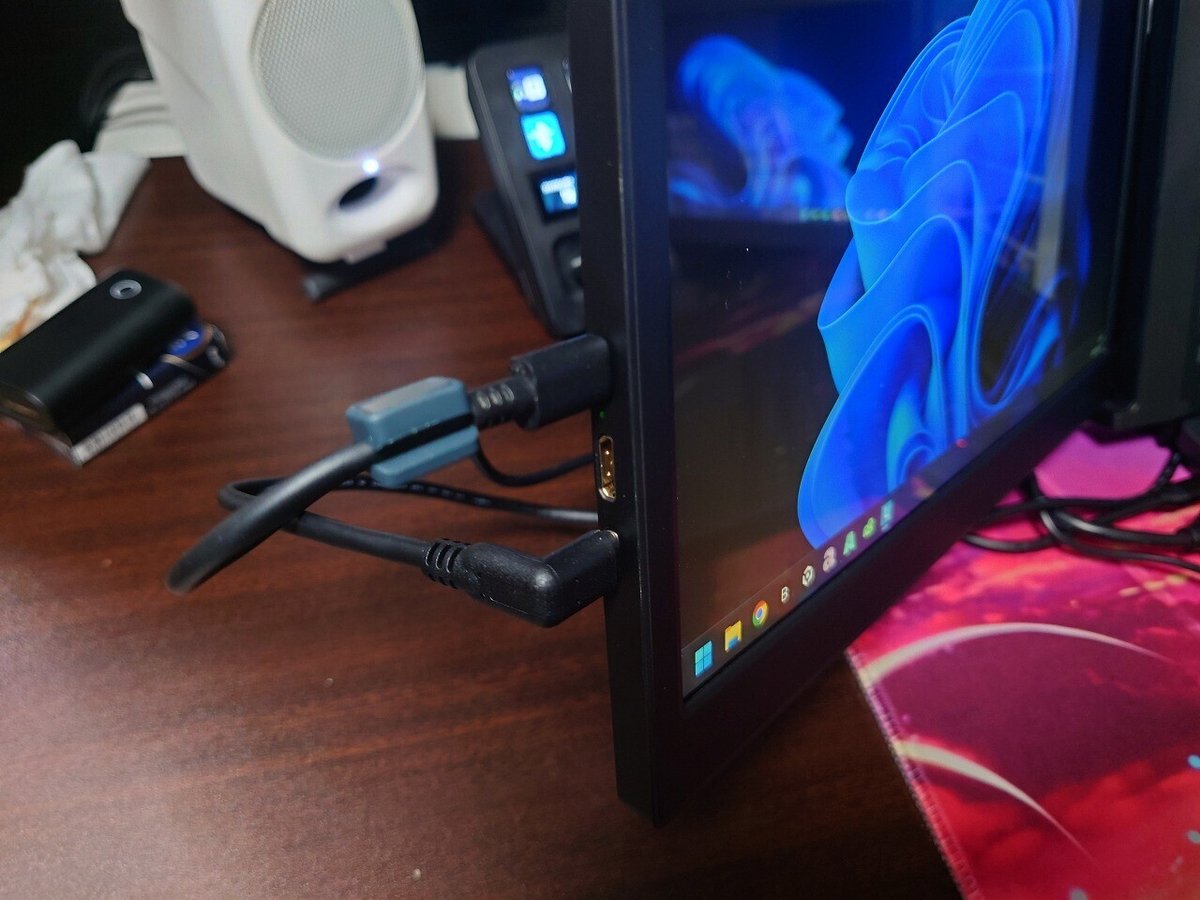

ケーブルは写真の通り。基本的にはTypeCのDPAltで接続することを想定しているのでしょうが、ディスプレイ側にMiniHDMI端子があるので、TypeCを搭載していない、あるいは端子が一つしか無いなどの場合でも使用可能。逆に言えば、映像出力が2系統無いと使用不可、という事になります。HDMI接続時、またはType-Cでも電源供給が不安定な場合にはA-Cケーブルで補助する構成というのも、一般的なモバイルモニタと同様。

さて、実際のディスプレイはこんな感じ。左右にディスプレイが配置され、中央部はノートPCのディスプレイに被せるように固定するフレームとなっています。左右のディスプレイは完全に独立しており、ケーブル接続も含め「2枚のディスプレイをフレームで繋いだ」という形状。ただし、ケーブル接続端子含め、メニューボタン等のインターフェイスはそれぞれ外側に配置されており、「単純に同一製品を2枚用意した」のではなく、この形状で使用するにあたりしっかり設計されているものです。

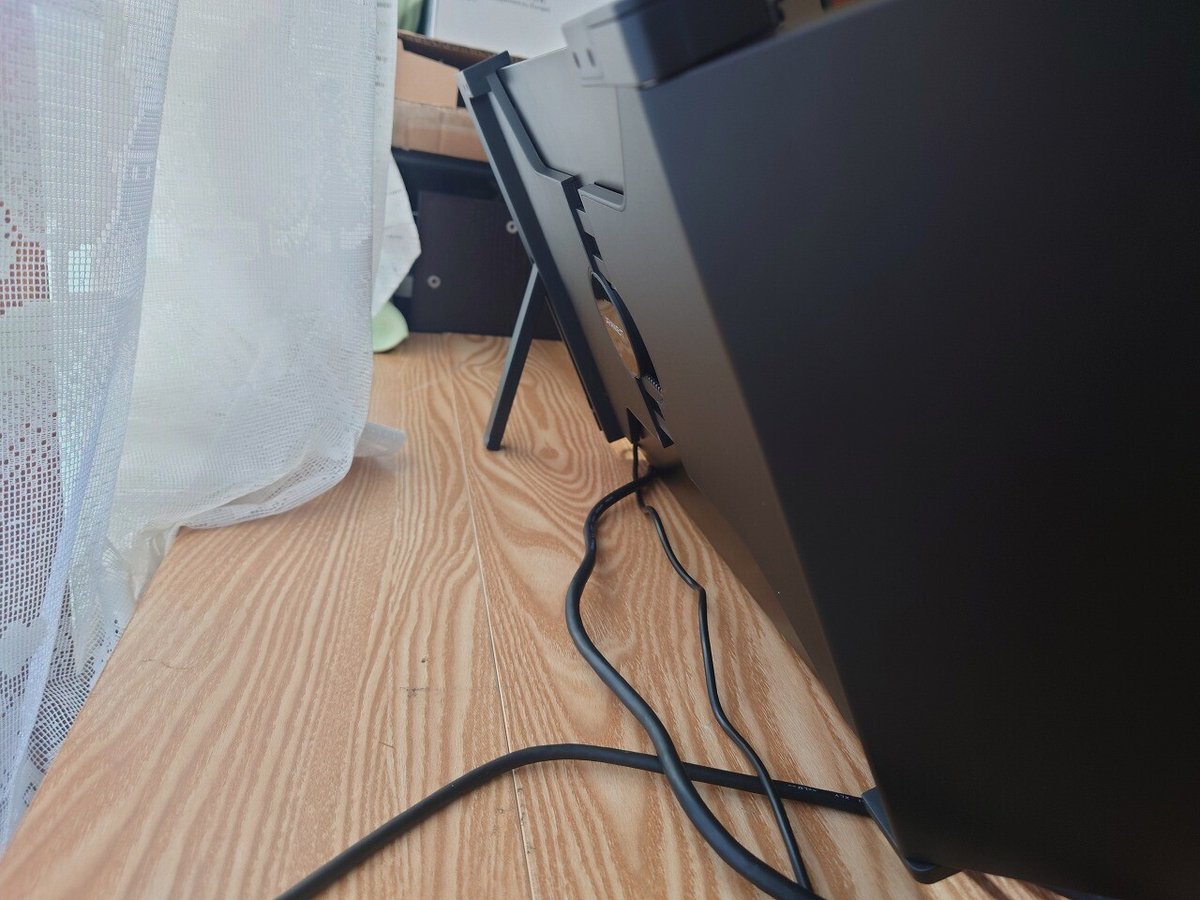

ディスプレイ取り付け後の背面側に関しては、ノートPCを正面から見た際の右側にキックスタンドのようなステーがついています。さすがにディスプレイ2枚+αとなると重量がそこそこになり、ノートPC側のヒンジだけで支えきれない場面も多く考えられ、またそれを考慮したのか「相応に角度調整が出来た上で後ろにパタンと倒れない」為のスタンドが内蔵されており、ヒンジ部に心配があるPCでも使用できるよう考慮されています。後付式では無いので、使いたい時に引き出して使用、閉じる時はパタンと閉じるだけでフレームに収まる、というのもポイント高め。

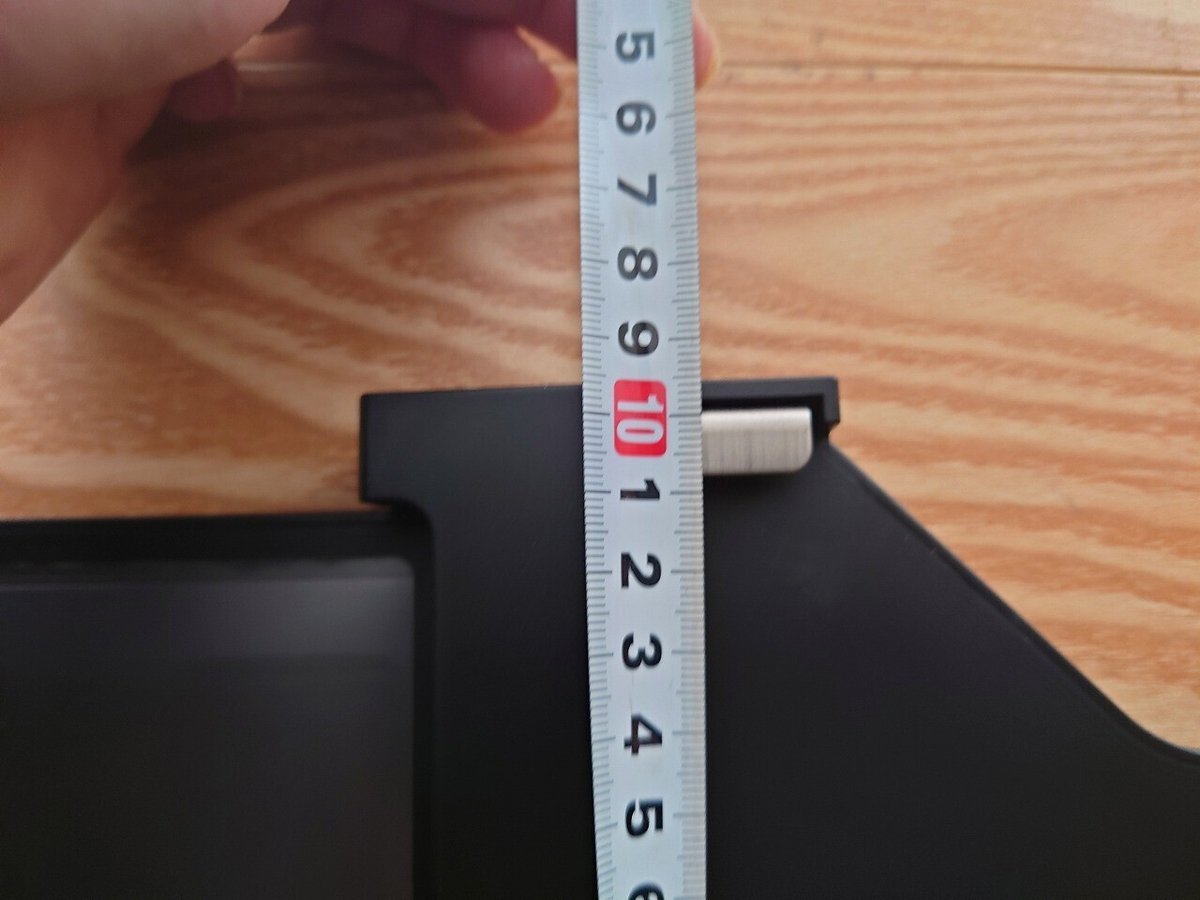

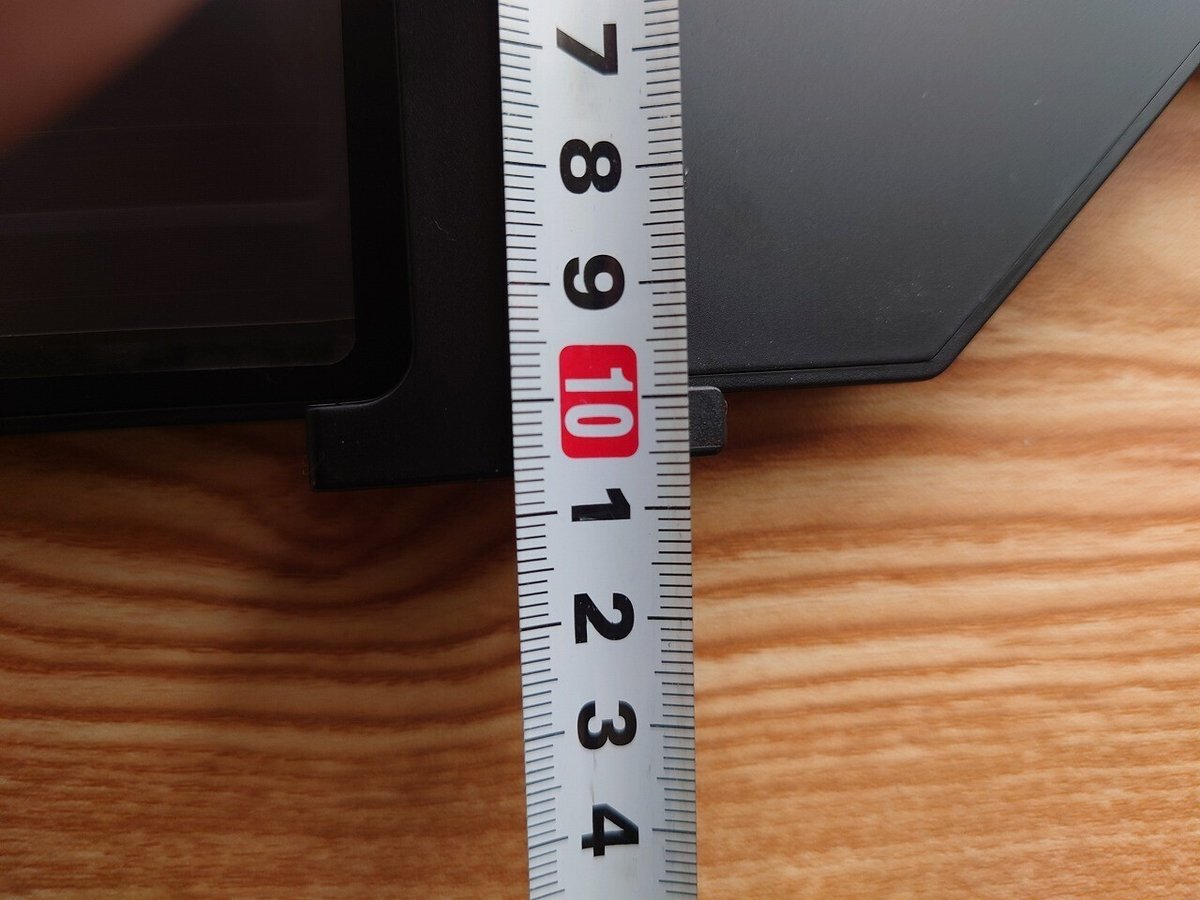

ノートPC側のディスプレイサイズそのものや、そのディスプレイのベゼル幅などをある程度考慮した製品である為、しっかりと調整機構も備わっています。ただ、横幅はこれで調整可能ですが、次に示す縦幅に関しては調整が出来ない為、本製品に用意されている3バリエーションそれぞれに対応した製品を選択しないと、縦方向の固定が難しくなる可能性は充分に考えられます。そのようなトレードオフはありますが、固定は非常に簡単に行えるので、これは致し方ないところか、といった所。

このような爪で引っ掛けるスタイルの固定方法で、実際の取付時には「一度大きめに開いてからノートPCのディスプレイにかぶせて、縮めるようにして爪を引っ掛ける」という固定方法。どうしても持ち運び時には取り外しが必要になる部分なだけに、こういった簡単な取り付け・取り外し方法は大事な点になります。なお、後述しますが「本製品を取り付けたままノートPCを閉じる・持ち運ぶ」という運用方法は行えません。

ディスプレイの展開・収納が「左側は外側(背面側)、右側は内側(中央ディスプレイ側)」となっており、先に例に出したRazerの3画面とは異なる収納方法となります。このような収納方法の為、ノートPCに固定したままでPCの画面を閉じる、あるいは拡張ディスプレイを取り付けたまま閉じて持ち運ぶ、といった使用方法は出来ません。ディスプレイの厚みや重さを考えると、「ノートPCの他にちょっと厚めのタブレットを1台持ち運ぶ」といった感覚の運用方法になります。ちなみに、右パネルは内側を向いて格納されますが、左パネルは外側を向いて格納されるので、特に左パネル側は表面に傷等がつかないような保護や対策は必要になりそうです。

実際に装着してみた:これ、結構アリじゃない?

さて、実際に装着した状態から、使用感まで見ていきます。今回装着したノートPCは「Lenovo ThinkPad E495(14インチ)」で、製品が13インチディスプレイなのでフィット感はかなりよろしい感じ。

若干上から被さった状態にこそなりますが、固定に関してはまるで純正品かのごとくピタリと入ります。しっかりとフレームを縮めてフィットさせてやれば、ガタツキなども見られません。ThinkPadが比較的ヒンジ強めな製品なので、揺らしたりしなければ背面のキックスタンド無しでも使用可能ですが、とりあえず安心のために出しておくことはオススメしておきます。

一方、固定フレームの右側は若干ながらスペースが空いています。右側パネルのヒンジの為のスペースを確保する為と思われますが、そもそも爪の位置が浮いている為、若干右側パネルが遠くなります。ほぼ誤差といえば誤差なのですが、流石に完全にピタリと全てがはまるわけではないようです。実用上の問題はなさそうなので、この点は気にしない事にしておくのが良さそう。

左右パネルの接続端子はそれぞれ外側になっており、Type-Cは当然リバーシブルながら、地味にminiHDMI端子の向きも左右対称に揃っています。雑なつくりだと端子の向きがごちゃごちゃでワケわからん状態になったりする事もあるので、これは好印象。HDMI端子をL字、U字に変換するアダプタを追加導入する際にも、向きの確認は容易に行えます。

さて、実際に接続して点灯させたのがこのような状態。今回のPCではType-C端子が1ポートしか持っておらず、DPAltでの出力が(この状態では)1画面に制限された為、左パネルにDPAlt接続、右パネルはHDMIと電源用のUSB接続という流れになりました。ちなみに物理的に左右だからと何かしらの制約があるわけでも無く、Windowsで認識する時にはそれぞれ単体のディスプレイとして認識される為、物理的な配置と同じにするにはWindowsからの設定変更が必要になります。

先程、「右側ディスプレイの固定部は若干スペースがある」と書きましたが、いざ固定して改めて確認すると、左側の固定部にもそれなりのスペースがあるので、最終的な見た目のバランスは同じくらいになりました。ベゼルレスで完全にビタ付け、とは行きませんが、実用上の問題はなさそうです。

ディスプレイのType-C端子経由での充電も可能:ディスプレイ消費電力は5W程度

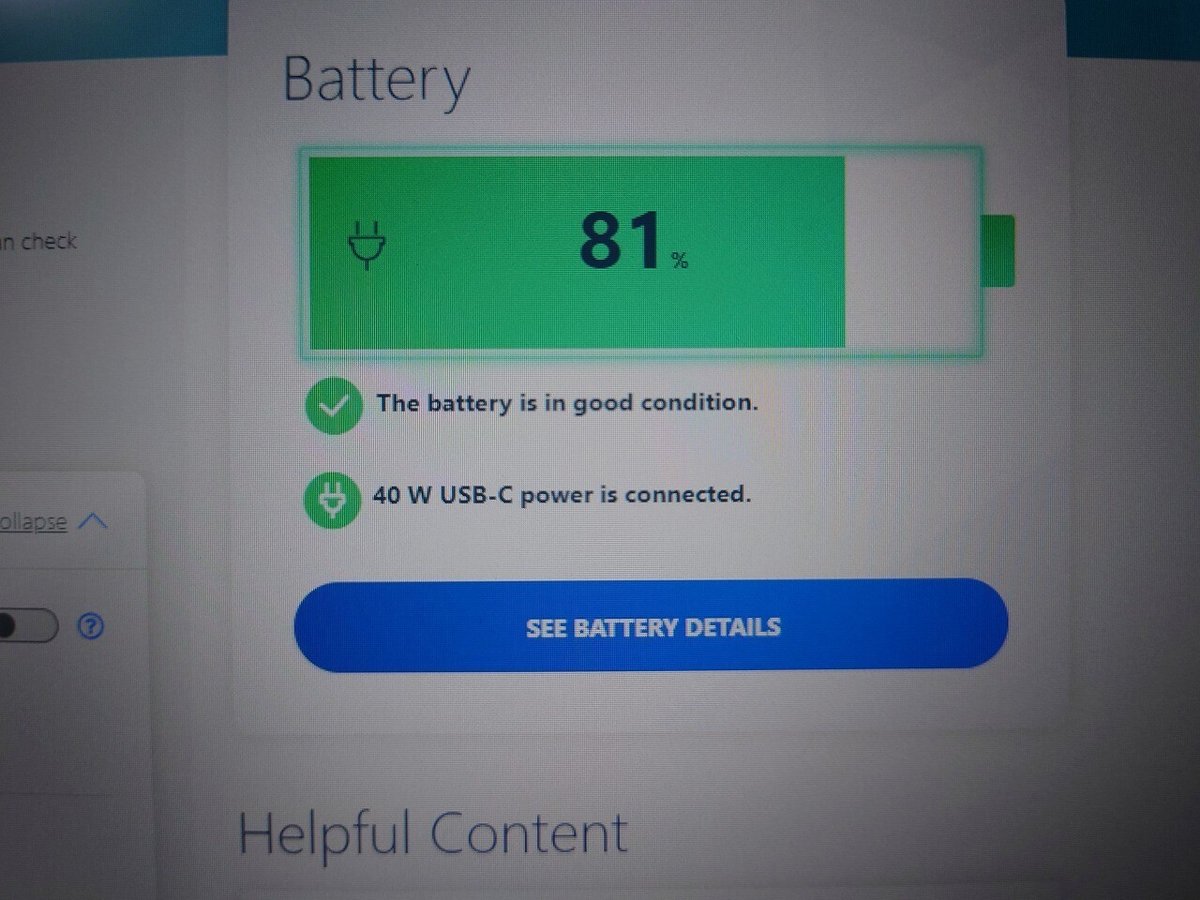

さて、今回使用しているPCはType-C端子での充電・給電を行うモデルの為、このようにTypeC端子をDPAltで埋めてしまうと、充電しながらの使用が出来ない状態になってしまいます。そこで、「まぁたぶん出来るだろう」と思いながら、「ディスプレイの空いているType-CポートにACアダプタを接続」という形で、ノートPCへ給電可能かをテスト。

「やっぱり出来たよね」という結果でしたが、「ディスプレイにACアダプタを接続(ディスプレイ自体の電力不足時に使用するポート)→DPAlt使用のケーブル経由でノートPC側のType-Cポートへ接続」という状態で、無事充電することが可能でした。入力電力は40Wということで、ディスプレイ1枚としては5Wの消費電力という事になります。普段は65Wのアダプタを使用しているので、このような経路で接続しても電力不足に陥ることはなさそうです。

強いて残念だったなポイントを挙げるとすれば、左右のパネルをフレーム内部などで接続し、片方のディスプレイにDPAltで入力した際に両側のパネルを動作させるような構造があっても良かったかなと。環境依存が高い部分なので無理は言えないのですが、一応DPAltでHDMI2系統、もしくはHDMI+DisplayPortの出力が行える様子(よくあるType-C系ドック製品など)があるので、そういった対応もしてくれたら、より一層ケーブル周りが楽になったかな、という気はします。良くも悪くも、「単体ディスプレイを2枚左右に並べた」というシンプルな製品です。

ディスプレイとしてはフルHDの60Hz製品、パネルがグレア系なのは好みが分かれるか

さて、レビューも佳境となってまいりました。ここいらでパネルの性能や各種メニューに関して。まずパネルは左右ともフルHDの60Hz製品、一般的なモバイルディスプレイと同等です。使用用途を考えると順当といえるスペックで、必要十分といった所。3枚を接続した状態であれば、全体解像度は5760*1080pxとなりますが、ゲームプレイ等をしないビジネス用途などであれば、ノートPC側の内蔵グラフィックス機能で充分動作可能な範囲でしょう。少なくともRyZen内蔵のRadeonでは問題なく動作し、カーソルのコマ落ちなどもみられませんでした。

実際にウィンドウを複数展開してみましたが、物理サイズこそ小さいながら3画面化出来るメリットはかなり大きく、いちいちウィンドウを切り替えながら使用するよりも圧倒的に作業効率は向上します。これが出先のモバイル環境で使えるというのだから、なかなか贅沢なものです。ちなみに、ちょっとしたゲームを走らせて3画面化出来るか試したのですが、いくつか試してもどうしても中央1画面でのみの動作になってしまいました。これはディスプレイが特殊というよりは、PC側の制限だろうという動作状況だったので、環境によりけり、といった感じのようです。

OSDメニューに関しても一般的なディスプレイ同等の項目でしたが、左右で同期するなどが無い、そもそも左右独立したディスプレイなので、明るさや色合いなどは目視で左右を調整する必要があります。詳細な調整を行いたい場合には少し手間かもしれませんが、デスクトップ環境での3画面と同様と考えれば、納得できる範囲です。

ちなみにディスプレイは左右ともグレアパネルの為、光沢仕様になります。結構反射が強いので、屋外で使用する際にはネックになるところかもしれません。モバイルディスプレイ、かつタッチパネル非対応のモデルである為、ここはノングレアタイプにして欲しかった所。あとからフィルムで対応出来るとはいえ、持ち運びを想定しているのであれば少し残念だったかなと。

最後に持ち運び時のサイズについて。14インチのPC本体と同じくらいのフットプリントですが、厚みが少し上回る感じで、重ねて持ち運ぶ際にはバッグやスリーブケースの容量を確認する必要があります。先程「タブレットを追加する感じ」と書きましたが、こうしてみると案外それよりもかさばるかもしれません。重さは試用中は気にならなかったものの、改めて手に持ってみるとそれなりなので、持ち運び時にはちょっと気を使いそうです。特に片側のディスプレイは外側を向くことになる為、スリーブケースやクッション等で保護してあげないとディスプレイが傷だらけ……なんて事になりかねません。出先で3画面を使いたい方はその辺承諾済みかとは思いますが、チェックポイントかとは思います。ちなみにしっかり畳んでしまえば、変に華奢な感じはないので、そこは安心、といった感じでしょうか。

外出先でも画面効率を求めるユーザにはもってこいな製品、願わくば「Type-C一本で全部映る」と嬉しい……かも

そんなわけで、今回はJAPANNEXTアンバサダー第2弾、ノートPC向け3画面化ディスプレイこと「Tri-Screen」の13インチモデルを試してきました。若干の「これほしかったな」的な要素はあれど、出先でサクッと3画面化出来るというのはなかなかのインパクトで、かつ見た目だけではなく使用上のメリット、作業効率化のメリットも大きい製品です。ディスプレイサイズや対応PCごとに3種類用意されている事、また「ノートPCにベッタリ固定する必要がない」という脱着性もあり、万が一手持ちのPCを入れ替えても継続して使用可能という点もなかなかのメリットです。せっかくフレームで固定されているのであれば、TypeC一本で全部繋がってしまえば……という願望はありますが、現時点ではかなり完成度は高く、「こういうので良いんだよ」というユーザは一定数いるのでは無いかな、と思わせる製品でした。

このスタイルでの3画面ともなれば、それこそ私としてはレースシムとかそういうゲームプレイに持って行っちゃいそうな感じもしましたが、ビジネス用途での使用でも非常に使い勝手が良く、ディスプレイを展開する左右方向のスペースさえ確保できれば、さらに言えばノートPC背面側のキックスタンドを立てるテーブルの広さがあればサクッと使える、というのはなかなかのもの。昨今何かと売れているらしい「モバイルディスプレイ」にひと味付け加えた……というかもう一枚付け加えた本製品、結構いい感じじゃないかなと思います。

若干の残念ポイント、要望ポイントは今後もしかしたら改善されて新型が出てくれたら嬉しいなと思いつつも、テレワークやモバイル使用で「デカいディスプレイを増やすほどスペースは無い」といったユーザにはぐっさり刺さる系の製品だろうと思うので、ディスプレイを増やしたいと考えているノートPCユーザは検討してみてはいかがでしょうか。左右のディスプレイはフレームに固定されて浮いているので、なんなら机の横幅はノートPC1台分で充分です。背面側にスタンドを立てるだけのスペースがありさえすれば使えちゃいます。

おまけ:JAPANNEXTのアンバサダーに就任した理由

さて、今回はちょっとだけアンバサダーらしく、「JAPANNEXT」というメーカーと、アンバサダーとして登録した経緯を。

ぶっちゃけた所、最初にこの名前を見た時には「なんかアレですか? 中華系の無名系がJAPANを名乗ってるアレですか? 令和最新版とかそんな感じですか?」と思っていたものの、実際に製品を見てみると価格の割に結構なスペックだったり作りの良さだったりがあって、ウルトラワイドディスプレイを導入したのを皮切りに、4Kディスプレイ2枚も同社製の同型製品で揃えた、とかいう恐ろしい侵食具合で我が家のPC前に鎮座する事になったりしました。とりあえず「日本のメーカーだ」という事を確認して以降は割と優先的に見るようになった、という事もあって、結果的にアンバサダー申請をしたという流れなのですが、ちょっとおもしろいことに、同社の創設者・代表取締役はフランス人、という会社だったりします。同社Webサイトの企業情報にもそのような紹介文が掲載されているのですが、とてもザックリ言うと「フランス人が日本オタクをこじらせちゃって日本で起業しちゃった」という……この紹介文が意外と間違ってなさそうなのがまた怖い所なのですが、当初は輸出入ビジネスをメインに、日本を拠点として事業を展開、その後「やっぱり自社で作りたいじゃん、日本 is モノづくりじゃんよ」の勢いで「JAPANNEXT」というブランドを立ち上げ、ディスプレイ製品の製造販売に激突した、といういきさつがあったようです。

海外の方が日本を拠点に、「JAPAN」を掲げたビジネスは数あれど、出ては消えるを繰り返すような排他的な雰囲気がありそうな環境で、ここまで本気で腰を据えたその度胸と日本愛たるや、一般人にはなかなか理解が難しい部分、かつ難易度が爆発的に高い部分であろうと思うのですが、「あ、なんか面白そうな会社かも」と思ったのが、私が同社製品を導入したりアレヤコレヤした理由だったりします。

アンバサダー申込みの際に当然面接が(Web上ですが)あったのですが、その時に面接を担当頂いた方々もいい意味で面白い方々で、会社の向かう先やいますべき事などが、しっかりと社員の皆さんに伝わった上で、その役割を担っているんだなぁと実感したものです。というのも、当然「礼儀」というものはお互いにあった上で、かなりフランクなやり取りをする場面もあり、ありがちな「マニュアルに沿った面接」とは違う雰囲気だったな、というのが率直な感想でした。おふざけの意味では無く、「なんか楽しい面接だな」と感じたくらいには有意義な時間でした。

私自身がかつてキヤノンのサポートセンターで勤務していた事もあり、「日本の企業のおカタさ」みたいなものを体感しており、それはそれで悪いことではないと認識していたものの、「こんな人達と仕事なりなんなりが出来たら楽しそう」と感じたのも、最終的にアンバサダーとして登録を進めた大きな理由でした。

ちなみにそんなJAPANNEXTのサポートセンターにちょっとした質問で問い合わせをした事があったのですが、こちらもまた非常に柔軟な対応をして頂くことが出来たりして、まさに「ユルい」のではなく「柔軟」という表現がピッタリな内容だったのは印象深いものでした。「日本オタク」から「日本企業の代表取締役」になったベッカー・サムエル氏はもちろん、そんな代表についていく社員の皆様も、そういった柔軟でフットワークの軽い動きで今後も展開していってくれるかもと思うと、ちょっとワクワクします。

なんだか改めて文章を見直すとやたら「どこから目線だよ」感がある感じも否めないのですが、これは率直に書いておいたほうが良かろうと思って、あえてそのまま残してます。とにかく色んな意味で「面白い会社」です。