CoolerMasterの変態的超小型ATXケース「MasterBox Q500L」

割と結構前に組み込んで既に使用中の製品だったのですが、レビュー的なものを書くタイミングがなかなか無かった為、ようやくですがご紹介。本製品の概要はすっごくわかりやすく、「フルATXサイズのM/BがMicroATX用のマイクロタワーと同じサイズで使える超小型ケース」といった感じです。

何か変だぞ? 寸法か? 寸法だ!

元々VR用のPCとして使用していたものだったのですが、通常のミドルタワーサイズケースを机上に置いていた為、コントローラ等のトラッキングが「PC本体の影に入って外れる」という状態になっていました。それもあってなんとか小型化したいと思っていたのですが、単純にサイズというだけで言えばMini-ITXクラスまで切り詰めないと状況的にあまり変わらないので、M/Bとケース、場合によって電源ユニット(PSU)の交換も必要な状態でした。そうもなるとなんやかんやで2万円以上は吹き飛ぶ上、簡易水冷のラジエターが入る製品が少ない、グラフィックボードが色々キツい、といったネガティブがあり、どうにも二の足を踏んでいた所に、ヲタクが食いつきやすい情報が飛んできました。

・フルサイズATXのM/Bがそのまま入る

・ラジエター240mmが使える

・リファレンスサイズならVGAもだいたい入る

・お値段7000円切ってる

主に一番下のお値段の面が決め手になり、念の為ショップで現物確認しよーと思ってドスパラさんに行ったが最後、意識を失って気づけばお会計済みの本製品の箱が手にぶら下がっていました。

これまで使用していたケースはAntecのDP501というケースで、左サイドがガラスパネル、フロントとサイドにARGBライティングが入っていてこれまた6000円前後とかなりのお値打ちケースでした。これはこれで主にフロント寄り部分に開放感があり、組み込みも運用もしやすいケースです。

さて、とりあえず三辺寸法を比較してみましょう。どちらのケースもフルサイズATX(標準サイズ)までの対応です。数値は各メーカーの公称値。

・横幅:210mm(DP501)/ 230mm(Q500L)

・高さ:484mm(DP501)/ 381mm(Q500L)

・奥行:443mm(DP501)/ 386mm(Q500L)

横幅が20mmほどQ500Lで広がっていますが、高さに関しては100mm、奥行でも60mm弱小さくなっています。横幅の微増に対して、高さ・奥行きの縮小具合が圧倒的。尚、同CoolerMaster製の製品でMicroATX向けのケースとして「Q300L」という製品があるのですが、こちらと寸法比較をしてみましょう。

・横幅:230mm(Q300L)/ 230mm(Q500L)

・高さ:381mm(Q300L)/ 381mm(Q500L)

・奥行:387mm(Q300L)/ 386mm(Q500L)

意味がわかりませんね。奥行なんて、なんなら公称値はQ500Lのほうが短いです(1mmなので誤差の範囲ですが)。

Q300LはMicroATXのM/Bに対応したケースで、PSUはATX規格のものをボトム配置する、「まぁMicroATXサイズのマイクロタワーなら割とありがちよね」的ケースなのですが、同じサイズで何故かATXサイズのマザーボードが入ります。しかも拡張スロット類の切り詰めも無く、背面のスロットは全7段。自作でちょろちょろイジったことのある方ならわかると思うのですが、どう考えてもケースの高さと対応規格のレイアウトが合わない数字です。というわけで、以下より写真を交えて。

まず見た目からして変態

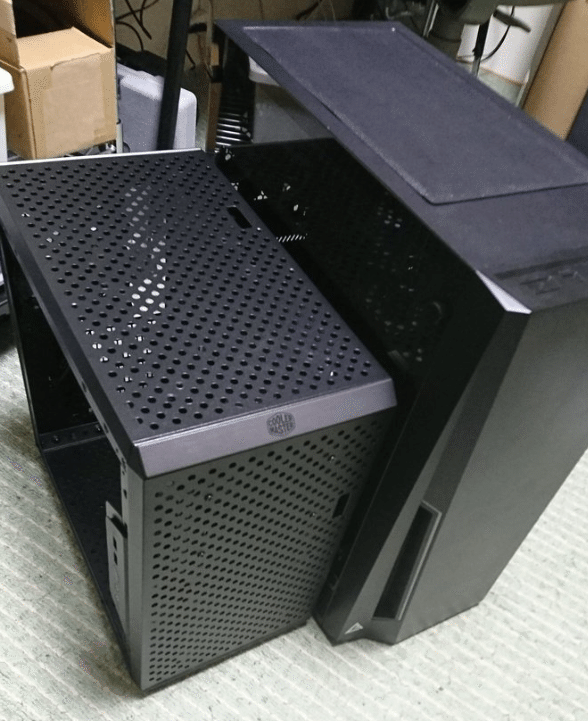

まずはケース外観の写真をいくつか。比較対象としてミドルタワーのケースを並べる事が出来ればよかったのですが、組み換え時の1枚しか出てこなかったのでとりあえず。

(左がQ500L、右がDP501)

この写真では背面側を揃えた状態で並べています。DP501で前に飛び出している部分はフロントフェイスなのですが、ちょうどこの部分に120mm、もしくは140mmのファンが入るようになっており、また360mmラジエターにも対応しています。Q500Lではその分が思いっきり切り詰められている他、高さ方向がもう明らかにおかしいです。この2製品がともに「ATX対応ケース」である事を考えるとなおさらおかしいです。しかもQ500Lは240mmならラジエターも装着可能な事を考えると、いよいよ何か色々とアレです。引き続き、今度はQ500Lの写真をいくつか。

(フロント・トップ・左サイド)

(背面)

(背面から右パネル方向)

(トップ部、フィルターを外した状態。右方向がフロント)

(組み込み状態でサイドパネルを閉じた左側から)

前から見るとそうでも無かったケースが、左側から時計回りにぐるっと回っていくとだんだん変態ケースらしさを見せてきます。背面パネルを見た時点で「あ!?」となりそうですが、組み込み状態の内部を見るといよいよ「は!?」となります。具体的には「PSUどこにいる?」という具合。実は本機とは別の、メインで作業を行うPCでも少し特殊なケースを使用しており、こちらは「チャンバー構造」として、PSUがM/Bパネル裏、右サイドの「裏配線スペース」に装着されるタイプなのですが、本製品ではそんなスペースはどこにもありません。ちなみにその「チャンバー構造」のケースはこちら。

E-ATXまで入るタイプのもので、こちらはこちらでまぁ色々と変態的なのですが、まだ話せばわかるヤツです。

(PSUを指差して)お前は何故そこにいる

さて、話しても理解し合えないっぽい可能性が高いQ500L、とりあえずPSUの位置はここです。

(まさかのフロントパネル、しかもフルATXサイズ)

(I/Oパネル取り外し。パネルは上・前・下に移動可能)

フロントパネル裏、本来なら吸気ファンなりラジエターなりを設置するべきスペースに、ヤツは存在しました。しかもこれ、小型電源(SFX等)では無く、標準ATXサイズです。背面左上に3ピンの電源端子がありましたが、そこからは内部ケーブルを引いてPSU本体の端子に接続しています。また、写真に写っているグラフィクスボードはRadeonVEGA64のリファレンスボードなのですが、「それ、わざとやった?」と思うくらいにはビッタリのサイズです。逆を言えば、この状態でリファレンスより長さのあるボードは入らない、という事に。「この状態で」と書いたのは、こちらの画像にて。

(以上2点、メーカーサイトより)

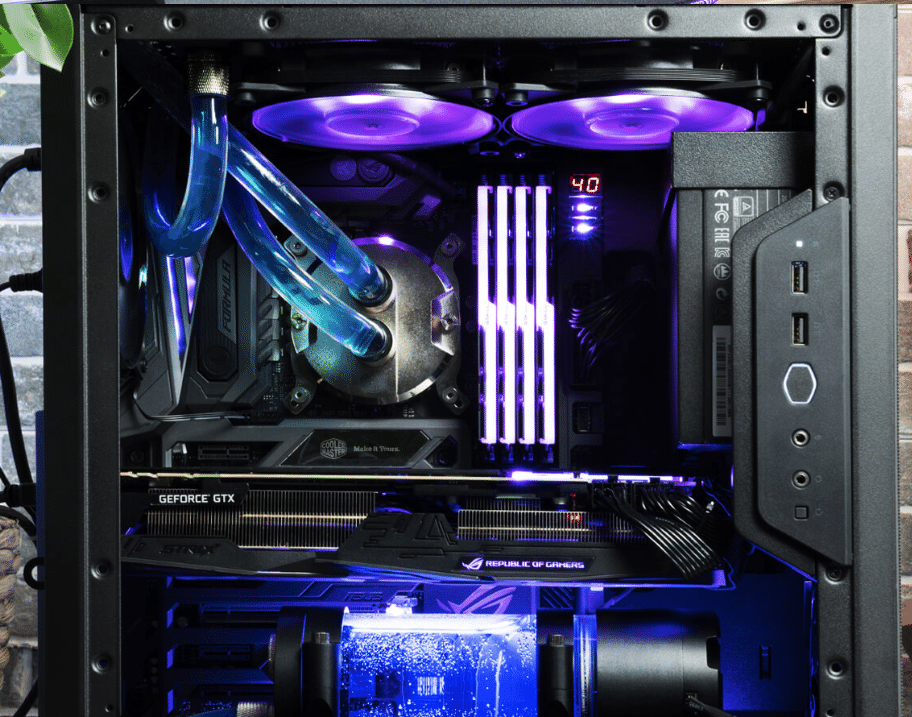

この通り、PSUを固定するブラケットが上下に移動可能で、空冷でトップ部にスペースが取れる場合、もしくは薄型ラジエター等である程度スペースが空く場合は、PSU自体を上にずらして設置する事で、リファレンスより長いボードも入るようになっています。上に載せた写真ではまさかのDIY水冷の構築例になっていますが、いろんな意味でちょっと落ち着こうか、と言わざるをえない写真。さて、私の所ではどうなっているか、左パネルを開いた状態がこちら。

(左パネルオープン)

今回使用している簡易水冷キットは同じCoolerMaster製のMasterLiquid ML240Lで、240mmサイズのものですが、ラジエターの向きとホース出し位置の関係で、PSU自体を中段より少し下側に設置しています。

グラフィックボードが入らなければ、ラジエター向きを逆にして、ホースを背面側に回す事で、PSU位置を持ち上げられるのですが、クーラーの製品仕様的にあまりよろしくは無いと判断したこと、背面の排気ファンのエアフロー阻害を抑える目的もあり、この配置でひとまず固定しました。

今回のお品書き(使用パーツ一覧)

さて、ここいらで今回のPCで使用しているパーツの一覧。

・CPU:AMD RyZen7 2700X

・M/B:ASRock X470 MasterSLI

・MEM:G.Skill FlareX DDR4-3200 8GB*2

・Cooler:CoolerMaster製 MasterLiquid ML240L

・SSD:Patriot SSD 256GB SCORCH M.2 2280 PCIe Gen.3 x 2

・VGA:AMD Radeon VEGA64 リファレンス(MSIパッケージ品)

・PSU:RAIDMAX RX-800AE-M 800W 80Plus GOLD フルプラグイン

このような構成。各パーツ名のリンクでAmazon商品ページへ飛びます。PSUに関しては掲載が無かった為、購入時にお世話になったドスパラさんへ。

前述した通り、「VR専用機」というかなり特化型の構成で、ストレージも256GBのNVMeSSDのみ(しかもx4ではなくx2)と、切り詰める所はかなり徹底して切り詰めています。また、冷却ファンについてはケース自体に背面の排気ファン一発が付属していましたが、それ以外ではラジエター用120mm*2、PSUの内部ファン、グラフィックボードのブロアーファンのみで、現状追加増設は行っていません。M/Bに関しては製品名にある通り、SLIやCrossFireにも対応するレベルの製品で、当然規格値ピッタリのATXサイズ。先程の写真を見ていただくとお分かり頂けると思いますが、SLIやCrossFireに関しては、やろうと思えばやれるケースです。現状はVGA1枚で使用しており、性能面でも充分と判断しています。

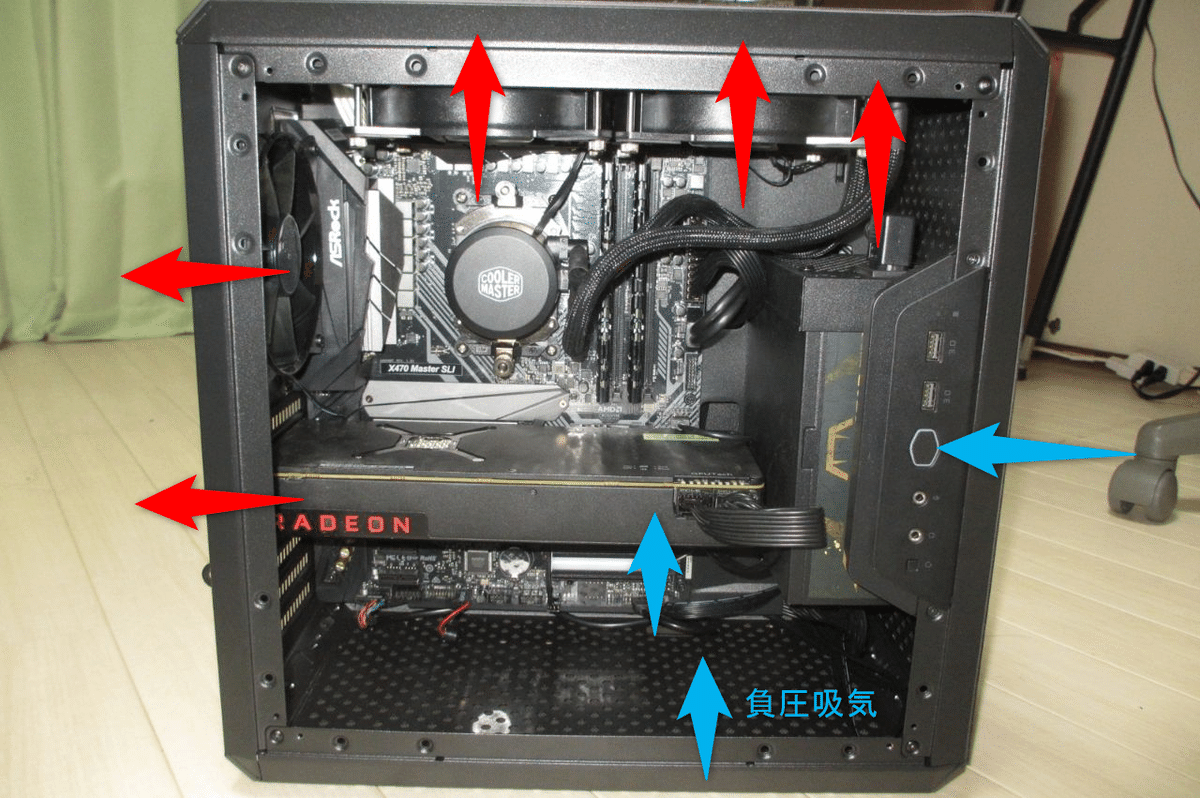

(エアフロー概略)

空気の流れはこのような感じ。フロントパネル側からPSUの吸気、そのまま上方へ排気。ラジエター、背面ファン、VGAクーラーも全て排気向きで、底面からの吸気を含め、吸気はほぼ完全に負圧で行っています。この状態でストレステストを実施しましたが、冷却不足の様子は見られず、VGAやCPUそのものの他にVRM周りも含め、充分に冷却が間に合っている様子。使用しているM/B「ASRock X470 MasterSLI」がVRM周りに大きなヒートシンクを採用しており、その効果もありそうです。SSDに関しては写真のVGA上部に見えるヒートシンク部分(x4のみ対応)ではなく、VGA下部(x2/SATA対応)に装着し、念の為パッシブのヒートシンクもつけていますが、こちらもサーマルスロットリング等は発生していません。必要とあればケース下部に吸気ファンの増設は可能ですが、現段階では問題はなさそうです。

組み込みは「玄人向け」、通常のケースと違う手順の組み込みも

さて、ケースの話題に戻りますが、実際の組み込みに関して。こんな変態じみたケースなので、当然ですが組み込みに際しても通常の手順やレイアウトが取れない場面が多々出てきます。ザックリと組み込みを行った順番としては以下の流れ。

1.フロント寄りI/Oパネル取り外し(パネルのみ、ケーブルは残す)

2.M/B装着、電源以外のピンヘッダ類接続

3.ラジエター仮組み、ホース位置を確認

4.ラジエターファン装着、メモリやVRMヒートシンクに干渉しない事を確認

5.必要な電源ケーブル類を事前にPSUに接続

6.ラジエターホースにあわせて、ブラケットに取り付けたPSUを装着

7.ケーブル整理をしながら裏配線スペースから電源ケーブル類を引き出し

8.VGAが干渉しない事を確認して装着

9.ラジエター本固定、ヘッドをCPUに固定

10.電源ケーブル類接続

11.ファン類のピンヘッダ類を接続

12.I/Oパネル裏の配線を捌きながらパネルを再装着

13.あとはもうなんか色々微調整しまくり

諸々のスペースに余裕がある通常のケースであれば、M/B固定の次辺りに来るのがラジエターを含めた水冷クーラーの固定になりそうですが、なにせ中身が窮屈なケースなので、ポンプヘッドのCPUへの固定は結構後回しになります。また、以下の写真のように、ラジエター部のスペースがかなり窮屈な為、使用するM/Bによっては「そもそも水冷が使えない」というケースも出てきます。

(VRM・メモリ付近。上空クリアランスがギリギリ)

ラジエター自体こそフレームの中に収まりますが、それを冷やす為のファンが完全にVRMヒートシンク上空にせり出してきます。ファンの厚みが薄いものを選べば多少はマシかもしれませんが、それならおとなしく空冷で冷やしたほうが色々とラク。メモリとのクリアランスもかなり窮屈なので、大柄なヒートシンクがついたモジュールだと固定ビスやファン自体に当たる可能性も出てきます。ホースに関しても「極端に長い・短いホースだと色々と面倒」なサイズで、同社製の製品では過度なテンションをかけずに設置できましたが、他社製クーラー等ではその点が問題になる可能性もあります。

その他、従来であれば「PSUはとりあえずつければあとはなんとでもなる」的なケースが多い中、本製品では「プラグインタイプでも、ケースの外で先にケーブルを繋いでおく」というのがほぼ必須となります。一応ケース下方向に若干のスペースはありますが、あまりこのままでケーブルのつけ外しをしたいとは思えません。

(PSU下側)

一方で、ケース右側面の「裏配線スペース」に関しては、通常のケースよりも深さが取られている印象で、配線自体はしやすい感じでした。今回はケーブルタイ等でまとめたりはしていないので少し斜めにあちこち走っていますが、余ったケーブルを置いておくくらいのスペースは充分にあります。ただし問題が一点。

(CPU向け12V8ピンのみ延長)

CPU向けとなるATX/EPS12Vの8ピンに関しては、ケースサイズが小さいにも関わらず「フルタワーで組むくらいに距離がある」状態でした。というのも、PSUがフロント側にあり、かつ各ケーブルがその下から出ている状態の為、通常のミドルタワーケースのような「下から上にそのまま這わせる」事が出来ず、仮に斜めに走らせても、製品によってケーブルの長さが足りない状況でした。ご多分に漏れず私のところでもその事態に陥った為、宝箱(PCサプライパーツ突っ込んでる収納ケース)から8ピン用延長ケーブルを引っ張り出して、なんとか接続が出来ました。ケース設計的に「割と一般的なM/BとPSUを使う」事が多いであろう本製品ですが、この部分も結構特殊な難所になります。

尚、ちょうど上の写真で見えている「M/B裏、CPUバックプレート部分」に関して、写真では露出していないように見えますが、実際にはこの部分(とその下部分)はストレージスペースとなっており、ハンドルネジでプレートを取り外して、2.5インチ/3.5インチドライブを装着する形になっています。その為、上側のプレートを取り外すとそれなりに大きい開口部でバックプレートが露出するので、クーラー類の装着自体はあまり難儀しません。最大で2.5インチが4台(2*2)搭載可能ですが、そこまで搭載しない場合は上側のプレートは外した状態で運用しても良いかもしれません。

再び左パネル側に戻りますが、拡張スロットと左パネルの間にはそれなりにクリアランスがあり、やろうと思えばVGAの縦置きもできそうですが、ケース自体はそれを想定しておらず、縦置き用のスロットもありません。

(VGAからパネルまではそれなりにスペースあり)

エアフローの点でもこれくらいスペースがあるとだいぶマトモになるであろうことと、水冷化等でホースが張り出す際にも多少であれば許容出来る為、VGAの簡易水冷などを考えた時には、この部分自体は問題なく使えそうです。ただし、そのラジエターをどこに置くかで難点となり、トップ部を使うか、背面排気ファンの120mmを置き換えるかでレイアウトを決める必要があります。ケース下部はラジエターの装着を想定されていない為、ゴリ押しでつけたとしてもあまり良い状態とはならないでしょう。

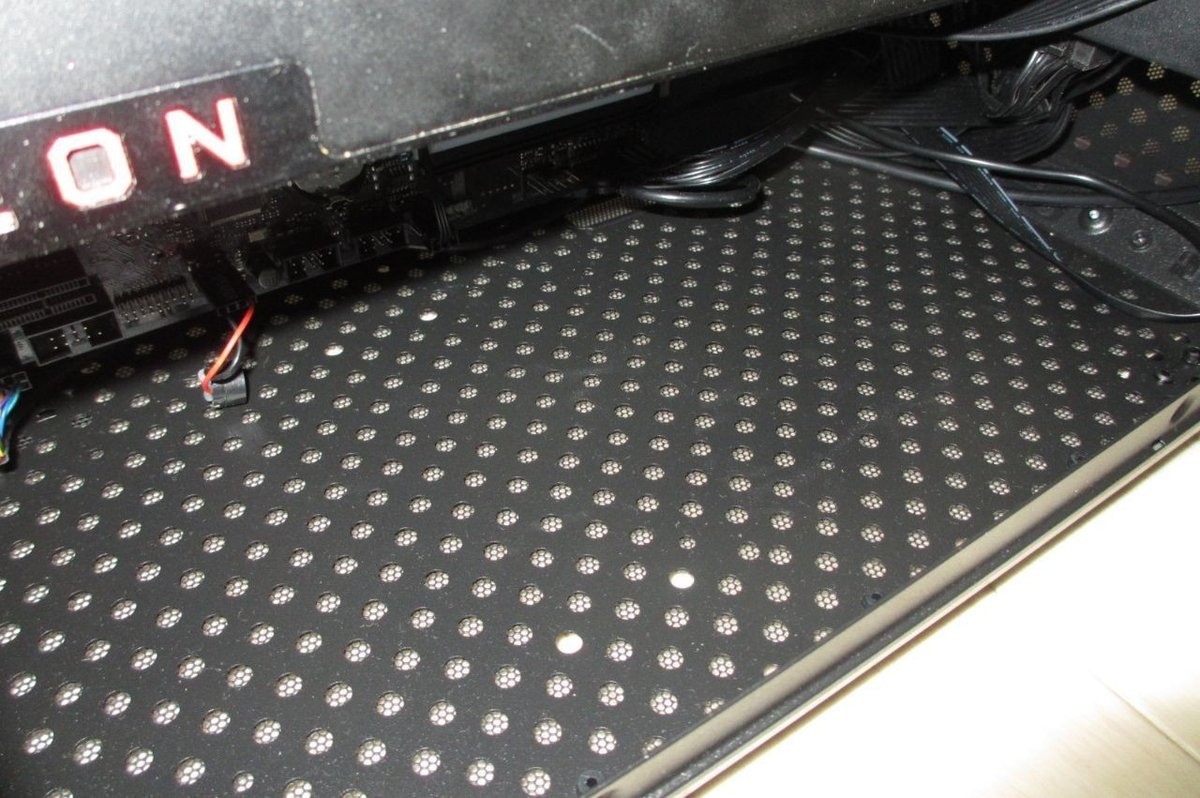

(ケース下部。パンチホールながら、とりあえず120mmファン装着可)

ケース下部は一応ファン設置可能スペースとなっていますが、ATXサイズのM/Bを入れた場合、ピンヘッダ類が隣接状態になります。トップはラジエターを外せば140mmファンが入るようですが、ボトム部は120mmのみ対応。煙突構造での冷却を考えると、このスペースは必然的に吸気方向にファンを付ける事になりそうです。いずれにせよ、ピンヘッダとの干渉には要注意。

左サイドパネルはスモークの入ったアクリル、フレームも割と鉄板薄め

最後に、ケース自体の素材周り。左パネルは「流行」というか「何が何でも透明にしなきゃいけない」みたいなよくわからん時流にあわせてクリアパネルですが、完全な透明ではなく、若干スモークが入っている為、電源が入っていない状態では内部コンポーネントはそれなりに目隠しされます。LED照明等を入れてもギラギラせず、ふわっと光るのはまぁ良いとして、この部分がガラスではなくアクリルパネルなのはお値段相応といった感じ。前述で比較したDP501ではガラスパネルでしたが、このへんは好みが分かれそうです。ちなみにI/Oパネルが上・前・下と移動出来る事に対応する為、正方形で作られており、I/Oパネルにあわせて回転させて装着するスタイル。ネジ穴精度等はまぁまぁといった感じ。

また、ケース自体のフレームや各パネル部は金属製ですが、若干薄い印象があります。何度も構成変更などでガリガリいじると歪みが発生しそうな感触もある為、一度組んだらある程度そのまま使う、といった用途に向いている感じでした。ただ、右パネルはそこそこしっかりしており、仮にフレーム自体が若干歪んだ程度であれば、右フレームを補強板扱いして安定させる、程度の事はできそうです。

このあたりはお値段相応という感じがあるのと、前述したMicroATX向け「Q300L」とかなりの範囲で共通化されている様子もあり、見た目上の両者の違いはせいぜい「フロントとトップにマグネットで貼り付けるフィルタの模様」くらいなもの。知らん人に「これ、MicroATXです」と言っても、中と背面を見られなければバレないでしょう。バレた所で何があるわけでもありませんが。

総評:とりあえずミドルタワーから安価に小型化したい人向け、ただし「組み慣れ」していないと結構ひどい目に合う

というわけで、一通りザーッとご紹介してきました。現時点でATXサイズのM/Bを使っていて、かつ内部構成を変えずにケースだけ小型化したい、というニーズにはピッタリの本製品ですが、そのしわ寄せはほぼ全て「組み込みの難易度」に寄せられています。PSU位置も含め、組み込みだけでなく冷却系統に関してもある程度工夫しながらコントロール出来ないと、「ちっちゃくなったけどめっちゃ熱溜まる」というアレな事態にもなりかねません。特に今回は外排気のブロアーファン仕様であるリファレンスのVGAを使用している為、そのあたりは割とラクでしたが、ベンダーオリジナルの内排気系ボードの場合、そこで溜まった熱をどこから排出するかで一苦労しそうです。

とはいえ、そのあたりに関しては小型PCを組むにあたってどうしても工夫しなくてはならない点なので、M/Bから変えなくてはいけなくなるITXケース移行に比べれば、安価に小型化できるというのは大きなメリットです。小型PCにロマンを感じるような(私のような)ヲタクなら、それくらいの事はホイと解決出来るか、まぁなんか色々やるでしょう。ストレージスペースも案外考えられている為、「適度なスペックで適度な使用用途」であれば、組み込みさえ気をつければなかなか面白いケースです。ちなみに上記環境でVR使用、特にVGAがフル稼働状態で5時間とか6時間とかブン回しても割となんとかなったので、VGAのスペックやサイズとCPUの冷却の兼ね合いが上手く取れるなら、ゲーミングPC向けとしても充分使えます。手放しで「オススメだよ! 誰でもいけるよ!」という製品ではありませんが、多少慣れている方ならば一度試してみても面白いかもしれません。