PTAへの道 学校トイレ考察~たかがトイレの話?保護者の切なる願い〜

トイレを早く改修して!

小学校の評価アンケートがあり、結果のプリントを見ました。

あまり学校の様子がわからないので「普通」とした項目も多々。

同じような保護者が多いようで、運動会やタブレット端末の使用方法、車での迎えなど目につくところの意見が多いようです。

そんな中、ダントツで上がった声が

「トイレを早く改修して!」でした。

普段の学校の様子がわからなくても、設備の老朽化は授業参観などでたまに訪れると瞬時にわかります。

うちの公立小学校は築100年を超し、机も椅子も建物もボロボロです。子供たちは、筆箱が落ちそうになる狭い傷だらけの机で、サビだらけの椅子に座りながら退屈そうに勉強していました。

お金をかけるべきところ、新しくしてほしいところは山ほどありますが、トイレが喫緊の課題になるのは無理もありません。

・異臭がする

・夏は暑く、冬は寒い(特に冬の寒さ)

・令和なのに和式が大半

トイレの見学をしたことないのに古臭さがわかるレベルです。

これが、うちの小学校特有の問題かというと。全国レベルの問題ということは周知の事実です。「学校トイレ、洋式化」で沢山の記事がでてきます。

学校のトイレ研究会という民間企業が作った団体が調査しています。

小林製薬が独自に洋式トイレをプレゼントする記事が目に留まりました。

※とても素晴らしいですが、民間企業に頼る必要があるとは…

いまどき和式の普及率が高い学校のトイレ!

全国の数字がありました。

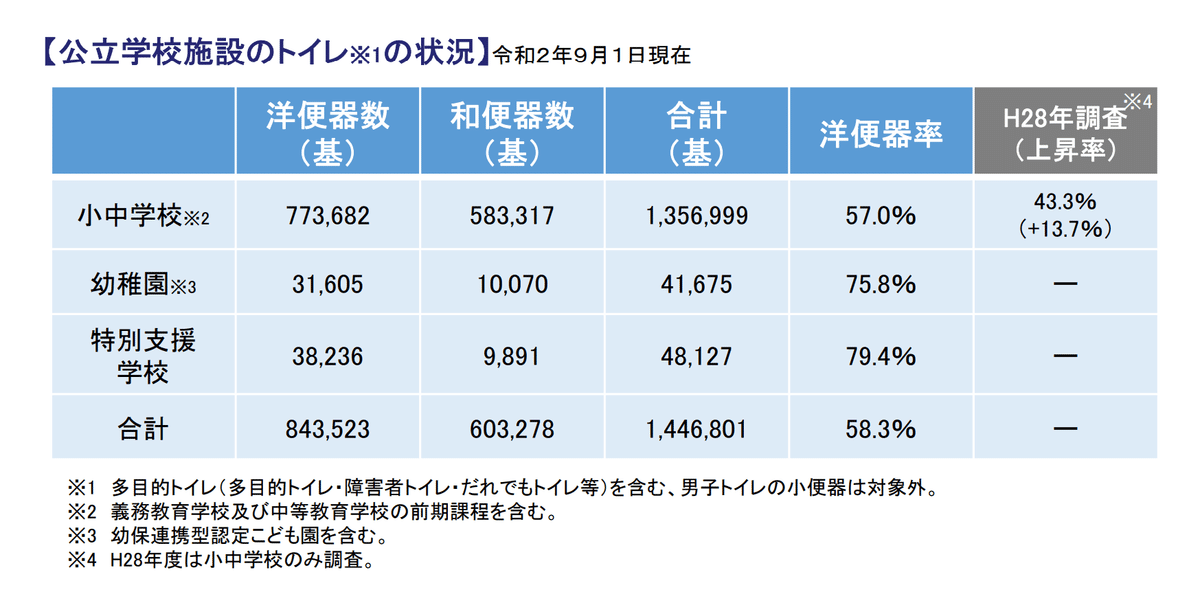

公立学校施設のトイレの状況

令和2年度(2020年)と 平成28年度(2016年)が閲覧できます。

※4年に1回の調査?次はパリ開催オリンピック時?

公立学校施設のトイレ状況調査結果について

令和2年9月1日現在

https://www.mext.go.jp/content/20210316-mxt_sisetujo-000013490_01.pdf

公立小中学校の 洋式率 57%

公立学校施設合計でも 58.3%

※(4年間で+13.7%)この進捗率を高いとみるか低いとみるか?

うちの小学校はどうなのか?

地域の小学校の事情を調べようと考えましたが、市のHPや学校情報で検索ヒットせず。学校の児童数や教員数は一般のサイトでもわかるのですが、トイレ限定の情報はわかりませんでした。

アンケートプリントには「洋式トイレを10か所増やす予定」「既存のトイレ(台数不明)便座もあたらしくします」「今後も増やしていくとの方針」とありますが、全容はわかりませんでした。

※ところで「今後も増やしていくとの方針」とあるように、

苦情や要望の窓口は学校(教員)なのですが、決定は自治体(教育委員会)や国なのです。ここでも教員の負担がわかりますね。

保護者の方もそこは知っているので、「なにか私たちにできることは?」「費用面で問題があれば寄付も辞さない」といった声があり、苦情というより切実に訴えている方がほとんどです。

私たちが教員に求めているのは子供の成長のサポートです。

どうして洋式化が進まない?

公立学校施設のトイレの今後について 文部科学省

公立小中学校トイレの洋便器率は57.0%となっております。各家庭における洋式トイレの普及状況、あるいはバリアフリー化、防災機能の強化などの観点からも、今後はトイレの洋式化が進められるものと考えています。

しかしながら、

1.駅や高速道路のトイレなど公共施設において和便器の使用が一定程度ある中で、教育上の観点から一部は和式トイレを残す必要がある。

2.他の調査結果ではあるが、衛生面から便座に触れる洋式を望まない児童生徒も一定数いる。

とした学校設置者も見られます。

文部科学省としては、各学校設置者の整備方針に応じ、引き続き必要な予算の確保に努め、喫緊の課題である老朽化対策とともに、トイレ改修も含めた公立学校施設の教育環境の改善に取り組んでまいります。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/mext_00944.html

※個人的には「しかしながら~」は誰の意見なのか疑問

1.教育上の観点から一部は和式トイレを残す必要がある。

⇒これだけ家庭に洋式トイレが普及している中、まだ和式トイレがあるから、それにも慣れておかなければならないとする発想。公共の場にある和式トイレこそ改修して洋式化すべきとはならないのか?

2.衛生面を考慮するなら和式トイレこそ分が悪い。それを気にする子供がいたとしたら総合的なトイレ環境について話すべき。

※簡単な記事ですが、和式トイレの衛生面は

・アンモニア、洋式の10倍・160倍以上の大腸菌 だそうです。

和式トイレの年間出荷、全体の0.7% それでも全て洋式にならない理由

https://withnews.jp/article/f0181115002qq000000000000000W04410701qq000018214A

文部科学省はそういってますが、一方観光庁では外国人旅行者に向けてトイレを整備していく宣言がありました。

観光地の洋式トイレ率

2017年 6割(和式トイレ率4割)

2020年 7割(目標)

8割を超える訪日外国人旅行者が洋式トイレを望んでいる(※1)とのデータがあるように、整備方針の中心は洋式化です。一方で2017年に実施した調査(※2)では観光地にあるトイレの約4割が和式トイレでした。その解消に向けて施策を展開してきましたが、まだ和式トイレが残っているのも事実。日本各地には魅力的な観光資源がありますが、トイレが暗くて汚い印象だと旅の思い出に水を差してしまいます。当庁では今後もトイレ整備の支援を推進し、まずは2020年度に洋式化率「7割」を目指しています。

https://jp.toto.com/products/machinaka/interview1/

公立学校施設の普及率が2020年で6割弱でした。

あれ?観光向け施策の方がリードしているのでしょうか?

(2020年度の『訪日外国人旅行者受入を想定した観光地における公衆トイレの現状調査』がみつからなかったので実数は不明)

※それから、官公庁など国の施設のトイレ事情も比べてみたかったのですが、あまり資料がありませんでした。

精神論よりも各データを数値化して、分析して、最適な方法を検討するのが大人の役目でしょう。データは、洋式化普及率だけではなく、衛生面の検証、予算などあらゆる角度のものが必要でしょう。また、施策は省庁によってそれぞれの目的で運用されますが、横軸の情報共有と連携と調整はあってしかるべきだと思います。

たかがトイレの話?

学校施設の洋式トイレ化を切に訴えるのはわがままなのでしょうか?

子どもたちが学校生活の中で少し我慢をすればいいだけの話でしょうか?

学校を卒業してしまえばもう関係ない問題なのでしょうか?

観光や訪問者が多い施設ではたしかにバリアフリー設備を整える必要があります。国会議事堂にもバリアフリートイレはあるし、東京都庁など職員向けの場所にも完璧なほどに設備が整っています。※

※参考

参議院では、高齢者や障害のある方のために、車椅子用スロープや障害者対応エレベーター、障害者用トイレなどを設置しており…

https://www.sangiin.go.jp/japanese/goiken_gositumon/faq/a03.html#A08

東京都庁バリアフリーマップ

※2019年5月20日現在

https://www.yokoso.metro.tokyo.lg.jp/kengaku/pdf/setubi-info.pdf

では、学校はどうかというと。

普段は教員と学校で学ぶ子供たちが利用します。

一見すると閉じられた空間で、観光や訪問者がないため忘れがちですが、災害時の避難場所にも想定されるとおり、地域のインフラ設備の役割もあります。最もバリアフリー(ユニバーサルデザイン)が求められるという意見は納得です。

学校は通常時は子どもたちや教職員ですが、授業参観や地域開放時、そして災害時にはあらゆる方が避難される、最もユニバーサルデザインが求められる施設です。

https://www.school-toilet.jp/about/fromoffice.html

唐突に大きな話になりますが、

国、地方自治体、保護者がやるべきことは、各法令に書かれています。

大原則は

未来を担う子供たちを守り、子供の最善の利益を確保し、育てていくことです。

これは理想ではなく、国と国民の責務です。

日本国憲法には「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」

児童福祉法には「国及び地方自治体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」

教育基本法には「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」

国の予算は無限でも潤沢でもありません。

目先の利益のためにお金を使うのか、未来へ投資をするのか。

たかが学校のトイレの話とは言い切れません。