整流器(充電器)について(記事8)

直流電源装置内には、整流器(充電器)と蓄電池が内蔵されています。

これまでは鉛蓄電池について書いてきました。

ここからは、整流器について書いていきます。

整流器の役割としては、大きく2つです。

1. 蓄電池の充電

2. 負荷への直流電力供給

この役割を果たすためには、まず直流電力を供給できる必要があります。

〇直流電源装置の簡単な説明図

以下に、簡単な説明図を載せておきます。これで何となく感じがつかめるといいですが。

分かる人しかわからないかもしれませんが。

整流器は通常、高圧盤から交流電力を受電します。

そしてそれを直流電力へと変換しています。

ここからは、まず交流と直流の違いから書いていこうと思います。

交流と直流の違い、変換の仕方などをご存知の方は、これ以降は読まなくていいと思います。

時間の無駄になるので。

整流器とは、交流の電力を入力すると直流の電力に変換して出力するものです。この理解で十分な方も、これ以降は読まなくてもいいと思います。

ここからは、交流についての説明になります。

交流というのは、時間の変化とともに電力の大きさと向きが変化します。

それは、電力を生み出している電力会社が交流発電機を使用しているからです。

〇交流発電機の仕組み

交流発電機の仕組みを簡単に書いておきます。

学生の頃に授業で教わったと思いますが、電磁誘導の仕組みを使っています。

鉄心のまわりに銅線をグルグル巻いて、その銅線に電気を流すと電磁石になる、という実験を学生の頃にやったでしょうか。

電気を流すのをやめると電磁石ではなくなるので、私は砂鉄を集めるのに使っていました。

鉄心はなくても、コイルに電気を流せば電磁石の機能を持ちます。

電気を流す方向によって、N極とS極ができる、ということです。

磁力線が発生して、磁力線の束つまり磁束が発生する、というのがポイントです。

では逆に電気を流していないコイルに、磁石を近づけるとどうなるか、というのがポイントです。

コイルに磁石を近づけていくと、コイルが磁石になります。

近づいてくる磁石の力に反発するように、コイルにも磁力が生まれます。

安定した状態のコイルに、外部から何らかの力を与えると、それに反発するような力がコイルに生まれるわけです。

下の図のように、コイルに磁石のN極を近づけていくと、コイル側もN極になるような力が生じます。

コイルが磁石になるためには、コイルに電流が流れる必要があります。

また、電流が流れるということは同時に電圧も発生する、ということです。

コイルから引き出した回路に電球を接続すると、磁石を動かしている間は電球が点灯し続けます。

コイルから磁石を遠ざけようとすると、今度は磁石を離さないように引っ張るようになります。

コイルに生じた力を維持しようとするためです。

つまり、コイルに磁石を近づけたり遠ざけたりすると、コイルに電圧と電流が発生します。

これが電磁誘導という現象です。

磁石を動かし続けないと、この現象は止まります。

磁石を動かし続ければ 電圧×電流 つまり電力を生み出すことができます。

であれば、磁石を何かの力でグルグルと回し続ければいい、ということです。

磁石を回転させても、コイルに近づけたり離したりという仕組みに変わりはないので、コイルに電力が生じます。

N極またはS極がコイルから離れれば離れるほど、コイルに発生する電力の大きさは小さくなります。

発電機は、磁石にシャフトをつけその先にプロペラをつけています。

プロペラは、水力や蒸気などの力で回しています。

磁石の外周にコイルを配置してやれば、発電機の出来上がりです。

・交流回路の電圧と電流

上の図のような発電では、電圧は波を打つような波形になります。

下の図のような感じです。

この図は、電圧のかかる向きが変わっていることを示しています。

例えば下の図で緑色の部分では、電流は矢印の方向に流れます。

つまり、電流がこう流れるような向きに電圧がかかる、ということです。

(コイル上部がS極になるために、そのように電力が発生する必要があるためです)

また、電圧の大きさが変化していることを示しています。

山または谷のところが電圧が最大です。

山と谷の中間は、0 Vです。

家庭用の交流100 Vであれば、山はたは谷の部分は141 Vとなります。

電磁石がもう少し回転すると、下の図の緑の線の部分になります。

すると、電流はさきほどとは反対の向きに流れだします。

電圧がかかる方向も、さきほどとは逆になります。

このように、交流電力は瞬間瞬間で電力の流れる向きが変化します。

東日本では交流は50 Hzですから、1秒間に電力の向きが50 回変わります。

発電所で発電した電力は、このまま工場やビル、各家庭に送電されてきます。

途中で変電されて電圧は落ちますが。

交流電力は、このような仕組みで発電するために、時間経過とともに流れる方向が変わる、と理解してもらえればと思います。

※補足です。

磁石の周りにコイルを配置して、磁石を回転させれば発電します。

となれば、磁石の周りにコイルを1個だけではもったいないですよね。

気持ち的には、コイルを100 個くらい配置したいところです。

しかしそれは無理で、現実的な構造としては磁石の外周に3 個配置されています。

それぞれ120°ずらしてあります。

こうすることで、磁石を1回転させると3つのコイルで発電できるので、効率的です。

これが3相交流発電になります。

〇直流回路の電圧と電流

直流回路では、回路を流れる電力は同じ向きです。

交流のように電流が流れる向きが変わることはありません。

下の図は直流電圧の波形の一例です。

①は純直流です。

②は波打っていて一見交流にも見えます。

しかし電気回路にこの波形の電力を流しても電流が流れる向きが変わることはありません。

これも直流電力とみなします。

脈動といって、山と谷つまり電圧の変動が大きいですけどね。

③も同様に、直流です。

こちらも脈動はしていますが、②よりは電圧の変動が少ないです。

・交流電力を直流電力へ変換

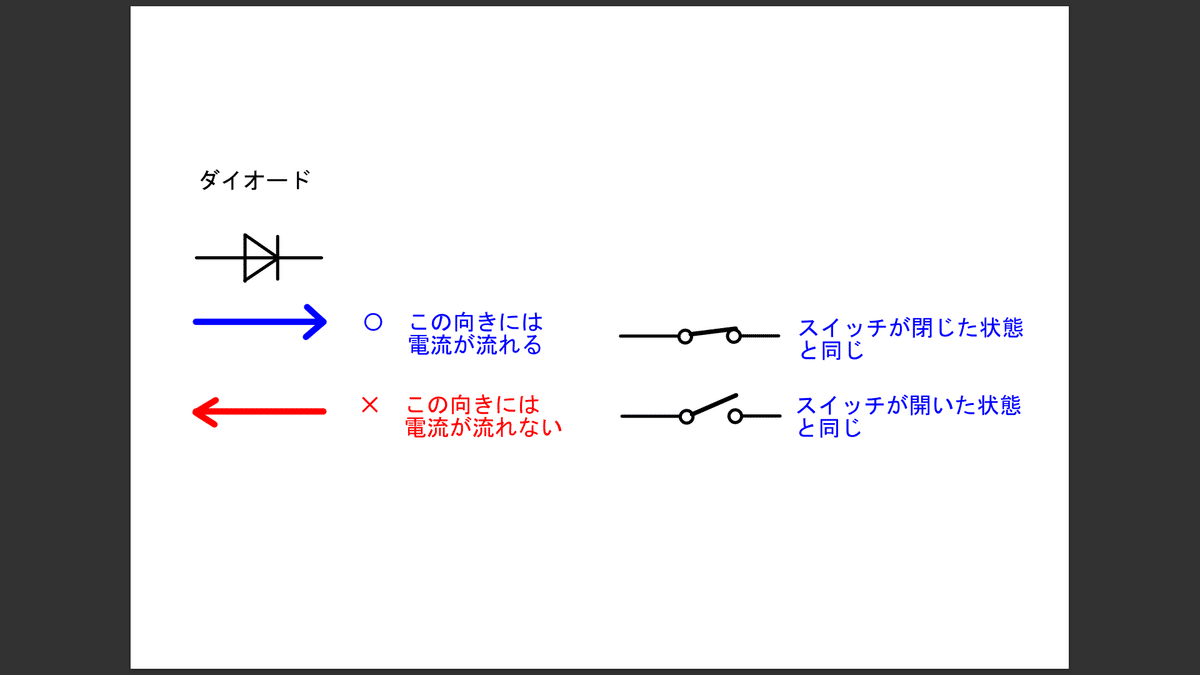

交流電力を直流電力に変換するのに一番簡単なのは、下のようなダイオードを使うことです。

ダイオードとは、電流を一方にしか流さない機器です。

逆方向から流そうとしても、流せません。

このダイオードを使って、下の図のような回路を組めば、交流電力を直流電力へと変換できます。

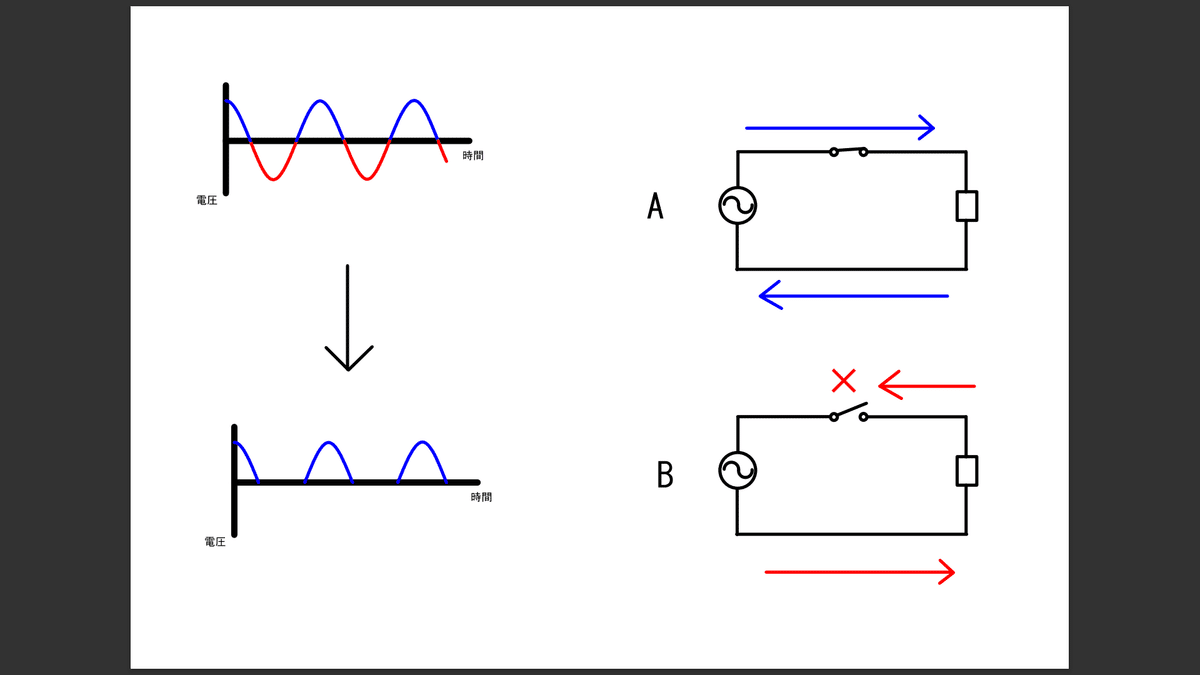

この回路に交流電源から交流電力を流すと、以下のようになります。

交流波形が青い部分では、図のAのように流れます。

ダイオードはスイッチが閉と同じ動作をします。

交流波形が赤い部分では、図のBのようになります。

ダイオードはスイッチが開と同じ動作をします。

つまり、回路に電流は流れません。

つまりこの回路に交流電力を流すと、電圧波形は上図の下のようになります。

交流電圧波形の赤い部分が消えて、青い部分だけになります。

このように交流波形のうちの半分だけを使用する変換方式を、半波整流と呼んでいます。

・変換後の工夫

交流をただ直流に変換するだけなら、これだけでも十分です。

ですが交流電力のうち半分は使用できていないため、効率はかなり悪いです。

また、負荷に電力を供給できない時間も多いため、それでも問題ない負荷にしか使用できません。

これを防止するためには、コンデンサを使用します。

コンデンサには、電荷をため込むことができます。

電荷をため込んで、それを放出する際には電位の差を作り出せる、ということです。

コンデンサとは小さい蓄電池のようなもの、と考えてください。

実際に蓄電池と構造がかなり似ています。

短時間の電力の蓄電、放電ができる電気機器、と考えてください。

コンデンサを追加した回路が、下の図です。

この回路に交流電力を流しこむと、以下のような動作をします。

※ダイオードを使用すると、電圧が約1 V程度下がります。

・交流波形A ─ B間は、交流電源からの電力を負荷へと流し込みます。

同時にコンデンサへも電力を充電します。

・交流波形Bを超えてCへ向かう途中で、交流電源の電圧よりもコンデンサの電圧のほうが高くなります。

するとコンデンサからの放電が始まります。

コンデンサの放電で負荷への電力供給が賄われます。

コンデンサから交流電源へも流れようとしますが、ダイオードによって阻まれますので流れません。

・交流波形C ─ D間は、ダイオードによって交流電源から電流が回路に流れません。

ですからコンデンサからの放電によって負荷へ電力が供給されます。

・D ─ E間は、まだコンデンサの電圧が交流電源の電圧よりも高いです。

よって交流電源から回路へ電流は流れません。

コンデンサからの放電で、負荷へ電力が供給されます。

・E を超えると、コンデンサの電圧が交流電源の電圧より低くなります。

コンデンサが放電を続けたためです。

ここで再度電源からコンデンサへの充電が始まります。

この流れを繰り返します。

※補足です。

B ─ C間および D ─ E間では、交流電源からの電圧は回路にかかっています。

・抵抗から見れば、電流は絶えず供給されています。

ある時は電源から、そして大部分ではコンデンサから、です。

・電源からみると、コンデンサを充電する間しか回路に電流を流せません。

それ以外では、コンデンサのほうが電位が高くなるからです。

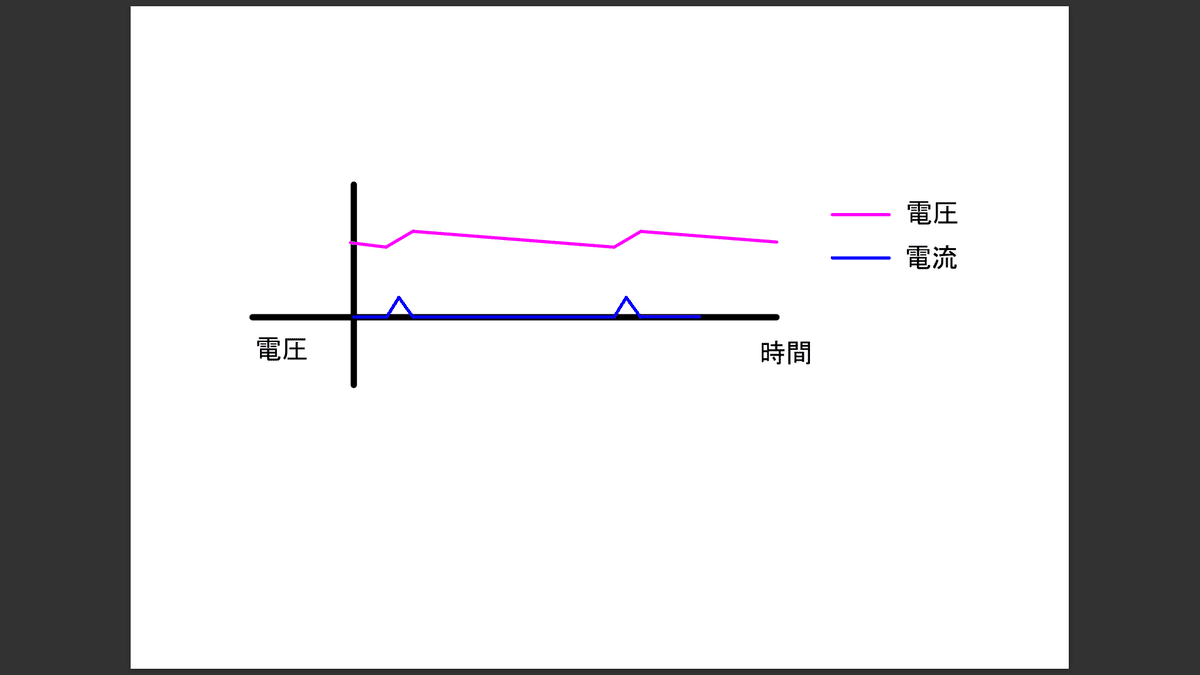

変換回路にコンデンサをつけると、結果として下の図のような波形になります。

電圧は脈動はあるものの、0 Vの期間が無くなりました。

コンデンサがあるため、回路を流れる電流は0 Aである期間が長いです。

コンデンサの充電のときだけ回路に電流が流れます。

それ以外ではコンデンサから負荷へ電流が流れるので、電源から電流は流れない、という意味です。

・変換効率を上げる

ですがこの変換方法だと、交流電力の半分は使用していないので効率が悪いです。

ですから、すべて使うために下のような回路にします。

この回路に交流電力を流し込むと、以下の図のように動作します。

結果として、交流電力をすべて直流電力へと変換できます。

しかしこれだとまだ電圧の脈動が大きいです。

ですからダイオードを出たところにコンデンサを接続します。

すると、下の図のような直流波形となります。

だいぶ純直流に近づきましたね。

電圧波形はこのようにまっすぐに近づきます。

しかし逆に電流波形は、間欠になります。

回路にコンデンサが入っていると電流波形は間欠になります。

電源から回路に電流が流れるのはコンデンサへの充電のわずかな間です。

それ以外では電源から回路へ電流は流れません。

電源側に電力供給能力があるので、本来であれば連続して電力を供給するほうが望ましいです。

それが本来の使い方なので。

電源側からみると、負荷からは時間経過とともに次のような要求がくるわけです。

『電力必要、不要、不要、不要、必要、不要、不要、不要、必要・・・』

もうずっと供給するから、負荷側で何とかやりくりしてよ、と思ってしまいますよね、電源側からすれば。

このような断続的な電力の流し方をする場合には、どこかに何かしらの影響が出るものです。

現にこのような使い方をすると、高調波電流というものが発生してしまい、電源側に悪影響を与えます。

ですから、電流波形も極力形を整えたいものです。

整流回路で使用される別の部品に、チョークコイルがあります。

コイルについてはなかなか難しいですが、どんなものなのか見てみましょう。

・コイルの性質

導線に電流を流してそのそばに方位磁石を置くと、針が振れます。

これは、電流を流すと銅線の周りに磁力線の束、つまり磁束が発生することを表しています。

流れる電流の向きに対して、右ねじを巻く方向に磁力線が発生します。

導線に大きい電流を流すほど多くの磁束が発生します。

導線に流す電流が直流か交流かで、磁束の量が変化します。

・直流・・・銅線の周りに一定量の磁束が存在し続ける

・交流・・・電流の変化に応じて磁束の量が変化する

コイルには電流が流れていない状態で、磁束から電流を発生させることも可能です。

しかし磁束の中に電線を置いただけでは電流は発生しません。

磁束を電流つまり電気エネルギーに変換するためには、電線の周りをくるくると回る磁束の大きさを変化させなければいけません。

逆に磁束の大きさを変化させれば、電線には電流が流れます。

磁束が今より増えると、コイルはその増加分に対して、磁束を減らすような動作をします。

安定した状態から変化すると、その変化に対抗する力が働いて、安定した状態に戻そうとするからです。

つまり自分自身で電流を流して磁束を発生させて、磁束増加分を打ち消すように働くわけです。

電流が流れるためには電位差が必要です。

ですからコイルには、磁束の変化を妨げる向きに電位差が生まれます。

電圧が発生しているため、起電力と呼んでいます。

ここでは、磁束変化に逆らっているので逆起電力と呼びます。

つまり磁束を変化させれば、磁束変化分だけですが磁気エネルギーを電気エネルギーに変換できる、ということです。

起電力は逆向きになりますが。

①磁束の大きさが変化すると、磁束変化分の磁気エネルギーが電気エネルギーになる。

②電流を流そうとして電線に電圧が発生する。

③電位差によって電流が流れる。

電流を流し続けるためには、磁束を変化させ続けなければいけません。

1 コイルに流す電流の大きさを変化させた場合

コイルに流す電流を今よりも大きくしたとします。

すると発生する磁束も増えます。

ここでのポイントは、磁束に変化が起きたという点です。

磁束が増えた、つまり磁束に変化が起きたので磁気エネルギーを電気エネルギーに戻して電流を流そうという動作が、同時に発生します。

当然、電圧も発生します。

つまり、磁束が増加することでその磁束増加を抑える方向に反作用磁束が発生します。

この反作用磁束が変化することで、コイルに誘導起電力が発生します。

このようにコイル自身が磁束を変化させた結果、コイル自身に誘導起電力が発生する現象のことを、自己誘導と呼んでいます。

反作用磁束は、磁束が増えるとそれを抑える方向に発生します。

逆に磁束が減れば、減るのを抑える方向に発生します。

つまり、コイルに流れる電流が増えればそれを抑える方向に起電力が発生します。

電流が減るなら、減るのを抑える方向に起電力が発生します。

電流を流し続けようとする力が働くわけです。

→抵抗に電流を流すと、電気エネルギーを消費するために電圧降下が起きる。

→コイルに電流を流すと、コイル自身が起電力を発生する。

2 コイルの両端の電圧を固定した場合

コイルには誘導する電圧がVとなるような反作用磁束が発生しなければなりません。

反作用磁束を発生させるためには、その対となる磁束が発生するような電流が流れる必要があります。

勘違いしやすい点

反作用磁束が発生すると、磁束と反作用磁束が打ち消しあうからコイル内の磁束は無くなるのでは?と思うかもしれません。

反作用磁束が発生するのは、磁束変化分だけです。

もとから流れていた電流の磁束は、そのままコイルにとどまり続けます。

・回路に電流が流れていない状態からスイッチをONにして2 Aをコイルに流すとします。

するとコイルには2 A分の磁束が発生します。

そしてこの磁束を打ち消すような反作用磁束がコイルに生まれます。

つまり、スイッチをONにした瞬間には、電源電圧と同じ大きさの逆起電力がコイルに発生します。

ですから、電流は流れません。

その後コイルの逆起電力は減衰していきますので、電源電圧との電位差が徐々に大きくなります。

それにつれて、流れる電流が大きくなっていき、最後には2 Aが流れます。

・その後電流を徐々に3 Aに増やすと、どうでしょうか。

1 A分の反作用磁束が発生します。

3 A分の反作用磁束ではなく、1 A分です。

2 A分の磁束はそのままコイルにとどまります。

2 A分の磁束はコイルにとどまり、1 A分の磁束もコイルにとどまるが1 A分の反作用磁束も生まれます。

結果として、3 A分の磁気エネルギーがコイルに蓄積される、となります。

・電流を3 Aに増やした後、そのまま3 Aを維持した場合はどうなるでしょうか。

コイルには反作用磁束は発生しません。

今までため込んだ分の磁束だけがコイルに蓄積され続けるだけ、になります。

この場合は、コイルはただの電線として機能します。

蓄積された磁気エネルギーは保持し続けます。

・3 Aの電流を徐々に減らして2 Aにした場合は、どうでしょうか。

3 Aの電流が作る磁束が徐々に減少していくので、コイルにはこの磁束の減少を妨げるような反作用磁束が発生します。

つまり、減少する1 A分の磁束と同じ大きさの磁束をコイルが作るように、逆起電力が働きます。

ですが、このように磁束の向きや起電力の向きを、いちいち考えるのは大変です。

ですから下のような式を使うと便利です。

コイルに発生する起電力を表す式は、以下のようになります。

起電力V = -N ×(⊿Φ / ⊿t) = -L×( ⊿I / ⊿t)

Nはコイルの巻き数、Φは磁束、tは時間です。

Lは、比例定数です。

⊿は、変化率を表しています。

起電力は反作用動作なので、符号は-になります。

起電力は、時間当たりの電流の変化量に比例する、ということが分かります。

時間当たりの電流の増加もしくは減少が大きければ、それだけ大きな逆起電力が発生します。

電流の増加もしくは減少が緩やかならば、小さな逆起電力しか発生しません。

そして電流の増減が0 Aならば、そもそも逆起電力は発生しません。

長々と書いてきましたが、まとめると以下のようになります。

コイルは電流の変化を緩やかにする。

以下の回路を見比べてみればわかりますが、電流の変化が緩やかになっています。

整流回路の後にコンデンサがつけてある回路を、コンデンサインプット回路と呼んでいます。

対して、整流回路の後にチョークコイルをつけて、その後にコンデンサをつける回路を、チョークインプット回路と呼んでいます。

チョークインプット回路では、整流後の電圧波形がコンデンサインプット回路よりも緩やかな形になります。

回路に電流が流れ続けるようになる、ということです。

これによって、高調波電流がだいぶ軽減されます。

こういった回路を取り付けることで、交流を直流に変換します。

そして蓄電池を充電しながら負荷へも直流を供給しています。

〇垂下機能

整流器に必要な機能として、垂下機能もあります。

垂下にはいくつかのパターンがあります。

直流電源装置に求められるのは、電流を一定にする機能です。

例えば定格 10 Aの整流器があったとします。

停電があり、蓄電池からかなり放電したとします。

すると復電後には蓄電池に充電が始まります。

蓄電池は一気に大きな電流を要求します。

定格 10 Aの整流器がなんの保護機能も持っていなければ、蓄電池から要求されるままに大きな電流を供給します。

定格 10 Aの整流器が、50 Aや60 Aを流してしまうわけです。

すると当然ですが、発熱し過ぎて整流器が壊れます。

その前に整流器出力ブレーカーがトリップして電流が流れなくなりますが。

しかしブレーカーがトリップすると、負荷も止まってしまいます。

ですから、負荷や蓄電池から大きな電流を要求されても、整流器は定格を超える電流を長時間流さないようにしなければなりません。

垂下機能が備わっている10 A定格の整流器なら、蓄電池から50 Aの電流を要求されても、出力電流は10 Aを維持します。

この場合、電圧がどんどん下がっていきます。

電圧を下げることで、電流を10 Aに維持するように制御回路が組まれているためです。

整流器が10 Aよりも小さい電流を出力している場合の電圧が120 Vとします。

出力電流が10 Aになると、電圧が120 Vを下回ります。

蓄電池が要求する電流が大きくなればなるほど、電圧がどんどん下がります。

それこそ、119 V、118 V・・・・と下がり、放電した蓄電池電圧よりも少し高い電圧くらいまで下がります。

この状態のまま蓄電池に充電を続けると、蓄電池が要求する電流がだんだんと減ってきます。

蓄電池の充電が進んでいくため、蓄電池の要求する電力が減っていくためです。

蓄電池が要求する電流が10 Aを下回ると、電圧が元の値へと戻ります。

このような充電方式を、CCCV方式と呼んでいます。

constant current constant voltage です。

最初は定電流で充電して(constant current)、ある程度蓄電池の充電が進めば、今度は定電圧充電(constant voltage)に切り替える方式です。

負荷電圧補償装置(ドロッパ装置)

整流器には、負荷電圧補償装置と呼ばれるものがついていることがあります。

例えば、負荷の動作電圧が120 V (±10 %)の負荷と、100 V(±10 %) の負荷があったとします。

この2つの負荷に整流器1つで電力を供給したい場合に使用します。

負荷電圧補償装置は、電圧を下げる装置です。

ダイオード数個とマグネットスイッチ、制御回路から構成されています。

ダイオードを通すと、電圧は0.7 V~1 V程度下がります。

3個通せば2.1 V~3 V程度下がります。

ですので、120 Vの負荷には整流器から出力された電力をそのまま供給する。

そして100 Vの負荷には、負荷電圧補償装置を通過し電圧が下がった電力を供給すれば、よさそうですよね。