保育士実技試験【造形】1歳児、3歳児、5歳児と、保育士の身長について

こんにちは、しろうずです。

造形試験では、試験問題に、○歳児クラス、と年齢がでてくるのが慣例化しています。試験では、○歳児を忠実に描くことは求められていないとしろうずは考えていますが、異年齢の子どもを描き分ける出題も過去出題されていることから、ある程度の対策は必要です。

今回の記事では、1、3、5歳児(=クラスと考えて良いです)と身長の書き分け方を比較しながら説明していきます。

なお本記事にはプロモーションが含まれます。

ご注意:遠近感のある表現のように、手前側が大きくなり、奥が小さくなるという表現の場合にはこちらの説明は違ってきます。ご注意ください。

動画での視聴はこちら

身長の設定

ここではおよそ身長150cmの女性保育士さんということで設定します。理由としましては、日本人女性の平均身長(157cm位)に近いこと、低くした方が画面に対して保育士が小さくなって収まりが良いこと、キリが良いこと、の3つです。*画面に保育士が入らなくて苦労するのが保育士試験ですので保育士は小さめに設定しておきましょう。

子どもたちについては、○歳児クラス、という出題が多いので、ざっくり1〜2歳児の6ヶ月あたりを考えれば良いかなと思います。

1歳児(クラス):1〜2歳児含むのでざっくり80〜90cmくらい

3歳児(クラス):3〜4歳児含むのでざっくり95〜100cmくらい

5歳児(クラス):5〜6歳児含むのでざっくり110〜115cmくらい

といった感じでしょう。

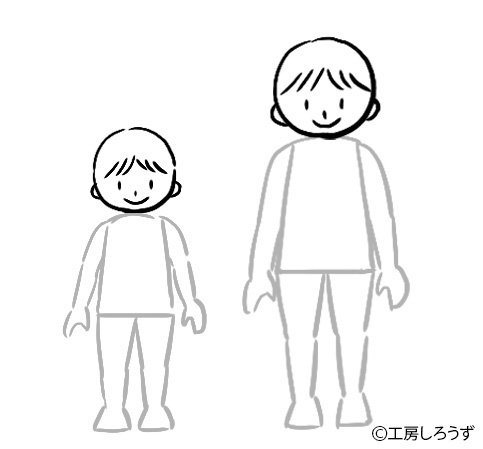

全員立っている状態の比較

では全員立たせてみましょう。

1歳児(クラス)はわかりやすく、保育士の股くらいに頭頂部がくるようにしています。ここでだいたい75cmくらいになるはずですが、わかりやすさを優先しましょう。2歳児(クラス)でも概ね同じように描いて良いと思います。

3歳児(クラス)の子どもは、保育士のお腹のあたりに頭頂部がくるようにすると、大体90cmくらいです。これもわかりやすさを優先します。

5歳児(クラス)の子どもは、保育士の胸のあたりに頭頂部がくるようにすると大体105cmくらいです。

しかしながら、1歳児の子どもたちのみが遊んでいる様子を描いた場合には、保育士が大きすぎて、子どもたちの様子が表現しづらいと思います。

そうした場合には、サイズを大きくしましょう。保育士のお腹のあたりに頭頂部が来るようにし、等身のバランスを3頭身にしたり、手足をふっくら太めに描いたりして、子供らしい表現にしておきましょう。実際の大きさにこだわるよりも、きちんと人間らしく表現したり、何をしているかがはっきり分かることのほうが、より重要です。

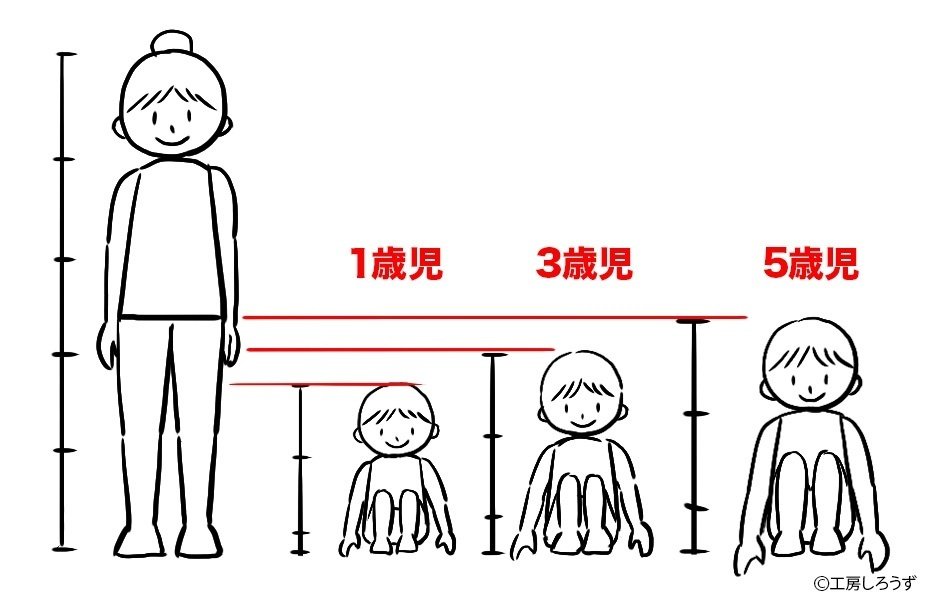

保育士は立っている/子どもは床に座っている状態の比較

立っている子どもを座っている子どもに描き替えてみました。ざっくりいって、1歳児は保育士の太ももくらいに、3歳児は保育士の股より少し下くらい、5歳児は股の位置くらいとなっています。ただ、これですと、1歳児は実際の19cmの枠内に表現したさいに、かなり小さくなります。これについてもあまり実際のサイズに拘らず、少し大きめに描いたほうが良いでしょう。

なお、座っている子どもは、1歳児は2頭身より少し大きいくらい、3〜5歳児は2.5頭身くらいに描くと良いでしょう。描き分けが難しければ、すべて2.5頭身に統一しましょう。頭身の数字はやや大きめに描いたほうが体や関節が描きやすいため、初心者にとっては安全です。

保育士は床に座っている/子どもは立っている状態の比較

以前動画でもおよその目安を提示したと思いますが、あまり変わっていないかと思います。

保育士の座高は大体ですが150の53%あたりとして80cmですが、しゃがんでいると足が入るので設定は90cmくらいの感覚でいいかと思います。

1歳児は保育士の顔のあたり、3歳児は保育士の頭頂部と同じくらい、5歳児は少し保育士の頭頂部より高いくらいに描くと良いです。

過去動画では正面正座の保育士で説明しました。ご参考になれば。

全員床に座っている状態の比較

全員床に座っている時は、1歳児は保育士の胸のあたり、3歳児は保育士の肩くらい、5歳児は保育士の顔のあたりに頭頂部がくるように描くと良いです。5歳児は保育士より少し小さいんだな〜くらいでいいということです。これについても、サイズにこだわりすぎることなく、何をしているかが分かるように表現することを意識しましょう。

異年齢の描きわけ

たとえば3歳児クラスと5歳児クラスが合同で何か行っているような場面ですね。2つの年齢の子どものサイズを大きく変えるだけでよいでしょう。厳密にならなくてOK。初心者の方は頭のサイズを注意してください。全体のサイズだけでなく、頭のサイズを変えるようにしてくださいね。

保育士の頭より子供が大きくならないように注意しましょう。子どもは、保育士の胸から下、4頭身で描けば頭が大きくなることはありません。

発達段階を押さえて、というのは余力があればで十分です。まずは合格ラインに到達することが大事ですよ。

○歳児のサイズにこだわるよりも、きちんと人物や情景を表現する方を優先しよう!

ここまでサイズの描き分けを説明してきましたが、試験問題に○歳児クラス、と指定されているからといって、サイズにこだわりすぎないようにしましょう。

最重要課題なのは、

1)人らしく関節など意識して描けているか

2)何をしているかが分かること

この2点です。

これが表現し切れていることが大事ですので、小さく描いてその2点が描けていないというのは、試験の狙いから言っても本末転倒です。初心者の方については、やや大きいかな?くらいに描いたほうが、より得点も伸びるでしょう。

サイズが大きいことについては、全く問題ありません。発達の差ですし、保育士さんの大きさも個人差が大きいものだからです。初心者の方は人物がちいさくなりがちです。実際のサイズを意識するよりも、できるだけ大きめに描くことを意識しましょう。

現実的なサイズもある程度抑えつつも、リアルな絵というよりは、絵を見る人にとってわかりやすい絵を心がけて描きましょう。

初心者にわかりやすいテキストはこちらから

絵に苦手意識のある初心者の方でも描きやすい、真似しやすいテキストを販売しています。

*全てダウンロード形式です。本や紙などの印刷物ではありません。データでのお引き渡しです。ご自身でプリントアウトしていただく必要がございます。よろしくお願いいたします。