門出の季節に、迫力満点の船の旅立ちを集めました

春は旅立ちの季節です。何かふさわしい記事がないかと探していたところ、進水式が目にとまりました。大海原への門出を、盛大で、迫力ある写真とともに播州人3号がお伝えします。

紙面には潜水艦の進水式がたびたび登場します。

それには理由があります。

潜水艦の建造を神戸が一手に引き受けるからです。

川重、神戸で建造

潜水艦「とうりゅう」進水

海自、21年に配備

川崎重工業神戸工場(神戸市中央区)で6日、防衛省向け潜水艦「とうりゅう」(2950トン)の命名・進水式が開かれた。最新鋭潜水艦「そうりゅう」型の12隻目で、同型では最終艦となる。装備の搭載や試験航行を経て、2021年3月、海上自衛隊呉基地(広島県)か横須賀基地(神奈川県)に配備される予定。

全長84メートル、幅9.1メートル、高さ10.3メートル。水中速力は約20ノットで定員約65人。昨年進水の「おうりゅう」に続き、リチウムイオン電池を搭載した。ディーゼルエンジンを動かして発電した電気をためられ、潜航時間が延びた。建造費は約690億円。「とうりゅう」の名は加東市を流れる加古川の名勝・闘竜灘に由来する。

式典には防衛省や川重の関係者ら約380人が出席。山村浩・海上幕僚長が船体と船台をつなぐ綱をおので切ると、潜水艦が神戸港へ滑りだし、盛大な拍手に包まれた。

潜水艦は同工場と三菱重工業神戸造船所(神戸市兵庫区)が隔年で建造しており、川重では戦後29隻目。

名前は兵庫県内の名勝にちなんで付けられています。

記事にある通り、潜水艦は川崎重工業神戸工場と三菱重工業神戸造船所が建造し、交互に防衛省へ納めています。

こちらは三菱重工業神戸造船所の進水式です。

潜水艦「たいげい」進水 三菱重工神戸造船所 戦後29隻目

三菱重工業神戸造船所(神戸市兵庫区)で14日、防衛省向け潜水艦「たいげい」(約3千トン)の命名・進水式があった。同造船所から送り出す潜水艦は戦後29隻目となる。

音波による探知能力を高める一方、探知されにくい船体構造にした新モデルの1隻目。全長84メートル、幅9・1メートル、高さ10・4メートル。リチウムイオン電池を主動力にし、水中で長く航行する。乗員約70人。建造費は約800億円。

式典には約150人が出席した。岸信夫防衛大臣が、大鯨(大きなクジラ)を表す艦名を発表。船台につなぎ留めるロープが切断されると、真っ黒な船体が海面にゆっくりと沈み込んだ。内装工事を施し、2022年3月に引き渡す。

潜水艦は年に1隻ずつ、同造船所と川崎重工業神戸工場(同市中央区)が交互に納めている。同省は運用艦を22隻まで増やす計画で、今回が22隻目。海上自衛隊呉基地(広島県)か横須賀基地(神奈川県)に配備する。

同造船所では12年に商船の建造を終え、造船事業は潜水艦のみとなっている。

「大鯨(たいげい)」とは、見た目にもぴったりの名前ですね。

たいげい進水式の動画はこちら

潜水艦の進水式の写真を集めてみました。

見学の人と大きさを比べてみてください。いずれも迫力のある写真です。

潜水艦ばかりではありません。こんな船も神戸から旅立ちました。

世界初 液化水素運搬船

川重が進水式

豪州→神戸 輸送実証へ

次世代エネルギーとして期待がかかる水素を、液体状にして海上輸送する世界初の液化水素運搬船「すいそ ふろんてぃあ」の命名・進水式が11日午前、川崎重工業神戸工場(神戸市中央区)で開かれた。約4千人が見守る中、真新しい船体が海上に浮かんだ。

液化水素は水素ガスを零下253度まで冷却し、気体よりも体積を800分の1に圧縮することで一度に大量輸送が可能になる。運搬は、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が支援する水素供給網構築に向けた事業の一環。

川重や岩谷産業などが2020年度、「褐炭」と呼ばれる低品質の石炭から水素ガスを豪州で生成し、液化した上で、神戸までの長距離・大量輸送や貯蔵などの実証を行う。

川重は1981年に液化天然ガス(LNG)運搬船をアジアで初めて建造。貯蔵タンクの断熱技術などを生かし、液化水素の運搬船開発にこぎ着けた。

同工場で建造された運搬船は全長116メートル、幅19メートル。この日は、式典に招待された地元の小学生や住民らが見守る中、船体を陸上につなぎ留める「支綱」が切断されると、紙テープや風船が舞い上がり、船体が海に滑り込んだ。

今後、貯蔵タンクの搭載や試験航行を経て実証開始に備える。

昨年実施された実証実験では「すいそ ふろんてぃあ」が神戸から豪州に向けて出港し、現地で液化水素を積み込み、無事神戸に戻ってきました。

次世代エネルギーとして期待される液化水素の商用化に向けた取り組みが加速しそうです。

「すいそ ふろんてぃあ」の進水式の動画はこちら

古い写真が見つかりました。昭和46年の進水式です。

造船で賑わった神戸ですが、最近では進水式も珍しくなっています。

川重・神戸工場 商船17年ぶり進水ゼロ 昨年 荷動き低迷など影響

川崎重工業(神戸市中央区)の神戸工場で2017年に進水した船舶(潜水艦を除く)は、17年ぶりにゼロになったことが、川重のまとめで分かった。荷動きの低迷や船舶の大型化などで、同工場での建造に適したサイズの受注がなかった。川重は中国の合弁工場での建造に注力し、神戸は潜水艦を中心に特殊船の拠点とする方針だが「ゼロが続くことはない」(同社)としている。

川重によると、神戸工場での進水がゼロになるのは00年以来。16年は液化石油ガス(LPG)運搬船と、ばら積み船の2隻が進水し、総トン数は計約7万9千トンだった。

船は受注から進水までに2~3年かかるため、進水実績は受注当時の経済状況などに左右される。国内の主力拠点である坂出工場(香川県坂出市)は17年に3隻、総トン数は計40万6千トンだった。

神戸工場は潜水艦の建造と修理の拠点化が進むが、建造量の2割程度は海上保安庁向けの巡視船や一部の小型特殊船とする方針。18年には世界初となる液化水素運搬船の建造を始め、20年の進水を予定している。離島航路で活躍する高速船「ジェットフォイル」も19年から建造を再開する。

川重は「進水する船の総トン数は小さくなるかもしれないが、今後も進水は続く」としている。

三菱重工業の神戸造船所(神戸市兵庫区)は12年に商船の建造から撤退して以降、潜水艦に特化している。

〝神戸最後〟ばら積み船進水 穀物や石炭 船倉に直接積載 川重、中国に製造拠点シフト

川崎重工業(神戸市中央区)は22日、神戸工場(同)で、荷造りせずに物資を運ぶばら積み運搬船「アミス ネイチャー」の命名・進水式を開いた。造船事業の再構築の一環で、同工場で製造するばら積み船はこれで最後になる見通し。関係者や市民ら約3600人が集まり、真新しい船体が水上に浮かぶ雄姿を見守った。

川重は、世界的な船余りで不振が続く国内商船建造の縮小を進めている。安価なばら積み船は中国の拠点に製造をシフトし、国内工場は高度な技術を要する特殊船などの製造に特化する。川重は坂出工場(香川県)でもばら積み船の製造を終えており、製造の軸足は中国に移る。

神戸工場は創業者の川崎正蔵が1881(明治14)年に「川崎兵庫造船所」を開いて以来の歴史がある。ばら積み船は記録が残る阪神・淡路大震災以降で計65隻を製造してきた。

「アミス ネイチャー」は全長190メートル、幅32メートル、総トン数3万1700トン。穀物や石炭、鋼材などの貨物5万5千トンを積める。2013年に進水した同型貨物船の6番船で、内装工事の後、8月にリベリアの船舶保有会社に引き渡す。

この日、船体を陸上につなぎ留める「支綱」が切断されると、紙テープや風船が舞う中、船体がゆっくりと海に滑り込んだ。

神戸工場は2年に1隻のペースで続く潜水艦の製造がメインになるほか、液化水素運搬船が19年12月に進水予定。高速船「ジェットフォイル」の建造も進め、20年の引き渡しを予定している。

背景を探った記事が見つかりました。

なぜ日本の造船事業 停滞? 荷動き減速「船余り」深刻 低コスト中韓勢に苦戦 川重、三菱 撤退含め検討

川崎重工業(神戸市中央区)や三菱重工業、IHIなど重工大手が、造船事業の抜本的な見直しに取り組んでいる。1970年代から度重なる「造船不況」を乗り切ってきた各社だが、今なぜ事業の撤退をも検討しなければならないのか。造船の世界では何が起こっているのだろうか。

食べ物や衣類の輸入、自動車の輸出など日本が貿易するモノの99・6%は、船で運ばれている。世界中で年間約90億トンが海運で国境を越えて移動する。この約1割が日本を発着している。

荷動き量は2000年ごろから急増しだした。日本の人口より10倍多い中国の「爆買い」が始まったからだ。石油や天然ガス、鉄鉱石などの天然資源、食料、雑貨などあらゆるモノの需要が増えた。

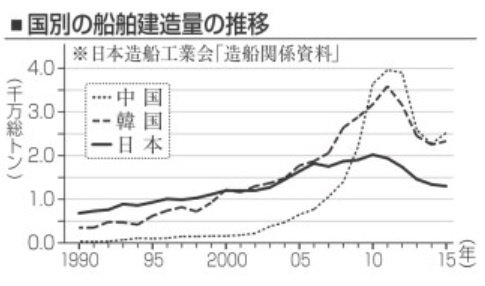

この動きに合わせ、船の建造量も右肩上がりで増えた。日本は00年ごろまで建造量世界一の座にあったが、日本の技術を学んだ韓国が追い越した。さらに05年ごろから急速に力を付けた中国が両国を抜き去った。

◇

船の建造は1年半~2年かかる。08年秋のリーマン・ショックで荷動きが一時的に落ち込み、その前に発注されていた船が10~11年に建造のピークを迎えた。

荷物が増えると見込んで大量に船ができあがったところに、中国の景気減速の影響などで荷動きが鈍りだし、今は世界的な「船余り」が起こっている。日本の大手は人件費の安い中韓両国の造船所に太刀打ちできず、苦戦を強いられることになった。

そこで大手各社は、中韓がまねのできない高級船に活路を見いだした。川重は海底油田関連の船舶などを受注。三菱重工は大型のクルーズ客船を建造した。

ところが、両社は16年、造船事業で巨額の赤字を出した。初めて造る船のため、求められる仕様と合わず、設計のやり直しを繰り返すなどして経費がかさんだからだ。壁にぶつかった各社は事業を見直し、その方向性を近く公表する。

◇

今年、開港150年目を迎えた神戸で、最初に栄えた近代工業が造船業だった。

1869(明治2)年に米国人が、翌年に加賀藩がそれぞれ建設した造船所は、統合などを経て87年に川崎造船所となった。今の川重神戸工場だ。1905年には神戸・和田岬に神戸三菱造船所(現三菱重工神戸造船所)ができ、相生市では16(大正5)年、播磨造船所(現IHI相生事業所)で新造船事業が始まった。しかし、戦後は度重なる不況で人員削減が繰り返され、兵庫県内の造船所は縮小した。

瀬戸内海沿いは川重や三菱重工など大手のほか、今治造船(愛媛県)、尾道造船(神戸市中央区)など「中手(ちゅうて)」と呼ばれる専業メーカーが多くの造船所を構える。大手よりも低い経費を武器に、今治造船の建造量は日本一を誇る。

三菱重工は今治造船など3社との提携を模索。川重は中国の合弁会社を軸にした再成長戦略を描こうとしている。

<播州人3号>

1997年入社。神戸では大型船の進水式が市民に公開されることがあります。その募集記事も紙面で見かけます。進水式の取材には主に造船会社を担当する経済部が出向くため、取材する機会はありませんでしたが、風船や紙テープが舞う船出を一度は間近で見てみたいです。

#進水式 #造船 #潜水艦 #神戸 #川崎重工 #三菱重工 #たいりゅう #たいげい #とうりゅう #おうりゅう #しょうりゅう #せいりゅう #液化水素 #ばら積み船