第22回 神戸・新開地「神戸高校の同級生と新開地・喜楽館ツアー」

「古希同窓会」の翌日に「新開地・喜楽館ツアー」を企画

2024年10月24日(木)に、兵庫県立神戸高校25回生の学年同窓会が行われた。70歳になるタイミングだったので、「古希同窓会」と銘が打たれていた。

神戸のポートピアホテルで行われた同窓会には、予想よりも多い160人が参加。全体の4割近くが出席した。

コロナ禍で5年ぶりだったことや、そろそろ最後の同窓会と思っていた人もいたからかもしれない。

高校生の時は古希なんて考えられなかったが、いつのまにか現実になっている。会場には懐かしい顔が並んでいる。同じホテル内で行われた二次会でも話は尽きない。昔の思い出や近況、これからのことを語り合った。

70歳で、同窓会に参加できるだけで「♬ ここまで来たら サクセース サクセース」(ダウン・タウン・ブギウギ・バンド「サクセス」)というところだろう。

今年の夏頃に幹事から、「同窓会の翌日にオプションとして、『神戸新開地・喜楽館ツアー』を企画したいのだが?」と相談を受けた。

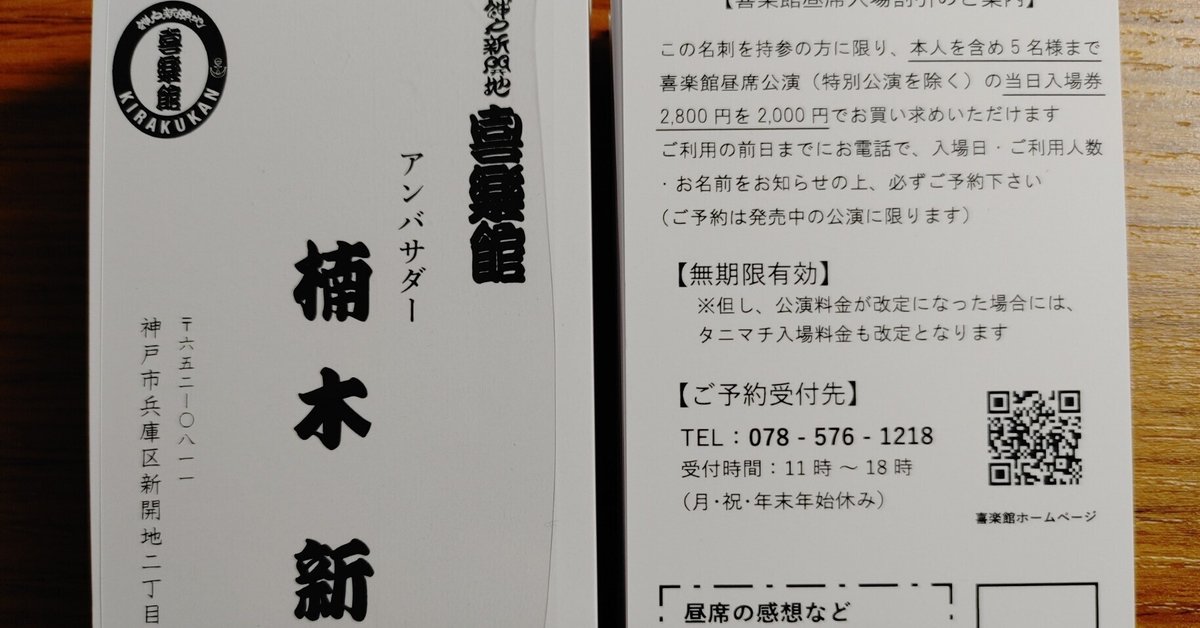

喜楽館ではアンバサダーの役割もいただいているので喜んで世話役を引き受けた。

幹事から案内を送ってもらうと、17人の同窓生の申し込みを受けた。当日のスケジュールは以下の通りだった。

11:15 喜楽館前集合(高速神戸線 新開地駅前)

11:20 喜楽館バックステージ体験

12:00 昼食 高田屋京店(おでん定食)。

昼食を食べた後は、新開地近辺を楠木新氏の解説を伺いながら歩きます。13:45 喜楽館の昼席鑑賞

16:15 終演

16:30 解散

桂三ノ助さんからの説明と高田屋京店

10月25日(金)は秋晴れの晴天に恵まれた。

当日の参加者への手土産の準備もあったので、10:30頃に喜楽館に到着すると、すでに数人が、「湊川公園あたりを歩いてきた」などと話していた。

東京から参加したメンバーは、ホテルや実家に泊まっていたので、早くに来て周囲を散策していたようだ。

灘区や東灘区の出身の人が多くて、新開地に初めて来たという人がほとんどだった。

予定より早く喜楽館の中に入れてもらったので、私から新開地の前説を少し話していた。

その後、6代目 桂文枝師匠(我々が高校生当時は、桂三枝)の弟子の桂三ノ助さんが当時の新開地のにぎやかさや、喜楽館の斜め向かいの場所にあった神戸松竹座のことも最終日の公演ポスターを示しながら紹介してくれた。

客席に入ると、舞台上に移動した三ノ助さんから舞台や落語で使われる道具、裏方の役回りなどの説明を受けた。

落語家の名前が書かれる名ビラ(なびら)を例にとって、「寄席文字」の解説もあった。独特の太い筆致で詰まり気味に書いてあるのは、お客さんが坐る空席が少なくなるように縁起をかついでいるのだという。

落語家が高座で使用する見台、膝隠し、小拍子などの道具の説明や、噺の合間に舞台を整えるお茶子さん(着物姿の女性)についての解説もあった。

お茶子さんは、座布団を「縁の切れ目にならないように」縫い目のない辺が客席に向くように置き、座布団の色についても演者の着物の色と合うように選ぶこともあるそうだ。

桂三ノ助さんの説明後は、客席で自由に写真を撮って、楽屋など館内の一部も案内してもらった。

昼食は、昭和6年から続く高田屋京店のおでん定食。

幹事と事前相談の上、一番新開地らしさが感じられる店ということでこちらに決めた。

店内に入ると「昭和レトロやなぁ」という声が聞こえてきた。

外観や内装、おでんがレトロなだけでなく、お客さん、カウンターの中で働いている店員さんを含めて、昭和の雰囲気をまとっている人たちばかり。これほど私が小さい頃の新開地を体現している店はない。

三和ホテルと私の思い出

昼食をとった後は、私が少し解説を加えながら新開地本通りを南に歩いた。

かつての聚楽館前の交差点の南側は、映画館や店舗が立ち並ぶ繁華街であるとともに、労働者の街の様相も強くなってくる地域だった。

新開地本通りを越えて、ずっとまっすぐ南に下れば、川崎重工の正門前にあたる。すぐ横には三菱重工もあって、当時は造船が活況だった。

多くの労働者が仕事を終えて新開地本通りを歩いて上がってくる。三交代制だからか、喫茶店のモーニングでビールが出る店もあった。

中学の先輩や同窓生は、工業高校を出て、川崎重工や三菱重工に勤めるのが一つの憧れのルートでもあった。

兵庫区荒田町に住んでいた中学の先輩に誘われて大型船舶の進水式を見学したこともある。

街歩きの話に戻ると、今も残っている労働者向けの簡易宿泊所がある。三和ホテルの建物には、メンバーも驚いたようだった。

武骨なコンクリート外壁の3階建てのホテル前の看板を見ると、1泊1,100円~、テレビ付きは1,550円という低料金だ。参加者の中には興味を持ったのか、中に立ち入って写真を撮っていた人もいた。

ここから少し南に下ったJRの高架のあたりにマイクロバスやトラックが並んで、労働者が次々と神戸港などの現場で働くために乗り込んでいた。

記憶は薄れているが、高校一年生の時に、ここからマイクロバスに乗って神戸港で船から荷物を運び出す仕事をしたことがある。当時は、高校生のバイトと言っても、コンビニなどの仕事はなくて、家業を手伝うか、新聞配達くらいが一般的だった。

おそらく収入が良かったので友達と一緒に行ったのだろう。

高校一年生は1970年だから高度成長真っ只中。

当時の神戸港は完全にコンテナ化になっていなかったので、人力で船から荷物を陸地に運び上げていた。

荷物運びの仕事はきつくて、事故があっても補償はないだろうとか考えていた。また私たちに対する扱いもひどかった。この体験をきっかけに、将来のためには、世の中で評判の良い大学に入ることが大切だと勉強に本腰を入れた。

新開地の一番南にあった大映系の映画館は、市川雷蔵主演の『眠狂四郎シリーズ』の3本立てや、同じ市川雷蔵主演の『陸軍中野学校シリーズ』などを繰り返し上映していた。

雨が降ると、仕事にあぶれた労働者が映画館内でよく寝ていた。館内の湿気がじわっと高まってきたことを覚えている。

「今週は働いて少し余裕があるから、今日は仕事に行くのは辞めるわ」などと話しているのを聞いて、「彼らは、結構自由なんだ」と感じたこともある。

今は、街の勢いは消えて当時の労働者風の人は全くいない。

新開地劇場前でメンバーは興奮

この大映系の映画館があったあたりに、今は、大衆演劇専門館の『新開地劇場』がある。全国の大衆演劇場の中でも、最も大きな舞台を誇るという。昭和55年に大衆演劇専門館になった。

時々、年配の女性が劇場前に並んでいる姿を見ることがある。

参加者の2人の女性は珍しかったのか、入り口近くで劇場の人と楽しそうに長く話していた。戻ってきて、若い役者のパワフルな舞台は迫力があり、客席と舞台との一体感が魅力だといった話を聞いてきた。

顔が若干上気していたので、私が「朝会った時は、昨日の同窓会で遅くまで飲んだせいで疲れ切った顔しとったのに、今は元気な顔になっているじゃないか!」と話すと、周囲に笑いが起こり、横から「さすが、R-1に出るだけのことはある」と訳の分からない声も聞こえてきた。

また新開地劇場の少し南に行くと、かつて“映画の街”といわれた新開地のシンボルゲートの「BIGMAN」がある。

山高帽をかぶった上半身のシルエットだ。親日家だった喜劇王チャプリンを模っていて、新開地周辺を散策していたことが、当時の神戸新聞の報道にもある。

その説明をすると、参加者は物珍しいと思ったのか、盛んに写真を撮っていた。

当日の喜楽館昼席を鑑賞

喜楽館の入り口で、寄席の始まる合図でもある一番太鼓を聞いて館内に戻った。

当日の出番表とネタは下の写真のとおりである。

神戸高校の同窓生が団体で入っているからか、桂おとめさんのネタでは、神戸出身の女性の名前は、「岡本ミカゲ」。

桂三扇さんの噺の冒頭は、名ビラを指さしながら「『桂三扇』と書いて読み方が難しいんですわ。『ふじわら のりか』と読みます」と神戸ネタも織り交ぜながら会場を沸かせてくれた。

席も一列目から三列目に座っていたので迫力も十分だった。同世代であるトリの桂小枝師匠の『悋気の独楽』」には聴き入った。

終演後は、参加者が館内に残り、出演者と一緒に写真を撮った。小枝師匠も急いで楽屋から駆けつけてくれて大いに盛り上がった。

参加者には、すぐ近くにある春陽軒の豚まんを手土産に持って帰ってもらった。

帰り際には、(寄席と聞いていたが)「建物も内装も新しくてきれいなことに驚いた」「トイレも清潔だった」などの喜楽館を評価する声も聴くことができた。また「落語は初めてだったので、東京に戻ったら寄席にも行ってみたい」と話す同級生もいた。

今回のツアーの世話役としても、地元の出身者としてもとても嬉しかった。

新開地・喜楽館ツアーを終えて

ツアー終了後に、私には大きな満足感があって自分でも意外なほどだった。

考えてみれば、あの神戸高校の同窓生が、新開地に来てくれて、私が案内をしているのだ。

15歳の春、神戸高校に入学したときに、同級生の持つ雰囲気(バイオリンを習っていたり、クラシックを語る)に大きなカルチャーショックを受けて、学力格差(全然勉強していなかったので当たり前だが)にも大いに戸惑った。

新開地周辺地域と阪神モダニズムというべき地域の文化ギャップに打ちひしがれた気分になった。当時のコンプレックスが今の著述業の原点だと勝手に思ってきた。

この日、同級生と一緒に笑って、語り合って、時間を共有するうちに、彼らがいてくれたからこそ、私の視野も広がり、執筆にもつながっていることに気が付いた。

今までは、独りよがりのコンプレックスに酔っていただけだった。やはり自分一人では何もできないのだ。

55年も経って、また70歳になって気づくなんて遅すぎるのだが、「新開地を案内できて良かった」という満足感は過去のこだわりを洗い流すものでもあった。