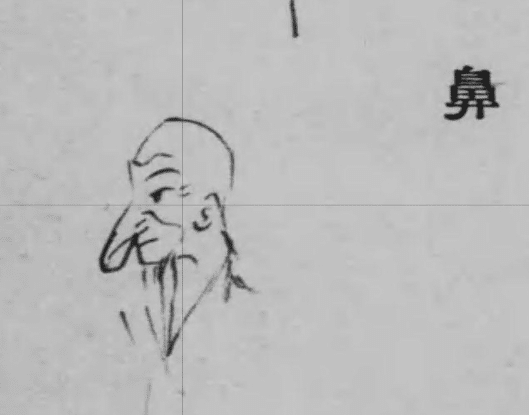

Photo by

muchihamu

芥川は「ジャン・クリストフ」いつ読んだのか問題に関して

芥川は「ジャン・クリストフ」いつ読んだのか問題に関しては、これまでも何度か書いてきた。

要するに学生時代からフランス語で熱心に読んでいて、最終的には、

どういうわけか『或阿呆の一生』ではすっかりなかったことにされてしまう不思議を確認してきた。その大きな流れを覆すようなことでもないのだが、「ジャン・クリストフ」に関して述べている記録が他にもあるので拾ってメモしておこう。

予はジアン·クリストフを讀んだ時、クリストフの伯父に當る、ゴツトフリイドと云ふ行商人が出て來る度に、屢々室賀君の事を思ひ出した。素朴な、力强い信仰に於ても、君は正にゴツトフリイドの亞流である。少年のクリストフは、この敬虔な行商人によつて、「銀色の霧が地ときらめく水との上に漂つてゐる」中に、蛙の聲と蟋蟀の聲と鶯の聲とがつくり出す、「自然」の微妙な曲節に耳を開いて貰ふ事が出來た。この句集の著者と讀者の間にも、かう云ふ關係が起り得るかどうか-それは門外漢なる予の知る所ではない。

この芥川の序文は大正六年十月二十一日のものだ。確かにこの時期芥川の中にはロマン・ロランはいた。そしていつの間にかいなくなる。

それだけの話。

[余談]

例へば、久米正雄の無抵抗主義、里見弴の名人主義、芥川龍之介の超越主義、宇野浩二の不得要領主義、加能作次郞の苦勞人主義、葛西善藏の清貧主義、谷崎潤一郞の悪魔主義。

超越主義ねえ。

これを講釋もどきで言ふと、一方が四谷何々町に住居する新泉流の開祖人間社の指南番、心理描寫免許皆傳、里見弴と呼ばはれば、我こそは田端何々山に立籠る、新思潮派の四天王、我鬼窟の指南番、新技巧免許皆傳芥川龍之介と應へて名乗り得るものであらう。

文芸夜話 宇野浩二 著金星堂 1922年

まあ新技巧派だな。