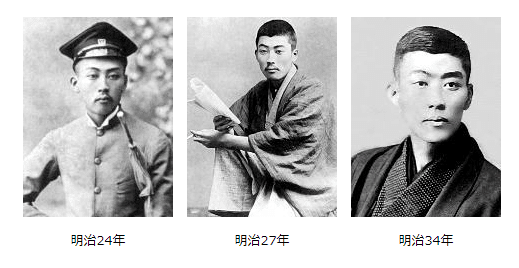

谷崎潤一郎の『幼少時代』を読む④ 創作意欲の萌芽は漣山人から

巖谷漣山人の「新八犬傳」

木村小舟氏の「少年文學史」を見ると巖谷漣山人の「新八犬傳」が少年世界に連載され出したのは明治卅一年の正月、戊戌の春となつているので、私の十三歳の時であることが分かるが、私に小説と云ふものゝ楽しさ ━━ 空想の世界を假定して、それに浸りそれに遊ぶことの喜びを、思ふ存分に味はせてくれた最初の作品はあれであつたと云へよう。それまでにも小説らしいものを讀みもし、書きもしたけれども、あれほど大膽に、自由奔放に架空の世界を繰り広げたものを見たことは無かつた。

なるほどすごい褒めようだ。

しかしさらっと書かれているのでつい流してしまいそうになるも、ここはかなり面白い話になっている。谷崎はここで「それまでにも小説らしいものを讀みもし、書きもしたけれども」と書いている。わずか十三歳ごろまでに、習作にしろ何やら小説を書いていたことになる。しかも今ではどちらに対して失礼なのか判じかねるが、その当時の、つまり十三歳の少年が巖谷漣山人の「新八犬傳」と自分の小説を比較して「あれほど大膽に、自由奔放に架空の世界を繰り広げたものを見たことは無かつた」と褒めているのがなんだか物凄い。

漣山人を覗く潤一郎

ちやうどその頃、私は偕楽園で漣山人を見たことがあつた。彼がときどき紅葉山人などと一緒に偕楽園に現はれると云ふことは、かねてお糸さんから聞いてゐたが、或る時笹沼の部屋で遊んでゐると、今漣山人と紅葉山人が二階座敷に来ていらつしやいます、庭から覗いて御覧なさいと、お糸さんが知らせて来たので、私は笹沼と庭に出てみた。

そして谷崎は座敷を覗き漣山人と目を合わせる。いやしかし、一緒にいたのはあの尾崎紅葉なのだが、そちらには全く興味がなさそうなのが面白い。

創作意欲の萌芽は漣山人から

が、私があの物語に限りもなく傾倒したのは、自分も他日ああ云う世界を自分で築き上げてみたいと思ったからなのか、ただ漠然と漣山人の描く世界に憧れただけであったのか、その辺の心理はよく分からない。恐らく私はまだ、物を書く楽しみと読む楽しみを、そうはっきりと区別して感じてはいなかったのであろうが、でも何かしら、創作意欲の萌芽のようなもの、心を空想の世界に遊ばせる喜びを知り、しばしばそれに耽る習慣を持ち始めたのは、あの時あたりからではなかったかと、云うような気がする。

え? まだ続いている。そう、漣山人を覗いて終わりではなく、ここで「創作意欲の萌芽のようなもの、心を空想の世界に遊ばせる喜びを知り、しばしばそれに耽る習慣を持ち始めたのは、あの時あたりからではなかったか」と小説家としての谷崎潤一郎の起源に巖谷漣山人を持ってくる。

ここまでしっかり巖谷小波を自分の中で位置づけるというのはなかなか意外なことでもあり、その作品を理解する上でもかなり重要なポイントではなかろうか。

優れた作家はみな唯一無二であるのは当然ながら、何も継承していない作家などやはり存在していないだろう。しかし巖谷小波と言えばとにかくお伽噺の人で「小波お伽全集」まで出していて、どうも泉鏡花のようにおどろおどろしくはなく、(一部しか読まないで云うのは乱暴ながら)浅く言ってしまえば私の印象は「ネアカ」な人だ。じめじめしていない。割とカラッとしている。

そういうものが谷崎に受け継がれているとは、実に意外ではある。少なくとも公表されている初期作品には巖谷小波のテイストは……あるようには思えない。

これはなんというか、村上春樹が「僕の小説の原点は庄司薫ですね」と告白するようなものだ。いや「東海林さだお」か。

南朝崇拝の思想が支配的

それは一つには、明治時代には水戸学派の南朝崇拝の思想が支配的であったので、私たちは今の青年が民主主義や平和論を謳歌してファッショや戦争に反対する如く、足利氏の不正を憎んで吉野朝の天子や楠氏の末路に悲憤慷慨するように仕向けられていたところから、ひとしおああ云う文章に血を沸かしたのでもあった。

※この「ああ云う文章」とは、『太平記』の「先帝崩御の事」である。

芥川龍之介が『歯車』の中で、今更ながら楠木正成の敵は誰かと問うたことについて書いたばかりだ。

それにしてもこの捻じれは何なのだろうか。北朝の系譜に連なる筈の明治天皇を担いだ明治政府は、どういう了見か徹底して南朝びいきなのだ。そんな馬鹿なことがあろうかと思うが、実際そうなのだから仕方ない。これだから孝明天皇暗殺説が広まり、伊藤博文暗殺にもつながるのだ。

しかしまあ政治の話はよそう。

とにもかくにも今から考えると何とも捻じれた明治の空気を谷崎潤一郎が呼吸し、『誕生』を書いたことは間違いないのだ。

[余談]

本には知らないことが書いてある。ところが「ほんにはしらないことがかいてある」と入力すると「ホンに走らないことが書いてある」と変換される。まあ、そういう本もあるだろう。

ドンマイ。

先日行った旅館……最高に…いかした……照明だっ……た……3度見した pic.twitter.com/ZzKdncFBVV

— 名鉄観光サービス(株)【公式】 (@MWT_Travel) January 30, 2023

Photographer Vadim Trunov has had close encounters with squirrels in his career, but these photos of squirrels shooting photos of each other and of birds are probably the most captivating he took

— Massimo (@Rainmaker1973) January 30, 2023

[read more: https://t.co/YmL5Jqa3W8] pic.twitter.com/ou9vTqr0cY

حتى المشروبات الغازية زمان لها نكهة خاصة... pic.twitter.com/6QmYACDrRX

— مغرد راقي عاشق للماضي 📺☁ (@alimoeed374) January 30, 2023

これを貼れと言われた気がした#猫のうんこ顔選手権 pic.twitter.com/Ms2QRbFQh0

— みふゆ(三冬) (@mifuyu_916) January 30, 2023