つい立の北斗祭るや古法眼 夏目漱石の俳句をどう読むか140

壇築て北斗祭るや剣の霜

この句も、

このように間違えて羅列している人がいるようです。いかに羅列系の人が句そのものを大切にしていないか、中身の事を考えていないか、ということが解ると思います。

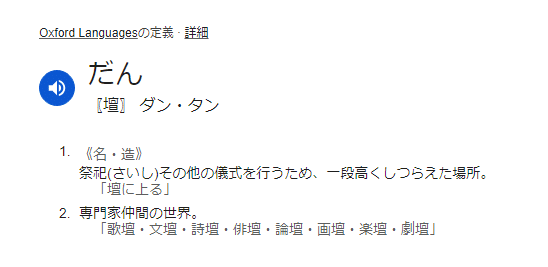

さてさて、花壇の「壇」ですが、これはやはり祭祀用の盛り土を固めたところ、場合によっては生贄なんかも埋める奴ではないでしょうかね。

まあ、だいたいそんなものか。

岩波の註解には、「剣の霜は霜柱」とある。

え?

霜柱?

壇を作って北斗を祭って霜柱?

それどういう状況?

元の句の「夜の霜」は霜柱でしょうが、わざわざ直されているわけですよね。

この句の解釈としては以下のサイトにある通り『三国志演義』にある諸葛孔明の祭司にちなんだと……

これは霜と合わないな。

これも違う。

これは?

時期的には合うな。

これは三月三日だから違うか。

まあやはり、イメージ的には諸葛孔明が刀を振り回して何やらまじないをやっている景色なのではなかろうか。つまり「剣の霜」は「霜柱」ではなくて、

名刀、または

やはり鋭い刀のことかな。

祭壇を拵えて北斗の祭りでぴかぴかする刀をふりまわしているよ、という句ではないのかな。

この解説は坪内稔典、

2024年に本が出ているのでご存命か。

なんとか知らせてあげたいなあ。

しかしあれなのか。

今更言われても絶望しかないのか。

ただ、そんな「誰の手柄」という問題ではなくて、寧ろ「誰の落ち度」なのかという問題なので、岩波書店さん、ちゃんとしてね。

今の岩波書店があるのは、全部漱石のおかげだよね。

龍寒し絵筆抛つ古法眼

なるほど、この句は「龍寒し」がポイントで、「龍を描いていたら寒々しくて狩野元信が絵筆を投げ出したよ」という句なのか?

どうも「寒し」の意味が違うような気がするな。さびしい。まずしい。いやしいという皇室批判? いやこの時代、室町幕府時代、天皇が意識されることはなかっただろう。

つまり明治二十九年に漱石が天皇をディスっているのか?

まあ天皇でないとしても「寒し」は単に「寒い」という意味ではなさそうだな。「龍を描いていたら寒々しくて」では今一つあれだな。せめて「龍を描いていたらあまりにも凡庸で」じゃないかな。要するに松本人志の「さぶい」のルーツがここじゃないのかな。まあ松本人志はこの句を知らんだろうが、ニュアンス的にはかぶる、いうか。

まあ寒いことは寒かったんだろうけど。

つい立の龍蟠る寒さかな

先ほどの狩野元信の句と合わせて考えると、つい立てに描かれた龍が蟠っているくらい寒いことだよ、という句として読める。

蟠るには岩波の解説は「とぐろをまく」とそのままに解釈している。ここは「龍蟠」の、これから伸びあがらんとしている様子、英雄が志を得ないで世に隠れているたとえ、という含みを重ねたい。

自嘲として、本当はやる気はあるんだけど何しろ寒いからね、というユーモアが入っているように思われる。

でこれが狩野元信の衝立なのかというと、まんざらなくもないような気もする。

そんなに莫迦高くはなさそうだ。

[余談]

白飯が売られていたのでなんだろうと思ったら、確かに近所のスーパーではいずれも米は売り切れていた。いや、本当にお米がないなら、紀伊国屋でフィンランドパン、ハパン・ルイス・ヴォッカを買って食べればいいじゃない。

美味しいよ。