芥川龍之介の『解嘲』をどう読むか① 理ヤリチイ不ラス釵ムシングを求めて

金曜日は辛ぇ。蓋を開けて上から撮るっ。ヨイショッと。 pic.twitter.com/wHTLzVrYj0

— 河野太郎 (@konotarogomame) December 16, 2022

今日の首相官邸でのお茶。ちゃんと蓋開けて、上から中身を撮った。 pic.twitter.com/k16TBxiZd2

— 河野太郎 (@konotarogomame) December 15, 2022

今日のランチ。蓋開けてみた。 pic.twitter.com/OE5PPglpmX

— 河野太郎 (@konotarogomame) December 13, 2022

今日のランチ。 pic.twitter.com/vb3vPHwW8G

— 河野太郎 (@konotarogomame) December 12, 2022

午後も予算委員会が続くので、昼飯はこれでした。 pic.twitter.com/V29c4rXyKl

— 河野太郎 (@konotarogomame) December 1, 2022

今日のテーブル。

— 河野太郎 (@konotarogomame) November 26, 2022

えっ、テーブルだけだよ。 pic.twitter.com/GixmSMHVKX

今日の昼飯は…..食い終わってた。 pic.twitter.com/9Dibo9afYJ

— 河野太郎 (@konotarogomame) November 25, 2022

今日の昼飯。チャーシューも味付け玉子も美味しかった。食べる前に忘れずにタテ、ヨコ、ナナメから写真撮った。 pic.twitter.com/1OWBjPGauQ

— 河野太郎 (@konotarogomame) November 20, 2022

今日は午前、午後と予算委員会なので、昼飯は短時間で。 pic.twitter.com/zvqiNESmwC

— 河野太郎 (@konotarogomame) October 17, 2022

そういえばこの間、箱の内側も見たいというリクエストがありました。変なリクエストだなと思いましたが、箱の内側です。 pic.twitter.com/2y1V8qznjj

— 河野太郎 (@konotarogomame) October 17, 2022

昼飯。 pic.twitter.com/LEqszNYWJW

— 河野太郎 (@konotarogomame) August 26, 2022

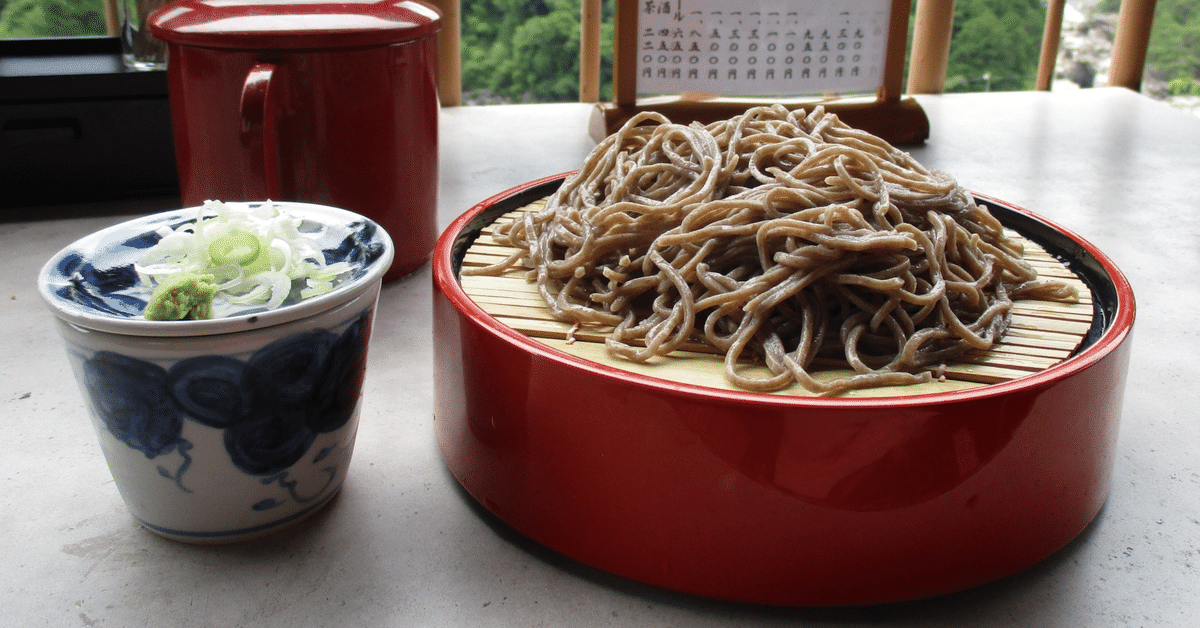

お昼は鴨せいろ。 pic.twitter.com/L6pTCA5poy

— 河野太郎 (@konotarogomame) July 25, 2022

しかし又君はかう云つてゐる。「それと同じやうに、随筆だつて、やつぱり「枕の草紙」とか、「つれづれ草」とか、清少納言や兼好法師の生きた時代には、ああした随筆が生れ、また現在の時代には、現在の時代に適応した随筆の出現するのは已むを得ない。(僕曰く、勿論である)夏目漱石の「硝子戸の中」なども、芸術的小品として、随筆の上乗なるものだと思ふ。(僕曰く、頗る僕も同感である)ああ云ふのはなかなか容易に望めるものではない。観潮楼や、断腸亭や、漱石や、あれはあれで打ち留めにして置いて、岡栄一郎氏、佐佐木味津三氏などの随筆でも、それはそれで新らしい時代の随筆で結構ではないか。」君の言に賛成する為にはまづ「硝子戸の中」と岡、佐佐木両氏の随筆との差を時代の差ばかりにしてしまはなければならぬ。

解嘲とは人の嘲りに対して弁解する事である。この文章は批評家・中村武羅夫に対する反論である。これはいわゆる随筆論として読むことが出来る。そう気が付いてみて改めて清少納言や兼好法師が『枕草子』や『徒然草』という随筆文学というものを早くに確立していて、自分がそういうもののスタイルを当たり前に受け止めてきたことが不思議になる。

確かに村上春樹さんなどもエッセイを書いていて、そこには日常生活で起きたさまざまな出来事がおおよそ事実として語られている。それはまあ、随筆であり、エッセイなのだろうと理解している。

ところが村上春樹さんには随筆と小説の境目の曖昧な、ともすれば随筆と受け止められかねないような小説集がある。それは『一人称単数』『東京奇譚集』『回転木馬のデッドヒート』などである。

何故そのようなものが書かれねばならないかということについて、これまでも繰り返し論じてきたが、はっきりと言えることは、恐らく私小説とエッセイと自叙伝と創作の間にはそもそも大きな隔たりがあり、引退したサラリーマンの自分語りやサラリーマン川柳の対極に文学はあるということだ。優れた随筆の存在は否定できないが、随筆という形式に文学性があるのではなく、随筆の中にも文学的なものがあり得るということだ。

例えばここでも名前が挙げられている断腸亭、その『断腸亭日乗』のどのページにも文学性があるわけではない。おおよそくだらないところもある。要するにどこで誰と何を食ったということ自体はどうでもいい。

二月十二日。雨歇まず。

二月十三日。晴。

こんなパーツに文学性が宿っているのではない。なんならこの程度の文章には著作権すら認められないという感じもするだろう。ところがそうした日常の記録の中で鸚鵡が来たり、あるいは、

このように俗な話が不意に現れ、

隠しようもない自分が出てしまうから面白いのだ。しかしその書かれていることの背後にある事実としての永井荷風の卑俗さ、人間味の表れに価値があり、それが文学の肝などとは言えない。一方で内田百閒や井伏鱒二のような人間味のある随筆には「そういうところ」があることをしぶしぶ認めざるを得ないような気もする。ここにはどうも厄介な問題が隠れている。

最後に君は「何どうせ随筆である。そんなに難しく考へない方が好い。あんまり出たらめは困るけれども、必しも風格高きを要せず、名文であることを要せず、博識なるを要せず、凝ることを要しない。素朴に、天真爛漫に、おのおのの素質に依つて、見たり、感じたり、考へたりしたことが書いてあれば、それでよろしい」と云つてゐる。それでよろしいには違ひない。しかし問題は中村君の「あんまり出たらめは困るけれども」と云ふ、その「あんまり」に潜んでゐる。「あんまり出たらめ」の困ることは僕も亦君と変りはない。唯君は僕よりも寛容の美徳に富んでゐるのである。

中村武羅夫の批評それ自体に誰の名が挙がっていたかは詳らかにしないが、「素朴に、天真爛漫に」と言われると、神経質な漱石や永井荷風は随分そぐわない感じがする。中村武羅夫の批評の中身の部分に沿って考えれば、この「素朴に、天真爛漫に」というスタイルはまさに内田百閒や井伏鱒二のものなのだ。そして現代において「あんまり出たらめ」を寧ろ推し進めて人気なのは東海林さだおだろうか。私は「ないことないこと」を妄想する東海林さだお式食い物エッセイが、文学ではないとは思わない。むしろ確実に某かの文学性を究めようとしていると考えている。

食い物エッセイが?

いや、何度自問自答しても答えは変わらない。池波正太郎の食い物エッセイがくだらないのではなく、古川緑波の食い物エッセイがくだらないのでもない。しかし大抵の食い物ブログは文学ではない。当たり前のようだが、そこには明確に何かが欠けているのだ。

一方河野太郎の「食い物写さないツイート」にはなにがしかの文学性があると言って良いだろう。

ただ事実のあるなしでは随筆の価値も決まらないと言ってしまうと、芥川の私小説論と重なってしまい、随筆と私小説の区別をどうするのかという議論になるだろうか。

実はそのあいまいさの中に村上春樹さんは『一人称単数』を投げ込んでみたのではあるまいか?

何故?

そこに掘られるべき何かがあるから。

で、それは何か?

それが解らない。解らないけれどおそらく重要なことだ。つまり「何どうせ随筆である。そんなに難しく考へない方が好い」という中村武羅夫の意見に私は完全に反対なのだ。

例えば私が書いたエッセイにこんなものがある。

本末転倒な話

近所の商店街ではおれおれ詐欺防止の為か

「ATMの付近では前では携帯電話・スマートフォンは絶対に使用しないでください」

とアナウンスされている。

これは本末転倒ではないか。

携帯電話・スマートフォンの使用が悪いのではなく、言葉巧みにATMに誘導して、お金をだまし取る行為が悪いのだ。

つまりそういう電話は全部固定電話で受けて、きちんとメモをして、それからATMに行くか、

あるいは現金をレターパックで送ればいいのではないか。

そこ重要なところ

村上は、架空の作家、デレク・ハートフィールドを「ぼく」の小説を書く根拠として示すのである。(『江藤淳と少女フェミニズム的戦後 サブカルチャー文学論序章』大塚英志/筑摩書房/2001年)

はい、これ間違いです。

何が違うか解りますかね。

「ぼく」は庄司薫、村上春樹は「僕」。

これ試験に出ますよ。

しゃーせ いしゃーせ

まいばすけっとに入ったら

脚立を使って棚の高いところに豆乳を並べていた若い女の店員さんに

「しゃーせ いしゃーせ」とはっきり言われた。「しゃーせ いしゃーせ」って言うんだなと感心していたら、また「あ、いしゃーせ、しゃーせ」と云われた。

なんなら寿司でも握ってくれるんじゃないかという気がした。

代々木公園を歩くと

代々木公園を歩いていると、

いやその前に明治神宮を歩きながら

なぜ雑草が生えないんだろうと不思議だった。

砂利を敷いた程度で雑草を防ぐことはできない。

都会では更地ができると一週間で雑草が生え、

放置したら何メートルもの木が生える。

なのに代々木公園にはひざ丈の雑草がない。

いや、そこいらに勝手に生えているありふれた雑草は見当たらず、

もはや雑草と化したポピーすら見当たらない。

どうも代々木公園は自然に見せかけた人工の、しかもきわめて緻密に管理された不自然な公園なのだ。

いったいどうやって手入れしているのか解らないが、ふと何か種でも蒔いてみたくなる。

勿論そんなことをしたら即座にスマホが鳴り、「拾いなさい」と低い声が命じるのだろう。

私はこうしたものをかなり難しく考えて、その代わりいかにも「素朴に、天真爛漫に」という雰囲気を装って書いている。つまり考えながら書いている。

納得

「同じことを二回言われても納得するわけないですよね」と、僕は二回繰り返した。

相手は「そうですよね、そうですよね」とすごく納得していた。

これは単なる言葉遊びではなく、文学の肝の部分だと考えている。

サンシャイン通りを歩いていたら

池袋のサンシャイン通りを歩いていたら、

旅行者らしき人に道を尋ねられた。

どうやらサンシャイン水族館に行きたいらしい。

私は答えた。

イフ・ユー・アー・ア・バード(もしもあなたが鳥だったら)

フライ・アウエイ・ワンハンドレッド・ミーター(あっちに百メートルほどぶと)

ユー・ウイル・シー・ザ・サンシャイン・シックスティ・ビルディング(サンシャイン60が見えるだろう)

ノー・ワン・イズ・ディス・ワールド・ノウズ・アバウト・イット(誰も知らないことだけど)

ディス・イズ・サンシャイン・ストリート・ノット・サンシャイン60ストリート(サンシャイン60通りは別なんだ)

トウー・バッド。(残念だけどね)

中学生たちはグーグル・アシスタントを頼りに歩き出した。

これは「あんまり出たらめ」ではないかという人は

そこか

福しんの前のパパと子供の会話

パパ「何食べる?」

子供「生ビールセット」

パパ「いいけど、残すなよ」

いや、そこじゃない。

これがほぼ見た儘の記録だと言われたらどう感じるだろうか。そもそも書かれたものの背後の事実の真偽など確かめようもないことなのだ。その上で村上春樹さんは『一人称単数』に『品川猿の告白』を納めた。

ジャン=ジャック・ルソーの『告白』にはありのままの事実が書かれていると皆信じて居る。しかし、告白など所詮本人に都合のいい作文ではないか。

柿内園子はその告白の中で「朝郵便物が届く」という設定ミスを犯してしまう。そのことでその後の彼女の告白には全く真実味が無くなる。そう、恐らく仮構であれ随筆であれ、そこには真実味とそれに加わる何か、が必要なのだ。

それを坪内逍遥は「理ヤリチイ不ラス釵ムシング」と呼んだ。なんちゅう書き方だ。

その「リアリチー・プラス・サムシング」がまだ問われ続けているのだ。おそらく小説においても、随筆においても。那べルにおいても、羅マンスにおいても亜ルレゴリイにおいても。魔イソロジイ、浮ヘイブルにおいてさえ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?