一年も十八年も同じ事だ 芥川龍之介の『戯作三昧』をどう読むか①

天保二年九月の或午前である。神田同朋町の銭湯松の湯では、朝から不相変らず客が多かつた。式亭三馬が何年か前に出版した滑稽本の中で、「神祇、釈教、恋、無常、みないりごみの浮世風呂」と云つた光景は、今もその頃と変りはない。風呂の中で歌祭文を唄つてゐる嚊たばね、上り場で手拭をしぼつてゐるちよん髷本多、文身の背中を流させてゐる丸額の大銀杏、さつきから顔ばかり洗つてゐる由兵衛奴、水槽の前に腰を据ゑて、しきりに水をかぶつてゐる坊主頭、竹の手桶と焼物の金魚とで、余念なく遊んでゐる虻蜂蜻蛉、――狭い流しにはさう云ふ種々雑多な人間がいづれも濡れた体を滑らかに光らせながら、濛々と立上る湯煙と窓からさす朝日の光との中に、糢糊として動いてゐる。その又騒ぎが、一通りではない。第一に湯を使ふ音や桶を動かす音がする。それから話し声や唄の声がする。最後に時々番台で鳴らす拍子木の音がする。だから柘榴口の内外は、すべてがまるで戦場のやうに騒々しい。そこへ暖簾をくぐつて、商人が来る。物貰ひが来る。客の出入りは勿論あつた。その混雑の中に――

つつましく隅へ寄つて、その混雑の中に、静に垢を落してゐる、六十あまりの老人が一人あつた。年の頃は六十を越してゐよう。鬢の毛が見苦しく黄ばんだ上に、眼も少し悪いらしい。が、痩せてはゐるものの骨組みのしつかりした、寧むしろいかついと云ふ体格で、皮のたるんだ手や足にも、どこかまだ老年に抵抗する底力が残つてゐる。これは顔でも同じ事で、下顎骨の張つた頬のあたりや、稍やや大きい口の周囲に、旺盛な動物的精力が、恐ろしい閃めきを見せてゐる事は、殆ど壮年の昔と変りがない。

天保二年は1831年である。神田同朋町は今の外神田二丁目14番。

式亭三馬の『浮世風呂』は文化6年(1809年)から文化10年(1813年)にかけて刊行されているので、「何年か前に出版した滑稽本」と書かれているが既に十八年経過していることになる。

米国では今年、13年の周期で地上に出現する「13年ゼミ」と、17年周期の「17年ゼミ」のタイミングが重なる。この現象が最後に記録されたのは1803年のことで、221年ぶりの大発生となる。https://t.co/iG5gc7FGPR pic.twitter.com/zVWQHn6r6T

— ロイター (@ReutersJapan) February 8, 2024

ここで言われている「神祇、釈教、恋、無常」とは、そのまま文字通りに受け止めることもできなくはないが、虱の句を集めた高野百里編の『銭龍腑』という俳諧集にある発句のモチーフの並びとたまたま同じであり、「祝」と「虱」が抜けている。

芥川の意識はともかく、式亭三馬としては『銭龍腑』を意識したところであろうし、「神祇、釈教、恋、無常」とは発句のモチーフだと考えてよかろう。

歌祭文とは近世に行なわれた俗曲の一種。遊里の歌も多い。歌っているのは男である。

かかあ‐たばね【嚊束ね】

男の髪の結い方。髪に油をつけず、髱たぼをふくらませ、刷毛先はけさきをばらりと散らし、髷まげの一いちを高く上げたもの。江戸後期、職人などの間に流行。たばね。浮世床初「たばねとよぶ名は俗に―といへりしを略したるものか」

本多というのも髷の種類で本多さんが風呂にいたわけではない。文身には「ほりもの」とルビがある。刺青のことだ。

由兵衛奴を「詐欺師」とするweb辞書があるけれど、これも髪形で「わざと毛を薄くした」幇間などのヘアスタイル……江戸時代は基本職業によって髪形は決まっていた。

虻蜂蜻蛉も髪形の一種。前髪、まげの刷毛先、左右のびんの毛先を細く出し、中央へ向けたもの。丁稚や小僧の髪型だ。

江戸時代の銭湯で,湯船と流し場とを仕切る板戸。 湯がさめぬよう,また蒸気が逃げぬように造られたもので,客は板戸の下の低い入口をくぐって薄暗い湯船へ入る。 語源は,室町以降寛永ごろまでザクロの実の汁で鏡をみがいたから,〈かがみ入る〉としゃれたものという。

しかしいきなりわからない。

🇨🇳オレのじいさんは9歳にして日本人に残虐に殺された。オレは日本兵を恨む。

— ami (@amisweetheart) February 8, 2024

これは中国の抗日ドラマのワンシーンのセリフだと思いますけど、9歳で殺されたじいさんの孫⁉️😂 pic.twitter.com/20XUL0lszJ

いや、これではなくて、そもそもなぜ男だけなのだろう。

#今日は何の日#お風呂の日

— 全温怒チアー🌤冬のサマーキャンペーンプレゼント (@_30776506271) February 6, 2024

江戸時代の銭湯は混浴が一般的でした。 pic.twitter.com/Lv2Baobi4R

なぜ芥川は混浴を避けたのか。昔の風俗を書いて取り締まられるという方もなかろう。セーラームーンが好きでも、それは人の好みの問題なので性加害云々の話にはなるまい。

まあそれは式亭三馬が男湯と女湯を分けているからか。

明治十八九年頃までは硝子戸越しに女湯は覗けば覗けたようだ。式亭三馬の時代は硝子戸はともかく、同じようなものであろう。

湯屋の拍子木とはやはり火の用心の拍子木?

しかしこうした時代の風俗はどんどん失われ、意味が解らないものになっていく。

背中を流してほしいというお客には木札を渡し、三助に知らせる合図として拍子木を打ちました。この拍子木、男の場合は1つ、女の場合は2つと打つ回数も違うので要注意。

三助への合図のようだ。と言っても今はもう三助もいないので困ったものだ。

さんすけ【三助】

下男の通名。後には、銭湯で風呂を焚いたり浴客の体を洗ったりする男。日本永代蔵1「大方は吉蔵・―がなりあがり」

そしてやはり「六十あまりの老人が一人あつた。年の頃は六十を越してゐよう」これはおかしい。何度読み返してもおかしい。これが芥川?

確かに芥川だ。つまり「身長二メートルあまりの老人が一人あつた。身長は二メートルを越してゐよう」というようなものだ。うむむ。「月500円は増税ではない。『国民の皆様に負担をお願いする』というものです」というくらい意味が解らない。

岸田首相「月500円は増税ではない。『国民の皆様に負担をお願いする』というものです」 https://t.co/cjHWydNfS5

— SAT (@sts_sat) February 8, 2024

この人何言ってるの?

これは一体どうした事か。

この「六十あまりの老人が一人あつた。年の頃は六十を越してゐよう」の最初の「六十」という属性が、脈拍ではないとしたら?

体重では重すぎる。知能指数では低すぎる。

ではそれは一体何なのか?

それは六十余州つまり日本の国土のことで、「日本人の老人が一人あつた。年の頃は六十を越してゐよう」という意味?

さすがにそれはなかろう。

ここは筆のすさびだ。

それが敢えてのものか、単なる凡ミスなのかはその先を読まないと解らない。

老人は丁寧に上半身の垢を落してしまふと、止め桶をけの湯も浴びずに、今度は下半身を洗ひはじめた。が、黒い垢すりの甲斐絹が何度となく上をこすつても、脂気の抜けた、小皺の多い皮膚からは、垢と云ふ程の垢も出て来ない。それがふと秋らしい寂しい気を起させたのであらう。老人は片々の足を洗つたばかりで、急に力がぬけたやうに手拭の手を止めてしまつた。さうして、濁つた止め桶の湯に、鮮かに映つてゐる窓の外の空へ眼を落した。そこには又赤い柿の実が、瓦屋根の一角を下に見ながら、疎らに透いた枝を綴つてゐる。

読んでも解らない。

これは確かに芥川の文章だ。桶を見て、空を見る。赤い柿が見える。「疎らに透いた枝を綴つてゐる。」この「綴つてゐる」が芥川だ。誰でもあざとらしくは書けるが、それをさらっと書けるのが芥川だ。

老人の心には、この時「死」の影がさしたのである。が、その「死」は、嘗て彼を脅やかしたそれのやうに、忌はしい何物をも蔵してゐない。云はばこの桶の中の空のやうに、静ながら慕はしい、安らかな寂滅の意識であつた。一切の塵労を脱して、その「死」の中に眠る事が出来たならば――無心の子供のやうに夢もなく眠る事が出来たならば、どんなに悦こばしい事であらう。自分は生活に疲れてゐるばかりではない。何十年来、絶え間ない創作の苦しみにも、疲れてゐる。……

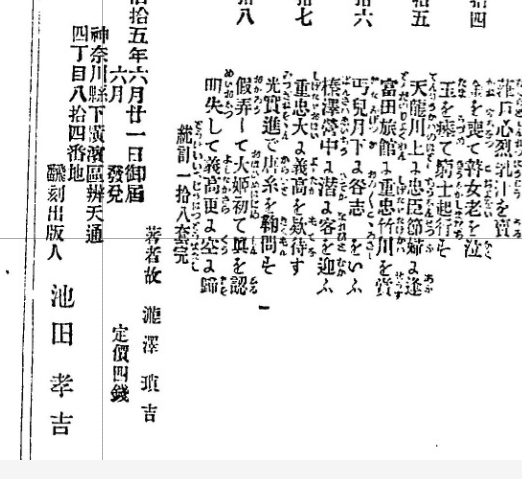

大正六年十一月の作である。

先生没後一年とは早すぎる位早い

人去って空しき菊や白き咲く

漱石の死から一年がまもなく経とうとしているそんな時期、ただし本人は絶好調ではないながらいよいよ本格的に売り出そうとしていたこの時期、「何十年来、絶え間ない創作の苦しみにも、疲れてゐる」老人を見つめてみる。おそらくそこには芥川の未来ではなく、わずか十年とは言えすさまじく文学と格闘し、最期もなお前のめりに死んでいった師、漱石の「老いの姿」というものが重ねられていよう。

あえて画像は貼らないが、臨終間際の漱石は四十代とはとても思えない、どう見ても七十過ぎのおじいちゃんである。「四十九歳の老人が一人あつた。しかし見た目は七十を越してゐよう」こう言ってけして大げさなものではないのだ。見なければよかったと後悔する人もいるだろうから、無理に画像を探すことはやめておいた方がいい。

「死期の師匠の不気味な姿に嫌悪を覚えた」という芭蕉に向けられた其角の厳しい言葉は、冷徹な観察者の立場から見れば漱石にも当てはまるものかもしれない。

残酷なようだが確かに老人は醜い。老いは醜い。誰もが死ななければ老いる。その代わりに静ながら慕はしい、安らかな寂滅の意識に近づくことができるのだと芥川は主張している。安らかな寂滅、それはたった十分間水の中にいることで達せられるものだ。「子供のやうに夢もなく眠る事が出来たならば、どんなに悦こばしい事であらう」とは死後の世界をきっぱり拒否している。天国も地獄もなく、人は何かに生まれ変わりもしない。

ただこの時の芥川はまだ意気揚々、生活の疲れも「何十年来の絶え間ない創作の苦しみ」もない。まだ独身でやりたい放題。死など遠く遥かな未来だと考えていた筈だ。

多事、多難、多憂、蛇のやうに冬眠したい。

据ゑ風呂に頸骨さする夜寒かな

老人は憮然として、眼を挙げた。あたりではやはり賑にぎやかな談笑の声につれて、大ぜいの裸の人間が、目まぐるしく湯気の中に動いてゐる。柘榴口の中の歌祭文にも、めりやすやよしこのの声が加はつた。ここには勿論、今彼の心に影を落した悠久なものの姿は、微塵もない。

「いや、先生、こりやとんだ所で御眼にかかりますな。どうも曲亭先生が朝湯にお出でにならうなんぞとは手前夢にも思ひませんでした。」

老人は、突然かう呼びかける声に驚ろかされた。見ると彼の傍には、血色のいい、中背の細銀杏が、止め桶を前に控へながら、濡れ手拭を肩へかけて、元気よく笑つてゐる。これは風呂から出て、丁度上り湯を使はうとした所らしい。

「不相変らず御機嫌で結構だね。」

馬琴滝沢瑣吉は、微笑しながら、稍皮肉にかう答へた。

滝沢瑣吉は馬琴の本名ではない。本名は「滝沢興邦」、瑣吉はいくつかある通称のうち一つである。メイプル超合金のカズレーザーは馬琴を「曲亭馬琴」と呼ぶ。戯作者としての馬琴の呼び方としてはこれが正しかろう。

あれこれ調べてみると芥川は「滝沢瑣吉」を馬琴の本名だと教わっていた可能性が高い。

そして馬琴の没年に気が付く。漠然と長生きのイメージはあったが…… 1831から1767を引くと64だ。しかし馬琴はまだまだ死ない。馬琴は嘉永元年11月6日、1848年12月1日になくなる。1848から1831を引くと17。

つまり馬琴はこのあと十七年も生きることになる。「天保二年九月の或午前である」という書き出しの時点で、芥川はもう仕掛けていたわけだ。

なんというやり口だろう。

大正六年は1917年。芥川はこれから十年後の1927年に亡くなる。なんだか馬琴より芥川の方が早く死んでしまうような錯覚に陥る。

馬琴が夢もなく眠る事が出来るまでにあと十七年もかかると言う所に引っかかって、え、長すぎない?と思ったところで今日はこれまで。

[余談]

ウィキペディアには書かれていないが宝暦十年九月、本居宣長は村田フミと結婚十二月に離婚。翌年の七月には草深タミに結婚の申し入れをして、十一月に結納、十二年一月に結婚している。ウィキペディアには「宝暦13年(1763年)2月3日、春庭が生まれる」と書かれていて、え? 誰の子となるはずのところ。

みんな「ふーん」している。

そういうところだよ、と言いたい。