批評と誤読

あらすじという試み

真実に対する配慮のなさ、難解な理論の不安定な結論、そうしたものから逃れるために近代文学を今更「正確」に読もうとすることが可能であろうか。作者の死を経て無残に終わった近代文学を残骸としてではなく取り扱うことに何某かの意味があるだろうか。一方ではそうした疑問を抱きながらも、なおこう言ってみることは可能であろう。健三は捨て子であり、一郎は死んでおり、藤尾は毒薬を飲んではいないと。あるいは「私」は静を看護しており、代助は中野駅から引き返してくると。

その真実を確認する前に私は自分が正気であることを証明しなくてはならないだろう。ここで題材に新体詩などを持ち出すのでは単なる目くらましであり、卑怯だ。ここは正々堂々と現行日本法規を相手に正気を試してみよう。

健康保険法第三条十三項において電子資格確認はこのように規定されている。

13 この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等(第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。

かろうじて現実的な意味を持ちうる文章として、またマイナンバーカードを利用したデジタル社会の実現に向けた日本の「今」を象徴する作品としてこの法律はある。この法律はオンライン資格確認制度を説明する筈のものであるべきだが、厳密にそのことを拒否している。IT技術の複雑さに自然言語が耐えきれないのではない。この作品は何故か真実に対する配慮を欠き、難解な理論の不安定な結論としてあまりに文芸的なのだ。

オンライン資格確認とは、患者が保険者(健康保険組合など)に必要な情報の照会を行い、回答を受け、その情報を病院に提供して、被保険者または被扶養者であることの確認を受けることをいう。

これが健康保険法における電子資格確認のあらすじである。あらすじを掴むこと、これは文学作品に限らず、おおよそ全ての文章を読むにあたって最も基礎的な理解の方法である。複雑なものを簡単に、骨法を捉えること。ここまでは誰にも通じる話ではあろうが、ここで私が「文芸的」と呼んだもの、そのようなものが現れることの意味については、まだ誰にでも受け入れられるものではないという現実を私は確かに知っている。

電子資格確認において、条文が現実のシステムや制度と合致しない理由そのものはそう複雑なものではない。マイナンバーカードの利用は本人に限られており、実際には医療機関に「利用させられていている」にも関わらず、あくまでも本人が自分の意志で利用しているていにせざるを得ず、保険の資格は各医療保険者が管理する建前になっているので、社会保険診療報酬支払基金や国保中央会が資格情報を回答する主体となってはならないのだ。つまり先ほどのあらすじと齟齬から浮かび上がってくる「うらすじ」があり、そのうらすじは「病院がオンライン資格確認システムに照会・回答しないとこの仕組みは機能しない」ということである。従って厚生労働省のQ&Aでは明確にこう書かれている。

Q3 医療機関・薬局内のレセプトコンピュータ等の情報を支払基金・国保中央会が閲覧できるようになるのですか?

A3 オンライン資格確認は、支払基金・国保中央会から資格情報等を提供する仕組みです。

支払基金・国保中央会が、医療機関・薬局の診療情報等を閲覧したり、取得することはできません。

現在医療機関等に示されている資料が実際の制度であるとすると、この条文には明確な齟齬がある。「方法により」とあるがこれは「方法等により」であり、「回答を受けて」とあるがこれは「応答を得て」であり「当該情報」は「回答情報」である。

実際には個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書情報を送信せずとも、保険者番号と個人別記号番号を入力する方式での利用も可能であり、これは患者ではなく病院側の端末で操作することになる。患者側の顔認証機能付きカードリーダーのディスプレイには、保険者からの回答内容そのものは表示されない。ただ情報を提供することに同意する選択肢が示されるだけだ。

さらに根本的な問題ではあるが、オンライン資格確認システムは社会保険診療報酬支払基金と国保中央会の共同管理下にあり、この回答業務は医療保険者から完全委任されている。医療保険者は資格情報等を中間サーバーに登録し、更新するのみで、直接照会に応じ解答しているわけではない。オンライン資格確認システムが中間サーバーから資格情報を吸い上げて個人番号カードのシリアル番号と紐づけ、地方公共団体情報システム機構のJPKI認証を利用して都度本人確認を行う仕様になっている。この複雑なシステムについて、この条文ではほとんど何も説明していないのに等しい。

一読して何が書かれているのかまず解らない、幾つもの齟齬があり、システムや制度を殆ど説明できていないものが法律として公布されている。これは単にIT技術の発達に自然言語が追い付いていないという問題ではない。

また私は、意訳する際、敢えて「指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者」という想定を省いた。指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者の利用シーンや利用方法が解らないからだ。オンライン資格確認はスマートフォンなどでは行うことができないため、患者の自宅でどのように利用できるのかが解らないのだ。おそらく今の仕組みの中ではまだ利用はできない。できないが、できるかのごとく書かれている。医療機関等向けポータルサイトでは、

Q.オンライン資格確認はどの機関が導入できますか。

A. 保険医療機関と保険薬局が対象となります。※訪問看護ステーション、整骨院、接骨院、鍼灸院、あんま・マッサージは対象外です。

…とされている。これが今まさにこの国で使用されている日本語だ。説明を拒み、抽象的な表現に逃げている。その上広報と内容が矛盾している。日本語が壊れていることは否定しがたい事実だ。だが私は日本政府の杜撰さを指摘したいのではない。「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により」という抽象的表現の中にオンライン資格確認システムやJPKI認証、顔認証機能付きカードリーダー、専用回線、電子証明書、専用端末、アプリケーション、社会保険診療報酬支払基金、国保中央会などのさまざまな具体が隠されたこと、「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により」といういかにも多様なやり方がありそうな表現が使われているにも関わらず、実は具体的なたった一つの仕様でしか通信が行われないこという事実が、抽象的な表現によって理解不可能になること、その冗漫としか受け止めることしかできない制度と法律の齟齬が多くの役人の添削の後に残る事、パブリックコメントを通して広く国民にも意見を求めた上で残る事、その現実を確認しておきたいのだ。

極めて乱暴に仮定してみれば、おおよそ多くの人は「あらすじ」などというものを軽視しており、複雑な入れ子構造を持つ物語をそのまま読み進み、夏目漱石のたくらみに寄り添うようにただ幻惑されることを楽しんできたのではなかろうか。書き過ぎないことに拘った夏目漱石作品が「現代文B」にその一部を切り取られ、高校生がKの代わりに遺書を書かされるという国語教育の成果が、このような条文の成り立ちにも影響しているのではなかろうか。

オンライン資格確認では、患者が保険者から資格情報を得るかのように健康保険法で記述される。しかし実際には患者は資格情報そのものを受けとらない。現行日本法規には明確に過ちがある。比田は羊で三碧、姉は四緑、姉が五十一歳、健三が三十六歳、そして姉と比田が同い年か一つ違い。この全ての条件を満たす組み合わせは実在しない。漱石もまた七赤である。自伝的小説と言われる『道草』この奇妙な設定は健三が三十六歳だという要素を除いてすべて姉の口から出たものだ。姉は夫が会社の近くに女を囲っていることに気が付かない。手習いができない。九星を「繰ってみなさい」と言うものの自分では繰れない。ここで比田を無理やり健三より三十二歳上にして、夫が一回り上なのに気がかない姉を拵えても矛盾は解決しない。二人は従妹であることからそれほど年の差があることは不自然であるからだ。

ここでまず比田の「羊で三碧」が無理だというロジックが現れる。未で三碧は、天保6年1835年まで遡る。そうなると姉は自分では干支も九星も繰ることができず、それは誰かから教えられたものだと考えられる。しかし自分が四緑、五十一歳で弟が十六歳下で七赤という組み合わせがそもそも成立しない。どうもこの姉は自分の弟が十六歳下で、七赤の生まれだという情報を持っていて、自分が十六歳の正月松の内に弟が生まれたという記憶がない。現に二人は十六歳差ではない。この姉が自分の弟の九星が七赤だと誰かから教えられ、また十六歳年下だと教えられたのであれば、この姉は腹違いであるばかりか、そもそも姉ではない。もし姉が十六歳で家におり、お産が始まったとするならばそれなりの手伝いをさせられたであろう。その年は繰るまでもなく七赤だった筈だ。健三はその勘定の合わなさに気が付かなない。しかし『道草』において次々と昔の書付を取り出して年を勘定させる仕掛けから、ここで漱石は健三がどこか別の場所で生まれた子、本当の意味で生年月日の曖昧な子でもあるかのように暗示したという事になるまいか。

健三の生まれが怪しくなること、漱石がわざわざそのような設定を描いたことに言及された資料を私はまだ知らない。

作中では年が様々に問われる。冒頭から「健三が遠い所から帰って来て駒込の奥に世帯を持ったのは東京を出てから何年目になるだろう。」と曖昧である。「彼はこの男に何年会わなかったろう。彼がこの男と縁を切ったのは、彼がまだ廿歳になるかならない昔の事であった。それから今日までに十五、六年の月日が経っているが、その間彼らはついぞ一度も顔を合せた事がなかったのである。」そう書かれてしまうと再読では曖昧に疑問が湧く。「明治二十一年子一月約定金請取の証」という帳面があり、健三が島田と縁を切ったのは「健三が廿二の春であった。」とあり二年ほど記憶が食い違う。

「彼と細君と結婚したのは今から七、八年前で、」とあるのも曖昧だ。事実は七か八か一つである筈である。「五、六年前彼がまだ地方にいる頃」も同様。「彼は二十年余も会わない人と膝を突き合せながら」とあることはやはり「今日までに十五、六年」とあることと五年程度の誤差を生じる。これらのずれは、「何だか知らないが、とにかく三十六ですよ」で片づけられた矛盾としての健三の存在をさらに曖昧なものにしている。曖昧だがはっきりとした矛盾にしている。それは『坊ちゃん』の「おれ」が説明もなく中学を落第していて、三四郎が二十三歳で大学に入ることとどこか似ている。

それはおかしいと言ったところで

会社法第三百五条四項では株主提案権の個数についてこのように規定している。

4 取締役会設置会社の株主が第一項の規定による請求をする場合において、当該株主が提出しようとする議案の数が十を超えるときは、前三項の規定は、十を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない。この場合において、当該株主が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。

一 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。

二 役員等の解任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。

三 会計監査人を再任しないことに関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。

四 定款の変更に関する二以上の議案当該二以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを一の議案とみなす。

この条文は2012年、私が野村HDに対して行った100個の株主提案を受けて改正された内容となる。その趣旨は「株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置を整備する」というものであった。しかしこの条文では一兆人の取締役候補を提案することを防ぐことはできない。また「質」の問題と「量」の問題を取り違えていて、さらに言えばこの問題を大真面目に議論する過程の中で、伏せられた82個の株主提案の内容は一度も議論の俎上には上がっていない。なんなら野村HDがトマト栽培をしていることも、株主総会では万歳三唱が行われていることも知らない人たちが議論して法律が出来上がってしまった。

株主総会に一度も参加したこともなく、株主提案など一度も経験していない人たち、おおよそ株主総会とは無関係な人々がネットニュースだけを頼りに、ほとんど何も調べさえしないで議論した結果、このような条文が出来上がってしまったのだろう。

しかし問題はそこではない。私が提案するまでそもそも株主提案の個数に関する制限がなかったことこそが問題ではなかろうか。

また会社法には根本的な問題が残っている。

(株主提案権)

第三百三条 株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。

3 公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

4 第二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。

株主提案は「株主総会の日の八週間前」までにしなければならない。しかし株主が株主総会の日時を知るのは株主総会招集通知の到着以降のことであり、それはおおむね総会の二週間前である。

(株主総会の招集の通知)

第二百九十九条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。

株主総会の期日は毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないとされているが、決算期の変更は自由であり、株主は株主総会日の「八週間前」を明確には知りえない。

これは厳密であるべき法律が「なあなあ」にされている事例とみるべきであろう。また株主提案に関する会社法の運営においては根本的な問題が残されている。

会社法では正当な理由がなく株主提案を株主総会招集通知に掲載しない場合百万円以下の過料に処すと定めているが、この過料を実行する主体、手段について何も定めていないのだ。現にこの罰則の実行例はない。主体も手段もないので実行されない。ただ現実と乖離した条文のみが存在する。通常法律は知る・知らないとにかかわらず国民を拘束するものである。この法律は知ってみれば何も拘束しない。つまりこれは殆ど創作といって良いものであり、多少なりとも自然言語を理解する者にとっては杜撰という誹りを免れぬものである。

会社法改正の趣旨と改正された内容とのずれから見えてくるうらすじもさして曖昧なものではなかろう。それは「質の判断を恣意的にすることは望ましくないのでとりあえず数に制限をかけてみた」という程度の事だろう。そう言わないだけで、結果からみればそういうことになる。だがそのいい加減さを指摘する者もいない。

多少なりとも自然言語を理解するとはどういうことか

では多少なりとも自然言語を理解するとはどういうことか。これまで私がやってきたことは、文章を読み、記憶し、構成を理解し、その意味するところを理解するために要約し、その意味するところが示す内容と、その対象となる現実を比較し、文章の齟齬や曖昧さを指摘することだった。またそうしたさして奇抜でも意外でもなさそうな、平明なやり方で文章を読むこと、この程度のことが案外できないことを二つの事例から示してきた。健康保険法も会社法も隠されたものではなく、誰でも目にすることができるものだ。そうしたものに対して齟齬があるだの曖昧だのと噛みついてみることそのものはさして真面ではないが、実際に私が指摘してきたことは事実である。

この自然言語に対する理解を夏目漱石作品に振り向けた時、これまで言われてきた夏目漱石作品に関する解釈は変わらざるを得ない。

例えば『虞美人草』は「藤尾が毒薬を飲んで自殺した」と言われる。私にはそんな馬鹿な解釈はなかろうと思われる。天皇から下賜された銀時計は確かなものではなく、金時計を砕かれて藤尾は死ぬ。しかし虚栄の毒と虚栄の市が対になり、抽象表現だと認められない人が毒に液を足して自殺にしてしまう。それでは我の女をしおらしくしてしまい、漱石が結末を爆発と語ったことと平仄が合わない。藤尾は自殺していない。ただそう言われない百年がある。

例えば『こころ』のKという呼び名は養子に行く前後で変わらないので苗字ではない。「私(わたくし)」は先生の遺書の自称を真似、先生の死後も先生宅に通い、静もまだ生きていて、なお先生の秘密を書いてしまうのに、全く先生を裏切っている気配がなく、むしろ妙にすがすがしい冒頭からは、「私」がもう新聞も読むことのできないくらいに弱った静を力の及ぶ限り懇切に看護しているような図が浮かび上がる。それは先生の義母に対する看護と対をなし、「私」の父の下の世話の絵と重なる。だから漱石は「私は力の及ぶかぎり懇切に看護をしてやりました」と書く前に看護という抽象的な言葉に具体性を与えている。

先生の両親は腸チフスで死亡する。父がかかった腸チフスの看護で母も感染する。腸チフスの症状は高熱と下痢である。父の下の世話をした母が感染したことは容易に知れる。「私」の父に対する看護はほぼ浣腸と下の世話であった。五人がかりで浣腸された経験のある漱石は看護の大変さを知っている。だから「私は力の及ぶかぎり懇切に看護をしてやりました。」という抽象的表現は下の世話を指している。「私は力の及ぶかぎり懇切に粥を匙で掬って飲ませてやりました。」では文章として可笑しい。そんなことには力はいらない。それにそんな看護は描かれていない。つまり先生は義母の下の世話をしたことになる。

この構図は現在における「私」と静の関係で繰り返されたのではなかろうか。つまりKの生まれ変わりであるかのような「私」は先生宅の財産と純白な静を得て、作家となり、今では寝たきりで新聞も読むことさえできずにいる静を、昔先生に飼育されていたKのように静を飼育し、下の世話をしているのではなかろうか。

まるでKの生まれ変わりのように仄めかされた「私」は懐かしみから先生に近づき、先生が特別であった理由は、先生の遺書によって事実の上に証拠立てられた。『こころ』の現在は先生が「人間を愛しうる人、愛すべき人」として全肯定される時点にある。まるで『道草』から「馬鹿なことをするな」と取り上げられた小刀細工が突き刺さったかのようなKの死は、『行人』で規定されたようにみみっちい死、しかも一見悪い、横恋慕のやけっぱちの当てつけの死ではあるが、先生の名誉に対しての自己犠牲の死であり、「お金がないからお祝いを差し上げられない」と言わされたKの「お祝い」でもあった。それにしても大げさ過ぎるKの自己犠牲、明治の精神に殉死するという先生の死は、乃木大将の殉死の大げさと対をなす。先生は明治天皇には殉死できないのであり、乃木大将のように静子を殺したくないのである。

獣のように叫び、また別の日には後ろから首を掴み海に落とそうとする先生に、Kは「どうした?」と言わず「ちょうど好い。やってくれ」と言う。この台詞から、人を欺いても平気な男、先生に飼育されながら書斎からはい出し、人間らしく堕落しつつあったKは、先生の苦悩の理由を知っていたことになる。

だがこの部分は高校の国語教科書「現代文B」の枠外にあり、高校生には教えられない。Kが苗字か名前か区別もつかない教師たちが、高校生にKの代わりに遺書を書かせるような授業が行われているという。

一方、その作品からは難しそうな思想が取り出され、漱石の苦悩が絞り出され、時代が切り取られている。筋さえ読めない者たちによって夏目漱石作品が涛され続けているのは、その誤読・曲解の再生産システムが完璧であるからだろう。

見渡す限り誰一人として、まず作品を読もうという謙虚な人が見当たらない。

この百年間一人も現れなかったのだ。

『それから』の結末で、飯田橋から電車に乗った代助は中野駅辺りから空しく引き返すしかなかったのではなかろうか。『門』の冒頭で宗助はどういう了見か胎児の真似をしていないだろうか。『道草』では冒頭で誰かが主人公を待ち受けている。『三四郎』の出身地は福岡なのか熊本なのか解らない。

「三十円」と女が金高を言った。あたかも毎日銀行へ金を取りに行きつけた者に対する口ぶりである。さいわい、三四郎は国にいる時分、こういう帳面を持ってたびたび豊津まで出かけたことがある。すぐ石段を上って、戸をあけて、銀行の中へはいった。(夏目漱石『三四郎』)

豊津は福岡県京都郡にあった町である。今のみやこ町で北九州寄りに位置する。こうなると宿帳と理屈が合う。しかし学校は熊本であろう。子供では銀行の使いにはならないだろうから、豊津に行くのは高校時代という計算にはなるが、第五高等学校からみやこ町へは徒歩で28時間かかる。このルートはまさに九州を袈裟懸けに半分にするようなルートになり、無理である。宿帳に書いた福岡が単なる間違いではないことをこの「豊津」という言葉が証拠立てている。

女の語気はまったく無邪気である。三四郎は忽然として、あとを言う勇気がなくなった。無言のまま二、三歩動きだした。女はすがるようについて来た。

「あなたを愚弄したんじゃないのよ」

三四郎はまた立ちどまった。三四郎は背の高い男である。上から美禰子を見おろした。

「それでいいです」

「なぜ悪いの?」

「だからいいです」(夏目漱石『三四郎』)

ここまでに背が高い人は何人か現れた。よし子も背が高い。ただ後半になってふいに三四郎も背が高いことになっている。

先生は女の夢だと言っている。それを話すのかと思ったら、湯に行かないかと言いだした。二人は手ぬぐいをさげて出かけた。

湯から上がって、二人が板の間にすえてある器械の上に乗って、身長を測ってみた。広田先生は五尺六寸ある。三四郎は四寸五分しかない。

「まだのびるかもしれない」と広田先生が三四郎に言った。

「もうだめです。三年来このとおりです」と三四郎が答えた。(夏目漱石『三四郎』)

この三四郎の背丈に関して4寸5分に五尺を足して、当時としては背が高いとする意見もあるが、それでは「しかない」「もうだめです」が「変」である。ここに理屈を持ち込むと、ナレーターは客観性を持って眺めて三四郎の背丈を十分高いとみているが、三四郎自身は自分の背丈に不満を持っている…ということになろうが、その理屈をナレーターの客観性が揺さぶる。

五尺四寸五分で人を見降ろそうと思えば、相手は四尺くらいでないとおかしい。しかもわざわざ身長を測らせているから不思議なのだ。これまで他にわざわざ身長を測らせる小説があったかどうか…。ここは三四郎の身長は風呂屋と美禰子の前とで伸び縮みするとでも解釈するしかない。熊本出身なのに三四郎は入鹿じみた心持でいる。三四郎はまるで「白いスバルフォレスターの男」のような「知らん人」に睨まれる。それまで「知らん人」は物語の外側から憎悪の眼差しを向ける人であり、三四郎たちの眼差しを浴びる乞食や迷子と対となるものであり、見るものと見られるものとの関係ではあるとは思いながら、どうも腑に落ちなかった。三四郎の本当の父親は野々宮であるかのように仄めかされるも、年齢の勘定が合わない。

『三四郎』では徹底して色が隠される。隠されたところで「色の出し方が洒落ている」評されて一度落ちる。『三四郎』では「あぶないあぶない」と生きたがる男が批評家とラベリングされる。『それから』では心臓が止まっても生きられる、生きたがる男代助が新聞小説から郊外の小さな家、国際社会迄批評する。眼球から色を出して彩色する批評家になり、『三四郎』に二重に落ちをつける。その代わりあぶなくなる。『門』では子のできない宗助が山門に行き、小六とお米を十日間二人きりにする。この実験は『行人』でも行われる。一郎はHさんと旅行に出かけ、十日間直を自由にする。

そして『こころ』の先生は最後まで真砂町事件の嫉妬心を取り消さなかった。同じ道をすれ違いながら先生は静のために泥の中に片足を突っ込まざるを得ず、Kとは何事もなくすれ違ったようだが、Kの顔にフォーカスして、Kの足元は書いていない。このことからKはふんという顔のまま片足を泥の中に突っ込んだのではなかろうかと想像できる。罪の意識のあるものは蒟蒻閻魔の前を通ることができない。真砂町事件の真相を奥さんは話さない。静と結婚した後、先生は訊こうと思えば真砂町事件の真相を尋ねることができた筈だ。そもそも先生は静をあたかもKから奪い取った戦利品のように思い込んでいるが、そもそも静がKのものでないとしたら、先生は自分の卑怯だけを恥じ、静にKの影をまとわせる必要がない。そうすれば義母に小言を言われることもなく、幸せであるべき一対の男女になれた筈だ。

この百年は小さく「小説」の世界に押し込むことのできない問題である。私はかつて野村HDに対して100個の株主提案をした。その理由はともかく、形式は会社法の根本的な陥穽を突くことになった。旧会社法では一人の株主が提案できる株主提案の件数に制限がなかったのだ。法律が出来上がるまでには相当な人数の相当な手間がかかっている筈ではあるが大きな穴が開いていた。そして法律が改正された。

間違いが改められた。では夏目漱石作品に関する百余年の曲解はどう改められるだろうか。

そこに私は全く期待が持てない。会社法の改正が、やはり自然言語をある程度理解できる者にとってはおかしいものだからだ。どうもそのロジックがおかしい。

会社法はともかく、健康保険法と住民票コードの問題は放置されている。

そんなことにはさっぱり興味がないという人に対しては、複数の出版社の間で何度も編集されてきた筈の村上春樹作品に「ビシ・ソワーズ」「グラス・ホッパー」という表記が残っているという奇妙な事実を指摘してみようか。

多少なりとも自然言語が理解できることは、このおかしな現実世界に在っては、殆ど自分が頭の可笑しい人間であるかのように振舞わざるを得ないことに似ている。

そして夏目漱石を読む

近代文学を読む、しかもただ正確に読む、外部から余計なものを一切持ち込まず、その作家の作品群の中にのみ意識を広げ、一つ一つの言葉を注視し、全体の構成を掴み、筋を理解し、ふりと落ちを確かめ、対になる出来事を比較し、隠されたものを明らかにする。そのようにして明治の文豪の良く知られた名作を読むこと、そこから時代も思想も哲学も取り出すことなく、ただ自然な物語を見出すこと、そんな中学生の様な振舞に今更何か新しい意味が有り得るとしたならば、それはこれまで百余年の長きにわたり読み継がれてきた明治の文豪、例えば夏目漱石という最も有名な明治の文豪の代表作の一つが、その一部を切り取られ、作品そのものとして受け入れられることなく、打ち捨てられたままであったというおおよそあり得ない状況があり、近代文学そのものがそのスタート地点に立ち返り、まさに中学生的国語学習の手順を経て、根本的なやり直しを強いられているのだとでも解するほかないが、まさかそのようなことが有り得るだろうか。

現行日本法規の陥穽と齟齬を明確に指摘した時と同じ方法で、夏目漱石作品もまずは正確に読んでみよう。

これまで夏目漱石の『行人』はHさんの手紙が長すぎてバランスを書き、病気療養のために中断した以降に書かれた「塵労」が漱石の深刻さのために哲学小説として分裂していると言われてきた。多くの素直な読書感想文がこの見立てに影響され、作品全体としての構成を見失い、多様な解釈を示しながら、やはり分裂を主張する。二郎の意識に寄り添っていた話者が、Hさんの意識に寄り添った途端に迷子になった、としか私には思えない。

漱石は『それから』においてそうした迷子たちをこう批判している。

話をすると、平民の通る大通りを半町位しか付いて来ない。たまに横町へでも曲ると、すぐ迷児になってしまう。論理の地盤を竪に切り下げた坑道などへは、てんから足も踏み込めない。彼の神経系に至っては猶更粗末である。あたかも荒縄で組み立てられたるかの感が起る。 (夏目漱石『それから』)

作品全体としての『行人』には、いい加減なお使いとしての二郎がお貞を佐野に植え付けるという明確な筋がある。二郎はお使いとして梅田に降り立ち、お貞の嫁ぎ先の相手佐野を品定めする。しかし人柄までは知らない。報告の手紙も簡単だ。

一郎は宅中でお貞が一番慾がないとお気に入りで、そのお貞がいい加減なお使いによって嫁ぐことを良く思わない。これが頭からお尻迄、作中を貫く表の筋である。どこにも分裂は見られない。

この表の筋はまた、父親がかつていい加減な使いの役目を負ったことと相似形をなし、以前より直と知り合いであった二郎が、過去において、つまり物語の外側で、一郎と直の実家の間でいい加減なお使いの役目を果たして一郎に直を植え付けたであろうことを想像させる。直は親の手によって植え付けられた鉢植えでもあり、二郎によって植えられた鉢植えでもある。そして直が打たれることでいい加減な使いに反省が促される。

この程度の構成が見えない者にはまた『行人』の結末が解らない。

兄さんがこの眠から永久覚めなかったらさぞ幸福だろうという気がどこかでします。同時にもしこの眠から永久覚めなかったらさぞ悲しいだろうという気もどこかでします。(夏目漱石『行人』)

これが一般に言われる『行人』という小説の最後、いわゆる「結び」である。どうも不思議な結びではなかろうか。幸福なのは本人、悲しいのはHさん、そう書いてみて果たしてそうだろうかと引っかかる。未来の事は解らないのに、二つの仮定がともに「永久目覚めなかったら」と一郎の死に向けられているのである。ではこれが「結末」であり、その先が書かれていないのかと言えば、そうではないと断言できる。

要するに自分はHさんの手紙の最初の頁の第一行から読み始めて、最後の頁の最終の文句に至るまでに、どのくらいの時間が要ったかまるで知らなかった。

手紙は下のように書いてあった。(夏目漱石『行人』)

少なくともこの現在は手紙の後にある。しかし何の感想も含んでいないので、意識としての現在は見えない。

あなた方も兄さんから暖かな光を望む前に、まず兄さんの頭を取り巻いている雲を散らしてあげたらいいでしょう。もしそれが散らせないなら、家族のあなた方には悲しい事ができるかも知れません。

兄さん自身にとっても悲しい結果になるでしょう。こういう私も悲しゅうございます。(夏目漱石『行人』)

こういう前提の上に、「永久覚めなかったらさぞ幸福だろう」と悪い方向をだけを心配し、結びには良い方向への期待がない。「予言者でない私は、未来に喙を挟さむ資格を持っておりません。」と断りながら、何故か悪い方ばかりを予測している。本作品中予言は五度現れ、岡田と母の予言は実現される。代助がしばられたぼんやりとした予言は岡田の予言通りに小さく実現した。この流れではHさんの予測で一郎が殺されそうだ。ただよく考えれば死んでも雲は晴れないので、疑ったまま死ぬのに幸福?とロジックの平仄が揃わない。

この悪い方向へのふりに対して、さして隠されてもいない落ちがある。そこは普通に読めば解かる程度の書き方であり、さして隠されている訳ではないのだ。基本的な国語力があればいい。

今の自分はこの純粋な一本調子に対して、相応の尊敬を払う見地を具えているつもりである。けれども人格のできていなかった当時の自分には、ただ向の隙を見て事をするのが賢いのだという利害の念が、こんな問題にまでつけ纏わっていた。(夏目漱石『行人』)

ここに巧妙に挟み込まれた一行は、これまで読まれてきた『行人』の結末を覆すべきものなのではなかろうか。「今の自分はこの純粋な一本調子に対して、相応の尊敬を払う見地を具えているつもりである。」は、『こころ』における先生に対する全肯定の現在、「人間を愛し得る人、愛すべき人」と同じ意味での現在、時間軸でHさんの手紙の後にあり、いわゆる結末となるのではなかろうか。つまりこの「今の自分」がHさんの手紙の後にあり、一郎が尊敬されているなら、二人の和解が成ったのか、と理屈の上では考えられるのである。

自然言語では同じ言葉が逆の意味を持つことが有る。漱石はそれを意識的に巧みに使いこなしているように思われる。

この『行人』には「今の自分」が六回登場するが、そのうち五回が「現在の自分」の意味で使用されていて、物語の流れの現在に属する。この一回だけの「今の自分」が筋を離れた未来にあり、筋の現在に寄り添う当時の自分と対になる。このことも誰かから指摘されている様子がない。

Hさんの手紙を読み終えた今の自分は、この純粋な一本調子に対して、相応の尊敬を払う見地を具えているつもりである。

こう書かれていれば誰も間違わない筈だ。だが思い出してみれば二郎は一郎を精神病かもしれない人として旅行に送り出し、Hさんに報告を頼んだのである。「純粋な一本調子に対して、相応の尊敬を払う見地」はまだなかった。それをどこで得たかと明示的には書かれていないが、素直に読めばHさんの手紙を通じて得た兄の真面目さに得心したからではなかろうか。

では、何故二郎は一郎に対する尊敬を取り戻したのか? 人格が出来たからである。ただ年が増えたから人格ができるものではない。

兄の本当の心の内を知らなくてはならないし、嫂の秘められた生活を知らねばならない。Hさんの手紙なしに人格は出来ない。誤解したままで終る。兄の苦しみを知らないで、人格だけ勝手にどこかから生えてくるものではない。

「けれどもそれが精神病になると――云うとすべての精神病を含めて云うようで、医者から笑われるかも知れないが、――しかし精神病になったら、大変気が楽になるだろうじゃないか」(夏目漱石『行人』)

この前振りがあるため、Hさんの手紙の中の一郎の苦しみは、真面目ゆえの苦しみであり、働き過ぎる彼の理智の罪であり、精神病ではないことになる。一郎は苦しい。苦しいから精神病ではない。

そういうふりが前半にある。塵労で分裂はしていない。

さらに、しかし、話はそう簡単ではない。

自分はこの時の自分の心理状態を解剖して、今から顧みると、兄に調戯うというほどでもないが、多少彼を焦らす気味でいたのはたしかであると自白せざるを得ない。もっとも自分がなぜそれほど兄に対して大胆になり得たかは、我ながら解らない。恐らく嫂の態度が知らぬ間に自分に乗り移っていたものだろう。自分は今になって、取り返す事も償う事もできないこの態度を深く懺悔したいと思う。(夏目漱石『行人』)

これではまるで『こころ』の先生のKに対する後悔のようではあるまいか。つまり二郎は一郎に対する尊敬を取り戻したものの、今となっては取り返す事も償う事もできないとは、まるで一郎は既にこの世にいないものかのような話になってしまっている。

生きていれば償い様はいくらでもある。

父には人に見られない一種剽軽なところがあった。ある者は直な方だとも云い、ある者は気のおけない男だとも評した。

「親爺は全くあれで自分の地位を拵え上げたんだね。実際のところそれが世の中なんだろう。本式に学問をしたり真面目に考えを纏めたりしたって、社会ではちっとも重宝がらない。ただ軽蔑されるだけだ」

兄はこんな愚痴とも厭味とも、また諷刺とも事実とも、片のつかない感慨を、蔭ながらかつて自分に洩らした事があった。自分は性質から云うと兄よりもむしろ父に似ていた。その上年が若いので、彼のいう意味が今ほど明瞭に解らなかった。(夏目漱石『行人』)

この「今ほど」の今がどこ地点にあるものかと考えてみると、やはり働き過ぎる彼の理智の罪を知った後の事ではなかろうか。兄の性質は真面目とは知りながら、その苦しみの根本にあるものを知った後でないと、明瞭に解らないのではなかろうか。

しかし今更私が何を書こうが、このまま極ありきたりに「『行人』はHさんの手紙で終わる」「『こころ』は先生の手紙(遺書)で終わる」とこの世界では言われ続けるだけである。別様の解釈を示しているのは、今のところこの百年でただ一人、私だけなのではなかろうか。

会社法の陥穽、健康保険法の誤りに気が付いているのがまたこの宇宙でただ一人、私だけであるように。

今の高校生がKの代わりに遺書を書かされるという奇天烈な授業を受けさせられていることと、この『行人』の結末が解らないという問題は同じ根を持っているのではなかろうか。素直な中学生であれば、私の読書感想文に賛同してくれるかもしれない。しかし高校生ではそういう訳にはいかない。兎に角難しそうなことを言い、相手を丸め込まないと点数が付かない。その馬鹿げた矢印が、近代文学の百年に目くらましを仕掛けているのではなかろうか。

直は二郎の勘違いに乗っかり、牡丹餅の重箱の出所を偽るという細工をした。なんなら二郎の下宿を訪ねたことを宅では話さない。久々に実家に帰ってきた二郎に「いらっしゃい」と客扱いする。そうして二郎を騙し、遠ざけながら、二郎が自分を引き抜いてくれることを望んでいた。重箱の出所を誤魔化し、二郎を客扱いしたのは、二郎を実家から引き離す手立てに見えるが、実家から離れたところにいる二郎に引き抜かれたかったのではなかろうか。

『虞美人草』の風に散る花、『三四郎』の摘まねばならない花、『それから』の活けられては捨てられる花に準えれば、それは誰かが引き抜いて植え替えられるべき花ながら、いい加減な使いと意気地のない男に苦しめられていることが解る。いつも死ぬことを考えていて二郎に心中迄持ち掛ける直は、梅のように簡単に植え替えられないことを解っている。植え替えられないが、植え替えるべきだとも思いつつ直は打たれる。母を打つ一郎を見れば芳江も怖がるだろう。

実際嫂のいった通りその座敷は物綺麗にかつ堅牢に出来上っていた。

「東京辺の安料理屋よりかえって好いくらいですね」と自分は柱の木口や床の軸などを見廻した。嫂は手摺の所へ出て、中庭を眺めていた。古い梅の株の下に蘭の茂りが蒼黒い影を深く見せていた。梅の幹にも硬くて細長い苔らしいものがところどころに喰っついていた。(夏目漱石作品『行人』)

こうして梅を眺める直はまた自分も植え替えられるかもしれないとどこかで願っていたかも知れない。しかしそんな静かな芝居の中に直を描いた漱石は、直のその曖昧な願いをまた残酷に打ち消してしまう強い言葉も時に用いる。

自分が番町へ行ったとき、彼女は「二郎さんの下宿は高等下宿なんですってね。お室に立派な床があって、庭に好い梅が植えてあるって云う話じゃありませんか」と聞いた。しかし「今度拝見に行きますよ」とは云わなかった。自分も「見にいらっしゃい」とは云いかねた。もっとも彼女の口に上った梅は、どこかの畠から引っこ抜いて来て、そのままそこへ植えたとしか思われない無意味なものであった。(夏目漱石作品『行人』)

この無意味の一言が直の望みを突き放していることから、直が植え替えられることがあろうとして、そこから先がないことが暗示されていると見て良いだろう。

近代文学2.0の始まり

近代文学は終わっていないが、日本語は滅んでいる。あるいは近代文学はまだ始まってはいないが、日本語はそのものだけでは意味を持ち得なくなっている。そう書いてみると我ながらいささか真面ではないが、真面でない者でなくては今更近代文学に触れようとは考えないだろう。

『坊ちゃん』で延岡が山奥だとされること、『明暗』で清子が反逆者とまで呼ばれる意味はまだ分からず、そこを埋める想像力をまだ持たない。そしてそこを説明する明瞭な解釈がどこにも見当たらない。清子が飛行機に乗るのは比喩で良いだろう。当時飛行機は曲芸飛行機だった。だがさして稼ぎもない不潔で痔瘻の男を見限るのに、反逆者と呼ばれるまでの罪がどのようなものであるのかが解らない。

解らないまま終わりにされてしまう近代文学の杜撰な読み誤り、読み誤る能力の再生産システムによって、日本語は現実世界においてはもはや物事を説明する能力を失い、建前と架空と「そういうてい」の中をのたくっている。

世界ではわずかに近代文学が続いている。外国人の『坊ちゃん』の感想を読むと、村上春樹を伝道者として、村上春樹テイストをまとった夏目漱石作品が今世界中の読者に届けられつつあることが解る。また「おれ」がジェローム・デイビット・サリンジャーの『ライ麦畑で捕まえて』のホールデン・コールフィールドのようなタイプの人物だと見做されていることにいささか驚く。「おれ」は社会の欺瞞に抵抗するというより、野だを「お前がちゃんちゃんだろう」と殴りつける直情型の若者だ。そして子供が好きではない。ただそうして一人、また一人と漱石作品が届けられ、かろうじて読まれ続ける日々を私はまだ近代と呼ぼうと思う。ただし誰かがなぶり殺しにした死体を掘り起こすことに意味はない。まことに軽々しい作法ではあるが仕方なく私は夏目漱石に対する正確な読みを近代文学2.0と呼ぶことにする。

住民票コードとは何か

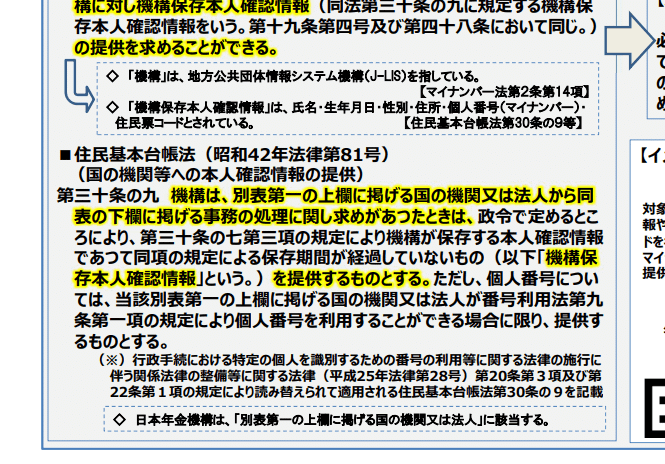

住民基本台帳法では、住民票コードの提供についてこのように規定している。

(国の機関等への本人確認情報の提供)

第三十条の九 機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。ただし、個人番号については、当該別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

さらにこうも念押しされている。

(住民票コードの利用制限等)

第三十条の三十八 市町村長、都道府県知事、機構又は総務省(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。

市町村長、都道府県知事、地方公共団体情報システム機構又は総務省以外は住民票コードの告知を求めてはならないし、住民票データベースを作ってもいけない…素直に読むとそう解釈できる。むしろ他の解釈ができない。

そもそも住民基本台帳法全体が、住民票コードを如何に以下に厳重に管理するかということをテーマに構成されている。

しかし現実はこの条文通りではない。

日本年金機構においては、公的年金にかかるサービスの向上、本人確認の徹底やマイナンバー制度の円滑な施行のため、基礎年金番号と住民票コードとの「結び付け」を行っております。

この「結び付け」を一層促進するため、平成28年9月より、厚生年金保険に加入する際の「被保険者資格取得届」に基礎年金番号を記入している方についても、住民票コードを特定し、本人確認を行うことと致しました。本取組は、架空従業員の不正な被保険者資格取得の防止の徹底にもつながると考えております。(日本年金機構HPより)

このように日本年金機構は住民票コードを回収しデータベース化している。そこには独自の読み誤りがある。

(国の機関等への本人確認情報の提供)

第三十条の九 機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)を提供するものとする。ただし、個人番号については、当該別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。

(『日本年金機構におけるマイナンバーの利用等について第31回社会保障審議会年金事業管理部会平 成 2 9 年 6 月 2 2 日資料2平成29年6月22日厚生労働省年金局日本年金機構』)

ある程度自然言語が理解できる人、記憶力のある人には一読で明らかであろう。この資料では意図的に「のうち住民票コード以外のものを」を意図的に削除した説明になっている。しかしこの会議の参加者は誰一人その指摘をしなかったということになる。あるいはこの制度を進める過程において、法整備の手順が抜け落ちているということなのだが、これはこれとあれとを比較する能力、あれとこれとを比較する記憶力の問題である。「のうち住民票コード以外のものを」が国の組織が意図的に読み誤る? そのような事が有り得ないとはもう私には信じられなくなった。

実に奇妙なことながら、このような現実が目の前にある。

ただ繰り返すが私は日本政府を批判しているのではない。このような日本語の使われ方、読む者の記憶力のなさ、あれとこれとを比較できず、「あらすじ」を放棄し、殆ど文章を理解することを諦めるよう強いられて、近代文学1.0が終焉してしまったことを残念に思い、そうではない世界、近代文学2.0が可能であることを夢想したいのだ。

住民基本台帳法の「あらすじ」は殆ど「住民票コードを守ろう」というものだ。凡てではなく主旨はそういうものだ。その趣旨さえ理解できていれば「のうち住民票コード以外のものを」が除かれたことに気が付かない筈はない。明治の精神が天皇に始まって天皇に終ったような気がしました、と書かれていれば明治の精神は四十五年間の精神である。これを明治十年代にする必要はない。先生はKが下宿に来る前に既にお嬢さんに対して「ほとんど信仰に近い愛をもっていた」のであり、Kに対する嫉妬の前に明確に愛を意識していた。Kへの嫉妬によって愛の意識が生じたなどと無茶をいう人は「のうち住民票コード以外のものを」が抜かれても気が付かないだろう。それは単なる誤読である。

了