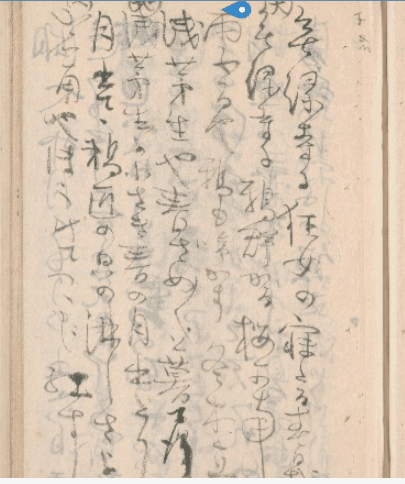

ひと絞りあさあさ焼くる山の映え 芥川龍之介の俳句をどう読むか47

雨ふるやうすうす焼くる山のなり

なんや、山火事が雨で収まったんか?

という句であるが、みな解釈示さんな。野焼きの意味に解している人、一人。二人。三人。四人。

山焼で確定なのか?

この句には、

雨吹くやうすうす焼くる山のなり

という別バージョンがあり、そこには

矢来の春雨、暁来亦霏霏たり、京都を発し、神戸に向ふ。京摂の山川、夢裡に在るが如し。

という言葉が添えられている。

異論は?

なし?

となると子規の、

雨ならん山を焼く火の廣がりぬ

と句意は重なる。

なり【形・態】

①かたち。そうなった、ものの形状。伊勢物語「その山は…―は塩尻のやうになむありける」。「弓―になる」「曲がり―にも」

②身なり。衣裳。源氏物語宿木「童べなどの、―あざやかならぬ折々うちまじりなどしたるを」。泉鏡花、小春の狐「服装なりは見すぼらしく、顔も窶やつれ」。「―ふりかまわず」

③からだつき。歌舞伎、天衣紛上野初花「もう倅がこのやうに大きな―になりました」。夏目漱石、坊つちやん「身長なりは小さくつても喧嘩の本場で修業を積んだ兄にいさんだ」

④(接尾語的に)

㋐そっくりそれに従う意を表す。するとおり。まま。浮世風呂2「奉公だから言ふ―になつて」

㋑相応。「子供―の理屈」「それ―」→なり(助詞)

ならあれこれいうこともなかろう。

余談もない。

雨ふるやうすうす焼くる山のなり

この句は

雨ふるやあさあさ焼くる山のなり

雨ふるやうすうす焼くる山のさま

雨ふるやうすうす焼くる山のなり

雨ふるやうすうす焼くる山の影

雨ふるやうすうす焼くる山のふう

雨ふるやうすうす焼くる山のさう

雨ふるやうすうす焼くる山の勢

雨ふるやうすうす焼くる山のふり

雨ふるやうすうす焼くる山の映え

雨ならんうすうす焼くる山のなり

そぼふるやうすうす焼くる山のなり

小雨ふるうすうす焼くる山のなり

こういう意味だろう。

ちなみに、

八九間空で雨降る柳哉

蔦の葉の時雨に時雨降る夜哉

時雨降る柳の脊戶や草の道

時雨降る笠松へつく日なりけり

と、芭蕉は「雨ふる」プラス体言の形で用い詠嘆がなく、

風なくて雨ふれとよふ蛙かな

藥園に雨ふる五月五日かな

古道をゆけは雨ふる若葉かな

曉の川浪白く水增して藤の若葉の空に雨降る

と蕪村も「雨ふるや」という詠嘆は用いないが、子規の写している通り明治以前はごく当たり前に用いられていた「雨ふるや」が、

雨ふるやつり菰湿るゝ相撲部屋

明治俳諧五万句においてはこの一句のみにしか見られない表現となっている。

雨ふるや明月も二度角田川

雨ふるや翌から榾の當もなき (まきがないよー)

これは一茶。

何気ない表現ながら「雨ふるや」は芥川が古色をつけようと狙っていた疑いが全くないとは言い切れないかもしれなくもない。

昭和の私鉄沿線ミセス pic.twitter.com/UtuP0X6cYU

— A-Fujimoto (@dfv1nj9qfBdImTT) October 28, 2023

世とともに雨ふるやとの庭たつみすまぬに影は見ゆるものかは

読み人知らず

不如帰居つくをかとと定めてや雨ふる闇に啼きて過ぎぬる

太皇太后宮小侍従

かき曇り雨ふるやとの秋風に涙かたしき今宵かもねむ

読み人知らず

和歌の「や」は詠嘆ではなく疑問だ。

山焼けば雉もウサギも焼けるなり

山焼けばグレタ・トゥーンベリ怖い顔